| 日付:2012-10-22 |

群馬/八ツ場ダム予定地の泥流被害遺跡など調査

|

|

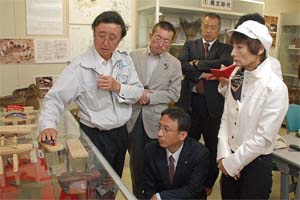

群馬県教育委員会文化財保護課や群馬県埋蔵文化財調査事業団の職員の案内を受け、縄文と平安時代の遺跡「三平(さんだいら)遺跡」や「上原I遺跡」、江戸時代の「東宮遺跡」をめぐった。遺跡周辺は、道路や造成などの同ダムの関連工事が行われていた。

天明3年(1783年)8月の浅間山大噴火の被害を示した「東宮遺跡」は、泥流が吾妻川沿いを流れ下る際に、逆流した泥流が、この場所にあった集落をおそったと考えられており、15棟の建物跡が見つかっている。遺跡からは、40足ものたくさんのげたや梅干しが入ったカメが出てきた。

事業団の中沢悟八ツ場ダム調査事務所長は「この遺跡では、人骨や馬の死骸、位牌(いはい)やお金が見つかっておらず、異変を察知して避難したのではないか」と説明。1カ所に大量に見つかったげたについては「発掘担当者らが考えるところでは、相談に集まった住民が慌てて逃げ出した跡ではないか」と話した。

泥流被害のある地域にダムをつくると危険性はより増す。地滑りや浅間山の噴火など、八ツ場ダムには多くの危険性があり、つくるべきでない。これらの遺跡は歴史的教訓として生かすべき点が多い。