| 第186 通常国会 2014/1/24~2014/6/22 日付:2014-08-10 |

2014年通常国会の取り組み(1月~6月)【6】オスプレイ・米軍機低空飛行問題

(1)中国山地の米軍機低空飛行問題を追及(2月18日、予算委員会)

広島、島根両県の中国山地上空の自衛隊訓練空域で行われている米軍機飛行訓練が直近の1年間でのべ261日(2013年2月~14年1月)にのぼり、地元自治体の反対にもかかわらず、過去3年間で最悪レベルにまで激増している。

防衛省は、訓練空域の米軍との調整実績や、騒音測定結果などを明らかにした。

米軍機が自衛隊の高高度訓練空域「エリアQ」と低高度訓練空域「エリア7」を一体に使用しており、年間7割を超える日数を米軍が独占している。低高度訓練空域の使用による低空飛行で、爆音が住民生活を脅かす異常な実態となっている。日本の空でありながら、ノーといえないのか。

小野寺五典防衛相は「米軍の運用に関わる問題だ」として低空飛行を容認する姿勢に終始。昨年9月から広島県北広島町と島根県浜田市で防衛省が自ら騒音測定器を設置して実態把握をはじめているが、同省の山内正和地方協力局長は昨年9月~今年1月の広島、島根の各測定地点の実態について、両県での騒音最大値それぞれが102・2、102・6デシベル、午後7時以降の夜間騒音発生回数が50回、54回にのぼる結果が得られていると答えた。

100デシベルが「電車通過のガード下」の騒音に相当し、夜間、土日・祝日も訓練が行われている実態は、あまりにひどいものだ。

岸田文雄外相は「米軍機によるものかも含めて原因はすべて明らかになっていない」などとする一方、「大変大きな問題だ」との認識を示した。

群馬県でも同様に自衛隊訓練空域下で米軍機の騒音被害が相次いでいる。騒音測定器設置の意向はあるか質した。

小野寺防衛相は「関係自治体や地元の要望を踏まえながら検討していきたい」と答えた。

(2)米軍機苦情の過少集計を是正/横田基地C130訓練飛行中止を(2月26日、予算委員会第3分科会)

地方自治体から防衛省に寄せられる米軍機の低空飛行による苦情の大半が、同省への「情報提供」として処理され、爆音にさらされた住民の苦情が過少に集計されている実態が分かった。鳥取県の状況を取り上げたのに対し、防衛省が明らかにした。

鳥取県では、米軍機とみられるジェット機低空飛行の苦情・目撃情報が住民から寄せられると、各市町村は中国四国防衛局に書面にて報告している。

防衛省の山本達夫地方協力局次長は、2009~13年度の目撃情報の報告件数78件に対し、米軍機に関わる苦情受付件数が13年度のわずか4件にとどまることを明らかにした。

目撃情報と苦情で大きな件数差が生じるのはなぜか。山本次長は、寄せられた低空飛行の情報を「米軍に対する苦情」と「防衛局に対する情報提供」に分けた上で、「苦情」だけを米側に通知し、米軍機による飛行と回答が得られたものだけを「苦情」として集計していると説明。

市町村からの情報は元をたどれば『困る』という住民の声であり、全部苦情だ。同県が住民からの懸念の声を防衛省が苦情と認識するように2月18日付で情報提供用の書面を改善している。苦情の実態を正確に把握するよう求めた。

また、首都圏上空で繰り返される米軍横田基地所属のC130輸送機の低空飛行の問題を取り上げ、訓練の事前通知の対象となる自治体を拡大するよう求めた。防衛省は自治体の要望次第で対応する考えを示した。

米軍資料によると、C130の編隊飛行エリアが群馬、長野、静岡、茨城を含む9都県上空に広がっている。群馬県でも実際に低空飛行による被害が生じている。一方、訓練の事前通知先が東京都と埼玉県の関連自治体に限られている。エリア下の自治体にも通知するよう求めた。

防衛省の中島明彦運用企画局長は「エリア内での飛行の詳細は承知しない」とし、同省の山本達夫地方協力局次長は「自治体からの要望を踏まえつつ対応したい」と答えた。

C130が横田基地周辺の人口密集地上空でもパラシュート降下訓練を繰り返すなど、近年異常な大規模訓練を実施している。訓練中止を求めた。

岸田文雄外相は「日米安保条約は米軍駐留を認め、軍隊の諸活動を行うことを前提にしている」と容認姿勢を示した。

(3)横田空域の全面返還を要求(3月18日、総務委員会)

成田空港の離着陸回数の増加に伴う周辺地域のインフラ整備にとりくむ地方自治体への財政支援をおこなう、成田財特法を5年間延長する改定案を全会一致で可決。その審議で、空域の過密・危険な大きな要因となっている「横田空域」の全面返還を求めた。

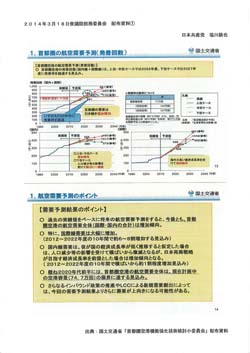

国交省の首都圏空港機能強化についての検討会の資料(資料1)によると、首都圏の航空需要は増加傾向にあり、2020年代前半には、現在計画中の空港容量(74・7万回)の限界に達し、首都空域は過密状態にある。

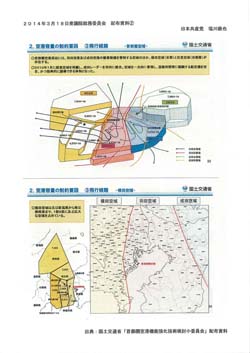

また、同検討会では、米軍横田空域が「空港の容量の制約要因」としてあげられている。さらに、首都圏上空は民間機と自衛隊機、米軍機が狭い空域に多数混在(資料2)し、航空需要の増加とともに、空の危険も増している。米軍が管理する横田空域の存在が、過密・危険な空域の大きな要因となっている。同空域の全面返還を求めた。

|

|

|

↑資料1 |

↑資料2 |

国土交通省の甲斐正彰航空局長は「2008年に横田空域の管制権の一部が日本側に帰還され、羽田空港から発着する航空機の容量が拡大した。今後の横田空域のさらなる返還については、関係省庁と協力しながら検討していく」と答弁。

同空域を使用する米軍機が群馬県上空で低空飛行訓練の被害をもたらしている。首都上空を外国軍が航空管制している。主権が回復されていない事態が続いているのは異常だ。

(4)謎の九州ルートを追及(4月1日、総務委員会)

住民の証言や防衛省の資料をもとに九州での米軍機低空飛行の実態を示し、中止を求めた。

示したのは、「手を伸ばせば届くようなところを夜の決まった時間に定期便のように飛ぶ」(大分県豊後大野市)などの住民証言や、「米軍機飛行の苦情集計」(防衛省)の上位自治体。九州上空に、新たな訓練ルートが設定されたのではないか、とただした。

防衛省の山本達夫地方協力局次長は「米軍の運用にかかわるため承知していない」と答弁。

在日米国大使館のズムワルト公使(当時)が2009年12月、沖縄の負担軽減のため「空軍と海兵隊が九州のいろいろな場所で訓練している」と述べたと報じた記事の事実の確認を求めると、外務省の秋葉剛男大臣官房審議官は「報道にあるような趣旨の発言を行ったことを承知している」と認めた。

奄美群島で昨年春ごろからオスプレイの低空飛行が行われるようになったという住民証言や、奄美空港ではこの6年余りで米軍機が249回着陸している事実があり、まるで米軍基地。中止を求めるべきだ。

(5)群馬上空の米軍機飛行中止を、騒音測定器設置を要求(5月20日、総務委員会)

群馬県で起きている米軍機低空飛行被害について、政府として実態をつかむとともに低空飛行の中止を米軍に求めるよう政府に迫った。

この問題で群馬県は5月14日、小野寺防衛相あてに要請書を提出。県民からの苦情が893件に達しているとして、国が騒音測定器を設置して飛行実態を調査するよう要望している。

住宅密集地での低空飛行そのものをやめるべきだというのが県民の総意―――という立場で米軍に申し入れるよう要求。また、被害の大きい島根、広島両県に測定器が設置されている。群馬県が正式に要望を出したのだから、すみやかに測定器を設置すべきだ。

防衛省の若宮健嗣政務官は、防衛省に寄せられた米軍機騒音の苦情件数(428件)の約半数を群馬県が占めていることを認め、「この現状を踏まえ、十分に検討したい」と答弁した。

(6)中国四国地方の米軍機飛行中止求める自治体の取り組み(6月12日、総務委員会)

中国・四国地方の米軍機飛行訓練をとりあげた。

中国・四国地方での騒音測定器の設置状況を質問。防衛省の山本達夫地方協力局次長は、島根県浜田市と広島県北広島町に防衛省が2台を設置し、2013年9月から運用開始と答弁。地方自治体については「ホームページで確認できないところは把握していない」とした。

2011年12月に浜田市が設置して以降、この2年半に中国・四国地方で自治体が設置した騒音測定器は24台になる。米軍機の騒音被害に対する自治体の取り組みを防衛省が把握していないなど大問題だ。

中国山地上空にある自衛隊訓練空域「エリアQ」「エリア7」での米軍機飛行訓練が、直近の1年間(2013年3月~2014年2月)でのべ245日にのぼる。島根県の5首長が「米軍機騒音等対策協議会」を設立していることに、政府の認識をただした。

山本次長は「地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう引き続き米側に働きかける」と答えた。

今後、岩国基地の拡張・強化で米軍機飛行訓練が集中する危険が高まる。米軍機の訓練飛行はきっぱりやめさせるべきだ。