| 第189 通常国会 2015/1/26~2015/9/27 日付:2015-06-26 |

【平和安全特別委員会】戦争法案審議/戦闘発進機給油は憲法違反

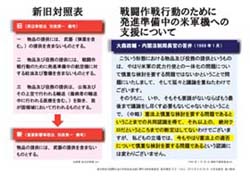

戦争法案は、これまで憲法上行わないとしてきた後方支援活動にも踏み出そうとしている―――法案で可能にする、戦闘作戦行動に発進準備中の戦闘機への給油について、これまでは「憲法上慎重を要する」として認めてこなかった。憲法上の問題として理屈が通らない。

戦争法案は、これまで憲法上行わないとしてきた後方支援活動にも踏み出そうとしている―――法案で可能にする、戦闘作戦行動に発進準備中の戦闘機への給油について、これまでは「憲法上慎重を要する」として認めてこなかった。憲法上の問題として理屈が通らない。

中谷元・防衛相は、給油を当時認めなかったのは「米軍からニーズがなかったためだ」として、あくまで政策判断だったと答弁。「今般は(米側からの)ニーズが確認された」とした上で、「(憲法上の適否を)慎重に検討した結果、現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないという『一体化回避』の考え方が適用できる」として、憲法が禁じる「武力行使との一体化」はしないと強弁した。

これに対して、わたしは、大森政輔内閣法制局長官(当時)が「憲法上の適否について慎重な検討を要する」と答弁(1999年1月)していたことを指摘した。

さらに『憲法上の適否』が問われるのは、『給油する場所』ではなく、給油した戦闘機が『戦闘作戦行動』を行うという問題だ。大森元長官が7月の月刊誌でのインタビューで、戦闘準備中の戦闘機の給油について「一番典型的な武力行使の一体化の事案」と発言している。なぜ給油が認められるのか、とただした。

安倍晋三首相は「(給油が)戦闘作戦行動と時間的に近いのは確かだ」としながら、「給油そのものを戦闘活動とはいえない」と居直った。

この問題での政府統一見解の提出とともに、大森元長官の参考人招致を要求した。

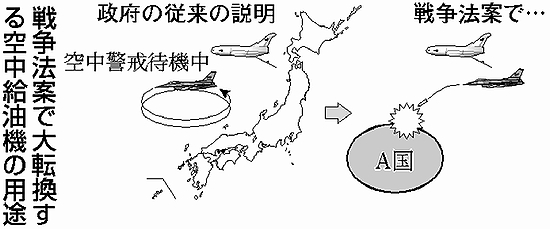

空中給油の大転換/日本防衛から空爆支援に/防衛相

中谷元・防衛相は、当初は日本の「防空」のためと説明してきた航空自衛隊の空中給油機が「戦争法案」では地球規模で米軍などの支援を行う「国際平和共同対処事態」「重要影響事態」や、集団的自衛権を行使する「存立危機事態」といった、あらゆる事態で戦闘発進中の米軍機などへの空中給油が可能になることを認めた。

中谷元・防衛相は、当初は日本の「防空」のためと説明してきた航空自衛隊の空中給油機が「戦争法案」では地球規模で米軍などの支援を行う「国際平和共同対処事態」「重要影響事態」や、集団的自衛権を行使する「存立危機事態」といった、あらゆる事態で戦闘発進中の米軍機などへの空中給油が可能になることを認めた。

空中給油機導入の目的について中谷防衛相は「わが国の防空を全うしていくために、空中給油機能により戦闘機の滞空時間を延伸する、空中警戒待機の態勢を整えることが不可欠(だった)」と述べ、日本の防空が目的と答えた。

これに対しわたしは、同機が運用開始された2010年には日米空中給油訓練に関する覚書が改定され、自衛隊機から米軍機への空中給油を可能にするとともに、アメリカ西海岸からインド洋に至る「米太平洋軍の担任地域」まで拡大されてきた事実を指摘。

今回の法案で、自衛隊空中給油機から米軍機への給油が可能となる。この経緯を考えれば、自衛隊の空中給油機部隊は米軍機への給油のためにつくられたと指摘されても当然のものだ。

「違憲」の給油/訓練で先取りの実態

2010年に改定された「空中給油訓練に関する航空自衛隊と太平洋空軍との間の了解事項に関する覚書」を取り上げ、「違憲」の給油活動が日米共同訓練を突破口に、先取りで能力化・制度化されてきた実態を示した。

自衛隊の空中給油機KC767の配備(愛知県・小牧基地)は2007年度から始まり、部隊運用は10年度から。導入にあたり政府は、「日本の防空のため」であり、専守防衛に反しないと強調してきた。

しかし、戦争法案による、戦闘作戦行動に向かう他国軍の戦闘機や爆撃機への空中給油の解禁は、導入時の説明を根本から覆すものです。

「覚書」は04年に「訓練のため」との名目で日米間の給油手順を取り決め、10年の改定で自衛隊側からの給油も可能になった。この改定について防衛省は「自衛隊が運用体制を整えたことから締結した」(深山延暁運用企画局長)と述べ、給油機部隊が当初から米軍支援を念頭に編成されたことを示唆した。

この「覚書」は、日米間の給油訓練を北大西洋条約機構(NATO)が定める空中給油手順書(ATP56)に従って実施すると明記している。

この「覚書」は、日米間の給油訓練を北大西洋条約機構(NATO)が定める空中給油手順書(ATP56)に従って実施すると明記している。

ATP56とは、湾岸戦争(1991年)やアフガニスタン戦争(2001年)で各国の給油手順がバラバラだった経験を踏まえ、同盟国間の統一化を図ったものとされ、日米同盟の軍事協力水準をNATO並みまで引き上げたい米戦略の狙いを露骨に示している。

ATP56の「日本側の手続きは終了」(深山局長)しており、自衛隊が事実上、多国籍軍の一員に組み込まれていることも明らかになった。戦争法案は、実態に法律をあわせるものに他なりません。

自民会合で言論弾圧の暴言問題/謝罪を要求

質問の冒頭、自民党の若手議員らが同党本部で開いた会合で、講師として招かれた作家の百田尚樹氏や出席議員から「マスコミを懲らしめる」「つぶせ」などと言論弾圧をあおる暴言が相次いでいた問題をとりあげた。

報道の自由、言論の自由に対する許しがたい挑戦であり、沖縄県民に対する許しがたい発言だ。安倍晋三首相に対し、自民党総裁として事実関係の徹底した調査と謝罪を強く求めた。

|

質問で使用した資料(下記画像をクリックするとPDFがダウンロードできます) |

||

|

新旧対照表 |

空中給油の覚書 |

空中給油実績 |

|

|

|

衆議院TV・ビデオライブラリから見る

→「議事録へ」