国家公務員の給与2法案と育児休業法案について採決を行い、可決しました。日本共産党は、月例給やボーナスを引き上げる一般職給与法案、総理大臣や国務大臣等の給与引き上げを当分の間据え置く特別職給与法案、育児時間制度を拡充する育児休業法案、いずれにも賛成しました。

国家公務員の給与2法案と育児休業法案について採決を行い、可決しました。日本共産党は、月例給やボーナスを引き上げる一般職給与法案、総理大臣や国務大臣等の給与引き上げを当分の間据え置く特別職給与法案、育児時間制度を拡充する育児休業法案、いずれにも賛成しました。

私は、今年の春闘における主要企業(従業員1000人以上)の賃上げは5.3%(厚生労働省公表)だったのに対し、法案の月例給引上げは定期昇給分を加えても約3.6%に留まっていると指摘。その理由を質問しました。人事院川本裕子総裁は、人事院は官民比較の調査対象を従業員50人以上の企業としており「厚労省と調査対象が異なることが賃金上昇率のちがいにつながっている」と答えました。

私は「比較対象とする企業の規模を『50人以上』から引き上げるべきだ」と求めると川本総裁は「人事院が行っているさまざまな会議でも委員から引き上げに関する指摘をいただいている。その検討をしていく」と答えました。

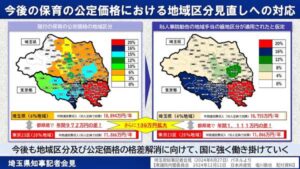

また、私は、給与に最大20%の差を設ける地域手当について質問。市町村ごとである級地区分を都道府県ごとにする「大くくり化」によって、埼玉県では25市町で級地引き下げとなり、東京23区と隣接する川口市などでは都との格差が14%から16%に拡大すると指摘。埼玉県からも、級地区分は保育の公定価格にも準用されるため保育士の確保が困難になるとの批判が出されているとして「川を1本挟んでいるだけで生活圏は同じだ。地域手当は抜本的見直しを」と迫りました。平将明国家公務員制度担当大臣は「どのような影響があるか想像力を働かせて議論する必要がある」と答えました。

また、私は、給与に最大20%の差を設ける地域手当について質問。市町村ごとである級地区分を都道府県ごとにする「大くくり化」によって、埼玉県では25市町で級地引き下げとなり、東京23区と隣接する川口市などでは都との格差が14%から16%に拡大すると指摘。埼玉県からも、級地区分は保育の公定価格にも準用されるため保育士の確保が困難になるとの批判が出されているとして「川を1本挟んでいるだけで生活圏は同じだ。地域手当は抜本的見直しを」と迫りました。平将明国家公務員制度担当大臣は「どのような影響があるか想像力を働かせて議論する必要がある」と答えました。

給与抑え込む官民比較/衆院内閣委/国家公務員給与法案/塩川議員が批判

衆院内閣委員会は12日、国家公務員の給与2法案と育児休業法案について採決を行い、可決しました。日本共産党は、月例給やボーナスを引き上げる一般職給与法案、首相や国務大臣等の給与引き上げを当分の間据え置く特別職給与法案、育児時間制度を拡充する育児休業法案のいずれにも賛成しました。

共産党の塩川鉄也議員は、今年の春闘での主要企業(従業員1000人以上)の賃上げは5・3%だったが、法案の月例給引き上げは定期昇給分を加えても約3・6%にとどまったのはなぜかと質問。人事院の川本裕子総裁は、同院が官民比較の調査対象を従業員50人以上の企業としていることが「賃金上昇率の違いにつながっている」と答えました。塩川氏が「『50人規模』を引き上げるべきだ」と求めると、川本総裁は「検討をしていく」と答えました。

また塩川氏は、給与に最大20%の差を設ける地域手当について質問。市町村別の級地区分を都道府県別にする「大くくり化」によって、埼玉県では25市町が級地引き下げとなり、東京23区と隣接する川口市などでは都との格差が14%から16%に拡大すると指摘。埼玉県からも級地区分は保育の公定価格にも準用されるため保育士確保が困難になると批判が出ているとして「川を1本挟んでいるだけで生活圏は同じだ。地域手当は抜本的見直しを」と迫りました。

平将明国家公務員制度担当相は「どのような影響があるか想像力を働かせて議論する必要がある」と答えました。

「議事録」

第216回臨時国会 令和6年12月12日(木曜日)内閣委員会 第3号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

人勧の質疑を行います。官民比較の企業規模問題について質問をいたします。

今年八月の人事院勧告は、民間給与との較差が二・七六%あるとして引上げ改定となっておりますが、国家公務員の二〇二五年一月の平均昇給率は何%か、人事院にお尋ねします。

○佐々木政府参考人 お答えいたします。

二〇二五年、令和七年の一月の昇給率は〇・八九%でございます。

○塩川委員 今お答えがありましたように、人事院勧告による引上げ二・七六%に定期昇給分〇・八九%を加えても、三・六五%であります。一方、厚労省が公表しております今年の春闘における主要企業、大企業の賃金上昇率は、定期昇給分も含めて五・三三%となっております。

この三・六五%と五・三三%となっている、こういう差が生じているのはなぜなのか。人事院が官民比較の対象とする企業規模を従業員五十人以上としていることがその背景、理由になっているのではありませんか。

○川本政府特別補佐人 お答え申し上げます。

人事院が勧告に際して行っている職種別民間給与実態調査は、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所を対象に行っておりまして、調査対象となる企業の範囲などが厚生労働省の調査とは異なっておりますので、こうした違いが賃金上昇率の違いにつながっていると考えております。

○塩川委員 企業規模の比較対象が五十人以上となっている。

そういった点で、今回、人事院は、今年の公務員人事管理の報告の中で、人事行政諮問会議、人事院参与会、公務員問題懇話会などにおいて、人材確保が危機的となっている大きな要因として比較対象企業の規模が挙げられ、その引上げの必要性が強く指摘をされている、適切な報酬水準の設定に向け、比較対象となる企業規模について検討を進めるとしております。

どのような問題意識でこのようなことを記載をされたのか、今後何を行っていくのか、この点について御説明ください。

○川本政府特別補佐人 官民給与の比較を行う際の企業規模については様々な御議論がありますけれども、国家公務員の人材確保が危機的な状況にある中で、人材確保の要請も考慮した民間企業従業員の給与の把握の在り方が重要な検討課題になっていると考えています。

この点、人事院で行っている人事行政諮問会議や参与会、公務員問題懇話会等においては、国の公務の規模などの観点から、より規模が大きい企業のみと比較するべきとの御議論や、民間企業等との人材確保における競合がある中で、公務に有為な人材を計画的かつ安定的に確保、維持する必要があり、そのような観点を踏まえた適正な給与水準を確保することが重要との御指摘をいただいております。

こうした御指摘も踏まえまして、今後、官民給与の比較対象となる企業規模の在り方について検討を進めていきたいと考えております。

○塩川委員 人材確保が危機的な状況だ、そういった点で、賃上げをしっかり行うためには今の企業規模の比較だと駄目なんだ、五十人以上については引き上げる、こういう方向で検討するということでよろしいですか。

○川本政府特別補佐人 企業規模について検討を進めていくということでございます。

○塩川委員 企業規模を引き上げる方向で検討するということですね。

○川本政府特別補佐人 出ている御議論はそういうことですので、その検討をしていくということでございます。

○塩川委員 先ほども紹介されましたけれども、人事行政諮問会議の委員の発言の中でも、公務員の給料が安いというのは誰に聞いても異論を唱える人はいない、これだけ全国区で仕事をしながら、責任も年々重くなりながら、比較対象は五十人規模の企業である、これには驚いた、必ず引き上げるべきだと。公務員問題懇話会の出席者も、もっと大きな企業と比較するなど、企業規模を見直すべきではないのかと。そういう点で、引上げの方向で見直すというのは当然のことだと思います。

でも、そもそも何で引き下げたのかという問題があるんですよ。二〇〇六年に、それまで百人以上だった企業規模を五十人以上に拡大した、これが間違いだったということじゃありませんか。

○川本政府特別補佐人 お答え申し上げます。

国家公務員の給与については、社会的な理解、関係各方面の御理解が得られるものであることが大変に重要です。このような要請の下、人事院は、その時々の経済雇用情勢等を反映して決定される民間企業従業員の給与水準と国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として勧告を行ってきています。

比較対象企業の規模を五十人以上に拡大した際は、その当時の社会経済情勢を踏まえまして、社会的な理解、関係各方面の理解が得られるよう見直しを行ったと認識しております。

今後とも、社会的な理解、関係各方面の御理解、公務に必要な人材の確保という観点を踏まえまして、適切に対応していきたいと考えております。

○塩川委員 当時の社会経済情勢、社会的な理解というお話をされましたけれども、当時は、公務員バッシングなんですよ。とにかく公務員をたたくということが、やはり大きく強調されたときであって、そういう中で、自民党など政府からも、繰り返して公務員の人件費削減政策を要求をし、官民比較の企業規模を拡大するよう三回も閣議決定を行って、人事院に圧力をかけたわけです。

二〇〇五年十一月の閣議決定の行政改革の重要方針では、総人件費を大胆に削減するとまで言ったわけで、そのための具体策の一つとして挙げられたのが比較対象企業の規模拡大であります。こういったことに同調したのが人事院で、まさに人事院の独立性が問われる大問題だった。

そういう点でも、こういった公務員の総人件費抑制方針、平大臣、もうきっぱりと撤回をすべきではありませんか。

○平国務大臣 塩川委員の問題意識は共有をしたいと思います。

どの部分を共有するかというと、民間企業は賃金がどんどん上がっているし、やはり大企業と中小企業でギャップがあるわけで、そういった中で、本来採れる、今まで採れていた有為な人材が公務員として採れない状況になっている。なので、賃金をしっかり上げていくべきだというふうに私も思います。

そんな中で、役割分担を人事院としておりますので、人事院とよく議論をしながら、一方で、人事院勧告制度はしっかりと尊重しながらということになるというふうに思います。

今のお尋ねは、総人件費の抑制の方針は撤回すべきではないかということでありますが、私の認識は、これからどんどん人手不足が加速をしていく中で、給料をそれなりに上げても、人は、数は採れないという社会が出てくるんだろう。その解決の手段として、デジタルガバメントとかAIを実装して、行政のサービスを落とすことなく、比較的少ない人数でも回せるようにしていくということが解決だと思っていて、総人件費は抑制されているけれども一人一人の給料は上がる、そういう政府を目指していきたいと思っております。

○塩川委員 比較対象企業規模の大幅な引上げを強く求めて、質問を終わります。