新型コロナウイルス感染症対策に関して、埼玉県関係国会議員と大野埼玉県知事との懇談会。日本共産党から伊藤参院議員と私が出席。

新型コロナウイルス感染症対策に関して、埼玉県関係国会議員と大野埼玉県知事との懇談会。日本共産党から伊藤参院議員と私が出席。

大野知事から、感染状況や対策の現状と国への要望について報告があり、意見交換。

大野知事から、感染状況や対策の現状と国への要望について報告があり、意見交換。

PCR検査や医療提供体制の拡充、雇用の維持と事業の継続への支援、学びの保障の拡充など、国に抜本的な財政措置を求めていくことが必要だ。

政府が新型コロナウイルス感染拡大に対する「緊急事態宣言」を39県について解除するにあたり、西村康稔経済再生担当相から事前報告を受け、質疑。

政府が新型コロナウイルス感染拡大に対する「緊急事態宣言」を39県について解除するにあたり、西村康稔経済再生担当相から事前報告を受け、質疑。

私は、『宣言』解除の判断にあたり、医療体制の確保が極めて重要だ。東京都を例に、厚生労働省ホームページで、入院患者受け入れ確保病床数2000(1日時点)に対し、入院患者数は1832(4月28日時点)となっていると指摘。

西村担当相は、東京都に確認したところ、現在約3300床確保し、入院患者は1320人に減っていると答弁しました。

私は、厚労省の公表データが古い。数字をリアルタイムで反映するべきと、求めました。

西村氏は「新しい情報を的確に国民に示すことが大事だ。できるだけ早く情報提供したい」と答えました。

西村氏は「新しい情報を的確に国民に示すことが大事だ。できるだけ早く情報提供したい」と答えました。

私は、東京都の想定病床数「4000」について、医療スタッフ、器材、防護具がそろっていて直ちに入院可能な状況ということかと質問。

西村氏は「直ちに入院可能なものではないが、医療スタッフや器材も含めて大学病院や公立・公的病院の了解を得ているものだ」と説明しました。

私は、確保数と想定数の違いが分からない。厚労省の公表資料では医療体制の逼迫(ひっぱく)度が分かりづらい。PCR検査についても、解除の大前提として抜本的に増やし、感染の全体像を把握する必要がある。体制の整備・強化を改めて求めました。

「議事録」

<第201通常国会 2020年5月14日 議院運営委員会 28号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

緊急事態宣言解除の判断基準について伺います。

判断に当たって、医療提供体制の確保は極めて重要です。

そこで、感染者の多い東京都を例に質問をしたいと思っています。

厚労省のホームページを見ますと、五月十日に公表した新型コロナウイルス感染症の入院患者に向けての病床数というのがあります。東京都の場合は、五月一日時点で入院患者受入れ確保病床数が二千となっています。一方、入院者数について、厚労省の発表では千八百三十二。二千のベッドに対して入院者が千八百三十二。そうすると、九二%ということで、深刻な逼迫状況にあるように見えるわけです。この点はメディアでも指摘されましたが。

こういう、九二%のベッド使用率、東京の状況は大丈夫なのか、この点についてはいかがでしょうか。

○西村国務大臣 東京都の状況について御質問でございます。

本日、専門家会議で公表された資料に基づきますと、五月七日時点で東京都における入院患者、入院されている方は千五百十一名で、かなり改善をしてきておりますし、昨日公表されました東京都の入院患者数でも千三百二十名ということで、いっときの逼迫感がかなり緩和されてきているものというふうに思います。

病床数も二千床を確保しているということで公表されていますが、東京都に確認しましたら、既に、重症者、中等症者を入院させる病床として約三千三百の病床を確保しているというふうに承知をしております。また、無症状の方向けの宿泊療養施設も二千八百六十五部屋確保しているということでありますので、そこで療養されている方は百十七名ということですから、このあたり、しっかりと確保しているものというふうに認識をしております。

○塩川委員 そういう数字が出てこないんですよ。きょうの厚労省、政府のホームページを見ても、二千と千八百三十二のままなんです。今言ったような状況というのがリアルタイムで反映されてこそ、今、逼迫状況だ、そういう誤解を解消し、体制がどうなっているのか見えてくる。それは直ちにできることなんじゃないですか。

○西村国務大臣 きょうの専門家会議に向けて、昨日も夜遅くまでいろいろ確認をしながら数字を整理したものというふうに私自身は承知をしておりますけれども、御指摘のように、新しい情報を的確に早く国民の皆様にもお示しすることが大事だと思いますので、できるだけ早くそういう情報提供をできるように行っていきたいと考えております。

○塩川委員 きょうの会議を踏まえても、夕方には厚労省のホームページが直っているというぐらいのスピード感で、しっかりやっていただきたいということです。

続けて、先ほど言った二千というベッド数は、入院患者を受け入れることができるベッド数、これについては少しふえたという話も今ありましたけれども、これとは別に、厚労省のホームページによると、東京都の入院患者受入れ確保想定病床数、ピーク時にコロナ患者が利用する病床数は四千となっています。四千病床は、医療スタッフや医療機材や医療防護具がそろっていて直ちに入院が可能となる、そういう状況にあるベッド数なのか、その点についてはいかがでしょうか。

○西村国務大臣 この四千床につきましては、現時点で直ちに入院可能な状況であるものではありませんけれども、東京都が大学病院とか公立・公的病院に働きかけをした結果、ピーク時に利用する病床として、それぞれの協力医療機関において医療スタッフや医療機材も含めて了解を得ている病床数であるというふうに承知をいたしております。

○塩川委員 了解を得ているというのは、スタッフもいる、医療用の機材もある、防護具もある、そういうことを言っているんでしょうか。

○西村国務大臣 医療スタッフや医療機材も含めて対応できるということで了解を得ているというふうに承知をいたしております。

○塩川委員 そうすると、この二千と四千の違いがわからないんですけれども。

○西村国務大臣 いざというときに協力をいただけるということで、大学病院や公立そして公的病院に働きかけをして、そこで了解を得ているというふうに認識をしております。

○塩川委員 こういった二千と四千の違いなどについても、これは政府の公表の資料を見るとよくわからない点でもあります。そういったことを含めて、きちんと、医療提供体制がどうなっているのか、逼迫状況がどうなっているのか、リアルタイムでしっかりと示すということが求められているんじゃないでしょうか。

最後に、PCR検査の問題ですけれども、解除の大前提として、PCR検査を抜本的にふやして検査の全体像を把握する、このことが必要ではないのか、一桁少ないんじゃないか、こういう指摘もあるわけですが、この点はいかがでしょうか。

○西村国務大臣 まさに、今後、小さな波もしっかりと見つけなきゃいけませんので、各県においてPCRの検査体制ができていること、これをしっかりと見ながら、解除するかどうか、そうした判断もしていきたいと思いますし、専門家会議でもさまざまな御提案をいただいております。必要とされる方が迅速にPCR検査を受けられるように、しっかりと全力を挙げて取り組んでいきたいというふうに考えております。

○塩川委員 医療提供体制、PCR検査、しっかりとした整備をするということを求めて、質問を終わります。

内閣による検察人事への介入を恒常化する検察庁法改定案について、法案の撤回を求め、与党に申し入れることで一致。

コロナ対策に全力を尽くすべきときに、火事場泥棒的なやり方で強行することなど、断じて許されない。全力で阻止することを確認。

政府与党は、国民の声を聞け!

検察庁法案/採決に応じられない/野国連、法案阻止を確認

「しんぶん赤旗」5月12日付・2面面より

日本共産党と、立憲民主党、国民民主党などの共同会派の国対委員長は11日、国会内で野党国対委員長連絡会を開き、検察官人事への内閣の露骨な介入を可能にする検察庁法改定案に反対し、与党側が採決を強行してきた場合、「徹底的にたたかい採決させない」との方針を確認しました。

自民、公明両党は8日の衆院内閣委員会を野党の合意がないままに強行開催し、日本維新の会とともに同法案の審議を強行しました。

野党は、総理をも逮捕できる権限を持つ検察官の人事に内閣が介入し、自らの都合のいい人事を行うようにするための法解釈変更を後付けし法定化するための法改定だと批判。委員会の強行開催に抗議し、同日の委員会を欠席しました。

立憲民主党の安住淳国対委員長は連絡会後に自民党の森山裕国対委員長と会談し、審議入りが強行された国家公務員法等改定案のうち検察庁法改定の部分を撤回し、内閣による検察官人事への介入を可能にする規定を削除する修正を行うことを要求。与党がそれらに応じなければ「採決に応じられない」と表明しました。

森山氏は「持ち帰る」と回答を避けました。

民青同盟埼玉県委員会から新型コロナウイルス感染症対策の要望を受け懇談。伊藤岳参院議員、梅村さえこ前衆院議員(衆院北関東比例予定候補)らと参加。

民青同盟埼玉県委員会から新型コロナウイルス感染症対策の要望を受け懇談。伊藤岳参院議員、梅村さえこ前衆院議員(衆院北関東比例予定候補)らと参加。

「仕送りなし、バイトで学費と生活費をやりくりしていたのに、バイト先の休業でやっていけない」「オンライン授業と言っても学習できる環境がない」「進路選択で展望が見えない」など不安の声が寄せられている。

一律10万円支給の実現や住居確保給付金を学生も対象にしたことなど、若者の声が政治を動かしている。

要望実現のために力を合わせたい。

若者支援拡充へ力合わせ/民青と塩川・伊藤議員ら懇談

「しんぶん赤旗」5月13日付・首都圏版より

日本民主青年同盟埼玉県委員会(佐藤一馬委員長)は10日、日本共産党の塩川鉄也衆院議員、伊藤岳参院議員、梅村さえこ衆院北関東比例予定侯補に、新型コロナウイルスで青年に広がる不安と困難に対する支援策の拡充と継続を求める要請書を手渡し、懇談しました。

佐藤委員長らは、新型コロナでアルバイト先が休業となって収入がなくなり、生活に困っている大学生や、繰り返される休校延長に混乱する高校生の声を紹介し「感染拡大防止や一人ひとりの不安や困難の解消のために力をあわせ、国も『自粛と補償を一体で』の立場でやってほしい」と話しました。

塩川氏は、野党として学費の半額など、学生支援の法案の提出を準備していると報告し「現場のみなさんの暮らしの実態に即した法案で、政府を動かすために頑張りたい」と述べました。

伊藤氏は「みなさんの声が、国や自治体を動かします。どんどん声を寄せてほしい」と話し、梅村氏は「今の政府には子どもや学生、青年の声を聞き、政治に生かしていく姿勢が足りない。個人の尊厳が大切にされる社会の実現へ、頑張ります」と語りました。

官邸の人事介入を恒常化する検察庁法改定案について、与党が内閣委員会での審議入りを強行。検察の独立性を侵し、権力分立の原則を踏みにじる暴挙に断固抗議し、野党共同で記者会見。

官邸の人事介入を恒常化する検察庁法改定案について、与党が内閣委員会での審議入りを強行。検察の独立性を侵し、権力分立の原則を踏みにじる暴挙に断固抗議し、野党共同で記者会見。

定年引き上げの国家公務員法改正案に、憲法違反の検察官勤務延長の検察庁法改定案をセットで行うことは許されない。

野党は検察庁法改定案は切り離して審議すべきと要求したが、与党は拒否。森法務大臣の出席要求も拒否。与党だけで勝手に日程を決めて審議を強行した。

新型コロナウイルス感染症対策に最優先で取り組むべきときに、「火事場泥棒」的に国家権力の私物化をはかる法案強行は、断じて認められない!

検察庁法改定案/与党が審議入り強行/コロナの最中に/野党、抗議し欠席

「しんぶん赤旗」5月9日付・1面より

自民、公明などの与党は8日、衆院内閣委員会で、検察人事に内閣が露骨に介入する仕組みが盛り込まれた検察庁法改定案を含む国家公務員法等改定案の審議入りを強行しました。野党議員は、与野党の合意がないままの委員会開催と検察庁法改定案の審議入り強行に抗議し委員会を欠席しました。

衆院内閣委

野党側はこれまで、検察庁法の改定は憲法の要請に基づく三権分立にかかわる問題だとして、国家公務員法改定案と検察庁法改定案の切り離しを要求。検察庁法を所管する森雅子法相の出席を求めてきました。

ところが、与党側はこれらを拒否。与野党の合意がないままに委員長職権で委員会を開催し、改定案の審議入りを強行しました。

野党の内閣委員は同日、そろって記者会見し、日本共産党の塩川鉄也議員と、立憲民主党、国民民主党などの共同会派の大島敦(国民民主党)、今井雅人(無所属)両議員が抗議を表明しました。

塩川氏は、同改定案が昨年段階ではなかった検察官の勤務延長を突如盛り込んだ点について、この改定の出発点は、官邸に近いとされる黒川弘務東京高検検事長の勤務延長の閣議決定にあると指摘。「憲法の基本原則である三権分立と司法権の独立を脅かし、官邸の意のままになる検察人事を行い、その勤務延長にあわせようとするのが今回の法改定だ」と批判しました。

その上で、「審議を強行するのは、道理のない法改定についてまともに説明することができないことを認めたのと同然だ」と強調。「新型コロナ感染症対策に全力を挙げるべきときに、火事場泥棒的に悪法を強行する安倍政権の姿勢が厳しく問われる」と抗議しました。

大島氏は、森法相の出席が不可欠な法務委員会との連合審査を与党が拒否していることについて「そういう姿勢では審議できない」と批判。今井氏は「協議が調わないなかで理事懇を開き、委員会を職権でやるのは非常に問題だ」と強調しました。

野党国対委員長連絡会開く。

5月11日に衆参予算委で緊急事態宣言延長などについて、安倍首相を質す集中審議を求めることを確認。

1)野党の事業者家賃支援法案を踏まえ、与野党協議会で成案を得ることをめざす

2)5月11日に、授業料半額、生活費支援の法案提出をはかる

3)雇用調整助成金の増額、手続き改善の法案作成に取り組むことで一致。

これらを推進するためにも、二次補正予算案編成を求めていくことに。

政府が新型コロナウイルス感染拡大に対する「緊急事態宣言」を31日まで延長するにあたって、西村康稔経済再生担当相による事前報告をうけ、質疑。政府による「緊急事態宣言」延長をうけ長期・長丁場にわたることが予想される感染症対策の見通しについてただした。

政府が新型コロナウイルス感染拡大に対する「緊急事態宣言」を31日まで延長するにあたって、西村康稔経済再生担当相による事前報告をうけ、質疑。政府による「緊急事態宣言」延長をうけ長期・長丁場にわたることが予想される感染症対策の見通しについてただした。

まず、政府が感染症とのたたかいについて「長期戦」(安倍晋三首相、3月28日の記者会見)、「長丁場」(政府専門家会議の提言、1日)との見解を示したが、どのくらいの期間かをただした。

西村康稔経済再生担当相は、ワクチンの完成と集団免疫を例に挙げ「1年なのか、2年なのか。かなり時間がかかるというのが専門家の共通認識だ」と答弁しました。

私は、しっかりとした見通しを示せるかどうかというのが、国民の理解と協力を得る上でも極めて重要、と強調。

その上で、長丁場に対応する医療提供体制の確保の整備目標と実施状況について質問。

西村担当相は、「空き病床なども活用し5万床を確保する」、軽症者の宿泊療養のために「4月30日時点で1万3000室を確保した」と答えるにとどまりました。

暮らしと営業、医療機関への財政措置をしっかりと行う2次補正予算案の編成をただちに求めたい。

「議事録」

<第201通常国会 2020年5月4日 議院運営委員会 26号>

○塩川委員 四月七日に始まり、十六日に全国に拡大した緊急事態宣言が、更に五月三十一日まで延長されます。国民が将来の見通しを知りたいと思っております。

専門家会議の三月十九日の提言では、短期的収束は考えにくく長期戦を覚悟する必要があると述べ、安倍総理も、この闘いは長期戦を覚悟する必要があると述べています。

五月一日の政府専門家会議の提言では、感染症への対応については長丁場を覚悟しなければならないと述べ、きょうの会議では、西村大臣も、感染症への対策が長丁場となると発言をしています。

この長期戦、長丁場という感染症対策を講じるべき期間というのはどのくらいの期間という見通しなんでしょうか。お答えください。

○西村国務大臣 この新型コロナウイルス感染症というのは本当に難しいウイルスでありまして、無症状のまま、ずっとこのウイルスを持ち続ける人もいるというふうに専門家から伺っております。そして、八割の方は、無症状のまま、そのままウイルスが消えていくわけでありますが、しかし、その途中でもうつしてしまうことがある。

非常に難しいウイルスでありまして、これは、ワクチンができるまで、あるいは集団免疫、みんなが免疫を持つということで、なかなか難しいことだと思いますので、かなり時間がかかるというのが専門家の共通した認識だと思います。ワクチンができるまで、一年でできるのか二年かかるのか、そういったことにもよってくるんだろうというふうに思います。

今やるべきは、大きな流行を抑えることでありまして、大きな流行ができると医療が逼迫して命を救えなくなるわけであります。大きな流行を抑えるために、今、国民の皆様に御無理をお願いして、自粛をやって、今それがようやく、オーバーシュートすることなく、下降傾向、減少傾向に来たわけであります。もう一段の努力で、この大きな波は早期に収束させることができていく。そうすると、あとは、小さな波、小さな山はできます。これは、わかりませんから、どこかでできますけれども、それは、クラスター対策であったり、かかっても病院でしっかり治療を受けられる、そういう体制をつくるということであります。

したがって、長くつき合っていかなきゃいけないということで、新しい生活様式、接触機会を減らしたり、消毒をしたり、さまざまな提案が専門家からなされているところでございます。その新しい生活様式への移行をなだらかに進めていくことが大事だというふうに認識をいたしております。

○塩川委員 かなり時間はかかる、ワクチンの話を例に挙げて、一年、二年という話もありました。

五月一日の政府専門家会議では、英米の研究機関の論文を引用しまして、ワクチンの話ですとか集団免疫の話などを例に挙げて、一年以上にわたる対策の必要性を予想しているということを紹介しています。そういう点では、政府も、西村大臣も、長丁場とおっしゃる場合には、一年以上にわたる対策が必要だ、そういう認識の上で対策をとるということでよろしいでしょうか。

○西村国務大臣 私に与えられた責務は、国民の皆様の命をお守りすること、そして暮らしをお守りする、その両方であります。命が大事だと言われる方もおられると思います。何より経済、暮らしが大事だから早く活動させてくれと言われる方もおられます。その両方の御意見をよくお聞きしながら、そして調整しながら、両方をしっかりとお守りしていくのが私の責任だというふうに思っております。

そうした中で、命を守るためには、新しい生活様式で、できるだけ感染しないような、リスクを減らすような取組もしていただきつつ、段階的に社会経済の活動のレベルを引き上げていく、今回延長をする中で、特定都道府県においてはそうした活動のレベルを地域の状況に応じてですけれども上げていこうということでありますので、両方しっかり守っていくという責任を果たしていきたいというふうに思っております。

○塩川委員 やはり、しっかりとした見通しを示せるかどうかというのが国民の皆さんの理解と協力を得る上でも極めて重要だと思っています。

そういう点での長丁場に備えて、医療提供体制の確保が極めて重要だと考えます。

病床数、重症者や中等症者の区分でどのぐらい確保するのか、軽症者等の宿泊療養施設の室数に関する整備目標と整備状況はどうなっているのか、その点で、見える化ということも提言の中でも紹介されていますが、どういう指標で見える化を図ろうとしているのか、この点について御説明ください。

○西村国務大臣 御指摘のように、医療提供体制をしっかり整備すること、守っていくこと、これは最重要課題だというふうに思っております。

治療に必要な病床として、感染症指定医療機関の病床を最大限導入するほか、その他の医療機関における御指摘の空き病床なども活用して、五万床を超える病床を確保することとしております。

そしてまた、軽症者の宿泊療養を原則とする上で、その確保が重要であります。既に、四月三十日の時点で、一万三千室を利用可能な状況に確保しているところでございます。

宿泊施設側との連絡調整など、政府もサポートしているところでありますが、厚労省において、さまざまなデータを整備して見える化に向けて努力が進められているというふうに認識をいたしております。

○塩川委員 暮らしと営業、医療機関への財政措置をしっかり行う、二次補正を直ちにということを求めて、質問を終わります。

衆議院で補正予算可決。求められているのは、医療崩壊させないこと、暮らしと営業を守り抜くこと。

しかし、医療支援の予算は一けた足りない。接触制限の要請に対する補償の見地がない。抜本的な予算増額が必要だ。イベント事業者、学生への支援も欠かせない。

「GO TOキャンペーン」や本予算の軍事費などは見直し、新型コロナ対策に集中すべき。

国民の声に押されて、政府が一律10万円の支給に転換した予算となった。不十分な点については今後の予算措置を求め、本補正予算に賛成した。

新型コロナ自粛要請などに関連して、北関東ブロックではこの間、塩川議員・梅村候補を先頭に、政府などへの要望を各地で聞き取ってきました。寄せられた要望を梅村候補がまとめ、塩川議員室が政府に要請。その回答が23日に届きました。

<要請は>

・農水省宛へは、ブランド牛の価格低下の対策や技能実習生が来日できない問題。

・国土交通省宛は、観光業の業績被害への支援。

・厚生労働省宛は「非派遣型」販売員の休業補償。貸し付け窓口の混雑緩和策。

・内閣府宛は学童保育への財政支援。

―――など合わせて15項目。

<回答は>

・子育て・保育では、学童保育が臨時休業させた場合の保護者への返却支援を補正予算に計上。保育所・幼稚園が臨時休園した場合も開所したとみなして給付金を支給し、マスクや消毒液の購入経費を50万円上限で補助。

・乳幼児検診の延期対策については、地域ごとの状況を踏まえ延期処置や感染防止対策を講じた上で継続は可能であることを通知している。

・農水省関係では、牛マルキン生産者負担の実質免除。農協系の融資返済猶予について、農家の実情に応じるよう繰り返し要請。小中学校への和牛肉提供などの支援事業を補正予算に処置。来日できない外国人技能実習生の影響について、他産業からの受け入れ支援を補正予算に盛り込む。

―――など。詳しい回答は、党各県委員会に送付しました。

いま政府・国会内でも感染防止のため、接触を極力少なくしようと文書で提出して、文書で回答する形式をとっています。

静岡4区補欠選挙

野党統一候補の

#田中けん42才 候補を

応援します!

投票用紙には

「田中けん 42才」と、

年齢まで書いて下さい!

#田中けん42才 #野党統一候補 #静岡4区

議運理事会開く。

西村官房副長官が出席し、新型コロナウイルス感染症対策の補正予算案と関連法案(国税・地方税)を27日に国会提出すると説明。

理事会では、27日に本会議で補正予算案の政府財政演説と質疑を行うことを決めました。

補正・関連法案27日審議入りへ/衆参議運委理

「しんぶん赤旗」4月24日付・2面より

西村明宏官房副長官は23日、衆参の議院運営委員会理事会に出席し、新型コロナウイルス感染症対策を盛り込んだ2020年度補正予算案と関連法案を27日に国会に提出すると説明しました。

これを受け、両院の議運委理事会は、27日の衆参本会議で補正予算案の財政演説と質疑を行うことを決めました。日本共産党は衆院で笠井亮議員、参院で田村智子議員が本会議質問に立つ予定です。

また、23日、衆参予算委員会はそれぞれ理事懇談会を開き、衆院予算委員会を28日と29日午前に、参院予算委員会を29日午後と30日にそれぞれ開き、補正予算案を質疑する日程を固めました。

事業者の家賃負担に対する支援策を政府与野党協議会で検討するよう、与党に呼び掛けることを確認。

5月6日の緊急事態宣言の期間後の政府対応について、国会への事前報告、質疑を求めることで一致。安倍首相の出席を要求。

「家賃支援」など調整/野国連/補正組み替えを確認

「しんぶん赤旗」4月23日付・2面より

日本共産党、立憲民主党と国民民主党などの共同会派は22日、国会内で野党国対委員長連絡会を開き、休業補償やPCR検査拡充などのための2020年度補正予算案の組み替え案や、休業で家賃支払いが困難になっている飲食店などを救済するための法案について政策担当者間で早急に調整することを確認しました。

また、補正予算案について、与党側が29日の休日も含めて審議し月内成立を求めていることに協力するとともに、5月中に予算委員会集中審議をセットで要求していくことで一致しました。

1人10万円の給付金について、自民党が「国会議員は受け取らない」と表明していることに対して、立憲民主党の安住淳国対委員長は「原則各自の判断だが、国会議員も受け取って、社会還元、医療機関への寄付などにあてるようにしたい」と述べました。

日本共産党の穀田恵二国対委員長は「給付金は新型コロナウイルス感染対策として、すべての人を対象にしている。受け取るかどうかを問題にすることは国民の中に分断を持ち込むものだ。すべての人が遠慮なく受け取れるようにする必要がある」と発言しました。

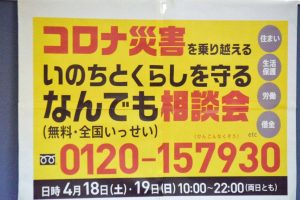

日本共産党の塩川鉄也衆院議員と梅村さえこ衆院北関東比例予定候補は18日、全国一斉の「コロナ災害を乗り越えるいのちとくらしを守るなんでも相談会」の埼玉県の会場を訪れ、相談員らから話を聞きました。

会場では、弁護士や司法書士、労働問題の専門家らが新型コロナウイルスの影響による雇い止めや暮らしの問題について、電話で相談に応じていました。

会場では、弁護士や司法書士、労働問題の専門家らが新型コロナウイルスの影響による雇い止めや暮らしの問題について、電話で相談に応じていました。

相談活動を行っていた猪股正弁護士は、「シングルマザーで子どもは学校が休校になっているが、学童保育に預けるのも感染が不安。仕事を休むしかないが、職場が認めてくれず、無収入となっている」(医療機関で働く女性)などの相談があったと紹介。政府が国民1人あたり現金10万円を給付するとしていることについて「申告した人に給付するという話もあるが、それだと滞る。とにかく早く届くようにしてほしい」と話しました。

塩川氏は「一番支援が必要な立場の弱い人に支援が届いていない現状があります。休業補償とともに、働かざるをえない業種への支援などに向けて、頑張ります」と応じました。

塩川、梅村両氏は同日、埼玉県労働組合連合会の尾形佳宏幹事とも懇談。尾形氏は新型コロナの影響で、女性や非正規労働者から雇い止めなどの相談が寄せられていると話しました。

塩川、梅村両氏は同日、埼玉県労働組合連合会の尾形佳宏幹事とも懇談。尾形氏は新型コロナの影響で、女性や非正規労働者から雇い止めなどの相談が寄せられていると話しました。