自民・公明と維新が提出した新型コロナ感染の宿泊・自宅療養者に特例の郵便投票を認める法案を賛成多数で可決。日本共産党、立憲民主党は反対しました。

自民・公明と維新が提出した新型コロナ感染の宿泊・自宅療養者に特例の郵便投票を認める法案を賛成多数で可決。日本共産党、立憲民主党は反対しました。

質疑で、野党各党から郵便投票の公正性や濃厚接触者への対応がないことなど、懸念が相次ぎました。

私は、この「特例郵便投票」が、現行の郵便投票とは前提が異なり、コロナ患者から請求あるまで選管は対象者を特定できず、突然感染し対象となった人が実際に投票できるのか、懸念があると指摘。

投票者側からの2回のポスト投函を誰が行うのかただすと、日本維新の会の浦野靖人議員は、一人暮らしの自宅療養者であっても「家族・知人に依頼」するなどありえない答弁に終始。

私は、知っている者だけが得をする制度にならないか疑念が残ると強調。また、この制度の根幹にかかわる「外出自粛証明書」の即時発行ができるのかと質問。

感染症法上、証明書は後日発行することを認めており、保健所がひっ迫している中、厚生労働省が「即時発行は、外部委託も含め、全庁体制がなければ難しい」と述べていることを示し、証明書の即日発行が、保健所に更なる負担をかけることは明白だと批判しました。

立憲民主党は、周知期間を3カ月にする修正案を提出しましたが、否決されました。

私は、感染症リスクを減らし、投票権を保障するため、現行制度で、入院患者はその病院等での不在者投票、宿泊療養者は宿泊施設での期日前・不在者投票が、現に実施されていると指摘。自宅療養者も宿泊療養に切り替えれば投票することができ、コロナ対応としても、これがベストだと主張。この方法であれば、その時間その場にいれば投票でき、点字投票や代理記載も可能だと指摘し、この選挙執行にカネとヒトを手当てすることこそ、政治の責任だと強調しました。

※8日の朝、この法案の条文に誤りがあったことが報告され、予定していた衆院本会議での採決は見送られました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る

「議事録」<質疑>

<第204通常国会 2021年6月7日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

特例郵便投票法案について質問をいたします。

コロナ感染者を含めて、全ての有権者の投票権を保障することは極めて重要であります。感染症のリスクを減らし投票権を保障するためにはどうしたらいいのか。入院の方は、その病院等での不在者投票があります。宿泊療養者は、宿泊療養施設での期日前投票、不在者投票が、実際、現に行われている対応であります。自宅療養者も、宿泊療養へ切り替えれば投票することは可能であります。このことを我が党は主張してまいりました。

現に、四月の三つの国政選挙におきまして、宿泊療養施設では、期日前投票所と不在者投票記載所が設置をされ、投票が行われました。この方法を取れば、そのときその場にいれば投票が可能です。視覚障害者の方の点字投票や障害者への代理記載も可能です。また、投票日ぎりぎりに期日前、不在者投票を設置することで、投票日直前に感染した場合も投票が可能となります。

総務省に確認しますが、このような宿泊療養施設での投票方式については今後も継続をすること、また、国政選挙は国負担で、地方選挙においても地方創生臨時交付金などで自治体に金の手当てもしっかりと行うということについて確認をしたい。

○森政府参考人 お答えをいたします。

宿泊療養者につきましては、これまで、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設置するなどして選管に対応していただいているわけでございますが、感染対応などにつきまして大変工夫して十分行っていただいてはおりますものの、それでもやはり、自治体の方からは、従事者等の感染の懸念のほか、総選挙などの大規模な選挙が行われる場合には、必要な従事者を確保しつつ、これまで以上の数の有権者や投票に対応することは困難である、こういった声が上がっておりまして、コロナ禍での選挙が実施された地域の一部の選管から、郵便等投票の導入要望が届いている、こういったところでございます。

こうした実情も考慮されまして、本法案においては、宿泊療養者についても、自宅療養者と同様、特例郵便等投票の対象とすることとされていると理解をしておりまして、今後、本法案が成立した場合には、各選管の判断により、御指摘の宿泊療養施設への期日前投票所等の設置も、これは従前の財源手当ても含めまして可能ではございますけれども、ただ、宿泊療養者への対応は、特例郵便等投票による対応の方にシフトしていくのではないかというふうに考えているところでございます。

○塩川委員 それは、現在やっている仕組みそのものも後退させることになるという点では、今言いましたように、投票日ぎりぎりに期日前や不在者投票を設置をすることで、投票日直前に感染した場合も投票が可能なんです。こういう現行の制度をではもう後退させますというのは、本来取る方法じゃないということを言わざるを得ません。

総務省の事務連絡が出されたことで、北海道やさいたま、長野は、実際に宿泊療養施設での期日前、不在者投票を行っています。六月二十日投票の静岡県知事選挙でも、宿泊療養施設内に期日前、不在者投票を設置をするという方針であります。

現場での不安の声というのはよく分かるところであります。ですからこそ、総務省の事務連絡の文書の中では、選管事務の従事者は宿泊療養施設の現地スタッフでも可能だ、併任が可能だ、こういうことを既に事務連絡文書で出しているわけですよね。

では、実際、そういうことで現場で使われているかといったら、そういう状況についても、そうはなっていないということも含めて、こういう取組について、まともに総括もしていない、検証もしていないという中で、この郵便投票にだけ切り替えるというのでは、かえって、感染者の皆さんの投票機会を後退させることにもなりかねないということを言わざるを得ません。

現場ではグリーンゾーンとレッドゾーンの仕分などもしっかり既に行われているわけですから、こういう取組、努力の上に投票機会を確保するということは十分にできるということを言わざるを得ません。

本案は、宿泊療養者にまで特例郵便投票を認める、宿泊療養施設での期日前投票、不在者投票の方法を投げ捨ててしまいかねない、これでは、投票権を保障できていた人にまで実害が及んでしまうということを言わざるを得ません。

この現行制度での対応をやることこそが、感染リスクを減らし、感染者の投票権を保障する現実的な方法だ、この選挙管理に関わる金と人を手当てすることこそ、国の仕事、政治の仕事だということを強く申し上げておきます。

提出者にお尋ねいたしますが、この特例郵便投票の公正の問題ですけれども、本案で重要な役割を持つ外出自粛要請の証明書の発行について、偽造などの規制、罰則というのはあるんでしょうか。

○佐藤(茂)議員 塩川委員の御質問にお答えをいたします。

この外出自粛要請の証明書の発行について、偽造などの規制あるいは罰則はあるのかという御質問でございますが、ある行為にいかなる罰則が適用されるかは、証拠に基づき、個別具体の事案に応じて判断されるべきものでございます。

その上で、今お尋ねの外出自粛要請の書面が偽造されたような場合には、例えば、公務所又は公務員の作成すべき文書を偽造したときに該当するとして刑法百五十五条の公文書偽造罪が適用されると考えております。これは罰則を伴います。

また、偽造された外出自粛要請の書面を提示して投票用紙等を請求し、投票したような場合には、「詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした」に該当するとして、公職選挙法二百三十七条二項の詐偽投票罪が適用されると考えております。これも、先ほど答弁もありましたので具体的に申し上げますと、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する、そういう罰則が伴っておりまして、このように罰則の適用もあり得ることから、不正に対するおそれは払拭できるものと私どもは考えております。

○塩川委員 今回のは特例法ですから、公選法の改正ではありません。そういう点でも、きちっと手当てがされているのかというのが問われるわけであります。

現行の郵便投票は、事前に該当者であることの書類を添付をし、申請を行い、郵便投票証明書の交付を受けます。実際の選挙になって、この証明書を提示して、投票用紙、封筒を請求するという仕組みであり、このような複雑、厳格な手続をもって投票の公正性を担保しております。

一方、本案の特例郵便投票は、コロナ患者等になるのも回復するのも日時が特定されているわけではないために、事前の郵便投票証明書の交付は必要ないとしています。そのため、選管側は、あらかじめ特例郵便投票者が誰であるのか、請求が来るまで判明せず、前提がそもそも異なるものです。

だからこそ、本案の新たな仕組みの部分にはこの法律での規制が必要であるにもかかわらず、不正の規制がこの特例法で手当てをされておりません。不正の懸念が拭えないと言わざるを得ません。

次に、特例郵便投票は、選管があらかじめ誰が投票対象者か特定できないため、事前に請求用紙を送付するといった方法はできません。投票者本人も、突如患者等になった際、特例郵便投票の制度を知っていなければ利用できない。

提出者にお尋ねしますが、知っている人しか使えない制度にならないのか、この点についてお答えいただきたい。

○岩屋議員 塩川委員御指摘のとおり、十分な周知を行うことが極めて重要だと考えております。

具体的には、選管と保健所が連携をいたしまして、特例郵便等投票の対象者に対して、つまり感染をした人に対しては、これから、保健所からもあるいは検疫からも外出自粛要請をするという文書がしっかり発行されることになるわけですけれども、その際に、この特例郵便投票の制度、そしてその手続を周知するチラシをその段階でお渡しをする、あるいは、各都道府県の宿泊、自宅療養者向けのホームページあるいは選挙の案内に関するホームページにおける周知などの対応によりまして、周知を図るものと考えております。

都議選が近づいてきているわけでございますけれども、そこへ向かって、東京都の選管あるいは保健所から、そういう対応をしっかり行っていただくことによってこの制度を周知させることはできるというふうに考えているところでございます。

○塩川委員 ホームページでの周知といっても、自分がこの郵便投票を使える立場にあるのかということが、そもそも前提として分からないんですから、ホームページも確認しようがないわけであります。

ですから、本案の施行期日が公布から五日と極めて短いというのも、こういった選挙制度においては極めて異例の話でありまして、お尋ねしますが、投票に関わる法改正で、例えば十八歳選挙権あるいは洋上投票、その際の施行日というのはどのぐらいだったんでしょうか。

○岩屋議員 御指摘の十八歳の選挙権につきましては、施行期日は公布の日から起算して一年を経過した日、そしてこれは、平成二十七年六月十九日に公布されて、平成二十八年六月十九日に施行されております。

また、もう一つの洋上投票につきましては、施行期日は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりまして、平成十一年八月十三日に公布され、平成十二年五月一日に施行されております。

ただ、都議選は、言うまでもなく、有権者数一千百五十万人、このままいけば、コロナに感染したことによって投票ができないという人が少なからず出てくるということが想定をされているわけでございますから、この方々の投票権を確保するというのは立法府の責務ではないか、これを行わなければやはり立法府の不作為が問われることになるのではないかと我々は考えておりまして、短い期間ではありますが、しっかりと周知を行って、投票をできるような環境を整備していくことが責務ではないかと考えております。

○塩川委員 ですから、普通は一年なんですよ、周知期間というのは。それはやはり選挙権行使に関わる問題ですから、まさに選挙人、有権者、その立場に立って、必要なこういった周知の期間を設けるのは大前提、当然のことであります。都議選前提にやっているということ自身がおかしいということを言わざるを得ません。

選挙権の行使の保障と選挙の公正の確保、これは両輪であって、この両方を追求する必要があります。同時に行わなければ、選挙そのものの正当性が揺らぐことになります。直前に迫った都議選でコロナ患者らの投票権を保障するというのなら、現行制度でできる対応を全力で工夫して、改善して行うことこそ、やるべきことではありませんか。

実際に、自宅療養の方の対応についても、これまでの三つの国政選挙で取り組んだように、二つの療養施設があった場合には、ほかの施設からもう一つの、投票場所を設置したところに車の送迎移動なんかもやっているんですよ。その延長線上で考えれば、自宅療養者の方を宿泊療養施設の投票所に案内をする、こういう対応でも可能であるわけで、目の前に迫った都議選、既に実践例、具体例、取り組んでいるわけですから、こういう対応でこそ行うべきだ、そういうことで、都議選における選挙の公正の確保と同時に選挙権行使の保障をしっかりと行うことが必要だということを求めておくものであります。

こういった特例郵便投票をめぐっては、保健所の負担の問題もあります。外出自粛証明書の即時発行が特例郵便投票においては必要となります。現状では、リアルタイムで発行できておりません。検疫所では証明書は発行していないということでありました。

そもそも、現在リアルタイムで発行していないというのは、別にこれは保健所がやるべきことをやっていないということじゃないんです。つまり、この前の法改正のときに、後での発行でもいいというただし書がわざわざ条文にも盛り込まれる、保健所の業務の逼迫状況から、こういったリアルタイムで発行しなくてもいいという配慮まで入っていたのがこれまでの経緯だったわけであります。

提出者にお尋ねしますが、厚生労働省は、外出自粛証明書の即時発行は外部委託も含めた全庁体制がなければ難しいと述べており、証明書発行が保健所業務に負担をかけることを認めておりました。証明書がない場合の情報提供も対応を迫られる保健所に更なる負担をかけることになる本案が保健所の負荷になるという認識は、お持ちではありませんか。

○佐藤(茂)議員 塩川委員の御質問にお答えをいたします。

地域の最前線で、この現下のコロナ禍において住民の命と健康を守る仕事に従事されている保健所の皆様に敬意を表しますとともに、今お尋ねの保健所の業務が逼迫しているのは、私ども提出者としても承知をしております。

しかし、特例郵便等投票制度を創設することによって、保健所に新たな種類の事務を課すものではございません。すなわち、特例郵便等投票においては、保健所が出す外出自粛要請等に係る書面を提示して投票用紙等を請求することとされております。もっとも、新型コロナの患者に対しては、既に、感染症法施行規則により、文書で外出自粛要請等の通知をすることとされておりまして、今後も法令にのっとった対処をお願いするというものでございます。

また、緊急事態宣言下のような緊急の対応が求められる場合には、保健所においてタイムリーに文書による通知をすることが困難なことも御指摘のとおり考えられます。その場合であっても、保健所においては患者に関する情報はリスト化されていることから、保健所から選管に対し、その情報を提供することで確認するという方法も今回の特例法案では用意をしているところでございます。

いずれにせよ、本法案の実施によって保健所における事務負担が増大するということにならないように、政府においてできる限りの支援を行うように提出者としては求めてまいりたいと思っております。

○塩川委員 事務負担が増えることははっきりしているんですよ。そもそも、リアルタイムで発行しなくていいと法改正の中で入っているわけですから、それを、リアルタイムの対応を求めれば当然負担が増えることになりますし、情報提供もあるんだと言いますけれども、そのこと自身が保健所へ負担をかけることになるわけです。

実際に今、保健所の現場が本当に大変だというのは、五月の七日付で、全国保健所長会が全国衛生部長会と連名で、厚労省に指定難病の更新申請事務に関する緊急要望を出しております。

この中では、コロナ対応を優先して他の業務を大幅に縮小した業務運営を余儀なくされている、指定難病の更新申請事務については、六月の実施を延期して、コロナの確実な終息を待って再開することを要望するというように、指定難病の更新申請事務という重要なそういった保健所の事務そのものも先に延ばしてくれ、こういう対応を求めるように、保健所の業務が逼迫をしていることは明らかじゃありませんか。

逼迫している保健所に負担をかけるということは、コロナ対応に支障をもたらすことになるのは明らかだということを言わざるを得ません。

特例郵便投票では、投票者側から二回のポスト投函が必要となります。提出者にお尋ねします。ポストの投函は誰が行うんでしょうか。宿泊療養者は宿泊療養施設のスタッフが行うのか、独り暮らしの自宅療養者の方は選管が回収するのか。依頼された人がポスト投函をしなかった場合の罰則とかはあるんでしょうか。

○浦野議員 お答えいたします。

自宅療養者は、患者であることから、感染症法上、感染拡大防止、病状急変リスクの観点から、ポストまでであっても外出しないことを求められており、自宅療養者の投票については、感染防止策を講じた上で、同居人や知人等に依頼してポストまで投函してもらうことを考えております。

なお、当該同居人が濃厚接触者である場合であっても、ポストへの投票の投函は不要不急の外出には当たらず、同居人がマスク等の感染防止策を講じた上で投函することは可能と考えています。

また、宿泊療養者については、宿泊療養施設の職員等に代わりに投函いただくように、都道府県の保健福祉部局等と選挙管理委員会との間で調整されることを期待をしております。

なお、独居の自宅療養者は、同居人に投函してもらうことができないため、家族、知人などに依頼して投函してもらうことが考えられます。

依頼された人がポストに投函をしなかった場合についてということですけれども、証拠に基づき、個別具体の事案に即して判断されるところではありますが、その行為が故意に行われたと認められれば、投票、その他関係書類を抑留し、毀壊し又は奪取したに該当するとして、公職選挙法二百二十九条の罰則が適用されると考えております。

○塩川委員 独り暮らしの方に、家族、知人に頼むといっても、そもそもそういうことが可能なのかどうかということが問われているんですよ。そういう何らの担保もないような格好でこれを進めるということ自身がおかしいということを言わざるを得ません。

この法案そのものについては、濃厚接触者はどうするのかということについても、その保障が示されていないということがあります。公的な外出自粛要請という点では自宅療養者と同じであるにもかかわらず、一線を引かざるを得ないということであります。

もう時間が終わってしまいましたけれども、問題点は多々あります。こういった問題について、一時間十五分の審議で終わりにするということ自身がおかしいということを言わざるを得ません。こういった問題について、徹底解明を更に行うべきだということを強く申し上げて、質問を終わります。

***反対討論の要旨は、以下の通りです***

最初に、民主主義の根幹である選挙制度に関わる法案を、わずか1時間15分の委員会審議で採決しようなど、言語道断です。

コロナ感染者を含め、すべての有権者の投票権を保障することは、大原則です。感染症のリスクを減らし、投票権を保障する方法を考えなければなりません。

現行制度により、入院者はその病院等での不在者投票、宿泊療養者は宿泊施設での期日前投票・不在者投票が、総務省の事務連絡に基づき、実際に行われています。この対応がベストな方法であり、こうした現行制度での選挙執行にカネとヒトを手当てすることこそ、政治の責任だと考えます。

自宅療養者も宿泊療養へ切り替えれば投票することができ、コロナ対応としても、ベストです。

濃厚接触者は、現行制度での工夫した対応が現実的ですが、新たな制度の設置も視野に入れることは理解できます。しかし、本案は、公的な外出自粛要請という点では同じである濃厚接触者への対応が全くなく放置しており、無責任と言わざるを得ません。

本案は、問題点が山積しています。

第1に、本案の「特例郵便投票」は、現行の郵便投票が「身体に重度の障害がある」という明確な理由であらかじめ登録しておくのとは、まったく前提が異なる制度です。

選管は感染者から請求があるまで対象者を特定できず、突然感染し対象となった方が実際に投票できるのか、懸念があります。また、投票者側から2回のポスト投函を、誰が行うのか明確になっていません。これでは、知っている者だけが得をする制度にならないかと疑念が残ります。

さらに、「外出自粛要請の証明書」の偽造などの規制がないことが明らかになり、不正の恐れが払しょくできない制度です。

第2に、保健所への負担の問題です。外出自粛証明書の即時発行は、特例郵便投票の対象者の特定、投票用紙請求の期限という、この制度の根幹に関わるものです。しかし、現状は即時発行しておらず、証明書がない場合の情報提供も含めて、保健所にさらなる負担をかけることは明白です。

ひっ迫している保健所に、これ以上負担をかけることは、コロナ対応に支障をもたらすことになります。

第3に、施行日を「公布から5日」とし、周知期間があまりにも短いという問題です。投票に関わる新しい制度には、一定の周知期間が不可欠です。

これらの問題を払拭せず、拙速に特例郵便投票を推し進め、現に行われている方法を投げ捨てることは許されません。現行では、その時間その場にいれば投票でき、点字投票や代理記載も可能であり、現行制度で投票できていた方たちが投票できなくなる実害が及ぶことは看過できません。

選挙権行使の保障と選挙の公正は両輪であり、同時に確保されなければ、選挙そのものの正当性が揺らぐことになります。

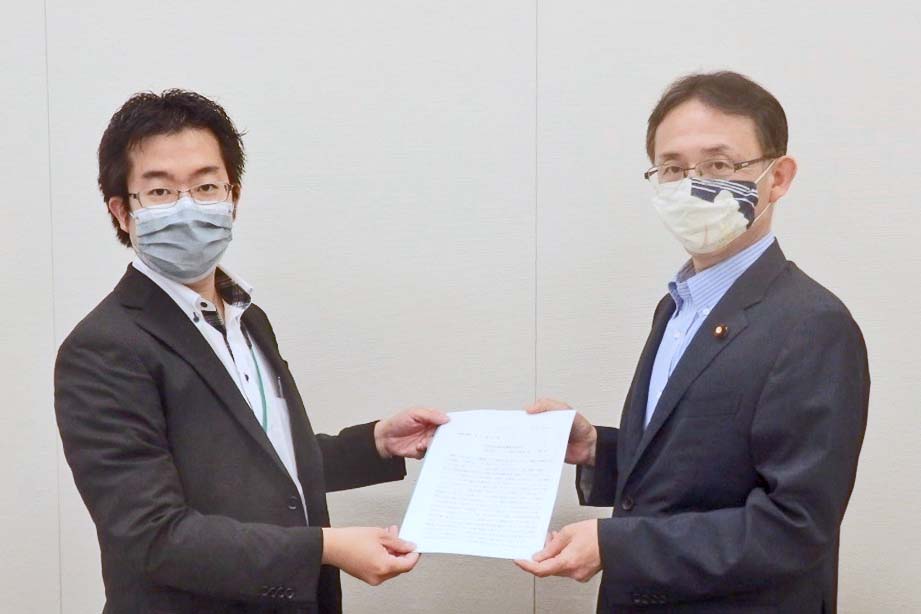

国公労連の国公青年フォーラムの皆さんから要望をうけ懇談。国民生活を支える公務・公共サービスを担い、度重なる自然災害やコロナ対策で、その重要性が明らかとなっています。

国公労連の国公青年フォーラムの皆さんから要望をうけ懇談。国民生活を支える公務・公共サービスを担い、度重なる自然災害やコロナ対策で、その重要性が明らかとなっています。 日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)の青年組合員でつくる国公青年フォーラムは21日、衆院第2議員会館で日本共産党の塩川鉄也衆院議員と懇談し、青年層を中心とした公務労働者の労働条件向上などを要請しました。

日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)の青年組合員でつくる国公青年フォーラムは21日、衆院第2議員会館で日本共産党の塩川鉄也衆院議員と懇談し、青年層を中心とした公務労働者の労働条件向上などを要請しました。