4月4日告示の佐野市議選。つるみ義明市議と新人の滝田よう子さんの応援に駆けつけました!現有2議席確保に全力!

4月4日告示の佐野市議選。つるみ義明市議と新人の滝田よう子さんの応援に駆けつけました!現有2議席確保に全力!

一昨年の東日本台風では、住宅応急修理の活用など被災者支援に奮闘しました。

27億円の出流原PA周辺物流拠点事業といった大型開発は見直し、コロナ禍で誰もが受けられる検査体制、国保税の引き下げ、高校卒業までの医療費無料化の実現を!

27億円の出流原PA周辺物流拠点事業といった大型開発は見直し、コロナ禍で誰もが受けられる検査体制、国保税の引き下げ、高校卒業までの医療費無料化の実現を!

病床削減法案、高齢者窓口負担二倍化法案は撤回を!

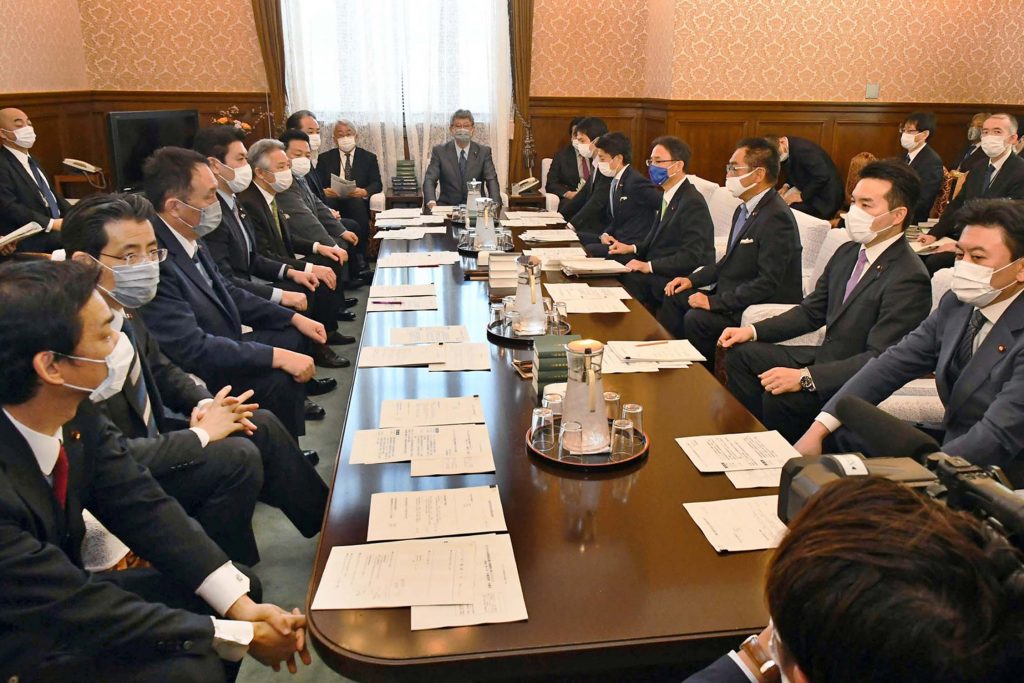

今国会への政府提出法案の誤りについて、加藤勝信官房長官は25日の衆参両院の議院運営委員会理事会で、最終的に13府省庁の23法案・1条約で条文や参考資料に134件の誤りがあったと報告しました。その中で、新たに2月に成立した新型インフルエンザ特措法や医療2法案など4法案で誤りがあったと明らかにしました。

加藤官房長官は「心からおわびする」と謝罪し、法案の誤りの原因究明と再発防止のため、省庁横断のプロジェクトチームを立ち上げる意向を示しました。

衆院議運委理事会で日本共産党の塩川鉄也議員は「提出ずみの61法案のうち4割、法案を提出した府省庁の8割で誤りが見つかったことは極めて重大だ。政府全体の問題だということが浮き彫りになった」と批判しました。

その上で、誤りが判明した具体的な経過や原因を全府省庁で明らかにするよう要求。「いつ誤りに気付いたのか、いつ国会に報告したのか、ホームページ上で誤りを修正したのはいつかなども含めて明らかにすべきだ」と強調しました。

最終報告を受けて日本共産党、立憲民主党、国民民主党の国対委員長は同日、国会内で会談し、中断していた法案審議を再開することを確認しました。一方で、2度の条文の誤りが発覚した産業競争力強化法案については閣議決定のやり直しを求めることで一致しました。

デジタル関連法案で設置するデジタル庁の権限は地方自治を侵害するものだと批判しました。

デジタル関連法案で設置するデジタル庁の権限は地方自治を侵害するものだと批判しました。

内閣官房は、デジタル庁には、強力な総合調整権限を担保するために関係行政機関の長が十分に尊重しなければならない勧告権を付与していると説明。

情報通信技術の活用に関する高い識見を持つ民間出身の事務次官レベルの責任者「デジタル監」を置くことで、「デジタル大臣の政治判断をより迅速・的確に行わせることが可能になる」と述べました。

私は、民間からの意見を直接持ち込んで規制緩和などのデジタル政策を推進する仕組みだと指摘しました。

自治体への関与について、同庁が作成する「重点計画」には、国・自治体の情報システムの共同化や、行政が持つ個人情報を匿名化して民間企業に提供するオープンデータ化を求める内容などが含まれるのではないかと指摘すると、内閣官房は「共同化施策などは含まれている」と認めました。

内閣官房は、デジタル庁は各府省が補助金を支出して行うデジタル関係事業を統括・監理するとも述べ、同庁が総務省を通じて自治体の情報システムにも口をはさむことが明らかになりました。

私は、勧告権も総務省を通じて自治体に及ぶことになる。自治体に二重三重に介入する仕組みとなりかねない、と批判しました。

また、政府はマイナンバー制度で「公平・公正な負担と給付を実現する」というが、大企業優遇税制には手を付けず、消費税増税を前提にしているのが同制度だと批判しました。

「議事録」

<第204通常国会 2021年3月24日 内閣委員会 12号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

デジタル関連法案について質問します。

最初に、マイナンバー制度についてお尋ねいたします。

マイナンバー制度の意義についての政府資料を見ますと、政府は、マイナンバー制度、社会保障・税番号制度によって公平公正な負担と給付が行われる社会を実現するとして、納税改革、給付改革を行うとしております。

しかしながら、納税改革と言いますが、そこには企業負担という観点が欠落しているのではないかと思うんですが、この点についてはどうでしょうか。

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。

マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性向上を実現し、公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤であり、マイナンバー法に規定する社会保障、税、災害対策の各分野の行政事務において利用されます。

マイナンバー制度は、税務当局が取得する所得や納税の情報をマイナンバーで名寄せし、所得把握の精度を向上させる、マイナンバーを活用し、社会保障給付について、真に支援を必要としている者に対し迅速かつ適切に給付するなどにより、公正公平な負担と給付を実現するための基盤となっております。

ただ、具体的な、今先生ございました納税改革あるいは給付改革といったものでございますけれども、これは、それぞれの、納税でしたら財務省あるいは総務省、社会保障でしたらそれぞれ厚労省といったところが主担として検討されているものと承知しております。

法人でございますけれども、番号制度には、国税庁長官が法人等に対して指定する法人番号がございます。例えば税務当局に提出される各種申告書や法定調書に法人番号を記載されることにより、法人の所在地や名称が変更しても法人を特定し、その法人の税務情報を効率的かつ正確に名寄せ、突合することが可能となるなど、行政事務の効率化や課税の公平性が図られると承知しております。

先生おっしゃいました企業の負担等につきましては、それぞれ、恐らく、税ですと財務省あるいは総務省、社会保障、保険料ですと厚労省等が主担として検討されることと承知しております。

○塩川委員 納税改革と書いてありますからね。でも、しかし、今のお話ですと、国民一人一人の間での納税の話であって、企業負担の観点というのはその中に反映されていないというお話です。納税改革と言いますけれども、企業の納税ですとか社会保険料の事業主負担の立場というのが欠落をしている。

もう一点、お聞きしたいんですが、社会保障・税一体改革大綱を見ますと、消費税増税を行うとして、その逆進性対策として、番号制度の実施を念頭に、社会保障制度の見直しや所得控除の抜本的な整理と併せ、再分配に関する総合的な施策を導入するとしていました。

つまり、マイナンバー制度は消費税増税を前提にした制度だったのではないか。この点はどうでしょうか。

○冨安政府参考人 番号制度につきましては、番号法の一条におきましてその目的を規定しておりますけれども、個人番号を活用し、行政運営の効率化、行政分野における公正な給付と負担の確保を図り、これらの者に対する申請、届出その他の手続を行い、これらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を図れるようにということを目的としているものでございます。

○塩川委員 いや、逆進性対策としてこのマイナンバー制度の活用と言った際には、消費税増税がマイナンバー制度の前提としてありますよねと聞いたんですが。

○冨安政府参考人 繰り返しになりますけれども、このマイナンバー法を入れたときの目的というのは、先ほど申し上げました行政の効率化あるいは公正な給付と負担の確保ということでございますので、そのためにこのマイナンバー制度が入っているということでございます。

○塩川委員 経過から見ても、消費税の増税を前提にしての制度ということについて否定されませんでした。

実際に、消費税というのは、社会保障に回されず大企業の減税に回されたというのが実態だ。背景には、経団連などの経済団体の要望がありました。ですから、公平公正な負担と給付と言いながら、大企業優遇税制には手をつけない、消費税増税を前提にしているのがマイナンバー制度で、これでは公平公正な負担と給付にはならないということを指摘せざるを得ません。

大臣、いかがですか。

○平井国務大臣 マイナンバー制度の導入の議論は、この間、玄葉先生もお話がありましたとおり、長い議論の中、政権交代を経て、そして現在に至っているということで、税制に関して言いますと、マイナンバーとは関係なく、そのときの政権の政策判断ということだと思います。

○塩川委員 先ほど紹介したような経緯があるということを改めて強調したいと思います。

次に、デジタル庁の権限、機能についてお尋ねいたします。

デジタル庁の権限、機能について、政府の説明で、デジタル庁は復興庁と同様の強い権限を持つということですけれども、どのような権限か、他省の権限との違いも踏まえて御説明をいただきたいと思います。

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。

デジタル庁は、デジタル社会の形成のための司令塔として設置されるもので、東日本大震災からの復興のための司令塔である復興庁と同様の、他省にはない強力な総合調整権限などを付与しております。

具体的には、他省と異なり、組織の長を内閣総理大臣とし、これを助ける専任のデジタル大臣を置いております。また、その総合調整を担保するために、関係行政機関の長が十分に尊重しなければならないと規定する勧告権を付与しております。また、関係予算の一括計上、配分、関連する行政各部の事業の統括、監理権限等を持つことといたしております。

○塩川委員 強力な総合調整の権限、関係行政機関の長はこの勧告を十分に尊重しなければならない、そういった復興庁と同様の権限、強い権限があるということです。

その上で、このデジタル庁と復興庁はどこが違うのか、地方組織のあるなしとかいうのはおいておいて、マネジメント機能等々で違いがある点について御説明いただけますか。

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。

先生からマネジメントの観点ということでございましたので、マネジメントの観点で申し上げます。

デジタル庁と復興庁の組織マネジメントにつきましては、組織の長が内閣総理大臣であり、長を助け、事務を統括する担当大臣、副大臣、大臣政務官を置くことは同様でございますが、デジタル庁においては、デジタル大臣への助言及び庁務の整理、事務の監督を職務とするデジタル監を置きます。一方、復興庁においては、復興大臣を補佐する大臣補佐官を置くとともに、庁務の整理、事務の監督については事務次官が行うという点が異なっております。

デジタル庁においてデジタル監を置くことといたしましたのは、情報通信技術の進展が著しい中で、デジタル大臣が事務を統括する上で当該技術の活用に関する識見を助言する職が不可欠であることに加え、デジタル社会の形成に向けた行政各部に対する総合調整等を担うデジタル庁においては、高い情報通信技術の活用に関する識見が庁務を整理、事務の監督を行う事務レベルの責任者として不可欠と考えたところでございまして、この二つの機能を兼ねさせることで、デジタル大臣による政治判断をより迅速かつ的確にデジタル庁に浸透させることが可能となると判断したものでございます。

○塩川委員 ですから、デジタル監が置かれているという点では、事務次官に当たる仕事をしっかり行うと同時に、そういった専門的な知見を踏まえて大臣に進言、意見具申をすることができるというところが、他の組織にないマネジメント機能だということであります。

そうなると、いろいろ各役所で異論があった場合でも、デジタル庁が勧告権を使って、民間からの意見も踏まえて、規制緩和などのデジタル政策を推進する、そういう仕組みということになります。この点が、自治体との関係でどうなのかということを続けてお尋ねします。

基本方針を踏まえた重点計画はデジタル庁が作成します。デジタルガバメントに関する最上位の計画になります。重点計画には、国及び地方公共団体の情報システムの共同化、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用など、自治体の情報システムに強く影響を与えるものになると思いますが、そのとおりでよろしいですか。

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。

デジタル社会形成基本法第三十七条に規定しております重点計画につきましてでございますけれども、デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を定めるものでございます。したがいまして、法案で、重点計画で定める事項は政府が主体となって、国ですね、政府が主体となって取り組むべき施策となっており、地方公共団体に対し直接に対応を求めるものではございません。

また、重点計画には、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときには、基本法案第三十七条第五項の規定により、政府が地方六団体の意見を聞かなければならないということにしております。したがいまして、重点計画を定めるに当たりましては、地方公共団体を始め関係者の意見を丁寧に伺いながら進めてまいりたいと考えているところでございます。

○塩川委員 重点計画では、ガバメントクラウド、オープンデータなど、自治体の情報システムに強く関与することにはなりますよね。

○冨安政府参考人 重点計画に定める事項といたしまして、国及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策など、委員おっしゃるとおり、含まれているところでございます。

○塩川委員 それから、デジタル庁の予算を通じた統括、監理の権限は、自治体に対してどのような関与が可能になるんでしょうか。

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。

今、予算というお話がございましたけれども、まず一つ、その予算の前に整備方針というのを作ることにしておりまして、国の情報システムあるいは地方公共団体の情報システムの整備及び管理に関する基本的な方針、整備方針と呼んでおりますけれども、これをデジタル庁が定めることといたしております。

整備方針を定めることと別に統括、監理ということを行いますけれども、その統括、監理を行う対象は、先生おっしゃいました、予算を出すものになります。要するに、国の行政機関が行う事業と規定しておりますので、地方公共団体の関係で申し上げますと、地方公共団体の情報システムに関して国が補助金等を支出する事業を国の事業として行う場合でございます。

したがいまして、デジタル庁が統括、監理を行うと申しましたけれども、デジタル庁が統括、監理を行う対象はあくまでも各府省でございまして、各府省が補助金を支出して行う事業に対して行います。その各府省が補助金を支出して行う事業が、デジタル庁が定めます情報システムの整備方針に沿ったものであるかどうかなどを見ていくことになります。

○塩川委員 各府省から自治体への関与ということであります。

予算を通じた統括、監理というのは、個別の情報システムの全プロセスを見るということです。システムに係る予算の要求前、要求時、執行段階の各段階で評価を実施をする。補助金を出していれば、自治体も対象になります。総務省を通じて、デジタル庁は自治体の情報システムにも口を挟むことになる。

デジタル庁の勧告権は自治体に及ぶんでしょうか。

○平井国務大臣 デジタル庁の勧告権、デジタル大臣の勧告権ということですね。行政各部の施策の統一を図るために必要となる事務の遂行のために、関係行政機関の長、ですから各府省大臣等に対して行うものでありまして、地方公共団体に対して行う権限はございません。

○塩川委員 総務省に勧告をして、そこから自治体に及ぶということというのは、当然、予算の話もありましたけれども、想定されたものであります。

これら一連の重点計画や統括、監理、勧告権と、自治体に二重三重に介入するような仕組みになりかねない、地方自治を侵害するものになりはしないのか、こういう指摘については大臣としてはどうか。

○木原委員長 平井大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。

○平井国務大臣 はい。

あくまでも、効率的、効果的なシステム構築を目指すものでありまして、個々の業務、運営に関することを口出しするつもりはございません。

したがいまして、デジタル庁設置法の下でのデジタル庁の権限が地方自治を侵害するものではないと考えております。

○塩川委員 終わります。

議運理事会開く。

政府提出法案の条文間違いが新たに明らかに。すでに条文3ヵ所の誤りが報告されていた産業競争力強化法(産競法)について、さらに条文1ヵ所、関連資料20ヵ所の誤りがありました。

野党は、極めて重大な問題であり

①間違いが相次いだ産競法は撤回せよ

②この件について、加藤官房長官からの説明を求める

③すでに加藤官房長官が指示している政府提出法案の総点検について、速やかに国会に報告し、議運委員会で質疑することを求めました。

与党は「私も“またか”と思った。非常に厳しいご意見を重く受け止める。持ち帰りたい」と回答。

高木委員長は「重く受け止め、協議を」と述べました。

政府提出法案また「誤り」/野党が撤回要求

「しんぶん赤旗」3月24日・2面より

政府提出法案の「誤り」が相次ぐなかで、産業競争力強化法改定案にさらなる法案の誤りが発覚しました。

経済産業省は同法案について、新たに条文案に1カ所、参考資料に20カ所の誤りが判明したと各党に報告。同法案をめぐっては、先週、条文案に3カ所の誤りが発覚し、加藤勝信官房長官が国会に報告、謝罪したばかりです。

23日の衆院議院運営委員会理事会で与野党は、再度の法案の誤りは「重大」との認識で一致。野党側は「審議入りは崩壊した」と表明しました。

日本共産党の塩川鉄也議員は「2度の条文の誤りは深刻だ」として同法案の撤回を要求。また、加藤官房長官と内閣法制局からの説明と謝罪、すべての内閣提出法案を再点検した後に議運委で質疑するよう求めました。

これに先立ち、日本共産党、立憲民主党、国民民主党の国対委員長は国会内で会談し、「これだけのミスは前代未聞。審議に値しない」として、閣議決定のやり直しと責任者の処分を求めることで一致しました。

「しんぶん赤旗」3月20日・3面より

企業利益にデータ活用/個人情報漏えいの恐れ/地方自治への介入招く/低下する住民サービス

菅義偉首相肝いりのデジタル関連法案の問題点が早くも浮き彫りになっています。財界の求める個人データの「利活用」推進を優先し、住民サービスの低下や地方自治への介入、個人情報保護体制の後退などを招く内容です。

●拙速対応が際立つ

今回のデジタル関連法案は、デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案など大きく6本あり、その中の整備法案に59本の法改定案を詰め込むなど膨大な内容です。

衆院内閣委員会付託の5法案には関係資料に45カ所もの誤りが見つかり、国会と国民への報告が放置されていたことも判明しました。菅内閣の看板政策として拙速な対応の結果であり、国会での審議と国民的な議論を軽んじる対応が際立っています。徹底審議こそ求められています。

●対面サービス後退

菅首相は行政のデジタル化で「住民サービスの向上を徹底していく」と述べてきました。しかし、デジタル申請のみとした持続化給付金などでは支援を受けられない事業者が多数生まれました。自治体を含め、デジタル化を口実に窓口を減らしたり、紙の手続きを取りやめ、対面サービスを後退させる事例が相次いでいます。

日本共産党の塩川鉄也議員が9日の衆院本会議で、手続きの簡便化にデジタル化を生かすとともに、住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービスを拡充し、住民の選択肢を増やしてこそ利便性の向上につながるのではないかと迫ったのに対して、菅首相は「デジタル化による効率化で真に必要な窓口業務等に職員を振り向ける」などと述べました。

その一方、総務省幹部はデジタル化で「無人窓口も実現可能なのではないか」(『月刊地方自治』昨年8月号)と主張。基本法案は、自治体に対しても行政サービスのデジタル化施策を「責務」とするなど2019年成立のデジタル手続き法より踏み込んだ内容となっています。

●独自施策を抑える

基本法案では、国と自治体の「情報システムの共同化・集約の推進」を掲げ、国が整備するガバメントクラウド(別項)を全省庁だけでなく、全国の自治体にも使わせようとしています。これは、自治体の業務内容を国のシステムに合わせていく問題を引き起こし、地方自治を侵害する恐れがあります。

現に複数自治体が共同で使っている「自治体クラウド」を利用している富山県上市町では、町議の「3人目の子どもの国保税免除、65歳以上の重度障害者の医療費窓口負担免除」との提案に対し、町長が「自治体クラウドを採用しており、町独自のシステムのカスタマイズ(仕様変更)はできない」と答弁しています。

滋賀県湖南市では、市議会で市長が、事務については無理にカスタマイズするよりは簡素化を図って業務を減らしていくことも大事だと答弁。同県甲賀市でも、市当局が、自治体クラウドの標準パッケージからのカスタマイズは、大きなコストが発生すると受け入れませんでした。

衆院内閣委員会で平井卓也デジタル改革担当相は、「自治体の政策判断を制約するものではない」と答弁していますが、政府は昨年「カスタマイズを無くすことが重要」とした方針を閣議決定しており、カスタマイズを抑えた自治体に助成金を出す仕組みまでつくっています。

●コントロール権を

「何のためのデジタル改革」かが問題です。菅政権はデータが競争力の源泉であり、政府・自治体などの行政機関は国内最大の「データホルダー(保有者)」だとして行政のデジタル化で個人データの利活用を進めるために、今回の関連法案の成立を狙っています。

データ利活用の手段となるのが国・自治体のシステムの集約・共同化とマイナンバー制度の拡大です。

国と自治体の行政システムが置かれることになるガバメントクラウドは、デジタル庁が統括・監理します。政府は、データを所管する行政機関以外はそのデータにはアクセスできないとして、デジタル庁職員が全てのデータにアクセスできるわけではないと答弁していますが、法的な根拠を示していません。ガバメントクラウドの設計は検討中だとされており、まったく不透明です。

また、政府が運営しているウェブサイト「マイナポータル」では行政だけでなく民間サービスも含めて情報連携を進めています。マイナポータルを通じて、個人の所得、資産、医療、教育などの膨大なデータを集積しようとしています。

さらに、基本法案の基本理念に、「個人情報保護」の文言がないことが重大です。いま、対話アプリLINEの利用者情報が中国の委託企業で閲覧できる状態だったことが発覚し、本人同意のあり方が問われています。

個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきであり、プライバシー権は憲法が保障する基本的人権です。情報の自己コントロール権を保障する仕組みこそ求められています。

15年の改悪で、個人情報保護法は、いわば「ビッグデータ利活用法」に変えられました。今回はさらに利活用の方向性を強めようとしています。自治体独自の条例や制度に縛りがかけられ、個人情報保護よりも、データの利活用を優先する仕組みになり、個人情報保護を求める住民に応えた自治体独自の取り組みを掘り崩すものです。

●新たな官民癒着に

デジタル庁は、各行政機関への勧告権をもつ、データの利活用を推進する司令塔です。政府全体のデジタル化に関する重要な基本方針を策定し、施策の達成時期を定める重点計画の作成を担い、国の省庁にとどまらず、補助金を出している自治体、医療機関、教育機関といった準公共部門に対しても、予算配分やシステムの運用について口を挟むことができるようになります。

同庁は発足時の人員約500人のうち100人以上を民間出身者とし、事務方トップの「デジタル監」にも民間出身者の就任を想定。民間企業在籍者による兼業やテレワークも可能とされています。

デジタル庁の母体となる内閣官房IT総合戦略室で、民間企業在籍者が非常勤職員として勤務をしていること、デジタル関連の委託事業で随意契約などが横行し、不透明な契約であることが問題となってきました。デジタル庁では、特定企業の利益を優先するような政策の推進や特定企業に都合のよいルールづくり・予算執行など新たな官民癒着が広がる恐れがあります。

| 【ガバメントクラウドとは】 クラウドとは、ソフトウエアやデータなどをインターネット上におき、さまざまな場所にある機器から活用する方法。ガバメントクラウドとは、「政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービスの利用環境」とされています。 |

デジタル関連5法案に関する質疑で、個人情報の保護よりデータの利活用を優先する政府の姿勢をただし、個人の権利を強める方向への政策の転換を求めました。

デジタル関連5法案に関する質疑で、個人情報の保護よりデータの利活用を優先する政府の姿勢をただし、個人の権利を強める方向への政策の転換を求めました。

私は、国が整備して各省庁や自治体に使わせようとしているガバメントクラウドのデータに対するデジタル庁のアクセス権について質問。

内閣官房の時沢忠内閣審議官は「データを所管する各行政機関がアクセス権を設定する。デジタル庁職員が見るのは不可能だ」としつつ「法文上に規定はない」と述べました。

私は、デジタル庁が大きな権限を持つのに不透明だと懸念を示しました。

また、政府が運営し、情報連携を強化しているウェブサイト「マイナポータル」を通じて、行政が持つ個人情報が外部で使われる懸念があると指摘し、その設置根拠をただしました。

平井卓也デジタル改革担当相は「法律に規定はない」と認めたにも関わらず、「本人同意に基づき、国民が利便性を感じるものにどんどん広がっていく」と答弁しました。

本人同意のあり方自体がいま問われている。利用者情報が中国の委託企業で閲覧できる状態になっていた対話アプリLINEを挙げて、細かい規約にまるごと同意しないと利用できず、サービス提供者の都合が優先されて本人同意が形式的なものになっている。事業者への規制を緩め、個人情報保護法をデータ利活用法に改悪してきたがゆえに生じた問題だと批判しました。

平井氏が「消費者が判断することだ」と答えたのに対し、私は、自己情報のコントロール権の強化こそ必要だと強調しました。

私は、個人情報保護委員会について、生産性向上特措法の規制の「サンドボックス」(一時凍結)制度でも活用するデータの中に個人情報が含まれる場合には個人情報保護委員会と事前協議することになっていたのに事務局任せで形骸化していると述べました。

「議事録」

<第204通常国会 2021年3月19日 内閣委員会 11号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

今日は、最初に、ガバメントクラウドについてお尋ねをいたします。

国、自治体の行政情報システムが置かれるというガバメントクラウドはどのようなものになるのか、そこには、データそのものはどこに置かれるようになるのか、この点について簡単に御説明いただけますか。

○時澤政府参考人 お答えいたします。

ガバメントクラウドでございますけれども、今、デジタル庁が整備し、各省庁や地方公共団体が利用するということを想定しておるわけでございますけれども、個々の業務システムに関するデータも格納するというものでございます。

○塩川委員 十七日の質疑の中で、公文書管理のやり取りの際に、日々の行政文書を作成、保存するための政府の基幹的な情報システムをデジタル庁が整備をする、紙媒体だと一つの行政文書が存在することになるが、クラウド上の電子情報になると関係機関が共有することになると述べておりました。

そうしますと、ガバメントクラウドを利用してそれぞれの業務を行う職員が、どこまでデータにアクセスできるんでしょうか。

○時澤政府参考人 ガバメントクラウド上でのデータへのアクセスでございますけれども、このデータのアクセス権限は、データを所管する行政機関がそれぞれを設定するということでございます。

当該データが格納されるクラウド上の領域におきましては、他のデータが格納される領域と論理的に分離することとしております。

このため、従前と同様に、データを所管する行政機関以外には当該データにはアクセスすることができないものでございます。

また、ガバメントクラウドの実装に当たりましては、最新かつ最高レベルのセキュリティーアクセス制御技術を持つ複数のクラウド環境を採用することといたしておりまして、分散管理や不正アクセス防止策は現行システムよりも高度になるものと見込んでいるものでございます。

○塩川委員 デジタル庁は、ガバメントクラウドの統括、監理を行い、国の情報システム予算の一括計上、予算配分を行うとしております。そうであれば、デジタル庁職員は、このガバメントクラウド上にある他省庁や自治体のデータにアクセスできるようなことになりはしないか。この点、いかがでしょうか。

○時澤政府参考人 先ほども御答弁申し上げましたように、データを所管する行政機関がそれぞれアクセス権限等を設定をいたしますので、デジタル庁の職員がそれを見るというようなことは不可能だというふうに考えております。

○塩川委員 データを所管する省庁にということですけれども、これは何か法的な担保という形のものというのはあるんでしょうか。

○時澤政府参考人 法的な担保というよりも、そのようなものを目指してということでございまして、例えば、政府によるクラウドセキュリティー評価というのがございます、ISMAP、これの評価、登録を受けたクラウドサービスを使うということとか、あと、所管の、国内とかというのもありますけれども、先ほど申し上げましたように、データをそれぞれ論理的に分離するということで、分散管理をするということで高い機密性を確保する、あるいは専用回線でセキュリティーを確保するというようなことを考えているところでございます。

法的という、法律によるものということでは、法律にはございません。

○塩川委員 そういう意味では、ガバメントクラウドという新しいものをつくる、そういった点については、法文上、ガバメントクラウドそのものを何らか規定するような形になっておりません。もちろん、つくり込みで、いろいろな形でやるんでしょうけれども、やはり、こうやってデジタル庁が大きな権限を持つときに、法的な根拠がない形でのガバメントクラウドの在り方というのは非常に懸念があるということを、不透明さがあるということを指摘しておきたいと思います。

もう一つ、マイナポータルの関係なんですが、政府が管理運営していますウェブサイトであるマイナポータルにおいて、本人が知らないところで行政が持っている自分の個人情報が外部で使われるんじゃないかという不安の声があるんですが、この点についてはどのように御説明をされているんでしょうか。

○冨安政府参考人 お答え申し上げます。

今委員おっしゃいました、マイナポータルで自分の情報が外部の民間事業者等に提供されるというような話かと思います。

マイナポータルにおきましては、御本人さんの意思によりまして、御本人さんの情報を民間事業者に提供できるというようなサービスを提供しております。マイナポータルは、ウェブ画面を通じて国民に各種のサービスを提供するだけでなく、順次、APIを開発、提供することによりまして、民間事業者や行政機関など様々なウェブサービス提供者と接続しサービスを提供するという意味で、利便性の向上に努めているところでございます。

ただ、今申し上げましたとおり、あくまでも自分の情報を自分の意思により提供するということになっております。

○塩川委員 自分の意思ということで、本人確認や本人同意、その上で利用するという話だと思います。

政府は、マイナポータルでの情報連携を強化しております。平井大臣も、今日もマイナポータルのプッシュ化、プッシュ型サービスという話もされておられました。プッシュ型サービスという場合については、そのプッシュする側が個人データを持っているから求められるであろうサービスを提供することができるということになります。

そうしますと、マイナポータルはまだ入口ですから、その先に道がつながっているという格好でしょうけれども、マイナポータルを通じて、本人だけでなく、行政とか事業者はどこまでデータにアクセスできるのか、その辺はどういうふうになっているんでしょうか。

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。

APIをマイナポータルは民間事業者に提供するわけでございますけれども、その適正を図るために、利用に関する規則及び利用規約を定めて、民間事業者の利用要件や手続を定めるとともに、システム上の安全管理処置を厳格に講じているところでございます。

また、自己情報を提供するAPIの利用に当たりましては、民間事業者の利用要件や手続として、ただいま、どこまでの情報ということがございましたけれども、あらかじめ、利用目的、利用する自己情報についても審査いたしまして、目的に照らしまして必要な自己情報のみを提供するというふうにさせていただいているところでございます。

○塩川委員 目的外の利用はできないという話ですけれども、そもそも、このマイナポータルがどのようなサービスができるのか。これ以上はできないとか、こういったものを何らか定めているような法的な根拠はあるんですか。

○平井国務大臣 先ほども答弁にあったとおり、順次APIを開発、提供することによって、民間事業者や行政機関などいろいろなウェブサービス提供者と接続してそのサービスを提供していくということなので、将来どこまで広がるかということは、国民が利便性を感じるというようなものに関してはこれはどんどん広がっていくんだろうというふうに思います。

ただ、このAPIによる個人情報の提供は、行政機関から本人に提供された自己の情報を自己の意思によって民間事業者に提供するものであって、個人情報保護法やマイナンバー法に提供の根拠となる具体の規定があるわけではないんですが、APIの民間事業者等への提供については、利用に関する規則及び利用規約を定めて、システム上の安全管理処置は非常に厳格に講じようというふうに思っています。

そういうことで、あくまでも、先ほどのプッシュ型の話にしても、本人が望む場合ということですから、そういう意味で、あくまでも自分の同意に基づいて広がっていくものだと考えております。

○塩川委員 本人が望む、本人同意ということが前提だという話ですけれども、この後LINEの話もしますが、本人同意というのもいかなるものかという点は改めて問われるところだろうと思っております。

政府のサービスでありながら、この法的根拠が示されない。個人情報を扱うサービスでありながら、マイナポータルは個人情報保護法の規制の対象にはならないですよね。

○冨安政府参考人 マイナポータルも行政機関、内閣府でございますので、行政機関個人情報保護法の対象になります。

○塩川委員 個人情報保護法の対象になる。(平井国務大臣「なります」と呼ぶ)はい、分かりました。

そういったことも踏まえて、この制度設計の在り方そのものをしっかり見ていかなければならない、国民の不安、そういうようなことがあってはならないということを申し上げておきます。

そこで、LINEの問題です。

国内の月間利用者八千六百万人という無料通信アプリLINEの利用者の個人情報に中国の関連会社からアクセスできる状態になっていたという点で、極めて重大な問題であります。このLINEの問題について政府としてどうしていくのか、大臣から一言と、個人情報保護委員会の事務局から説明を求めたいと思います。

○平井国務大臣 個人情報保護上、外国の第三者への個人データの提供に当たっては、本人の同意を取得するか、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認することが求められています。また、個人データの取扱いを別の事業者に委託又は再委託する場合には、委託元において、当該委託先等における個人データの安全管理について監督を行うことが求められています。

本件については、個人情報保護委員会において、個人情報保護法の規律の遵守状況を含めて、事実関係の詳細について、Zホールディングス社及びLINE社に説明を求めていることを私も承知しております。

ですから、国民からの関心も非常に高い、そして多くの方々が使っているということでございますので、個人情報保護委員会において迅速に対応してもらいたいと考えています。

○福浦政府参考人 私どもといたしましては、個人情報保護法上の規律の遵守状況を含めまして、事実関係の詳細につきまして把握すべく、Zホールディングス社及びLINE社に説明を現在求めているところでございます。その規律がちゃんと守られているかどうかという点をチェックポイントとして、今後チェックしてまいりたいと考えています。

○塩川委員 外国の第三者へのデータ提供の本人同意の問題、そして委託の問題、しっかりと明らかにしていくことを求めたいと思います。

それで、本人同意の点で、LINEの利用規約を見てみますと、その中にLINEプライバシーポリシーというのがあって、それを開けるとずっと書いてあるわけですけれども、「お客様から同意を得た場合」、「お客様のお住まいの国や地域と同等のデータ保護法制を持たない第三国にパーソナルデータを移転することがあります。」と書いてあります。しかし、そこだけでチェックするというわけではないわけですよね。全体で認めるかどうか。つまり、サービスを利用しようと思ったら、全体を丸、同意という形にしなければならない。

こういう一まとめで本人同意を求めるやり方で本当にプライバシーが守れるのかと思うんですが、その点、どうでしょうか。

○福浦政府参考人 個人情報取扱事業者が本人の同意を取得する場合には、事業の性質及び個人データの取扱状況に応じまして、「本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。」という旨を私どものガイドラインで示してございます。

私ども委員会としましては、本人が同意するに当たりまして適切な判断ができるように、今後とも、今申し上げたようなガイドラインの考え方を示していくとともに、不適切な事案に対しましては必要な監督を行ってまいりたいと考えてございます。

○塩川委員 大臣に伺いますが、大臣も、LINEはインフラだということもおっしゃっておられました。公共財という性格もあるんだということになりますと、それなりにプラットフォーマー側は非常に強い立場がありますから、個別の選択肢を示さないで一まとめで利用者に同意を強いる、こういうやり方がやはり不正常な事態につながっているんじゃないか、その点についてはどのようにお考えですか。

○平井国務大臣 プラットフォーマーというのはこれからすごい競争環境の中に置かれると思います。今回、Zホールディングス社が個情委の方に自らそういう状況を報告に行ったというのも、やはり、今後、LINEであるとか、今度新しいZホールディングスがやる、プラットフォーマーとしての信用がなくなるということを一番恐れたから報告に行ったのではないかと推察しています。

ですから、多くの国民の皆さんがそれを信頼しなくなった途端に事業モデルとしては成り立たない時代というふうに考えているので、そこは各社、やはり競いながら、そういう国民からの信頼をいかにかち得るかということで、そこのところもやはり競争になっていくんだろうというふうに思いますし、あとは、個人情報保護委員会が適切にそういうものを監視していくということが非常に重要なのではないかと思います。

○塩川委員 個人情報の利用者、管理者の方にきちっと縛りをかけるというのを緩めてきているのが、この間の個人情報保護法制でした。そういったときに、やはり、そうではなくて、個人情報保護、プライバシーの権利、自己情報コントロール権、ここをしっかりと強化することこそ今必要なんじゃないか。そういう点で、サービス提供者の都合が優先をされて本人同意が形式的なものとなっている、こういう現状こそ見直すときだと思います。

個人情報保護の立場で本人同意の在り方を見直す必要があるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○福浦政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、本人同意につきましては、その在り方についてガイドラインでお示しをいたしております。当委員会としましては、本人同意が適切な判断の下で行われますように、今後とも、ガイドラインの考え方を示しますとともに、不適切な事案に対しましては必要な監督を行ってまいります。

○塩川委員 そのガイドラインが不十分なんじゃないかということです。データ主体の権利保護というのは国際標準となっていて、自己情報コントロール権というのはプライバシー権の中核だという話、昨日の山田参考人の話も伺って、なるほどと理解を深めたところであります。こういう立場での対応こそ求められている。

あわせて、昨日の参考人質疑で山田参考人も指摘しておりましたが、データの集積が進み、利活用が進めば、システムが大きくなり、業務委託も拡大をし、重層下請構造にもなります。LINEの一端もそういうところに表れていると思います。これは、やはり漏えいの危険も高まり、保護義務の徹底が困難になる、こういう重層下請構造の実態というのはそういうものを生じさせるものではありませんか。

○平井国務大臣 さっきの、結局、下請構造とかそういうものもやはりオープンにしていくというのが非常に重要なこともあって、そういうことをやはりトータルで消費者というものは判断していくんだろうというふうに思います。

ですから、使ってもらえるためには、やはりそのトラストをいかに国民の中で醸成していくかということですから、そういうことも含めて、各企業が法律に従い、またいろいろな規則に従いながら、また更に国民の納得を得られるようなやり方をやるということだと考えています。

○塩川委員 重層下請の話は民間だけの話じゃありません。国の情報システムでも起こっている問題でもあります。この間のCOCOAのアプリの開発の再委託もありましたし、日本年金機構のデータ入力業務の再委託の問題や、持続化給付金では、事業の再委託、丸投げという形での、これは在り方そのものの問題でもありますけれども。

このような、やはり大きなこういう情報管理をする、大きな集中管理のシステムを更に大きくすると、こういった保護義務の徹底が困難になるというのは、まさに国の情報システムでこそ問われているんじゃないでしょうか。この点はどうですか。

○平井国務大臣 システムをより、大きさだけじゃなくて、いろいろなことを実現しようとすると、そういう、それぞれやはり得意分野を持っているいろいろなエンジニアを集めて、一つの新しい価値をつくるということになっていくんだろうと思います。

そこで、やはり一番重要なのは、そういうプロジェクトをマネジメントしていく体制、そして、それをきっちりとつくっていくということにお金が今後、コストもかかっていくんだろうというふうに思います。

ですから、たくさんの下請を使うということが悪いわけではなくて、それをきっちりと説明責任を持ってマネジメントできる、その体制をこれからやはり企業には求めていかなければならないと考えます。

○塩川委員 企業への説明責任はそれはそれで重要ですけれども、そのシステムの在り方の問題、重層下請構造を必然的に生じさせるような今のデータの集中のシステムの問題についてこそ、方向を示す必要があるんじゃないかと思うんですが。

○平井国務大臣 それは、システムのアーキテクチャーの問題と、その下請の問題とはちょっとレイヤーが違う話かなというふうには思うんですけれども。

やはり、誰から見ても納得できるような形の、説明が得られるような開発体制をつくった上で、システム自体がどんどんどんどん下請に行くわけではないわけで、一つのシステムをつくり上げる過程でそういうことになるわけですから、そこら辺りは、先ほども申し上げましたけれども、全体のマネジメントと説明責任というものが更に強化されるべきだと思います。

○塩川委員 行政の情報公開、透明性の確保、これがやはり国民の信頼をつくっていく一番の土台だ、こういうことの取組の仕組みづくり、これこそ行うべきではないかということを指摘しておきます。

それで、山田参考人のお話で、個人情報保護法の歴史を振り返っての説明がありました。第一世代である一九八〇年代のコンピューター上の行政機関保有情報に関する個人情報保護法。第二世代である二〇〇〇年代の個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人個人情報保護法。そして、第三世代の、二〇一五年、それから二〇二〇年、昨年もあると思いますが、改正個人情報保護法というのは、実際上はビッグデータ活用法と指摘をしておられました。

第四世代である今回の改正案は、一元化、自治体の上乗せ、横出し規制、オープンデータを押しつけるなど、まさにフルスペックで、利活用がしやすい個人情報保護法に変わる、こういう指摘をどう受け止めておられますか。

○平井国務大臣 改正後の個人情報保護法第一条は、改正前と同様に、法の目的について、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを規定しています。

個人情報の有用性に配慮しつつというのは、要するに、情報を使わないことによる不利益というものもあるんだろうということだと思います。

そして、今回、個人情報保護法の主たる目的が個人の権利利益の保護にあることを明示した上で、個人情報の有用性への配慮もこの主たる目的に付随するものであるという趣旨を示すものであるというふうに思います。

この法律の目的に従いまして、個人情報保護とデータ利活用とのバランスの取れた社会全体のデジタル化が望ましいと考えております。

○塩川委員 データ利活用と個人情報保護のバランス、両立というお話でしたけれども、率直に言って、このLINEの事件も、この個人情報保護法がデータの利活用に大きく傾いていく、そういう法律になってきたがゆえに生じた問題なんじゃないのか。

こういう認識が求められているんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

○平井国務大臣 私はそのようには思っていなくて、やはり国民が求めているサービスを提供する事業者が、こういうデジタル化で世の中が急速に変わっているところ、新しい価値を創造しながら提供してきたということで、個人情報というものを保護を緩めたからそういう事業者が出てきたというのは、アメリカとかヨーロッパのことを考えてみてもちょっと当たらないのではないかと思います。

○塩川委員 やはり、自己情報コントロール権、プライバシーの権利、これをしっかりと拡充をしていく、そういう方向こそ求められている。データ利活用を個人情報保護に優先してきた政策の転換こそ必要だと思います。

個人情報保護委員会の在り方も問われていると思います。

この間、経産省が進めてきた生産性向上特措法に規制のサンドボックスというのがありまして、一連の規制緩和措置、規制緩和の穴を空ける、こういうスキームをつくってきたんですけれども、このサンドボックスを活用した革新的データ産業活用計画の認定において、活用するデータの中に個人情報が含まれる場合には、あらかじめ個人情報保護委員会と事前協議をすることになっております。これにより、個人情報の利用に歯止めがかかっていると説明してきましたが、しかし、個人情報保護委員会との協議を行った五十七の案件について、全て個人情報委員会が了承すると。

個人情報保護委員会で審査したというのは最初の方だけで、その後は事務局で処理をする。これは余りにも、個人情報の取扱いとして保護と言えるのかということが問われると思うんですが、個人情報保護委員会、どうでしょうか。

○福浦政府参考人 当委員会では、生産性向上特別措置法に基づく革新的データ産業活用計画の認定につきまして、当該計画で用いられたデータに個人情報が含まれる場合であって、政令で定める場合には、主務大臣から協議を受けるということとされております。これまで受けた協議に対しまして、当委員会において申請書を確認の上、個人情報保護法等を遵守の上実施されたい旨を回答をいたしております。

本件につきましては、個人情報保護委員会行政文書取扱規程によりまして、本来、事務局長の専決事項とされておりますが、新たな制度を適切に運用する観点から、案件ごとに委員会で審議することとして運用開始をいたしました。

その運用開始後、実際に協議を受けた案件について検討いたしたところ、個人情報保護法の観点から、実質的な法的な確認を要するというような案件ではなかったということから、以後、同種の案件について協議を受けた場合は、原則どおり事務局長の専決事項として処理することといたしたところでございます。

○塩川委員 個人情報保護委員会の中で議論したものも、そのやり取りが出てこないのでさっぱり分からないんですよ。

事務局長にお任せですと、こういうやり方というのは、このサンドボックスという規制緩和についてのまさにチェック機能として個人情報保護委員会が期待されていたのに、その役割を果たしていないのではないのか。こういった案件の了承の後に、実際にどうなったかのフォローアップも定められていないという点も重大だということを指摘をして、質問を終わります。

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の解除にあたって政府から事前報告を受け、質疑を行いました。

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の解除にあたって政府から事前報告を受け、質疑を行いました。

解除の理由に菅義偉首相が病床使用率の低下などをあげたのに対し、私は全国の新規感染者数は横ばいや微増が続き、東京では17日に400人を超えるなど増加の動きだと指摘。リバウンド(感染再拡大)の危惧がある。病床使用率が再増加するのではないかと迫りました。

菅首相は「再拡大が起こらないよう検査の徹底など総合的な対策を講じる」と述べました。

私は、医療提供体制のひっ迫が懸念されるのに、政府は発熱患者の診療や検査をする診療検査医療機関への補助金を3月末で打ち切ると批判。医療提供体制の拡充をと強調しました。

東京五輪・パラリンピック実施について、コロナ患者の治療やワクチン接種に尽力する医療従事者に、さらなる負担増を強いるのではないかとして、コロナ対策に全力を挙げるとき。五輪の中止も含めて検討せよと求めました。

菅首相は「IOCのバッハ会長と必ず実施すると合意している」と開催ありきの姿勢を示しました。

「議事録」

<第204通常国会 2021年3月18日 議院運営委員会 18号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

医療提供体制に関連して、菅総理にお尋ねします。

総理は、昨日の記者会見で、緊急事態宣言解除の理由について、感染者や病床使用率の数字が解除の方向に入っていると述べておりました。しかし、全国の新規感染者数は、三月上旬以降、横ばいから微増が続き、東京都では、今日も三百二十三人、七日間平均で前の週よりも増えるなど、増加の動きが見られます。

リバウンド、感染再拡大の危惧があります。新規感染者が増えれば、入院患者、重症者の方が増えます。今後、病床使用率が再増加するのではありませんか。

○菅内閣総理大臣 まず、緊急事態宣言の解除の基準についてです。

これは、コロナ対策本部の中で、基本的対処方針に書かれていまして、感染状況や医療提供体制、公衆衛生体制の逼迫状況などを踏まえて、総合的に判断をすることになっております。

飲食を中心としためり張りの対策を講じた結果として、一都三県の新規感染者数は、一月七日の宣言時の四千二百七十七人から、昨日は七百二十五人まで、八割以上現実的に減少していることも事実です。

また、東京では、解除の目安である新規感染者数五百人、病床使用率五〇%を下回っており、昨日の時点では、それぞれ、四百九人、病床使用率は二五%になっています。さらに、二週間前に病床の逼迫が続いていた千葉県においても病床使用率は四〇%以下になっており、今回の解除について、こうした客観的な数値に基づき、専門家の御意見も踏まえながら判断をしたものであります。

また、今回の緊急事態の解除の際には、感染の再拡大が起こらないよう、検査の徹底など、総合的な対策を講じることにしております。

さらに、各都道府県で、今回のような感染の急拡大に対応できるように準備を進めており、コロナ病床、後方支援医療機関、宿泊療養施設などが役割分担して、感染者を効果的に療養できる体制を構築してまいりたいと思います。

残余については、担当大臣から答えさせます。

○塩川委員 医療提供体制の逼迫状況、今後、やはり懸念はされます。そういう中で、診療・検査医療機関への外来診療・検査体制確保事業の補助金などがこの三月末で打ち切られるという問題もある。こういうことはきっぱりやめて、しっかりとした医療提供体制の拡充に努めるべきだ、こういうことを強く求めるとともに、三月の二十五日に聖火リレーがスタートをします。

政府は、オリンピック・パラリンピックの準備を進めております。しかし、オリンピック・パラリンピックの実施というのは、感染の再拡大や変異株の影響の拡大が懸念をされて、コロナ感染症の治療、ワクチン接種に尽力をしている医療機関、医療従事者に更なる負担増を強いることになりはしないのか。

総理に、是非、このコロナ対策に全力を挙げるべきときだということを申し上げたい。オリンピック・パラリンピックの中止を含めて、開催の是非について、東京都、組織委員会、IOCなどと協議、検討すべきではありませんか。

○菅内閣総理大臣 まず、新型コロナウイルスの克服に全力を尽くします。

IOCバッハ会長とは、昨年から、東京五輪を必ず実現することで一致しており、今月三日には、IOC、IPC、組織委員会、東京都及び国による五者協議において、引き続き東京大会の成功に向けて緊密に連携していくことを確認いたしております。

安全、安心な大会を実現するためには感染対策が極めて重要であり、地域医療に支障を生じさせずに大会において必要な医療体制を確保できるよう、関係者と丁寧に調整を進めているところであります。

引き続き、東京都、大会組織委員会、IOC等と緊密に連携して準備をしっかりと進めていきたいというふうに思います。

医療機関の質問については、担当大臣から答えさせます。

○塩川委員 地域医療に支障が生じないようにとおっしゃるんですが、感染の再拡大、変異株の影響の拡大が懸念をされるというときに、医療機関、医療従事者に更なる負担増を強いることになるんじゃないのか、そこの点を是非お聞きしたいんですが。

○西村国務大臣 まず、御指摘がありました補助金についてでありますけれども、これは、インフルエンザとの同時流行に備える、対応する補助金でありますので、これにつきましては今年度末で終了することとしておりますが、他方で、医療機関には、引き続き、来年度以降も、コロナ患者への外来診療あるいは検査に対応していただくことを考えておりますので、三次補正で手当てしております支援、あるいは診療報酬上の加算によって必要な支援を行っていきたいというふうに考えております。

医療機関の負荷などをしっかりと見ながら、私ども、必要な支援をしっかりと行っていきたいというふうに考えております。

○菅内閣総理大臣 オリンピック・パラリンピック大会を、安全、安心な大会を実現するためには感染対策が極めて重要ということで、克服に全力を尽くします。

さらに、その上で、地域医療に支障を生じさせずに大会において必要な医療体制を確保できるよう、関係者と丁寧に調整を進めているところであります。

○塩川委員 時間が参りましたので、終わります。

デジタル関連5法案の参考人質疑が行われ、大学教授ら4人が意見を陳述しました。

専修大学の山田健太教授は、法案では個人情報の保護よりも利用が優先されていると指摘。情報を集中する方向に強める内容も含まれており、漏えいの危険性も増しかねないと述べました。

三宅弘弁護士も法案にはプライバシーや個人情報保護の点で危険があると強調。個人情報保護制度が自治体も含めて原則一本化されるが、先進的な自治体の保護体制のレベルダウンや自治体の条例制定権への制約になりかねないと指摘しました。

私は、わが国の個人情報保護法制について尋ねた。

山田教授は、個人情報保護法は現在第3世代ともいうべきもので、2015年の改正においていわば「ビックデータ活用法」へと大きく性格を変えられてきた。今回の法案は、第4世代で、「フルスペックで利活用できる」法制へと変えられようとしていると指摘。

背景には、経済界の要求があり、IT企業の利権についても言及。損をするのは住民と自治体だと述べました。

背景には、経済界の要求があり、IT企業の利権についても言及。損をするのは住民と自治体だと述べました。

行政手続きのデジタル化に関しては「対面とデジタルの両方を行う法設計をしていくことでデメリットを埋めていく形にしていただきたい」と話しました。

私の質問に、三宅氏は、日本では行政機関の個人情報の取り扱い方をチェックする体制が欧州と比べても弱いことを説明し強化を提案。

自治体の個人情報保護条例の一元化の問題についても「保護をきめ細かくしようとするなら共通ルールプラス自治体の上乗せを十分図っていけるようにすべきだ」と述べました。

「議事録」

<第204通常国会 2021年3月18日 内閣委員会 10号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

四人の参考人の皆様には、貴重な御意見を賜り、本当にありがとうございます。

それでは、まず松尾参考人と石井参考人にお尋ねいたします。

この間、個人情報をめぐる様々な問題が起こっております。リクナビ問題は、学生たちの就職活動、個人情報のスコアリングやプロファイリングによって、人生に不利益をもたらす影響を与えてしまった可能性というのは否定のしようがありません。また、今のLINEの問題は、本人同意がないままに第三者に情報提供が行われる、本人同意があろうとなかろうと、トーク内容を勝手に閲覧できる状況はプライバシーの侵害と言わざるを得ません。

このような、個人の権利を守るための規制というのが改めて求められているのではないのか。この点について、お二方から御意見をお伺いしたいと思います。

○松尾参考人 御質問ありがとうございます。

個人情報の管理を各企業がきっちりしないといけないというのはそのとおりかと思いますが、私は、逆に、産業の立場から、産業競争力を強化するという立場からお話をさせていただきますと、やはりAIの活用、それからデジタルの活用において、スピード感を持ってやっていくということも重要ですし、その思想として、リーンであるとかアジャイルであるとか、そういう形で、やってみて駄目だったらすぐに修正していくということを繰り返すことによってよくしていくというのがもう文化になっております。

グーグル、フェイスブックを始め、そういった形でいいサービスを提供しておりまして、そういう観点からしますと、そういう問題が出たときにはやはり速やかに対処をして、ただ、それによって大きなレピュテーションのリスクを負わないように、また慎重になり過ぎてイノベーションが起こらなくなるということがないように、そういう側面も十分に考慮すべきではないかなというふうに感じております。

以上です。

○石井参考人 御質問いただき、ありがとうございます。

リクナビの事件もLINEの事件も、どちらも民間事業者に関する事案になっておりますけれども、リクナビに関しましては、令和二年の改正で、個人関連情報に関する規律ですとか、あとは不適正な利用を制限すること、それから罰則の強化など、必要な手当ては令和二年改正の方でなされてきているという面はあろうかと思います。

LINEの方は、説明義務ですとか、同意の範囲の問題ですとか、安全管理措置ですとか、様々な問題があろうかと思いますけれども、現行の個人情報保護法制に基づいて対応できるものであるというように考えておりますし、何か新しい事案が生じて、それが個人情報保護法で対応できないとなったときに、今度は新たな規律を考えるということになろうかと思いますので、法の作り方としてはそういうことになろうかと思います。

今回の個人情報保護法の改正は、あくまで官民一体のルールをつくるということについて、個人情報保護委員会が監督権限を包括的に行使できるようになるというところが主眼になっておりますので、その点について適切であるということを改めて強調しておきたいと思います。

以上です。

○塩川委員 ありがとうございます。

三宅参考人にお尋ねをいたします。

今のように、民間部門での個人情報保護の問題についての様々な懸念というのは率直に言ってあるところであります。今回、官民一体のルール、個人情報保護法でつくる、そういう際に、この間の政府の対応というのが、個人情報保護とデータの利活用の両立と言いますけれども、実際にはデータの利活用が優先されるような状況になっているのではないのか。そういう点で、個人情報保護がないがしろにされているのではないのか。

この間、保護法制に関わってこられた三宅参考人として、どのように受け止めておられるのか、お聞かせください。

○三宅参考人 私は、先ほど申しましたように、行政機関法の制定のほか、民間部門の個人情報保護法制の制定の際にも個人情報保護法制定の検討部会の委員を務めたりしましたし、政府・与党社会保障改革検討本部の個人情報検討チームも行いましたが、民間法の方でどこまで進んでいるのかというお話をしますと、認定個人情報保護団体というものも従前の個人情報保護法の方にございまして、私はクレジット協会の個人情報保護推進委員会の委員というのも務めておりますが、クレジット業者が、登録業者が個人情報の利活用ということで濫用した場合には、直ちに調査に行って、それを所管の官庁に上げ、個人情報保護委員会に報告するということで、機能的にはかなり進んでいて、ただ、時々、認定個人情報保護団体がフォローできていないところを役所が率先して調査したりするのも経験しておりまして、民間部門についてはかなりできてきているのではないかなと思っております。

やはり、公的部門の方が、先ほど、個別の条文の比較で、勧告権限にとどまっているというところがありましたが、これが欧州の場合は、行政機関もきっちりチェックをして個人情報の保護をやった上で、民間部門で一般データ保護規則等のようなもので、行政機関プラス民間部門の保護ということができているところですが、まだ日本は縦割り行政の影響下で、個人情報保護委員会の権限がやはり弱かった、全くなかったところを、今回、統一法にして権限を強化しましょうという方向性はいいとは思うんですけれども、まだまだ民間部門と同レベルの法体系になっていないところをどう詰めていくのかということが、これは、日本の法制の在り方とともに、特に欧州から見たときに、これで十分なものと言われるのかどうか、この辺りも特に注意していかないといけないところではないかと考えております。

もうちょっと役所に対しても立入調査等がやはりできるように、先ほど申しましたが、そういうことを国会の審議で十分言質を取っていただくことが必要ではないか。できたらやはり条文改正まで本当は行きたいところだと考えておりますので、その辺、十分な審議をお願いしたいと思っております。

○塩川委員 ありがとうございます。

重ねて三宅参考人に伺います。

冒頭の意見陳述でもお話がありました自治体の個人情報保護制度のことですけれども、自治体の個人情報保護も含め、ルールの一本化が原則とされる今回の法改正で、条例を定めた際には個人情報保護委員会に届け出なければならない。条例制定権への大きな制約となるのではないのかというお話がありました。

そういう点でも、自治体における個人情報保護条例、先進的な事例などもあるかと思いますけれども、そういうことについて御紹介いただければと思いますし、今回の法改正で、自治体の取組において、住民の要望も踏まえた条例制定権の制約、懸念される点についてお聞かせいただけないでしょうか。

○三宅参考人 自治体の条例は、歴史的に言えば、国の個人情報保護法よりも早めに、一九八〇年代から法整備が進みましたから、やはり分散管理で自治体が個別に積極的にやりましょうということになったわけで、二〇〇三年の個人情報保護法ができたときに、全国全ての自治体で個人情報保護条例を作るということになりました。

ただ、それぞれ一律のものでございませんので、足並みが乱れたりしたことはございますが、これを集中管理しようとすると、その足並みの乱れが気になるというのが今回の法律の統一ルールの制定だと思います。

ただ、毎年、私、個人情報保護についての全ての自治体の答申例を分析しておりますが、一つ一つの自治体の審議会では、こういうセンシティブ情報を集めましょうかというときには、個人情報保護審議会で、これはここの自治体でも集めましょう、オーケーということでやって集めるので、やはり自治体の住民にとってはとても安心感があるんですね。

その安心感が、先ほど石井委員からもありましたが、数か月に一回の審議会でしかそれはしないと、もうこの利活用のスピード感のところに対応できないというお話があったんですけれども、そうであれば、自治体の審議会はそれぞれちゃんと今までどおり残して、しかし、国の個人情報保護委員会から、こういうことをやってくださいと言ったら、スピード感を持ってそれに対応できて、自治体ごとの上乗せ条例の部分もできるような、そういう対応を、個人情報保護委員会と自治体の個人情報保護行政、やはり、自治体に極めてセンシティブな情報がたくさんありますので、そこの保護というところをきめ細かにしようと思うと、共通ルールプラス自治体の上乗せを十分図っていけるように。

そのとき、届出のところで、これはちょっとやめてくださいよとかと個人情報保護委員会に言われて自治体が萎縮してしまうことになると、やはり条例制定権の侵害という問題が起きますので、これは運用で十分できるように、個人情報保護の上乗せの部分はきっちり自治体の条例で確保できるような法運用になるように、ここのところは、許認可でなく届出制にしたというのは、微妙なバランスを取られたんだと思いますが、やはり運用が大事でございますので、そういうところを十分できるようなことをこの審議を通じて明らかにしていただく必要があると思いますので、議員の先生方の皆様のここについての着眼、質問、それできっちり国会の議事録に残していただくという方向づけがとても大事なので、そういう意味でも、特に慎重に審議をしていただきたいところだろうと思っております。

○塩川委員 ありがとうございます。

それでは、山田参考人にお尋ねをいたします。

この間、個人情報の利活用がどんどん進められる、その際に、安倍政権時代以降から様々な規制緩和措置もあったと思います。これがどのようなものなのか、また、こういった利活用を進める人、利用する人というのは、どういった人たちなのか、何をしたいのか。このことについての御説明をいただけないでしょうか。

○山田参考人 お答えいたします。

第一点につきましては、現在のは個人情報保護法と言っておりますけれども、今の個人情報保護法は第三世代なんですね。

最初の世代は、一九八八年だったと思いますが、コンピューター上の行政機関保有情報に関する保護法ができ上がりました。第二世代の個人情報保護法が、今私たちが何となく言っている個人情報保護法の大本でありまして、二〇〇〇年代に入ってからでき上がったものでして、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法、それから、その姉妹法であります独立法人の個人情報保護法であります。そして第三世代が、二〇一五年に改正されました改正個人情報保護法です。何かといいますと、これによって、これは実際上はビッグデータ活用法になっているということで、大きく性格が変わったわけであります。

さらに、今回の改正によって一元化される個人情報保護法によって、まさに第四世代、いわゆるフルスペックで、利活用がしやすい形での個人情報保護法に変わるというところが大きなポイントでして、まさにそれは、大きな流れとしましては、規制緩和というふうに言っていいのかどうか分かりませんが、いわゆる個人の権利化、強化ではなくて、より利活用のための法案になりつつあるということが言えると思います。

二つ目の質問に対するお答えでありますけれども、これはなかなか難しい面がありますが、はっきり分かるのは二つ。経済界の求めというものがあろうかと思います。

それは、経済界が、経団連ほかがDX推進というものに邁進しておりまして、まさに、ITビジネスとしての、データビジネスとしての個人情報の利活用を非常に強く望んでいるということがありますし、あるいは、ビッグデータ利活用だけに限らずに、そもそも、この大きなシステム、とりわけ、まさに除染ビジネスにおけるスーパーゼネコンじゃありませんけれども、今回のコロナ禍において、ほとんど青天井の予算の中で、非常に大きな形で、IT企業が、いわゆる電算化、デジタル化に対して大きな興味を持っているということは間違いないかと思います。

それからもう一つ、この二つ目は推測が入りますけれども、やはり政府や警察の利便性があろうかと思います。

先ほど、三宅参考人から監視法案という言い方が出ておりましたけれども、捜査上、住民監視が一元化されて非常に容易になってしまう。あるいは、コロナ禍において、民間企業からの個人情報の提供も進んでいる。本来は時限措置というはずだったものが恒久化されつつあるということもあります。そういう中で、まさに例外の一般化というものが起きている。あるいは、今日一番最初にお話しした大原則と例外の逆転も起きてきてしまっている。そういう状況の中で、どうしても損をするのは、やはり住民である、あるいは、一番業務を負っている自治体が、膨大な事務、人手と労力によって非常に大きなデメリットを負っているということが言えるかなと思います。

以上です。

○塩川委員 最後に、個人情報の利活用で起こる弊害、問題点、そして、それに対して、これを防ぐための対策についての御意見をお聞かせいただけないでしょうか。

○木原委員長 山田参考人、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。

○山田参考人 はい。一言お答えいたします。

最後のページに、こぶというふうに言いましたけれども、まさに先ほど出たように、対面とデジタル署名のものを両方やるというのもいいかもしれません。まさにそういう形で、きちんと実際に、いわゆる、するっと抜けるんではなくて、きちんとしたこぶを作る、あるいは余白を作るという形で法設計をしていくということによって、まさにそのデメリットの部分を埋めていく形にしていただきたいというふうに思っております。

以上です。

○塩川委員 終わります。ありがとうございました。

デジタル関連5法案の質疑に立ち、デジタル化を生かすと共に、住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービスの拡充こそ必要だと強調しました。

デジタル関連5法案の質疑に立ち、デジタル化を生かすと共に、住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービスの拡充こそ必要だと強調しました。

平井卓也デジタル改革担当大臣は「人が人を助ける仕事は重要だ」と答えた。

私は、群馬県前橋市のマイタク制度(高齢者など移動が困難な人へのタクシー代補助)では、来年4月から紙の利用券が廃止され、マイナンバーカードでしか利用できなくなる実態を示し、マイナンバーカードを利用していない住民を排除し、利便性を後退させている、と批判。

続いて、相談窓口の重要性について、妊娠届けの受け付け時に独自の聞き取りをし、経済的困難やDV(配偶者等からの暴力)の早期発見・支援につなげている政令市の例などを挙げ、こうした重要な対面手続きの縮小・廃止につながるのではないか、とただしました。

内閣官房の時沢忠内閣審議官は、「相談業務をおろそかにする方向で考えているものではない」と述べました。

それに対し私は、基本法案は基本理念に行政運営の『簡素化』を掲げ、自治体に対し公共サービスのデジタル化施策の策定・実施を『責務』としている。2019年のデジタル手続法より踏み込んだ内容だ、と強調しました。

平井大臣は「無理やりデジタル化は考えていない」と答えるのみでした。

また、私は、個人情報保護について、整備法案で、自治体独自の条例や制度に縛りがかけられ、個人情報保護よりも、データの利活用を優先する仕組みになっていると告発しました。

平井氏が「地方自治体と意見交換しながら検討してきた」と正当化。

私は、個人情報保護を求める住民に応えた自治体独自の取り組みを掘り崩すものだと批判しました。

「議事録」

<第204通常国会 2021年3月17日 内閣委員会 9号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

デジタル関連法案について、二回目の質問を行います。

平井大臣にお尋ねをいたします。

本会議におきまして、私、行政サービスの向上のためには、迅速、簡便な手続としてデジタル化を生かすとともに、住民の多様で多面的な行政ニーズに応える対面サービスの拡充を図ることこそ、住民の選択肢を増やし、住民の利便性向上につながるのではないかと質問しましたが、菅総理は、デジタル化による業務効率化を図ることにより、真に必要な窓口業務等に職員を振り向けることで、住民の利便性を高めていくことが可能になると答弁しましたが、この、真に必要な窓口業務等に職員を振り向ける云々というのはどういうことなのか、御説明をいただけますか。

○平井国務大臣 デジタル改革の目的は、業務の効率化だけではなくて、国民生活の利便性の向上に資するものである必要があるというのは当然です。

総理の発言は、デジタル化で業務が効率化したことにより行政機関内で業務の負担が軽くなった職員に、よりサポートを要する方々への対応を担ってもらうことなどによって、行政サービスの質の向上につないでいきたいという趣旨であったと思います。

この話は、二十四時間スマートフォンで手続ができる人たちがある一定以上増えますと、窓口というのはその分だけやはり少し仕事は減っていくと思います。デジタル化が進めば進むほど、人が人を助ける仕組みというのは重要だと思っているんです。ですから、そういうところに人を回すことができる。これはエストニアでも、あそこまで進んでいても、そういうところは非常に重要なポイントというふうに思っていまして、その意味で、職員の皆さんを、マンツーマン、ハイタッチな行政サービスの方にリソースを移動できるのではないかという趣旨だと思います。

○塩川委員 人を助ける仕組みというのは重要だ、そういうのに対応できるような対面での窓口の業務というのも、その重要性というのを大臣としても強調されておられるわけです。

ただ、現実はどうなのかというのがありまして、例えば、窓口業務に関する具体の事例として、前橋市で行っていますマイタク制度の問題があります。移動困難者に対してタクシー運賃を補助するでまんど相乗りタクシー、マイタク制度というのがあります。二万人が登録をして、年間一万四千人が利用している。高齢者の方にとって本当に助かっております。

しかしながら、これまで紙の利用券とマイナンバーカード、二種類の利用方法がありましたが、今後、利用方法をマイナンバーカードに限定していくといいます。今年四月からマイタクの新規登録者はマイナンバーカード利用のみとなり、利用券での登録は不可となる。来年四月からはマイナンバーカードでの利用に限定されると。

マイナンバーカードの利用促進を理由に窓口の手続をなくすというのは住民の皆さんにとって利便性の後退になるんじゃないかと思うんですが、大臣、率直に、どのように受け止めておられますか。

○平井国務大臣 先ほど申し上げたとおり、今般のデジタル改革では、やはり人に優しいデジタル化ということですから、デジタルを押しつけたり、無理やりデジタル化というようなことは考えていません。国民の側からいきなり全てデジタル化をして、その結果、多くの人が利便性の低下を感じるようなことがあってはならぬというふうに考えておりまして、当面はデジタル手続と紙の手続を併用しながらも、デジタル化による利便性の向上を国民に実感していただきつつ、紙からデジタルへの転換を図っていくということだと思います。

同じような例でいいますと、例えば高速道路のETC等々も、最初は両方でしたけれども、今はもうほとんどETCになっている。しかし、どうしても現金だという人もいらっしゃることは事実です。そういうこともあるというふうに思います。

○塩川委員 高速道路も、ETCもありますけれども現金の窓口もある、そういうのが現状でありますから、両方あるということが利用者にとって利便性の向上になるという点で、大臣がおっしゃるように、デジタルを押しつけたりすることは考えていないということですが、しかし、率直なところ、前橋市の事例のように押しつけるようなことになっている。これも、総務省がICT地域活性化ポータル事業で前橋市に八百万円の運用支援を行っているという点では、国が支援する事業でこんなことが起こっているというのはいかがかと率直に言わざるを得ません。

それで、おととし、二〇一九年のデジタル手続法の審議の際に、平井大臣は、紙を一気になくすというようなことは現実には非常に難しいと言い、政府参考人は、この法律は、原則オンラインを義務づけてはいるが、紙をなくせとは一言も書いていないと答弁をしていました。

実際には、前橋市のように紙の手続をなくすという事態が起こっているのは、これはおかしいんじゃないでしょうか。

○時澤政府参考人 前橋市の事例は詳細に承知しているわけではございませんけれども、デジタル手続法の審議の際には、法律の趣旨として、デジタルの手続を進めていく、決して紙をなくすものではないというふうに答弁したのは確かでございまして、なるべくデジタル化が進むようにということで、国としても地方を支援していきたいというふうなことを考えていたところでございます。

○塩川委員 でも、現実にはそうなっているわけですから、大臣がおっしゃるようにデジタルを押しつけたりすることは考えていないということと違う事態が起こっているということは、現場の状況としてリアルに把握するということ、これは当然必要なことじゃないですか。

○平井国務大臣 私もその前橋市の事例というのをよく知りませんので、これからちゃんと話を聞こうと思いますが、なぜそういうことになったのかということ、恐らく何らかの理由があっての判断ではないかと想像いたしますが、いずれにしましても、私の方からも委員御指摘の案件に関してはヒアリングをしたい、そのように思います。

○塩川委員 もちろん、現場では、事務の効率化とかそういう観点は当然あるんでしょうけれども、それによって紙の手続をなくすという選択はないだろうということが問われているわけで、そうすると、二五%しかないマイナンバーカードの普及率を上げたいがためにこんなことをやっているんじゃないかとか、そういう疑念にも当然つながってくるわけで、是非現場の状況も把握をいただきたいということです。

それで、デジタルデバイドの話、基本法でも書かれております。第八条にあるこの規定は、率直に言って、デジタル社会形成の阻害要因となる格差の是正を図るというものであり、デジタル化を前提としているものです。

そうなりますと、国民への多様な行政サービスの提供を保障するのではなくて、国民にいわばデジタルに習熟せよと求めるようなものになりはしませんか。

○平井国務大臣 デジタル社会の形成は、デジタルの活用によって、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことを可能とすることで、多様な幸せを実現するために行うものであって、こういう趣旨を踏まえますと、個人がデジタル機器を利用しない生活様式や選択も当然尊重されるものと考えています。

また、基本法案において形成を目指すデジタル社会は、デジタルはあくまでも手段であって、「あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会」と規定しており、国民にデジタル化を迫るものではないんです。

同時に、基本法案においては、政府は、デジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるものとされていることを踏まえまして、政府としては、デジタル社会における活動に参画することによるメリット等について国民に分かりやすく説明するとともに、情報の取得及びその利用の機会を確保するための施策の推進を図ってまいりたい。

先ほどの紙の話にしても、紙をなくすのではなくて、最終的な結果として紙がなくなるというものは、いずれかの時代必ず来るだろうと私は思っています。

○塩川委員 しかし、現実に進んでいる点でいえば、デジタルに習熟せよと国民に迫るような仕組みとなっているという点も、この基本法との関係でも問われているところであります。

デジタル手続法のときには、自治体の行政手続のオンライン化については、オンラインの実施というのは努力義務でありました。しかし、基本法の第十四条では、自治体に対して公共サービスのデジタル化の施策の策定、実施を責務としております。

そうなりますと、自治体が住民にデジタル化を押しつける、こういうものになりはしないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。

○平井国務大臣 先ほどの話なんですけれども、国民の理解を深めているということは、デジタルに習熟せよと迫っているものでは基本的にはないですね。参画を迫るものではなく、情報の取得及び利用の機会を確保するための施策を推進を図っていくということだと思います。

その次の質問は、何でしたっけ。ごめんなさい、もう一度。

○木原委員長 では、事務方からお願いします。

○時澤政府参考人 十四条に規定しておりますのは、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。」というふうに規定しているものでございます。

○塩川委員 だから、自治体に対して公共サービスのデジタル化の施策の策定、実施を責務としているという点でいうと、デジタル手続法のときには、自治体の行政手続はオンライン実施が努力義務だった。それが、基本法第十四条では、デジタル化、これが責務となっているという点で、自治体が住民にデジタル化を押しつけるものになりはしないのかということです。

○木原委員長 内閣官房時澤内閣審議官、質問に的確に答えるようにしてください。

○時澤政府参考人 これは、責務を書いているということでございまして、具体的な義務づけをしているものではございません。

○塩川委員 デジタル手続法よりも踏み込んだ措置になっているんじゃないのかということですけれども、どうですか。

○時澤政府参考人 デジタル手続法は、具体的な措置に関して、努力義務ということで書いておりまして、今回は、基本的なデジタル社会の形成の責務ということで、場面というか、想定している状況が異なるというふうに理解をしておるところでございます。

○塩川委員 ですから、基本理念にのっとりデジタル社会の形成にとなりますと、これ自身が、重点計画などを踏まえて自治体の行うことというのに当然責務としてかかってくるとなれば、より踏み込んだ対応を行うことになるということじゃありませんか。

○時澤政府参考人 この点は、地方公共団体が重要な施策の担い手であるということを踏まえて、そういった責務を有するという規定にしているところでございます。

○塩川委員 デジタル手続法との関係についての説明がないままであります。この点、非常に踏み込んだ中身となっているという懸念は拭えないということを申し上げておきます。

それで、対面の行政手続の重要性について何点か指摘をしたいんですが、例えば妊娠届出の受付業務の話があります。母子保健法に基づいて、妊娠した方は市町村に妊娠の届出をすることとなっています。例えば大阪の堺市では、妊娠届出書に厚労省が定めている事項以外にも設問を設けて、出産する医療機関は決まっていますかとか、援助してくれる人がいますか、経済的な不安はありますかなど、答えられる範囲で聞き取りをしているそうです。この窓口での妊娠届出の手続が、妊産婦の方や乳幼児の状況を把握をして、経済的困難やDVなどの早期発見など、サポートをする機会となっています。

こういった重要な対面の行政手続、デジタル手続だけではこのような支援、できないですよね。

○時澤政府参考人 窓口での相談業務というのは非常に重要だと考えております。住民からの相談には丁寧に対応していく環境をつくることが大事だと考えておりますが、一方で、デジタル手続が進むことで必ずしも相談業務がおろそかになることではないというふうに考えていることでございまして、デジタル手続を進めながら、相談業務ということにも力を入れていくことが必要になってくるのではないかと考えております。

○塩川委員 窓口の相談業務は重要だ、デジタル化でそれがおろそかになるわけではないという話がありました。その点、本当にそうかというところを問うていかなければなりません。

ほかの事例でも、市町村の納税窓口の話などもあります。滞納されている方に対して納税を求めるような際にも、まずは、その生活実態を聞き取って、減免申請の手続の案内ですとか生活保護の紹介とか、その税、公共料金の滞納の実態も把握をして、やはり国保料をしっかり払うことによって、保険証の取上げがないような、そういう丁寧な対応なども行われている自治体の例も多く紹介されているところです。

このように、窓口での申請届出の受付業務は、住民が抱えている生活の悩みや相談事に応じる場となります。窓口での申請届出の受付業務と相談業務は一体の業務であります。デジタル手続のみとなれば、その相談業務が排除される懸念がある。

今、答弁があったように、デジタル化で窓口の相談業務がおろそかになるわけではないということですけれども、ただ、自治体に対応する総務省で、自治体のデジタル化の担当者の発言を例えば月刊「地方自治」といった雑誌などで拝見をすると、職員が介在しなくても完結するサービスを目指すとか、AIやマイナンバーカード等を活用した無人窓口も実現可能ではないかとか。

この間、国は、地方行政のデジタル化でデジタル手続を推進し、結果として、対面手続を縮小、廃止する、そういう方向につながっているんじゃないのか。その点については、国としてはどうお考えですか。

○時澤政府参考人 窓口の在り方につきましては、紙のみならず、例えば、電話、ビデオ会議、チャットなど、様々な方法が多面的に行われているというふうに理解をしています。

先ほど申し上げましたが、住民からの相談に丁寧に対応できる環境というのが必要でございます。そのためには、デジタルという手法もございますし、様々な手法もあるということで、先ほど申し上げましたように、デジタル手続を進めて、それで相談業務をおろそかにするという方向で考えているものではございません。

○塩川委員 そうなっていないじゃないかというのが前橋市の話にも当然なるわけです。

基本法の第九条は、国、自治体は、公共サービスにおける国民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化、効率化、透明性の向上のための環境整備を中心とした施策を行うものとするとあります。行政運営の簡素化、効率化、透明性の部分というのは、IT基本法にはなかった部分であります。今回の基本法は、デジタル化による行政運営の簡素化が優先をされて、利便性の向上はデジタル手続に特化をされて、対面窓口手続が後景に追いやられる、デジタル化を口実にした窓口手続の縮小、廃止というのは住民の利便性を後退させるだけだということを指摘せざるを得ません。

次に、自治体に係る個人情報保護条例について、一元化との関係で、何点か伺います。

今回、自治体の個人情報保護制度について全国的な共通ルールを法律で規定しておりますが、その理由は何でしょうか。

○時澤政府参考人 地方公共団体の個人情報保護制度につきましては、保護あるいはその利用の面からも、二千個問題という形でも取り上げられまして、それぞれ自治体ごとにばらばら、あるいは自治体で定めていないところもあるということがありました。

そういった観点から、統一を求めるという声もありましたので、今回、地方公共団体の声も聞きながら、このような法案を作成した次第でございます。

○塩川委員 社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータの利活用の両立に必要なルールを求めるという声があった、そういうことでよろしいですか。

○時澤政府参考人 その両方の面からの検討をしたところでございます。

○塩川委員 政府資料などを拝見しても、自治体ごとの個人情報保護条例の規定、運用の相違がデータ流通の支障となり得るということで、データ流通の障害を除くことが目的の一つになっている。

法律の範囲内で必要最小限の自治体独自の保護措置を条例で定めることができるとしております。この法改正後は、自治体独自の上乗せ、横出し規制が制約をされるということですね。

○時澤政府参考人 今回の法律案につきましては、地方公共団体が自ら保有します情報につきましては一般的な管理権を保有するということもございますので、地域の特性に配慮した要配慮個人情報の内容は自治体が条例で定めることができるというふうにしているところでございまして、全てが画一的な制度というふうになっているものではございません。

○塩川委員 ですから、上乗せ、横出しができるというのは、その今言った要配慮個人情報の話ですとか、審議会からの意見聴取手続の規定ですとか、非常に限定をされていて、それ以外のところは、基本、上乗せ、横出しは遠慮してくださいということですよね。

○時澤政府参考人 基本的には、条例で法律上のルールよりも保護の水準を弱めたりとか、そういったことは許されないということでございまして、地方公共団体の独自性というのは、先ほど申し上げました条例、要配慮個人情報、あるいは議員御指摘のとおり審議会等の、あるいは手数料とか、そういったものが条例で定めることができることになるものでございます。

○塩川委員 低いものを上げるといいますか、全体の水準を高めるというのは、それはもっともなところですけれども、さらに、上乗せや範囲を広げる横出しということについて、自治体独自の要望というのは当然あるわけですから、それをできるのはごくごく限定するということになれば、これは自治体の独自の役割、地方自治に対して口を挟むものになるということも指摘せざるを得ません。

それから、自治体が、匿名加工情報、こういうオープンデータを行わないということは認められるんでしょうか。

○時澤政府参考人 今回の改正案につきましては、匿名加工情報につきましては、都道府県と指定都市についてはこれはやっていただく、それ以外のところにつきましては、義務ではなく任意で提案募集を実施していただきたいというふうな制度設計になっております。

○塩川委員 都道府県、政令指定都市については国と同じ規律を適用するということで、それ以外についても、国の重点計画の下でデータの利活用を推進するという立場の下に置かれる市区町村等といった場合に、基本は国が求める方向での対応、オープンデータ化ということを強いられることになる。

それから、あと、個人情報保護委員会は自治体にどのような関与を行えるんでしょうか。個人情報保護委員会の自治体への関与はどうなるのかについて、お示しください。

○時澤政府参考人 改正後の個人情報保護法におきましては、個人情報保護委員会は、法律の円滑な運用を確保するため、必要がある場合には、地方公共団体を含む行政機関等に対しまして、資料の提出等を求める権限や、指導、助言、勧告を行う権限を有することになります。

また、地方公共団体が、改正後の個人情報保護法の規定に基づきまして個人情報の保護に関する条例を定めたときには、個人情報保護委員会に届け出なければならないこととしております。

○塩川委員 個人情報保護委員会は、自治体に対して指導、助言、勧告などの権限や、条例で独自の保護措置を定めたときは、その旨、その内容を個人情報保護委員会に届出をするという意味で、自治体に対して強く関与するという仕組みになってまいります。

そこで、大臣にお尋ねいたします。

こういった仕組みの中で、自治体が独自に作ってきたこの個人情報保護条例、自治体の個人情報保護の制度について、より住民の要望にも応えたような上乗せ、横出し措置をやるような場合に、今回の法案では、逆に自治体の独自の取組を縛るものになるのではないのか。結果として、個人情報保護よりもデータの利活用を優先する仕組みとなっているのではないのか。この点についてお答えください。

○平井国務大臣 長年言われていた二千個問題というのは、やはり顕在化していたと思います。いろいろな問題が顕在化したと思います。

そして、今後のデジタル社会、社会全体のデジタル化に対応した個人情報と、委員もお話しのデータ利活用の両立には、全国的に統一した個人情報保護の共通ルールの設定というのはやはり必要だと考えています。

一方で、今回の改正後において、個人情報保護委員会による地方公共団体に対する関与は、地方自治法上の一般原則にのっとったものであります。

また、地域の特性等に照らし、特に必要のある場合は、地方公共団体は、法律の範囲内で、条例により必要最小限の独自の保護措置を講じることは当然可能であります。

また、今回の改正に至る過程においては、地方三団体からヒアリングを実施するなど、地方公共団体の御意見を丁寧にお聞きした上で検討しており、今回の改正によって地方自治に対して過度の干渉をするものではないと考えています。

○塩川委員 実際には、法律の範囲内でという話もありましたが、今回の法案というのが自治体の独自のこういう個人情報保護の取組について枠をはめるというものになっているというところがやはり問われているわけで、それ自身が地方自治の侵害ではないのか。そういうことについてはどうお考えですか。

○平井国務大臣 我々は今回、十分に地方自治体とも意見交換をしていただきましたし、今回の改正が地方自治に対しての侵害になるとは思っておりません。

○塩川委員 自治体の向こうに住民、国民の皆さんがいらっしゃいます。まさに、個人情報保護を求める、そういった住民の皆さんの要望に応えた自治体独自の取組の積み重ねをこういう形で掘り崩すような法改正でいいのかということを問わなければなりません。

結果として個人情報保護よりもデータの利活用を優先をするという仕組みになっていく、まさにこの法案全体がデータの利活用を目的としている中に、それを推進するのにかみ合うような範囲での個人情報保護という扱いになっている、この問題というのがまさに問われているんじゃないかということを言わざるを得ません。改めてこういった問題についてしっかりと明らかにしていくことが必要です。

じゃ、もう一問、自治体に対するデジタル庁の権限について、重点計画はデジタル庁が作成しますが、自治体の情報システムに強く関与するものになるのではないかと思うんですが、この点について。

○時澤政府参考人 お尋ねのありました重点計画でございますが、これはデジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策、当該施策に関する目標や達成時期を定めるというものでございます。したがいまして、重点計画で定められる施策やその目標等は政府が主体となって取り組むことになるものでありまして、地方公共団体に対して直接に対応を求めるものではございません。

また、重点計画の案におきまして、地方自治に重大な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときには、政府が地方六団体の意見を聞かなければならないというふうなことも規定を盛り込んでおります。

地方団体を始め関係者の意見を丁寧に伺いながら進めてまいりたいと考えております。

○塩川委員 デジタル化におけるデジタルガバメントの最上位の計画が重点計画ですから、自治体への関与の問題等々を含めて、引き続き質問したいと思います。

終わります。

政府提出法案に誤りが相次ぐ中、政府からの説明に対し追及しました。

政府提出法案に誤りが相次ぐ中、政府からの説明に対し追及しました。

菅政権の看板政策であるデジタル関連法案は、関係資料に45カ所の間違いが判明、政府提出の正誤表にも誤りが出るといった異常な事態になっています。

重大なことは、この間違いを政府は知っていながら、国会にも国民にも報告もせず、こっそりとHP上で入れ替えていた問題です。報告の遅れについて更なる説明を求めました。

次に、提出が取りやめとなった貿易保険法改定案では、日本貿易保険(NEXI)が認められていない海外債権を購入し保有し続けていた違反を、政府が把握していながら放置し、法案を提出しようとしていた問題です。

私は、10日に説明に来た坂井官房副長官と経産省に対し、違反が発覚してから不適切運用が解消されるまで4か月間、経産省は何をしていたのか明らかにせよと要求。

自らの調査を拒む経産省に対し、坂井副長官がその場で調査を指示していました。

今日の理事会で、坂井副長官は4か月間の放置の事実を認めたものの、経産省が違反解消のために何をしていたが不明で、私は更なる説明を求めました。

2点の要求に対し、坂井副長官は「説明できるよう準備させたい」と答えました。

その上、国会提出されている産業競争力強化法改正案と銀行法改正案についても、条文にミスがあったことが判明。

坂井副長官は謝罪し、「すべての政府提出法案について参考資料も含め再点検を行うよう指示した」と報告。野党は両法案を閣議決定からやり直すよう要求しました。

私は、理事会ではなく、委員会での質疑が必要だとして、加藤官房長官からの更なる説明を求めました。

野党国対委員長連絡会開く。

①東電柏崎刈羽原発の核物質防護措置の欠陥は極めて重大。経営責任が問われる。明日18(木)、経産委と原子力特委の連合審査を要求する。

②産業競争力強化法の条文に誤り。参考資料にも間違いあり。銀行法にも条文の誤りが発覚。条文間違いはあってはならない。官房長官の説明を求め、政府を質していく。

③政府は、緊急事態宣言解除に関する手続きを明日にも行う見込み。国会への報告、質疑については、菅首相に出席を求める。

④東北新社の外資規制違反問題について、東北新社と総務省の食い違いは深刻。総務省の説明に納得いかない。更なる調査を約束した東北新社社長に説明を求めていく。

以上、確認しました。

デジタル関連5法案が実質審議入り。法案が住民自治を侵害する危険性をただしました。

デジタル関連5法案が実質審議入り。法案が住民自治を侵害する危険性をただしました。

基本法案では、国と自治体の「情報システムの共同化・集約の推進」を掲げ、国が整備する全国規模のクラウドシステム(インターネットを利用して情報やサービスを共有する仕組み)を自治体に使わせようとしています。

私は、平井卓也デジタル改革担当相が同日の答弁で、法案では自治体に対し情報システムの共同化・集約を義務づけているとの考えを示したことについて追及。

平井氏は「システムは(自治体の)政策判断を制約するものではない」などと述べました。

私は、システムの制度設計も不明確なのに自治体には義務だけがかかり、自治体独自の事業に差しさわりが起こりうる規定だと指摘。地方自治の侵害になると批判。

クラウド等のシステムでは国保料の減免や子ども医療費の無料化など自治体独自の施策が実施できるのかとただしました。

対応が可能かのように述べる平井氏に対し、現に複数の自治体が共同で使っているクラウドの利用によって、行政の仕事内容をシステムに合わせている事例(富山県上市町)や、カスタマイズ(仕様変更)するより簡素化で業務を減らすことが大事と答えた市長の例(滋賀県湖南市)をあげ、当局が個別の住民要求に応えた施策のカスタマイズを受け入れない事例が全国各地にあると強調しました。

私は、政府が「カスタマイズを無くすことが重要」とした方針を閣議決定し、カスタマイズを抑えた自治体に助成金を出す仕組みまでつくっていることをあげ、国が住民要求に応えたカスタマイズを抑制する旗を振っていることが問題だと批判しました。

「議事録」

<第204通常国会 2021年3月12日 内閣委員会 8号>

○塩川委員 それでは、法案の内容でお聞きします。

一月の施政方針演説で、菅総理は、今後五年間で自治体のシステムも統一、標準化を進めると述べておりました。ここで言う標準化というのは何なのかについて説明をしてもらえますか。

○時澤政府参考人 お答えいたします。

標準化につきまして、これは、地方公共団体が各団体で共通した事務を行っている場合に、機能等について統一的な基準に適合した地方公共団体情報システムを利用することなどを指すものということでございます。

現在、国会に提出させていただいております地方公共団体情報システムの標準化に関する法律におきましても、地方公共団体情報システムの標準化とは、「地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての統一的な基準に適合した地方公共団体情報システムを地方公共団体が利用すること」と規定をしているところでございます。

○塩川委員 標準化法で規定をしているということですが、統一というのは何でしょうか。

○時澤政府参考人 統一とは、地方公共団体の情報システムに必要とされる機能等のうち共通的に利用できるものを地方公共団体が利用することを指すものでございます。

例えば、地方公共団体がシステムを共通のクラウド基盤に構築することによりまして共通のハードウェアやOS等を利用することなどを指して統一としているところでございます。

○塩川委員 この統一という文言は基本法案にはないんですけれども、なぜ法文で規定していないんでしょうか。

○時澤政府参考人 標準化につきましては、先ほど申し上げましたように、総務省が提出している法律で規定をしています。

統一というのは法律上使っている言葉ではありませんで、私どもが標準化に合わせてクラウド基盤にシステムを載せまして、それを使っていただくということを指して統一、標準化というふうに使っているものでございます。

○塩川委員 基本法にある情報システムの共同化、集約との違い、異同があれば教えてほしいんですが。

○時澤政府参考人 「共同化又は集約」というのは使っております。これは、標準化とは違いまして、一部に異なる事務を行っております府省間、あるいは府省と地方公共団体間、都道府県と市町村間において同一のシステムを利用することを意味するものというふうに考えております。

例えば、府省間で政府共通プラットフォームを利用すること、都道府県と市町村間で自治体情報セキュリティクラウドを構築するなどを指しまして「共同化又は集約」というふうに使っているところでございます。(塩川委員「統一との違い。統一という意味との違い。統一という言葉と……」と呼ぶ)

○木原委員長 塩川委員、もう一度御質問いただいてからお願いいたします。

○塩川委員 統一という用語と、共同化、集約との違い。

○時澤政府参考人 先ほど言いましたように、統一、標準化というのは、今回の我々の施策としてやろうとしております、標準化したシステムをクラウド上に載せまして使っていただくという意味で、統一、標準化というふうに使っております。

今回のデジタル社会形成基本法で使っております「共同化又は集約」というのは、先ほど申し上げましたように、標準化、統一化とは違いまして、基本的には、異なる事務を行うものの間での利用というのを想定をしまして「共同化又は集約」というふうに申しておりますが、ただ、市町村間という同一のものも含まれるという概念として御理解いただければと思います。

○塩川委員 国、各府省、それぞれ同じことをしているわけではありませんので、そういった事務の違いを前提に行う、都道府県と市町村もそういう関係もある、しかし、市町村間、都道府県間というのも含むという意味ということですから、そうした意味では、非常に広い範囲での使い方になっております。

この基本法案の第二十九条では、「国及び地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進」とありますが、これは、国と地方のシステムを一体化をする、一つのものにしていくという意味があるということでしょうか。

○時澤政府参考人 これは、まずは国の同士でというふうな使い方もございますし、地方同士という使い方も想定がされますし、国と地方が共同でということも想定をされます。様々なことを想定されるという内容となっております。

○塩川委員 そこで、先ほど後藤さんも指摘をしておりましたけれども、この「国及び地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進」というのが、自治体にとって共同化、集約は義務だという大臣の答弁がありましたが、それはそういうことなんですか。

○平井国務大臣 全体としてメリットのある方向は地方自治体も理解していただけるというふうに思うし、最終的に、今、国も地方のシステムも全部そうなんですけれども、維持管理コスト、そして法律を変えたりしたときの改修コスト、実はそこが非常に大きいと考えています。

その意味で、クラウドというのは一定のコストダウンということは間違いなくできるし、私は、かえって、そういう意味で地方自治体の皆さんにとって喜ばれる考え方ではないか、そのように思っています。

○塩川委員 いや、でも、上乗せ、横出しをどうするのかという問題があるわけですよ。そういうことについて共同化、集約というのが、上乗せ、横出しの問題について基本法案を見てもその点ははっきりしないわけですから、そうなると、これは自治体にとっては地方自治の侵害になりはしませんか。

○平井国務大臣 法令によって委任された地方自治が条例で定めることとされているサービスを提供する場合には、標準準拠の情報システムにおいて該当するサービスの設定を変更できる、いわゆるパラメーター処理といいますか、標準仕様にする考えです。

法令により委任されているわけではないが地方自治体が独自に提供するサービスについては、標準準拠システムとは別に構築、いわゆるアドオンして、必要に応じて標準準拠システムと情報連携が可能となる標準仕様とするという考え方でありまして、そのような工夫をしてもなお地方自治体の独自のサービスを提供できない場合には、標準準拠システムについて必要最小限度のカスタマイズはやむを得ないとは考えますが、なるべくそのようなカスタマイズをしなくても地方自治体の独自のサービスを提供できるような対応をしてまいりたいというふうに考えています。

いずれにしても、標準仕様を策定する各制度所管府省に対して、地方自治体の意見をしっかり聞くように各制度所管府省に求めているところでありまして、内閣官房としても、独自サービスを提供する場合のシステムの在り方について技術的な観点から各制度所管府省を支援していきたいと考えています。

○塩川委員 必要最小限と言うけれども、それは義務がかかっている下で国がそれを小さくしていく、自治体の行うべき自治事務の範囲に口を挟んでいくということにもなりかねない、そういうことにつながりませんか。

○平井国務大臣 我々は、基本的にシステムの最適化を目指しているものであって、自治体がその自治体で決める政策の選択肢を狭めるということではないと考えています。ですから、システムはそういう政策判断を制約するものではない、そのように思います。

○塩川委員 そのシステムというのはこういうものだということは示せる段階なんですか。

○平井国務大臣 これも今、共創プラットフォームとか、いろいろな形で議論をしているところなんですが、自治体といっても本当にそれぞれ、大都市、政令指定都市、そして小さな自治体、全部違うんですね。ですから、ガバメントクラウドというのは一つではないんです。幾つかの複数のクラウドをそれぞれ使いやすい自治体のために一緒に構築をしていくという考え方ですので、そういう意味で、これは今まさにコミュニケーションが物すごい勢いでスタートしていますので、徹底的に自治体の皆さんの意見を聞いていこうと、今、共創プラットフォームの中でも相当な議論が進んでいると聞いております。

○塩川委員 レイヤーの区分によって、幾つかの、複数のシステムの話とかクラウドの話が出てきておりますけれども、しかし、制度設計そのものもよく見えないような段階で、義務だけかかるとなった場合に、自治体の独自の事業について差し障りが出るようなことが起こり得るといった点でも、こういう規定の在り方というのは極めて重大だと言わざるを得ません。

それとの関係で、自治体の独自の施策の関連をお尋ねいたします。

平井大臣にお聞きしますが、国保ですとか介護保険料、市町村民税減免ですとか、子供医療費の無料化など、自治体独自の施策について、このような共同化、集約された情報システムではきちっと実施できるのかどうか、この点について教えていただけますか。

○平井国務大臣 先ほども一部お話しさせていただきましたが、御指摘の、国保、介護保険料、市町村住民税のように、法令によって委任されている地方自治体が条例等で定めることとされているサービスを提供する場合には、標準準拠の情報システムにおいて該当するサービスの設定を変更できる、いわゆるパラメーター処理、標準仕様にする考えであります。

また、御指摘の、子供の医療費の助成のように、法令により委任されているわけではないが地方自治体が独自に提供するサービスについては、標準準拠システムとは別に、いわゆるアドオンし、必要に応じて標準準拠システムとこれは情報連携が可能になるような仕様とする考えであります。

これも先ほどお話ししましたが、そのような工夫をしても独自のサービスを提供できないという場合は、標準準拠システムについて必要最小限のカスタマイズはやむを得ないと考えていますが、システム全体としては、できるだけそのようなカスタマイズをしなくても自治体の独自のサービスが提供できるような対応をしていきたいというふうに考えています。

いずれにしても、地方自治体の意見をしっかり聞きながら、各制度所管府省と相談しながら進めていきたいと考えています。

○塩川委員 実際には、そのガバメントクラウドの制度設計はどうなるのか、あるいは仕様書をどうするのかということ自身で大きく左右される問題ですから、その点が実際どうなるのかというのは非常に不透明であります。

その点で、自治体クラウドの実績がどうなのかという問題があると思います。一昨年のデジタル手続法、そのときも平井大臣とやり取りしましたけれども、富山県の上市町の事例を紹介をしました。

我が党の町議が、三人目の子供の国保税の均等割の免除、また六十五歳以上の重度障害者の医療費窓口負担の償還払いを現物給付に、こういう具体的な提案を議会で行ったところ、町長からは、自治体クラウドを採用しており町独自のシステムのカスタマイズはできないということで、できませんという答弁を受けたということであります。自治体クラウドで、既にこのような事態が生じております。

ガバメントクラウドによって行政の仕事内容をシステムに合わせることとなり、自治体独自の行政サービスの提供が阻害される事態が生じるのではないのか。この点ではどうでしょうか。

○平井国務大臣 地方自治体のシステムの統一、標準化の対象としている住民記録、地方税、介護、福祉といった、地方自治体のまずは十七業務について、令和七年度末までに、ガバメントクラウド上で提供される標準準拠システムへ移行することを目指しているということでございまして、令和三年度及び令和四年度において、ガバメントクラウドを活用した基幹業務システムの先行事業というものを行うということにしています。

この事業を通じて、ガバメントクラウドの活用の安全性そして効率性等を実証し、地方自治体が安全かつ安心して業務が行えるような取組を進めることにしていきたいというふうに考えておりまして、いずれにいたしましても、地方自治体の御意見を丁寧に伺いながら、総務省と協力して、地方自治体と一緒に進めていくというスタンスでございます。

○塩川委員 富山県について、自治体クラウドのJ―LISの資料なども見ますと、富山県情報システム共同利用推進協議会では、カスタマイズ抑制のために四つの方策を実施した、これにより結果的にカスタマイズを大幅に抑制できることができた、こういう総括をする文書なども作っているわけです。

この間、総務省は、カスタマイズ抑制に関する基本方針を示して、ノンカスタマイズが原則だとしております。つまり、国がカスタマイズさせない仕組みをつくっているから、こういう上市町の事態のようなことも起こってくるんじゃないでしょうか。いかがですか。

○阿部政府参考人 お答えいたします。

御指摘の、富山県の上市町における議会でのやり取りということでございます。

今おっしゃっていただきました基本方針でございますけれども、パッケージソフトに対するカスタマイズは行わないことを原則とすべきという記述があるということでございます。同方針におきましては、同時に、住民サービスの維持向上等の観点からパッケージ機能による対応では不十分である場合であって、カスタマイズ以外の代替措置で対応することが困難であるなどの事由がある場合にはカスタマイズを行うこともやむを得ないとの考えを併せてお示しをしているところでございます。

それぞれの団体での状況については、個別にコメントは差し控えたいと思っておりますけれども、同方針が様々な団体の政策決定の支障になるものではないというふうに考えております。

○塩川委員 現場ではいろいろなカスタマイズを抑制する話ばかり出ているんですよ。例えば、滋賀県湖南市の事例などでは、自治体クラウドはノンカスタマイズが主流であり、湖南市の独自性が損なわれるんじゃないかという市会議員の質問に、市長は、事務については無理にカスタマイズするよりは簡素化を図って業務を減らしていくことも大事だ、こういう答弁をしているとか、滋賀県甲賀市の例では、自治体クラウドの標準パッケージに合わせて、国保税の年間の納期、十二回に分けて行うのを十回にするという改正の提案があったときに、一回当たりの加入者の負担感は大きくなる、カスタマイズの検討はしなかったのかという市議の質問に対して、市当局は、大きなコストが発生すると受け入れなかった。

このように、クラウドの標準パッケージに合わせて、個別の住民要求に応えた施策のカスタマイズを受け入れない事例というのは全国各地にあります。住民要求に応える新たな制度導入が、システムとコストを口実に制限されるような事態、実際そうなっているんじゃないですか。

○阿部政府参考人 お答えいたします。

御指摘るるいただきましたけれども、自治体クラウド、複数の市町村が共同で情報システムを利用するということでございまして、団体にとりましても様々な、例えば費用の削減でありますとか、効果を上げてきているというふうに認識しております。

クラウドの取組を進める上で、システムの差異、今ほどもそのお話がございましたけれども、情報システムに差異がありまして、そこの調整がなかなか負担になりまして、クラウド化が進まないというような面もあるというふうに認識しております。

この辺りにつきまして、この度標準仕様の話もしておりますし、自治体クラウドのことも、今までも進めてきてございますけれども、こういう形で、幾分かの、それぞれの自治体間の機能面の調整というものはいただく必要があると思っております。

この辺りをしていただきながら、全国的なクラウド展開ということにしていきたいと思っております。

○塩川委員 最後に大臣に伺います。

こういうノンカスタマイズなどに取り組む自治体には、J―LISが助成金を出す仕組みもつくっている。こんなように、総務省がカスタマイズ抑制方針を出して、住民要求に応えたカスタマイズを抑制する旗を振っているというところが問題で、そういう意味で、昨年七月閣議決定の成長戦略フォローアップでは、自治体のデジタル化の推進について、自治体の情報システムをより広域的なクラウドに移行するためには、各自治体が行っている情報システムのカスタマイズをなくすことが重要だとしております。このような国が推進するガバメントクラウドは、住民自治、地方自治を侵害するものになりはしませんか。

○木原委員長 平井大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。

○平井国務大臣 いずれにいたしましても、システムの統一、標準化の取組というのは、地方自治体の意見を丁寧に伺いながら、総務省と密に協力をさせていただいて、これは国だけでできるものではありませんので、自治体の皆さんと一緒に進めていきたいと考えております。

○塩川委員 終わります。