【内閣委員会】カジノ法案/負の影響の検討必要/参考人質疑

刑法が禁じる賭博場を解禁するカジノ実施法案を審議している衆院内閣委員会で、参考人質疑を行いました。参考人の陳述から、「カジノの負の影響が検討されていない」「地方創生の効果はのぞめない」など、同法案の問題点が多面的に明らかにされました。法案に賛成する美原融大阪商業大学教授は「カジノは健全な成人が自己責任で楽しむものだ」などと主張しました。

刑法が禁じる賭博場を解禁するカジノ実施法案を審議している衆院内閣委員会で、参考人質疑を行いました。参考人の陳述から、「カジノの負の影響が検討されていない」「地方創生の効果はのぞめない」など、同法案の問題点が多面的に明らかにされました。法案に賛成する美原融大阪商業大学教授は「カジノは健全な成人が自己責任で楽しむものだ」などと主張しました。

反対の立場から鳥畑与一静岡大学教授は「カジノの高収益と『世界最高水準のカジノ規制』とは矛盾する」「カジノは人の不幸を最大化することで収益をあげる」と述べました。

日本弁護士連合会の新里宏二カジノ・ギャンブル問題検討ワーキンググループ座長は、同法案をめぐり国民的な議論が尽くされていないこと、カジノの負の影響が検討されていないことなどをあげ、「カジノ解禁には反対する」と語りました。

わたしは、カジノ事業者が客に賭け金を貸し付ける「特定資金貸付業務」について参考人に質問。

美原氏は「金融機能を認めないとVIP客(高額をかける客)が来なくなる」と発言。

鳥畑氏は「借金ができることで歯止めがきかなくなる」と述べ、新里氏は「貸金業法のルールとは別にカジノ事業者の貸金の仕組みをつくり、二重のルールで多額の貸し付けが起きる」と指摘しました。

わたしがカジノの運営事業者についてたずねたのに、鳥畑氏は「経験があるということから当然海外の事業者が入ってくる」として、米国のカジノ運営企業ラスベガス・サンズのビジネススタイルを紹介し、「カジノ売り上げの35%前後は確実に海外に流出する」と答えました。

立憲民主党の阿部知子議員が世界のカジノの動向をたずねたのに対し、鳥畑氏は「世界中のカジノ市場が縮小する中で海外のカジノ資本は新市場として日本進出に躍起になっている」と答弁。阿部氏は「日本の高齢者がカモネギのようにされるのに反対しなければならない」と語りました。

「議事録」

<第196通常国会 2018年05月31日 内閣委員会 23号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。

きょうは、四人の参考人の皆様に貴重な御意見を賜り、本当にありがとうございます。

早速質問をさせていただきます。

今ちょうど、最後に、新里参考人から、カジノ事業者に係る貸付けの話がございました。その関係で、美原参考人、鳥畑参考人、そして石川参考人にお尋ねをいたします。

本法案では、カジノ事業者が顧客に金銭を貸し付ける業務が規定をされております。その点、依存を助長し、過剰貸付けとなる懸念があります。顧客の利便性向上のためという説明ではあるんですけれども、お金を事前に預託するということはあっても、貸付けまでする必要があるのかという懸念はあるんですが、このようなカジノ事業者による金銭貸付けというのは不可欠なのか、この点についてお尋ねをいたします。

○美原参考人 お答えいたします。

実は、この貸付業務というのは、通常の一般国民を対象にしたものではございません。カジノ管理委員会が別途定める一定金額以上の金額を預け入れる者。相当な高額だと思ってください。この対象は、富裕層と呼ばれるVIPを対象にしたものでございます。

なぜでございましょう。

都議会で、バッグに何千万円を積み込むようなショーケースがございました。一億円をバッグに積んでください。十キロ以上で、持てません。

実は、高額富裕層をカジノに招聘するためには、彼らは金を一銭も持ってこないわけです、彼らに対して高額消費をさせるためには、あくまでも限定的に現在の金融業法を逸脱するような形にして、同等の規制をかけながらVIPに対して利便性を供与することが、VIP顧客を日本に招致する唯一の方法だからでもあるわけです。

繰り返し申しますが、依存症等の対策等に関しましては、これら富裕層にも共通して適用する項目でもございます。ただし、かけ金額の前提というのは、一般の国民とは全く違った行動パターンをしますので、それをもし認めないとするならば、我が国のカジノにはVIP顧客は一人も来られないという結果になるわけです。

あくまでも、厳格な規制のもとに、特定の対象者をもとに認めるということでございまして、一般国民に対して特定金融業務といった形で金を貸し付けるということは、当然のことながら好ましくないものと判断しております。

○鳥畑参考人 お答えさせていただきます。

例えば、アメリカのゲーミング協会が責任あるギャンブラーといったときに、自分で時間を決めて、自分でかけ金額を決めて、予算を決めて、それをオーバーしたときにやめることができる。

ところが、実際に各地、世界、いろいろなところに行きますと、例えばシンガポールであれば、すぐ外にATMがありますから、予定した金額をオーバーして、やめようと思ったけれども誘惑に勝てなくて、外に一遍出てATMというような形で、結局、借金できるということが歯どめをなくすわけですね。これは、井川大王製紙会長の「熔ける」という本を読めば、非常にはっきりしている。

その貸し付けるといったときに、恐らく、例えば、ジャンケットに任せて、ジャンケットがお金を貸すという場合がある。アメリカのカジノ事業者のアニュアルレポートなんかを読みますと、国によってはギャンブルでの負けを債権として保護してくれない国がある、中国のようですが。そうしますと、中国の富裕層を呼んで、金を貸し付けて、大負けをさせる、その取立てというのは法的に保護されませんので、それなりのノウハウを持ったジャンケットに任せるしかない。

日本では、ジャンケットは認めません。当然、一定の要件をもって、一定の資産、信用調査をして、もちろん対象を限定するわけですけれども、そこにお金を貸し付けて、負けた場合は取り立てる。

例えば、私、昨年九月にラスベガスに行きまして、ちょうどスティーブン・パドックの乱射事件の時期と重ね合わさったんですが、彼は、ビジネスで資産を蓄えまして、引退して、ラスベガスでカジノにはまった、ポーカーですけれども。一定の資産がありますので、信用枠ということで主要なカジノ企業からお金を借りて、できていた。ところが、やはり財産を費消しますと、もうそうやって遊べなくなるわけですね。

こういう、特定金融業務という形で、資産評価して、この客は財産があるからこれだけ貸すよということは、結局そこで、借金の取立てということでその人の財産を奪っていく危険性が非常に高い。そういった意味では、日本のある意味富裕層といいますか財産を持った人を対象にしてビジネスをする仕組みであろうというふうに考えております。

○石川参考人 美原参考人の意見に私も全く同意見でありますが、一点つけ加えさせていただきます。

依存症、これは貸付けの問題もそうですが、一番の利害関係者はむしろ民間の事業者、カジノ免許事業者でありまして、自分の施設から依存症、借金、債務問題、そういった問題が発生しますと自分たちのレピュテーションにかかわる、事業上の大きなリスクになりますので、今、世界の流れでは、事業者が積極的に、むしろ事業者が一番積極的にと言っていいかもしれませんが、そういったプログラム、場内の見回り、与信の管理ということをみずから、法律で義務づけられていない国もありますので、そういった国でも、事業者みずからプログラムをつくってモニターしているというのが実際であろうというふうに理解しております。

○塩川委員 ありがとうございます。

次に、新里参考人にお尋ねをいたします。

新里参考人、お話の中にもありましたように、多重債務問題に取り組んでこられた。そういう中で、お尋ねしたいのが、公営ギャンブルやまたパチンコなどの既存のギャンブル、その害悪、弊害、これはどのようなものか。その辺について、いろいろ御体験を通じてお考えのところをお聞かせいただけないでしょうか。

○新里参考人 先ほど述べましたように、三十六年弁護士をし、ほとんど多重債務の問題に取り組んできた中で、何度も何度も借金をつくって、整理をするんだけれども、結局、僕らも叱っていたんです、どうしてこんなばかなことをするんだ、家族が泣くじゃないかといって。だんだん家族がなくなっていき、そして会社もなくなっていく、その中で自殺した人も体験しました。まさしくギャンブル依存症による借金で自殺につながる。

実は私、江原ランド、韓国の唯一の自国民が入るところにも行きましたけれども、そこで、一番近くの駅のところにワゴンカーがあって、どうもそこに女の子のポスターがあって、お父さん、お母さん、自殺しないでくださいと書いていました。まさしく江原ランドの中で、数年間で四十八名の方が自殺をする。まさしく借金をつくって自殺をしていくということ、それが大変な悲劇。

そして、日本が非常に今、三百二十万人というギャンブル依存症が疑われる方、三・八%程度ですけれども、これは諸外国と比べて大変多い数字でございます。

ちょっとだけ、先ほどの件ですけれども、一番問題なのは、一番大事なのは、幾らお金を預けるかということについての基準が政令等に委任されていてわからないということなんですね。だから、美原先生が言ったことは、カジノ管理規則をわかっていればそういうことかもしれません。ただ、それでも、結局、千八百兆と言われる個人の金融資産が狙われるということではある。それが庶民の方まで下がってくるかどうかというのはよくわからない。ただ、日本でこれまで事業者が貸付けをするということは認めてこなかった、それと大変矛盾するんだというふうには考えております。

以上です。

○塩川委員 続けて新里参考人に伺います。

日本における公営ギャンブルやパチンコなどのギャンブルの害悪の話をいただきました。また、海外の事例で、江原ランドのそういった具体的な呼びかけの話なんかもあるわけですが、その他の海外の事例、例えばシンガポールですとか、カジノの害悪、社会的弊害などについて、お聞きになっているようなことがありましたら御紹介いただけないでしょうか。

○新里参考人 私は、江原ランドだけじゃなくて、シンガポールの方にもお邪魔してきました。二カ所のカジノのところに行ってきましたけれども、やはり高齢者の方が非常に多くて、中国系の方が非常に多いなという印象を持ったところでした。

市民グループの方と、大変相談が多くなってきているということで、牧師さんがやっている市民グループのところに相談に行きましたけれども、牧師の中まで、やはり借金をつくってしまって、仲間で一回お金を出してやったんだけれども、その後、また船上カジノをやって、結局、もう協力しないと言って投身自殺をされたということで、反対運動もされたということを聞きました。

そこで出てきたのは、やはり日本で言う闇金が大変ばっこしているということを聞きました。韓国でもサチェという私金融、闇金がばっこしているとも聞きましたし、それから、シンガポールではローンシャークという闇金がばっこしているということも聞いております。そのように、正規のところから借りられなくて闇金まで追われていく、そういう状況がシンガポールでも出てきているということを聞いてまいりました。

以上でございます。

○塩川委員 続けて新里参考人にお尋ねいたします。

カジノ事業者に貸付業務を認めるという今回の法案についての懸念を述べていただいたわけです。

制度設計のつくり込みのところでいえば、カジノ規制委員会の規則、政省令のところに落としていくということで、こういう議論をこの後しっかりこの委員会でもやっていかなければならないと思うんですけれども、貸金業法と同等というんですけれども、同等であれば貸金業法を適用すればいいと思うんですが、そうなっていないという点で、これが一体どういうふうになるのかというところではいろいろな心配もあるわけですけれども、その辺について、お考えのところがあればお聞かせいただけないでしょうか。

○新里参考人 貸金業法では、収入の三分の一規制という格好で、収入証明書を出して進めるということですけれども、今回は、収入だけではなくて資産も含めて行われるということで、どうも規制が違っているのではないか、多くを貸せるような仕組みになっているのではないか。

それから、当然に、貸金業法の場合については、収入の三分の一ということで決まっていて、信用情報を見て、既存の借入れがどのくらいあるかということで、もうきちっとわかるわけですけれども、今回は、上限についてカジノ事業者が定めるという格好になっていて、これについても、カジノ管理委員会の規則に方法が委ねられていて、それがどうなっているのかが十分わからない。

そういう意味では、カジノ管理委員会規則とともに見ていかないと詳細はわからないけれども、どうも、二重のルールにして、ここでは多額な貸付けができるような仕組みが検討される。そうでなければ貸金業のルールでやったはずですから。そのように考えております。

以上です。

○塩川委員 ありがとうございます。

次に、鳥畑参考人にお尋ねをいたします。

海外の事例、ラスベガスの話などもお聞きいたしました。

日本がいろいろモデルとしている際にはシンガポールの例を出されるわけですが、その収益の柱、収益のエンジンというのはもちろんカジノであって、それは七七%とかという例があります。一方、ラスベガスの場合にはそれが少し低いような話なんかもお聞きしているわけです。

ラスベガスの話なんかも聞きながら、収益の三分の二がカジノ以外だという話も聞きますけれども、カジノに依拠しないビジネスモデルとなり得るのか、その辺について、お考えのところを少しお聞かせをいただけないでしょうか。

○鳥畑参考人 IRの場合にカジノの面積規制がありまして、日本では三%、シンガポールでは一万五千平米ということで、カジノは面積的にはほんの一部だというふうに言われているわけですけれども、きょう、お手元の図表の十五のところ、シンガポールのカジノ収益の構成を見ますと、マリーナ・ベイ・サンズそれからリゾート・ワールド・セントーサあわせて、やはりカジノに対する収益依存が七割から八割ということなんですね。

それから、カジノが収益エンジンである、さらに、収益を還元するというのはどういうことなんだろうということで、その上の図表の十三をごらんになってください。

もうとにかくカジノのもうけでさまざまな価格サービスを行ってお客さんを誘引するということになります。例えば、アトランティックシティーで最も典型的なIRと言えるボルガタですか、ここは、例えば二〇一七年はカジノのもうけの三二・七%をいわゆるコンプに使い、そのコンプで、部屋であるとか食事であるとか飲物であるとか、さまざまな料金サービスを延べ千二百七十七万人に対して行って引き寄せるということなんですね。

さまざまな形でこのコンプというサービスを通じてお客さんを誘引して、それをカジノに誘導して、遊んでとにかく金を使ってもらう、これがIR型のカジノビジネスのたてつけといいますか仕組みなわけです。

では、統合型リゾート、IRといった場合に、本当にカジノがなければ成り立たないのかということについては、少々疑問に思っているわけです。

例えば、この春に、横浜の横浜港運協会の方にお伺いしました。山下ふ頭の再開発、あそこで四十七ヘクタールぐらいの土地ができる、あそこで十分MICEだけでビジネスが成り立つ、我々は、カジノのないIR、MICE中心のIRで十分やっていくんだという計画を打ち出しておりますと。これは、実際に、そういう会議、展示協会ですか、その業界とコンサルをやった上で、十分収益として成り立つということで進めているわけですね。

そういった意味では、本当に観光資源が豊富な日本において、カジノがなくても、カジノがないIR、可能じゃないか、そういう意味で創意工夫を凝らすべきじゃないかなというふうに考えております。

以上です。

○塩川委員 ありがとうございます。

続けて鳥畑参考人に伺いますが、日本型IRの場合に運営事業者はどうなっていくんだろうかというところがあるわけですけれども、日本の事業者というのはそもそも想定されるのかというところが率直に思うわけです。

こういったように、まさに、カジノが収益のエンジン、カジノに精通をしているということがその核心ということになった場合に、日本の事業者でそのノウハウを直接持っている者はありません。そういった際に、やはり日本型IRの運営事業者が海外のカジノ資本とならざるを得ないんじゃないのか。その辺については、いろいろお聞きしているところでお話しいただけないでしょうか。

○鳥畑参考人 在日アメリカの商工会議所がこの問題について提言を出しております。IR事業者の選定においては、経験が豊富であるということを重視すべきであるということを言っているわけですね。

実際、IRをつくる、では、その成功というのは、やはりカジノ収益、収益エンジンとしてのカジノということで、そこのビジネスといいますか、経験、ノウハウが豊富な海外の大手のカジノ事業者が優先的にとっていくんじゃないか。

大都市部では、いわゆるビッグフォーと呼ばれるような、例えばラスベガス・サンズであるとかMGMとかが有力視されると思いますが、地方では、アメリカの中堅カジノ事業者が積極的に働きかけているということなんですが、やはり日本の企業がカジノ事業というところで食い込んでいくことはできずに、その周辺の、ホテルとか周辺のところで何とか参加していくような形になっていくんじゃないかなというふうに考えております。

以上です。

○塩川委員 それとの関連で、先ほどもお話に出た収益の海外漏出の話というのが出てくるということで、日本国民を対象とするようなビジネスで、さらには株主還元ということを考えれば、海外資本となれば本当に日本に富が集まってくるのか、そういう懸念というのがあるわけですが、その点について一言伺って、終わりにしたいと思います。

○鳥畑参考人 先ほども少し紹介をさせていただきました、例えばラスベガス・サンズがどういうビジネスをやっているんだということで、ラスベガス・サンズの収益構造ということで図表十を示しております。

よく、海外資本による投資、百億ドル規模で投資してくれる、今どきそんな投資機会はないんだよということが言われるわけですけれども、そういう投資、例えば百億ドルがあれば、それが五年とか六年で回収されていくという意味では、それが海外資本による投資であれば、海外に回収をされていく。

さらに、運営において、ただ、ラスベガス・サンズは非常に高い収益率目標を設定しているわけでして、実際、純益率は二〇%をクリアしております。その利益を、ほとんどといいますか、実態的にはそれを上回る収益還元を株主、要するにアデルソン一族と海外ファンドに還元をしていくということになるわけです。

そうしますと、その中のEBITDAというのがありますが、いわゆる償還であるとか還元前の利益ということですが、これがラスベガス・サンズの場合は大体三五%前後ということになるわけですが、ここに相当する部分は確実に海外に持っていかれるという点であれば、要するに、海外の純粋な外国客、外国ギャンブラー獲得で上げた利益の部分がこの部分を超えない限り、海外流出の方が多いという話になってしまう。

もちろん、さまざまな資材を地元で調達しているかどうか。江原ランドの話では、江原ランドは、地元で、ローカルでいろいろな資材を調達しない、非常に外からいろいろ安い資材を調達しているので、地元経済にはそういう意味では貢献をしていないという話もあるわけです。

以上です。

○塩川委員 終わります。ありがとうございました。

「しんぶん赤旗」6月1日付・4面より

衆院内閣委員会で31日に行われたカジノ実施法案についての参考人質疑での、静岡大学の鳥畑与一教授と、日弁連カジノ・ギャンブル問題検討ワーキンググループの新里宏二座長による意見陳述(要旨)は次の通りです。

依存症対策が形骸化/静岡大学・鳥畑与一教授

IR(統合型リゾート)型カジノは、日本経済の発展、地域社会の安定と振興に逆行します。

政府は、カジノ単独では刑法の賭博禁止の違法性を阻却できないが、IRのなかに組み込んだカジノは違法性を阻却できるとしています。

その論拠は、カジノの高収益で世界最高水準の国際会議場、展示施設や宿泊施設等を備えたMICE(マイス)が実現し、観光振興や巨大な雇用と税収の実現などの経済効果が生まれるというものです。

カジノの収益性の水準がIR型カジノの経済効果を左右する仕組みで、不可避的に「世界最高水準の依存症対策」とは矛盾します。

今国会でも巨大なMICE施設が国民負担なしに実現するとの説明がされていますが、ギャンブルの負けという国民犠牲のうえに民間の投資が回収されるというのが実態ではないでしょうか。

経済効果をカジノの高収益性に依存するIR型カジノは必然的に依存症対策を形骸化せざるをえません。

入場料徴収は、入場料も含めた負け額を取り戻せると信じる依存症者の行動を促進することはあれ、抑制することはありません。

週3回・月10回という入場回数制限は、72時間連続カジノづけを容認することであり、年間120回の入場を認めるということです。

世界最高水準のカジノ規制というならば、欧州におけるギャンブル継続時間や賭け金額の制限、事前に賭け金額を決定させるなどの規制を導入するべきです。

今回の法案は、公設・公営・公益のギャンブルのみ認めるというこれまでの方針を百八十度転換させるものです。カジノ事業者の私益を追求しながらその利益の一部が納付金や寄付等で社会還元されることをもって、カジノ事業者の利潤極大化行動を公益性で粉飾することはできません。

今この段階での経済効果と社会的コストの評価をすべきです。

IR型カジノがなくても国際観光客が増大しているいま、そもそもカジノ合法化がIRにとって不可欠なのかという根本にたちかえった議論が必要です。

国民の理解得られず/日弁連カジノ・ギャンブル問題検討ワーキンググループ・新里宏二座長

日本弁護士連合会では2014年5月、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律、いわゆるカジノ解禁推進法に反対する意見書を発表しています。

カジノ解禁には暴力団対策上の問題、マネーロンダリング対策上の問題、ギャンブル依存症の拡大、多重債務問題再燃の危険性、青少年の健全育成への悪影響など多数の弊害があることを理由にしており、一貫してカジノ解禁に反対です。

本法案(カジノ実施法案)に反対の立場から四点について意見を述べます。

第一は国民的議論がつくされていないことです。政府の推進会議のとりまとめについて昨年8月、一般からの意見募集が行われましたが、カジノ解禁に反対が67.1%にのぼるなど、これまでの世論調査とほぼ同様の結果があらわれたといってよいと考えます。

第二にカジノ解禁について負の影響の検討が不十分な点でございます。推進会議や本法案でも経済効果や地方への波及効果は述べられておられますけど、負の影響についての記載がなされておりません。したがって、経済効果から負の影響を差し引いて真に経済的効果が期待されるかは定かではないといえます。

第三にカジノについて「世界最高水準の規制とはいえない」ことです。

第四に、カジノ解禁について違法性の阻却ができるとは考えられないことです。

本法案の85条以下で、特定資金貸付業務として、カジノ事業者に貸し付けの業務を認めております。

これまで日本の公営ギャンブル、パチンコで、事業者が現場で貸付することはあってはならないと考えられてきました。ギャンブル依存症に直結するからにほかなりません。この部分が、これまでの公営ギャンブルの違法性阻却との関係で大きく逸脱していると考えます。国民の理解を得られないカジノ実施法案には反対させていただきます。

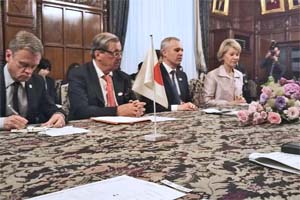

フランス共和国国民議会議長一行の衆院議長訪問に同席

フランス共和国国民議会議長(フランソワ・ド・リュジ議長)一行の大島衆院議長訪問の場に同席。

フランス共和国国民議会議長(フランソワ・ド・リュジ議長)一行の大島衆院議長訪問の場に同席。

ド・リュジ議長は「今年は日仏友好160周年、意義深い。気候変動問題など連携していきたい」と述べ、大島議長は「議員同士の交流が活発になることを願っている」と応えました。

【新聞「新埼玉」掲載】米軍機の飛行実態を隠ぺいするな

塩川鉄也の“国会から埼玉から”

防衛省による米軍情報の開示が後退しています。防衛省はこれまで、住民から米軍機飛行に関する苦情を受け付けた際、米軍側に確認し、その回答を公表してきました。しかし、2017年8月以降、その確認をやめています。防衛省は「米軍が逐一明らかにしないとしたため」と説明していますが、許せません。沖縄をはじめ日本全国で米軍機の訓練被害が広がり、横田基地へのオスプレイ配備、訓練が大問題となっているときに、その実態を隠ぺいしようとするものです。

防衛省による米軍機の苦情受け付けは、市民にとって重要な情報開示でした。市民の苦情が米軍機の監視行動になり、米軍機の飛行を変更させ、米軍機の訓練実態を暴露する力となってきました。市民の運動を恐れているからこその隠ぺいです。

私の追及に、防衛省は「再度、米軍に確認を求める」と答えざるを得ませんでした。しっかりと回答させるのは最低限のこと。米軍の危険な訓練飛行は、きっぱりとやめさせましょう。

【内閣委員会】カジノ、国民多数は反対/担当相、答弁立てず

IR(カジノを中核とする統合型リゾート)を解禁するカジノ実施法案の質疑に立ち、「国民はカジノ解禁を認めていない」と、民意を無視してカジノ解禁を推進する政府の姿勢を追及しました。

今国会でカジノ実施法を成立させる「必要はない」71%(「朝日」4月14・15日調査)などの直近の世論調査結果がある。国民多数がカジノに反対している理由は何だと考えるか――と何度もただしたが、石井啓一IR担当相は答弁に立とうとしませんでした。

国民の反対はカジノが依存症・経済破綻・地域社会の荒廃をもたらす懸念があるからだ。

石井担当相は「カジノばかりに焦点があたっている」と、反対世論はIRの全体像への“無理解”によるものだと居直り、カジノ解禁を進める理由を「わが国を観光先進国に引き上げる原動力になる」と述べました。

IRの推進は「抑止すべきギャンブルを奨励するものになる」「そもそもギャンブルは抑止・抑制すべきものではないか」とただしました。

石井担当相は「現行法上、カジノ行為は刑法で禁じられている」と認めました。

カジノ合法化で、新たなギャンブル依存症が増えることを認めるか――とただしても、石井担当相は「明確にお答えできない」と答弁を避けました。

国民多数はギャンブルによる『経済振興』に明確に反対している。

「議事録」

<第196通常国会 2018年05月30日 内閣委員会 22号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

カジノ実施法案、いわゆるIR実施法案について質問をいたします。

カジノ解禁については、国民世論は反対が多数であります。例えば、共同の三月三、四日の調査では、カジノ解禁に賛成が二六・六%に対して、反対が六五・一%。また、朝日の四月十四、十五日の調査では、カジノ法案を成立させるべきは二〇%で、必要はないというのが七一%であります。

大臣にお尋ねいたしますけれども、このように、カジノ解禁について国民世論は反対が多数であります。その理由は何だとお考えでしょうか。

○石井国務大臣 IRにつきましては、カジノばかりに焦点が当たりがちなことから、さまざまな弊害を心配する声が世論調査に反映されているのではないかと思われます。

カジノの設置につきましては、依存症防止対策、犯罪・治安維持対策、青少年の健全育成対策として厳格な入場規制や広告・勧誘規制など、重層的かつ多段階的な措置を講じているところであります。

政府といたしましては、IR推進法及びその附帯決議に基づき、IR整備法案の策定に当たりまして、その制度の大枠についてパブリックコメントや説明会を実施し、国民の皆様の意見を丁寧に伺う機会を設けてまいりました。

引き続き丁寧に説明を行うとともに、世界最高水準の規制の執行体制の整備等を着実に実施いたしまして、依存症防止対策などに万全を期しながら、世界じゅうから観光客を集める滞在型観光を推進してまいりたいと考えております。

○塩川委員 いや、大臣は質問に答えていないんですけれども、反対が多数だ、その理由は何かと聞いているんですよ。対策の話は聞いていないんです。

大臣も言っていたように、国民の意見は丁寧に伺ってきたと。要するに、国民はどんな意見を言っているのか、反対だという理由は何なのか、その点をもう一回答えてもらえますか。

○石井国務大臣 冒頭答えたと思いますが、IRについては、カジノばかりに焦点が当たりがちなことから、さまざまな弊害を心配する声が世論調査に反映されているのではないかと思われますと先ほど答弁をさせていただいたところであります。

○塩川委員 じゃ、何でカジノに焦点が当たるから反対が多いんですか。

○石井国務大臣 IRは、カジノだけではなく、MICE施設等さまざまな誘客施設が備えられた総合的なリゾート施設であります。そのIRの全体像がなかなか知られていないというところに、やはり一つの要因があるのかなというふうに思っております。

○塩川委員 いや、だから、IRの話じゃなくて、カジノの解禁の話をしているわけですよ。カジノ解禁に反対だという国民多数の意見、それはなぜだと思いますかと聞いているんです。

○石井国務大臣 カジノを単体で解禁するわけではありません。あくまでもIR、統合型リゾートの中の施設としてカジノを解禁する、なおかつ、これがさまざまな弊害防止対策を行っている、そのことについてまだ十分知られていないのではないかなというふうに思っておりますので、今後とも丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。

○塩川委員 いや、IRにカジノが含まれるのははっきりしているんですよ。そのカジノの解禁に反対だという声が多数なんだから、カジノ解禁反対というその国民多数の理由は何だと考えているんですかということをお聞きしているんです。単純な話なんです。何で答えられないんですか。

○石井国務大臣 ですから、カジノを単体で解禁するのではなくて、IRの一部として実施をするということが十分に知られていないのではないかと思っております。

○塩川委員 だから、十分に知られていないということを前提に、じゃ、何で反対なのか。

○石井国務大臣 十分に知られていないから反対が多いのではないかと思っているということであります。

○塩川委員 だって、知られていなければ反対のはずもないじゃないですか。知られていないんだから。

○石井国務大臣 ですから、繰り返しになりますけれども、IRの中で統合型リゾートの一つとしてカジノがあるということが十分に知られておられずに、カジノ単体で解禁されるのではないかというふうにお思いの方が多いのではないかというふうに想像をしております。

○塩川委員 いや、ですから、カジノが入っているんです、IRは。そのことが、IR全体の話が知られていないという話、それはそれとしてあるわけだけれども、カジノがあるからですよ。カジノがあるから反対だと言っているわけだから。

その理由について、だって、具体的にこの後皆さんに説明するんだったら、そこの部分は欠かせないじゃないですか。どういうふうに説明するということですか。

○石井国務大臣 これまで重ねて答弁してきたとおりであります。

○塩川委員 いや、ですから、答えていないんですよ。

そもそもカジノ解禁について反対が多数だということは出ているわけですから、その理由を端的に聞いているんですよ。もう一回。

○石井国務大臣 これまで答弁してきたとおりであります。

○塩川委員 そんなのじゃ、説明になっていないですよ。こういったことを繰り返すから、国民の理解が得られないんじゃないですか。こういう答弁だから、国民の理解が得られないということになるじゃないですか。

この対応策で、大臣が言っていたように、ギャンブル依存の問題とか、治安の悪化の問題とか、青少年の健全育成の心配だとか、結局、こういうところがあるから反対の声が多数であるわけで、国民の中には、カジノ、ギャンブルは依存症、経済破綻、地域社会の荒廃をもたらすことへの懸念がある、それが反対が多数の理由であるわけです。

大臣に重ねてお尋ねしますけれども、そもそもギャンブルというのは、抑止、抑制すべきものじゃないでしょうか。

○中川政府参考人 御答弁申し上げます。

政府といたしましても、今、国会におきまして、ギャンブル等依存症の対策を強化するための法制について御議論をいただいているものというふうに理解をしております。

これは、IR推進法、議員立法でございましたけれども、の成立を機会といたしまして、その附帯決議などで、既存のギャンブル依存症などについて抜本的に取組を強化すべきであるという御決議をいただきまして、それをもとにして、政府におきましても、依存を防止し、そしてギャンブルのことで生活を破綻させ、あるいは経済的な生活、社会生活に悪影響を及ぼしている方を一人でも少なくするための措置に取り組んできているところでございます。

したがいまして、今、国会を挙げて、それから政府も含めて、ギャンブル等による悪影響に対して真っ正面から向かって抜本的な対策を強化しなければいけない、そういう流れにあるということは重々理解してございます。

○塩川委員 附帯決議の話とかされましたけれども、既存ギャンブルの依存症対策、抜本的強化をするという話ですけれども、大臣にもう一回聞きますよ。そもそもギャンブルは、抑止、抑制すべきものじゃないんですか。

○中川政府参考人 御答弁申し上げます。

我が国における賭博法制につきましては、もちろん刑法にあります賭博に関するルールをベースといたしまして、これまでも議員立法などにより各種公営競技法がつくられてきて、その法制のもとで公営競技などが行われているというふうに理解をしているところでございます。

○塩川委員 だから、公営ギャンブルとかパチンコについても依存症対策のためにはしっかり対策をやりましょうと、この前の法案の審議のときにも提出者の方は言っていたじゃないですか、依存症者を減らすんだと。そういう目的でやるわけでしょう。

だから、ギャンブルそのものについて、抑止、抑制すべきものというのは当然じゃないですか。大臣、お答えください。

○石井国務大臣 現行法上、カジノ行為については刑法等で禁止をされているということかと存じます。

○塩川委員 ですから、禁止されているカジノ、ギャンブルについては抑止、これも許されないと。当然のことながら、そういうギャンブルは抑止、抑制するものだというのは当然のことですよね。

○石井国務大臣 IR推進法の附帯決議では、刑法等の賭博に関する法制との整合性が図られるよう、目的の公益性等八つの観点から十分な検討を行うこととされたところでありまして、本IR整備法案につきましては、この八つの観点から具体化した諸制度を整備したところでありまして、刑法が賭博を犯罪として規定している趣旨を没却するものではなくて、法秩序全体の整合性は確保されているものと考えております。

○塩川委員 単純な話にお答えにならないというのは何なのかということがそもそも問われるわけですけれども、賭博、カジノについては犯罪で、禁止されているということですから、当然そういうギャンブルというのは許されるものではない、当然のことながら、抑止、抑制すべきもの、当たり前の話であります。

大臣に重ねて伺いますけれども、こういった既存ギャンブルに加えて、新たなギャンブルであるカジノを合法化することで、これは結果として、新しいギャンブルを始めるわけですから、ギャンブル依存症がふえることになりますよね。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

先ほど御答弁申し上げましたように、我が国の賭博法制の展開を振り返ってみますと、もちろん刑法がベースにあることは間違いないことでございますけれども、そのときそのときの公益上の政策目的などに鑑みまして、例えば競馬でございますれば、畜産を振興する、あるいは戦後すぐの地方公共団体の財源を確保していく、そういう公共政策の目的に沿った形で公営競技を行うという法制がつくられてきたものだというふうに考えております。

○塩川委員 だから、公営ギャンブルは、公共政策の目的に沿っていわば賭博ではないといった形での整理をしているわけですけれども、その話を聞いているんじゃないんですよ。

そもそも、新しい類型のギャンブルであるカジノを始めることになれば、そこでのギャンブル依存症者はふえることになりますよねという話ですよ。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

まさしく塩川委員御指摘のとおりでございまして、これまでの我が国のギャンブル法制といいますか賭博法制につきましては、そのときそのときの公共政策上の目的に応じて、どのような制度設計のもとで刑法が禁じている事実行為を開催することができるかという観点から法制度が形づくられてきたものだというふうに考えてございます。

○塩川委員 違法性の阻却の話を聞いているんじゃないんですよ。それはまた後で聞くから。

そもそも、新しいギャンブル、カジノを始めれば、そこで新しいギャンブル依存症者がふえることになるんじゃないですかと、そのことについての確認を大臣にお聞きしているんです。

○石井国務大臣 それは明確にはお答えできないと思います。

○塩川委員 信じられない答弁ですね。じゃ、何でこの法案の中に依存症対策とかカジノ規制が入っているんですか。そんな当たり前のことが何で言えないのか。もう一回。

○石井国務大臣 ギャンブル依存症が全体としてふえるか減るかという御指摘かと思いますけれども、必ずしも、IRをつくったからといって全体としてギャンブル依存症患者がふえることにはならないというふうに思っています。

○塩川委員 だから、全体の話は聞いていないんですよ、全体を減らすのは当たり前なんだから。

既存ギャンブルやパチンコのを減らすというのは、依存症対策、当然のことであるわけで、聞いているのは、新しい類型、今までやっていない新たなギャンブル、カジノを始めるんですから、そこで新しい依存症者がふえることになるんじゃないか、そこの話を聞いているんですけれども、そう思いませんか。

○石井国務大臣 塩川委員の当初の御質問は、全体としてギャンブル依存症患者がふえるのではないかというふうに受けとめたから、それは明確にはお答えをできない。

だから、それはそうだと思うんですよね。公営ギャンブルもありますし、パチンコもありますし、今後IRもつくりますけれども、ギャンブル依存症対策もこれからしっかりやりますから、全体としてふえるかどうかは明確ではないというふうに思っています。

○塩川委員 だから、全体の話は聞いていません。全体の話は聞いていないんです。新しい類型であるギャンブルのカジノを始めることによって、そのカジノに伴う依存症者がふえることになるんじゃないですかと、そこを聞いているんです。そこをはっきり答えてください。

○中川政府参考人 御答弁申し上げます。

塩川委員お尋ねの点につきましては、IR推進法案を国会で御審議いただいているとき以来国会でも議論になり、そのための万全の対策をすべきだという附帯決議がなされたものだというふうに理解しております。

そういう意味では、国民の中に、あるいは国会の中に、新しい形での賭博行為を社会の中につくっていくということになればそういう依存がふえるのではないかという懸念があることは重々承知しているつもりでございます。

○塩川委員 ですから、依存症者がふえる懸念があるということで、やはり多くの方が心配になっているというのは、現に、新しいギャンブルであるカジノを始めれば依存症者がふえるということが見込まれるからであります。何で、こんな当たり前の基本のところでこんな時間がかかるのかと言わなければならないんですけれども。

大臣にお尋ねします。こういった国民多数が反対をしているカジノを、IRと言いかえてもいいですけれども、なぜ推し進めるんでしょうか。

○石井国務大臣 政府といたしましては、議員立法で成立をいたしましたIR推進法において、カジノを含むIRの整備推進が国の責務とされております。ですから、法律上、国は、IRの整備推進が責務とされているわけであるということが一つございます。

それから、カジノ収益も活用して、MICE施設等のさまざまな誘客施設が一体となった国際競争力を有するIRを整備することによりまして、これまでにないような国際的な展示、会議ビジネスを展開し、新たなビジネスの起爆剤とする、日本の伝統、文化、芸術を生かしたコンテンツの導入により世界に向けた日本の魅力を発信する、これらにより、世界じゅうから観光客を集める滞在型観光モデルを確立することを実現いたしまして、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力となることが期待をされているところであります。

一方で、カジノの設置につきましては、今御指摘もありましたようなさまざまな弊害を心配する声もあることから、依存症防止対策、犯罪・治安維持対策、青少年の健全育成対策として厳格な入場規制や広告・勧誘規制など、重層的かつ多段階的な措置を講じているところであります。

今後、魅力ある日本型IRを実現するために、世界最高水準の規制の執行体制の整備等を着実に実施し、依存防止対策などの課題に万全の対策を講じながら、観光先進国の実現に向けまして、世界じゅうから観光客を集める滞在型観光を推進してまいりたいと考えております。

○塩川委員 今、お話の中でも、国際競争力、そういう中で、世界で勝ち抜くMICEビジネスの確立ですとか、滞在型観光モデルの確立とか、世界に向けて日本の魅力を発信するとか、こういったIRの役割を強調されておられるわけですけれども、そうなると、そういった国際競争力に資するような、観光先進国となり得るような、そういったIRの実施法案というのは、結果として、当然、その中核にカジノがエンジンとしてあるわけですから、抑止すべきギャンブルというのを奨励することになってしまうんじゃないのかと思うんですが、率直にどうですか。

○中川政府参考人 御答弁申し上げます。

ただいま石井国務大臣からIR制度を整備する趣旨について御答弁がございましたけれども、まさしくIRは、カジノをIR事業全体の収益源とするという位置づけではございますけれども、その収益を活用して、さまざまな誘客施設を展開することにより、これまでにないビジネスチャンスを日本につくったり、あるいはこれまでにない形で日本の観光資源の魅力を世界に向けてアピールする、そういう舞台を提供するものだというふうに考えてございます。

したがいまして、IRで実現されるこういうノンゲーミング部分の付加価値、これは、まさしく究極のIR制度の目的であります、日本を観光先進国にしていく原動力にするということでございまして、そのためにIR制度が設計されているというふうに理解してございます。

○塩川委員 ですから、観光先進国の原動力となるようなIRは、その収益のエンジンはカジノですから、IRの収益源のかなめであるわけです。

結局、IRを推進するということは、抑止すべきギャンブルというのを結果として収益源として奨励することになるんじゃないですかということを聞いているんですけれども、大臣、いかがですか。

○中川政府参考人 御答弁申し上げます。

先ほど御答弁申し上げましたように、IR制度の究極の目的は日本を観光先進国に引き上げていくということでございまして、それを実現するためのものとしてIR制度を設計しておりますし、また、そこでさまざまな事業を展開していく際の民間事業資金を獲得する一つの方法としてカジノも位置づけられている、そういう形でございます。

○塩川委員 観光先進国に引き上げるためにカジノ解禁を国民は認めているわけじゃないんですよ。だから、国民の多数はギャンブルによる経済振興に反対だというのがやはり実態ですから、そここそ踏まえるべきだということを申し上げておくものであります。

次に、そもそも賭博行為であるカジノは違法であるわけですけれども、その理由についてもう一回確認したいと思います。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

IR整備法案は、IRの推進法に基づきまして、カジノ施設を含む特定複合観光施設を設置する区域を整備するための法制上の措置でございますので、これは、カジノ単体の整備のための制度を設計するものではございません。

○塩川委員 そもそも、単体でのカジノを整備しない、整備するものではないのは当たり前の話で、賭博であるカジノは違法だ、その違法性の阻却の話を聞いているわけです。

刑法の賭博禁止のもとで特別法で実施されている公営ギャンブルというのは、八要素の話も先ほどやりとりがありましたけれども、公設、公営で公益を目的とするという極めて限定的な条件で、特例として認められてきているわけです。

今回のIRの場合でいえば、民間事業者がみずからの私的利益のためにカジノを開設することがどうして許容されるのか、そういう整理はどうしていますか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

お尋ねの点は、先ほど法務省の刑事局の方からも御答弁がありましたように、法務省の見解によりますと、新たな賭博法制を考える場合には、刑法が賭博を禁じているその法の趣旨を、刑法の趣旨を没却しない新たな法制度になっているかどうかということを確認する際、この八つの観点からの考察を総合的に行うというふうに伺っております。

今のお尋ねでございますけれども、特に、この八つの観点のうち、運営主体等の性格ですとか、あるいは運営主体に対する公的な管理監督の仕組みが新しく提案されている法制度の中でどれだけきちっとセーフティーネットがつくられていて、それが刑法が賭博を禁じている趣旨を没却しないものになっているかどうかという観点を踏まえて制度設計がなされておりますし、また、先ほどの法務省の答弁によりますと、法務省としても、今回の御提案申し上げている制度設計案は、この八つの観点からの考察をした上で、刑法が賭博を禁じているその制度の趣旨を、法の趣旨を没却するものではない、そういう意味で整合性がとれているものだと判断しているという御答弁があったというふうに理解をしております。

○塩川委員 法務省の答弁で、八つの要素それぞれの説明がありました。目的の公益性のところでは、例えば観光や地域経済振興とか財政への貢献もあるでしょうけれども、そういった公共性があるんだということでの説明です。これは、推進法の第一条でも、観光及び地域経済の振興に寄与、財政の改善に資するというものであれば、いわばカジノは許容されるというたてつけになっているということです。

そういうことは、民間企業がカジノ行為を行うことで観光に貢献し、雇用や地域経済の振興に寄与し、多額の納税などを通じて財政改善に資すればカジノはオーケーという理屈ということですかね。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

新しい法制度を賭博法制として検討する際には、法務省の答弁によりますと、八つの観点からきちんと確認をしていく、総合的に考察をしていくということでございますので、今、塩川委員からは目的の公益性とそれから運営主体の性格などの御指摘がございましたけれども、そのほかにも、収益の扱い、先ほどの法務省の答弁によりますと、カジノ収益を内部で還元して、ゲーミング以外のさまざまな誘客施設を通じて観光、地域振興、経済の振興を図る、それからさらには、カジノ収益そのものが、国庫ないしは地方に対する納付金として、社会還元を通じて公益を実現するものになるといったようなことも触れられているわけでございます。

そのほかにもこの八つの観点がございますので、それらを総合的に考察して、先ほどの法務省の答弁によれば、刑法が賭博を禁じている、刑法の趣旨を没却するものにはなっていない、整合性がとれている、そういう御答弁があったものというふうに理解をしております。

○塩川委員 公共政策の話でも、さっき一条の答弁でもやりとりがありました。

今回のIRにおいては、やはり公共政策としてのIRとして、MICEビジネスの話や滞在型観光モデルや日本の魅力発信、こういうスキーム、こういうものが政策目的に合致をしているということで、賭博も合法化できるというスキームになるわけです。これは、その解釈ですと、どんどんどんどん広がっていくんじゃないのかなという懸念がするわけであります。

この点についてはまた改めて議論したいと思うんですが、そもそも、今回のIRの制度設計についてはシンガポールのIRを大きく参考にしているということは一つの事実だと思うんですが、その点はよろしいですか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

はい。シンガポールを含め、カジノの規制、そしてカジノの事業の廉潔性を保つための制度的な取組、あるいは依存防止のための取組、またマネロン対策を講ずるという点からの取組、そういうものが世界で非常に高いレベルにある諸国の制度を参考にさせていただいております。

○塩川委員 シンガポールも参考にしているということです。

昨年の七月、IR整備推進会議の取りまとめでは、カジノの施設面積について、上限値(絶対値)でカジノ施設の面積の規制を設けるべきであるとしていましたが、しかし、法案では、上限規制ではなく、IR施設床面積の三%以内となっています。これはなぜでしょうか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

カジノ施設の規模の規制につきましては、そもそも、IR推進法の附帯決議におきまして、国際的、全国的な視点から、真に観光、地域経済の振興の効果を十分に発揮できる規模のものとして、その際、複合観光施設全体に占めるカジノ施設の規模に上限等を設けるということが御決議されていたことも踏まえまして、これまで制度設計を検討してきたことでございます。

この法案の中におきましては、カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供される部分の床面積の合計につきまして、IRの規模をあらわすものとして、IR施設全体の延べ床面積を基準としてその一定割合以下に制限することが適切であるという考えに基づいて法案を作成しているところでございます。

御指摘のとおり、この上限値を絶対値とする考えもあり得ますけれども、IRの立地地域や規模が現時点では未確定だということでございまして、そういう状況の中では、そういう絶対値の上限を設けることによりカジノ事業の収益を活用して整備されるIRの施設規模が制限される可能性もあり、そういう意味では、IRを通じて達成することができるかもしれない公益の部分について制約要因になり得るかもしれない、そういう考慮の上で現在のような御提案になっている次第でございます。

○塩川委員 時間が参りましたので、次回に回したいと思います。

終わります。ありがとうございました。

東海第2原発再稼働反対/北関東4県の県議団懇談会に出席

東海第2原発再稼働反対のたたかいに向けた北関東4県(茨城・栃木・群馬・埼玉)の県議団懇談会に出席。

東海第2原発再稼働反対のたたかいに向けた北関東4県(茨城・栃木・群馬・埼玉)の県議団懇談会に出席。

首都圏に所在する東海第2原発は、40年経つ老朽原発であり、再稼働・20年延長など認められません。

市民と野党の共闘に取り組むことや各県での視察や学習会などを具体化することに。

さいたま市/「けやきの会」総会で講演

「けやきの会」総会で講演。

「けやきの会」総会で講演。

加計、森友、働き方改革法案、自衛隊日報、自民党改憲案、朝鮮半島情勢、市民と野党の共闘の前進、日本共産党の役割など、お話しました。

【内閣委員会】政府に反証責任ある/愛媛新文書/加計疑惑を追及

加計学園の獣医学部設置をめぐり愛媛県が提出した新文書についてただしました。

加計学園の獣医学部設置をめぐり愛媛県が提出した新文書についてただしました。

新文書には加計孝太郎理事長と安倍首相が2月25日に面談し、獣医学部構想に首相が「いいね」とコメントしたという記録がある。首相は入邸記録を確認したがなかったと説明しましたが、入邸記録は「遅滞なく廃棄」する扱いになっています。

そこで、2015年2月25日の入邸記録が残っているのか――と質問。

内閣官房の原邦彰審議官は「廃棄しているので確認できなかった」と答えました。

愛媛県側は文書で記録を明らかにしているのに、官邸は記録がない。これは説得力がない。菅義偉官房長官に新文書の確認を求めると――。

菅氏は「愛媛県の文書に政府としてコメントしない」と従来の答弁を繰り返しました。

わたしは、国政調査権に基づいて出された公文書だと重みを持って受け止めよ。物証を含め反証を示すべきだ――と重ねて求めました。

記録がないのなら、関係者に証言してもらうしかない。新文書には3月24日にも柳瀬氏と加計学園が面会した記録があり、参考人質疑での柳瀬氏の証言と食い違いがある。柳瀬氏、加計理事長の証人喚問を求めました。

「議事録」

<第196通常国会 2018年05月25日 内閣委員会 21号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。おはようございます。

それでは、きょう、官房長官にお越しいただきまして、加計学園関連の愛媛県新文書にかかわり、お尋ねをいたします。

今週の月曜日、参議院予算委員会の国政調査権に基づき、愛媛県が提出をしました新文書についてであります。

この中では、やりとりにつきまして、関連する個人メモというのが添えられておりますけれども、その一枚の中に、「加計学園からの報告等は、次のとおり。」、二〇一五年ですが、「二月二十五日に理事長が首相と面談(十五分程度)。理事長から、獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では、国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明。首相からは「そういう新しい獣医大学の考えはいいね。」とのコメントあり。また、柳瀬首相秘書官から、改めて資料を提出するよう指示があったので、早急に資料を調整し、提出する予定。」このように記述がされております。

官房長官、お尋ねをいたします。

安倍総理は、今週の国会におきましても、その日、加計理事長と面会していないと答弁をされておられます。愛媛県のこの新文書と総理の認識に違いがあるということであります。その点でも、政府として、愛媛県側に事実関係の確認を行うことが必要ではないかと思いますが、官房長官、お答えください。

○菅国務大臣 まず、御指摘の総理面会についてですけれども、総理御自身がさきの委員会で、平成二十七年二月二十五日に加計理事長とお会いしておらず、念のため入邸記録も調査しましたが、加計理事長が官邸を訪問した記録は確認できませんでしたと説明をされて、また、加計理事長とは、これまで繰り返し答弁してきたとおり、医学部の新設について話をしたことはない、このように総理が説明をしています。これが全てであります。

その上で、愛媛県の作成した文書についてでありますけれども、政府の立場でそれはコメントすることは控えたいと思います。

○塩川委員 入邸記録については確認できなかったという話ですけれども、ちょっと聞きますけれども、この入邸記録というのは、そもそも、この二〇一五年二月二十五日というのは、何か残っているものがあるんですか。残っているものがある上で、確認したけれどもできなかったのか、そもそもないのか、その点、はっきりさせてください。

○原政府参考人 お答え申し上げます。

今御指摘のありました入邸記録でございます。この入邸記録とは、外部からの官邸への入邸に際しての訪問予定者に、訪問先への事前届出を必ず求めている訪問予約届というものでございます。これは、従来から国会で御答弁させていただいておりますが、使用目的終了後、遅滞なく廃棄という扱いになってございます。

総理の御答弁は、そういう遅滞なく廃棄する取扱いとなっているが、念のため確認したが、やはり確認ができなかった、こういうことでございます。

○塩川委員 ですから、この訪問予約届について、二〇一五年二月二十五日のは残っているんですか。

○原政府参考人 お答え申し上げます。

遅滞なく廃棄してございまして、確認できなかったということでございます。

○塩川委員 廃棄しているから、ないから確認できないと言っているだけで、その日についての記録があったらどうかという問題も出てきますし、当然、この訪問予約届だけではなく、官邸においてさまざまな来訪者があった際に、関係者がきちっと記録をする、面談の記録などをとるということも当然あるわけで、これについては、中川委員を始めとして、今委員会でも繰り返し要求をしているところであります。

そういう点について、愛媛県側は文書においてきちっとした記録を明らかにしているのに、官邸の方というのは、この問題についての記録というのは何ら、文書で示すものも一つもない。こういう点で、総理が言っているからというだけの話であって、これは説得力がない。政府としてコメントする立場にないという言葉でかわすような話じゃないと思うんですよ。

官房長官、改めてお尋ねしますけれども、政府の信頼性が揺らいでいるという問題なんですから、コメントする立場にないとかというので愛媛県の新文書について脇に置くような態度というのは、一層政府への疑念を拡大するだけであって、これはしっかりと愛媛県側に確認をする、こういうことこそ必要なのではありませんか。

○菅国務大臣 今日までも、官邸の入邸記録については何回となく質問があり、そのたびにそのシステムについてお答えをし、しかし、念のために調べるべきだということも何回かありました。そういう中で、今回調べさせていただいて、なかったということであります。

また、これは愛媛県の文書でありますから、政府としてここはコメントするものではないと思います。

○塩川委員 いや、それぞれ、認識、事実関係について違いが出ているわけですから、まさに参議院の予算委員会が国政調査権で、提出された、責任ある、いわば公文書であるのがこの愛媛県の新文書であるわけで、そういう重みを持って政府が受けとめているかどうかというのが問われているんじゃないですか。

国政調査権に基づいて出されたこういう新文書で、総理の言っていることと違うことが書かれている。その記録として出されている問題についての、事実として認められる、このことをやはり問われているわけですから、疑いがかけられているのはやはり総理の側であって、これはしっかりと反証を示す必要がある。一言、会っていないと言うだけではこれは納得し得ないわけで、何らかの物証を含めて反証を示してもらいたいんですけれども。そういうことを示すということこそ政府に求められているんじゃないですか。

○菅国務大臣 ですから、総理御自身が答弁されたことがこれは全てだと思います。

○塩川委員 ですから、それが疑念を更に深めているということになっているわけですから、そういう点での政府の姿勢そのものが問われているわけであります。

何らか記録なり文書なり証言なりで改めて事実関係をはっきりさせる、反証するというのは、政府がまさに求められている責任ですから、そういうものをしっかりと示すということこそ必要じゃないですか。

○菅国務大臣 御本人は、会っていないということ、そして、念のために入邸記録も調査をした、そういうことを答弁しているわけですから、それが全てじゃないでしょうか。

○塩川委員 いや、全然全てじゃないですよ。入邸の記録だけで何らかの物証になるわけではありませんし、そもそも何もないわけですから。

そういう点でも、具体的に文書等で、記録等で出せないというのであれば、これはやはり関係者にしっかりと証言をしてもらうということこそ必要であるわけです。

そういう点でも、柳瀬さん自身のあの参考人での答弁というのが、まさに会っている日付そのものについても、二〇一五年の三月の二十四日に加計関係者と柳瀬さんが会っていたなんという記載もあるわけですからね。そういうのが実際に参考人で答えたのと食い違うわけで、こういった問題についてしっかり明らかにしてもらう上でも、柳瀬さんの証人喚問も必要ですし、一番の当事者である加計孝太郎さん、しっかりと国会に来てもらって証人喚問に応じてもらう。また、この愛媛県の新文書を提出した中村時広愛媛県知事の参考人招致、こういうことは当然のことであるわけです。

そういう点でも、これは官房長官として、柳瀬さんにもう一回国会に出てもらって証人喚問に応じてもらう、こういうことについて、しっかりと働きかけるということは、やはり政府として行う必要があるんじゃないですか。

○菅国務大臣 従来までも国会のことは国会でお決めいただいておりますので、そのように国会でお決めいただくことだと思います。

○塩川委員 委員長、この柳瀬唯夫元総理秘書官と加計孝太郎理事長の証人喚問、中村時広愛媛県知事の参考人招致をぜひ求めたいと思います。

○山際委員長 後ほど理事会で協議いたします。

○塩川委員 この愛媛県の新文書では、柳瀬氏が二〇一五年三月二十四日に加計関係者と面会していることが記載をされています。また、加計理事長と安倍総理が面談したと記載されている二月二十五日にも、先ほど冒頭で紹介をしたように、柳瀬氏が同席していたと思われる記述があります。

この二つの日付について、これは内閣官房の総理秘書官を務めていたときの話ですから、内閣官房として、柳瀬氏にしっかり確認してもらう必要があるんですが、この二つの日付について、実際どうだったのか、それについて答えてもらえますか。

○村上政府参考人 特区制度の運用に関する話ということで、内閣府の方で確認をとらせていただきましたけれども、まず、さきの参考人質疑において、柳瀬元秘書官は、後藤先生の御質問に対して、平成二十七年二月から三月ごろだったと思いますけれども、加計学園の事務局の方から、上京する際にお伺いしたいという申入れがあって、官邸でお会いをしましたと。

蓮舫議員からの、加計学園関係者と会ったと言いますが、これ三月二十四日ではないですかとのお尋ねに対しては、日付がどの辺だったかはちょっと私わかりませんというふうに答弁をしております。

また、五月二十二日に、記者からのお尋ねに対して柳瀬元秘書官は、御指摘の安倍総理と加計理事長の面会についてでありますけれども、私はもちろん同席をした覚えもございませんし、その話を伺った覚えもございません、また、総理から本件について指示を受けた覚えもありません、したがいまして、その文書に記載のありました、私が安倍総理と加計理事長の面談を踏まえて資料の提示をお願いした覚えもございませんと述べたと承知をしてございます。

今回、委員のお求めもありましたので、改めて柳瀬元秘書官に確認もいたしましたけれども、やはり、さきの参考人質疑や記者からのお尋ねに対してお答えしたとおりであるということでございまして、そのように内閣府としても本人に確認をしてございます。

○塩川委員 済みません、もう一回確認しますけれども、二月の二十五日については、記者の問合せとの関係で、そういう、記憶がないという言い方なんですかね。三月の二十四日についてはどういうふうに答えているんですか。その点、内閣府としてどういうふうに確認をしているんですか。

○村上政府参考人 それぞれについてお答えを申し上げます。

三月二十四日の関連ということでありますが、そもそもの発端となりました四月二日の面会に先立ち、二月から三月ごろにかけて加計学園の事務局の方とお会いをした記憶があるが、日付ははっきりしないと。これに対して蓮舫議員から、三月二十四日ではないですかと問われて、その日付については、どの辺だったか、ちょっと私わかりません、このようにお答えをされているというふうに認識をしてございます。

他方で、二月の二十五日の方につきましては、これは御指摘いただいたとおり、記者からのお尋ねに対してお答えをしているというのが柳瀬元秘書官の認識でございまして、こちらにつきましては、そもそも、総理が二月二十五日にお会いされている事実自体を否定されるコメントを出しておられるというふうに認識しておりますけれども、当然でございますが、そういった総理との面会については、もとより日付のいかんにかかわらず同席をしておりませんし、したがいまして、その内容についても指示を受けた覚えもないというふうに本人が説明をしているというふうに内閣府として認識してございます。

○塩川委員 いや、本人がそういうふうに説明していると内閣府が承知していると言うんだけれども、もう一回確認したのかという話なんですよ。

二月の二十五日に会いましたか、三月の二十四日に会いましたか、単純な話なんです。内閣府として、これを柳瀬さんに聞いたんですか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。

御通告を頂戴しておりますので、改めて、記者に対してそうしゃべったというだけではなく、その後、本人に確認をしてございますが、二月二十五日の総理面会の絡みに関しては、そもそもそういった会議自体も承知をしていないし、自分はそうした場にも同席していないし、それに伴う指示も受けていないということを、内閣府として直接本人に確認をしてございます。

三月二十四日につきましても確認をしてございますけれども、これにつきましては、後藤茂之先生や蓮舫先生からのお尋ねに対してお答えしたとおりでございまして、四月二日の前に、二月から三月ごろだったか、加計学園の方と柳瀬秘書官本人がお会いをしたことはあるだろう、ただし、その日付については正確にはわからないということで、それが三月二十四日であるかどうかについては自分自身は確認する手段を持ち合わせていないという趣旨で、日付がわからない、このように認識をしているというふうに内閣府としても理解しております。

○塩川委員 ですから、もともと柳瀬さんの参考人での答えがあやふやだったんですよ。官邸で三回会いました、四月二日もありますけれども、二月か三月ごろという話と、六月という話でね。

二月か三月ごろというのは、そもそも幅がある言い方でおかしいなと思っていたんですが、今回の場合に当てはめてどうなのかということになってくるんですよ。じゃ、三月の二十四日というのがそれなのか、いや、そうではなくてまた別途あるのか、二月の二十五となるのか。

そもそも、官邸外で総理と加計さんが会っている可能性も当然あるわけですけれども、そういうことを含めて、伝言ゲームみたいなやりとりでは全く納得がいかないわけで、内閣官房として、首相秘書官を務めているようなときに内閣官房が責任を持って調べる、内閣府に頼んで、内閣府が経産省の柳瀬さんに聞く、こんな伝言ゲームみたいなやり方じゃなくて、直接、事実関係を明らかにするということがやはり必要だ。

そういったことを政府が責任を持って行うということが必要なわけで、改めて柳瀬氏の証人喚問が求められているということを申し上げて、質問を終わります。

【内閣委員会】カジノ解禁とんでもない/依存症対策法案に反対/衆院本会議可決

自民・公明・維新各党が提出したギャンブル依存症対策法案が25日、衆院本会議で与党などの賛成多数で可決しました。共産、立民、無所属の会、自由、社民の各党・会派が反対しました。

自民・公明・維新各党が提出したギャンブル依存症対策法案が25日、衆院本会議で与党などの賛成多数で可決しました。共産、立民、無所属の会、自由、社民の各党・会派が反対しました。

本会議に先立つ同日の衆院内閣委員会で、同法案への反対討論を行いました。

パチンコなどが身近な日本には依存症を疑われる人が320万人おり、国が社会的課題として対策を行うことが必要だ。依存症対策には新たな依存症者を生みださないことが必要だ。

法案の提出者が「依存症者を減らすことが法案の目的だ」と述べるとともに、「カジノ解禁が新たな依存症者を増やす」ことを認めている。新たなギャンブルであるカジノの解禁を認めることは矛盾している。にもかかわらず、法案の提出会派はカジノ推進法を強行し、今国会に提出されているカジノ実施法案に対しても政府と一体に推進を図ってきたことは極めて重大だ。カジノ解禁とギャンブル依存症対策はまったく相いれないものであり、法案には賛成できない。

ギャンブル依存症対策として必要なのは、射幸性の抑制や入場・購入制限、広告の規制などの義務付けと、パチンコの賭博性を規制することだ。ましてカジノの解禁などもってのほかだ。

反対討論は、以下の通りです

私は、日本共産党を代表して、自民、公明、維新提出のギャンブル等依存症対策基本法案に反対の討論を行います。

公営ギャンブルやパチンコが身近にある日本には、約320万人とも推計されるギャンブル依存症を疑われる人がいるとされ、諸外国と比較してその割合が非常に高く、深刻です。ギャンブル依存症問題に対し、国が、社会的課題として対策を行う必要があることは言うまでもありません。

ギャンブル依存症対策で重要なことは、依存症の進行の防止や回復とともに、新たな依存症者を生み出さないことです。

提出者はこの法案が依存症者を減らすことを目的にしていると述べるとともに、カジノ解禁が新たなギャンブル依存症者を増やすことを認めました。ギャンブル依存症者を減らす策を掲げることと、新たなギャンブルであるカジノの解禁を認めることは矛盾しています。

にもかかわらず、本案の提出会派は、新たなギャンブルであるカジノ解禁を推進しています。2016年にカジノ推進法を強行し、さらに今国会に提出されているカジノ実施法案に対しても、政府と一体となって、推進を図ってきたことは極めて重大です。

カジノ解禁とギャンブル依存症対策は全く相いれないものであり、自公維案には同意できません。

ギャンブル依存症対策として必要なのは、ギャンブル事業者へ、射幸性の抑制や入場・購入制限、広告の規制など依存症発生等の防止への取組を義務付けることであり、大半の依存症者の原因であるパチンコの賭博性を規制することです。

ましてやカジノを解禁し、新たにギャンブルができる場所を増やすなどもってのほかです。

以上、申し述べ討論を終わります。

【衆院本会議】TPP11関連法案可決/「経済・食料主権を侵害」本会議で反対討論

米国を除く11力国が署名した環太平洋連携協定(TPP11)関連法案の採決が衆院本会議で強行され、自民党、公明党、維新の会の賛成で可決されました。日本共産党、立憲民主党、国民民主党、無所属の会、自由党、社民党は反対しました。

米国を除く11力国が署名した環太平洋連携協定(TPP11)関連法案の採決が衆院本会議で強行され、自民党、公明党、維新の会の賛成で可決されました。日本共産党、立憲民主党、国民民主党、無所属の会、自由党、社民党は反対しました。

TPP11は、TPPを丸ごと組み込んだものであり、国会決議に真っ向から反する。経済主権や食料主権を侵害するもので、断じて認められない――と反対討論しました。

反対討論は以下の通りです。

私は、日本共産党を代表して、TPP11関連法案に断固反対の立場から討論を行います。

何よりまず、本法案の質疑を短時間で打ち切り、採決を強行したことに厳しく抗議するものです。本法案の審議に対し野党は、関係委員会との連合審査、テーマ別審議、中央・地方公聴会、参考人質疑、さらなる総理質疑などを求めてきました。

このまま審議を打ち切れば、アメリカが抜けたTPP11が、日米の「新協議」と相まって、日本経済と国民生活にどのような打撃を与えるのか、国民に問題点を明らかにできず、国会の責務を果たしたとは到底言えません。

TPPは、2年前の国会でも国民の厳しい批判にさらされ、審議中にアメリカが離脱したにもかかわらず、政府・与党が採決を強行したものです。今回のTPP11は、この間のわずかな審議でも、重大な問題点が明らかになっています。

TPP11は、TPPを丸ごと組み込んだものであり、TPPと同様、米、牛肉・豚肉、乳製品など重要五項目を関税撤廃交渉から除外することを求めた「国会決議に真っ向から反する」ものであります。経済主権や食料主権を侵害するもので、断じて認めることはできません。

そもそもTPPは、国境を越えてもうけを追求する多国籍企業の活動を後押しするものです。関税の原則撤廃や投資の自由化、規制緩和を行おうとするその本質は、そのままTPP11でも維持されています。多国籍企業が投資先国を提訴するISD条項、食の安全や金融サービス等などの危険性も基本的に変わっていません。情報開示や説明はまったく不十分であり、到底みとめることはできません。

また、政府はTPP11による農業生産の減少は「ない」とする試算を発表しましたが、この政府試算は「影響がないように対策するから影響がない」と言っているにすぎません。対策を検討するための試算になりえないことは明白であります。

さらに、4月の日米首脳会談で、日米経済対話に加えて新たな経済協議の枠組み「FFR」創設に合意したことは重大です。

安倍総理は、わが党の笠井議員の質問に対し「TPPですでに譲歩しているもの以上は譲歩できない」と答弁しましたが、TPP交渉で日本が『国際公約』したとみなされる関税・非関税措置撤廃を出発点に、「日米新協議」でさらなる譲歩を迫られることは明らかです。

すでに日米経済対話で、USTR(米国通商代表部)が公表している「外国貿易障壁報告書」の要求項目に対し、具体的な措置が取られました。さらに、USTRは、BSE(牛海綿状脳症)問題は解消したとして、牛肉市場の完全な開放を求めています。アメリカの要求を受け入れ、食の安全基準を損なうことなど断じて認められません。

日米の「新協議」は、アメリカの身勝手な「貿易障壁」撤廃を受け入れる場となり、さらには日米FTA(自由貿易協定)へとつながるものとなります。日本経済と国民生活に大打撃を与えることは必至であります。

安倍総理は、TPP11は「成長戦略の柱」だといいます。しかし、その路線が導く先は何か。TPPは、日米の多国籍企業が、アジア・太平洋地域で自分たちが儲けられるルールを広げたい、ということが本質です。この路線は、一握りの大企業を肥え太らせ、各国で国民の貧困と格差を拡大させるものでしかありません。

日本が進むべき道は、TPP、TPP11、「日米新協議」ではありません。各国の経済主権や食料主権を尊重し、平等・互恵の貿易ルールづくりによって経済関係を発展させる道にすすむことであります。このことを強調し、反対討論を終わります。

【内閣委員会】事業者の規制こそ/ギャンブル依存症対策法案で

ギャンブル依存症対策基本法案に関し、立民・無所属の会・自由・社民案について質問し、依存症対策に必要なものは射幸性の抑制や広告の規制など事業者そのものに対する規制強化だと主張しました。

ギャンブル依存症対策基本法案に関し、立民・無所属の会・自由・社民案について質問し、依存症対策に必要なものは射幸性の抑制や広告の規制など事業者そのものに対する規制強化だと主張しました。

同法案は、カジノ解禁の具体化と一体の自民・公明・維新案と、カジノ推進反対の立民・無所属の会・自由・社民案の両案が審議されています。

わたしが4野党・会派案と自公維案の最大の違いを尋ねると――法案提出者の初鹿明博衆院議員(立民)は、射幸性の抑制や入場制限などの措置を講ずる内容の検討規定を設けたことだと説明しました。

検討規定にある「ギャンブル関連事業者の広告宣伝の在り方」について、現状認識と規制のあり方をただすと。

初鹿氏は、パチンコなどへの依存に対する注意喚起は業界任せであり、駅や電車など公共の場で大量広告されているのが現状だと発言。広告の時間帯や量、場所について規制する必要があると答えました。

依存症対策に必要なことは、射幸性の抑制や広告の規制、立地規制など依存症の発生を防止するギャンブル事業そのものへの規制強化だ。とくに依存症の大半を占めるパチンコに対する規制強化を進めるべきだ。ましてや、新たにギャンブルを広げることになるカジノ解禁は断じて認められない。

「議事録」

<第196通常国会 2018年05月24日 内閣委員会 20号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

三人の参考人の皆さんには、それぞれ貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。

私の方からは、やはりギャンブル依存症の問題を考える際に、今政府が提出をして審議に入っておりますIR実施法案、カジノの解禁について、まずお尋ねをしたいと思っております。

三人の皆さんにそれぞれお尋ねしたいんですけれども、やはり、ギャンブル依存症者を減らそうという今回の法案ではありますけれども、新たにギャンブルをつくるという仕組みになるわけです。そういう点で、制度設計上、世界最高水準のカジノ規制ということも言われているんですけれども、このIR実施法案におけるカジノ規制についての評価について、お三方にそれぞれお答えいただけないでしょうか。

○西村参考人 この会は、いわゆる依存症対策のところなので、カジノの規制について私がお答えするのはどうかと思うんですが。

現在、実施法等の中で依存症対策という名前の中で行われているものが、一体どの程度本当に実効性があるのか。それから、海外での対策をしてきたエビデンスのレベル、また研究者の目から見ると、やはりかなり奇異に見える部分があるというところがあります。そこはやはり、世界最高水準ということ、国内の事情もありますが、世界の評価というときには、これはどうなのかなというのは正直感じる部分はあります。

あとは、カジノというのとIRというのは本来私は別のものだと思っておりまして、IRのないカジノもありますし、IRのあるカジノもありますし、カジノのないIRもあるので、そこの部分は少し、規模もあるので、一つを置いて全てカジノの中の対策、依存症対策というと、余りにもざっくりし過ぎていて、今度、国内における規模の中におけるフロア内の問題か地域の問題かというふうに少し分けていかないと、なかなかこの問題の規制の効果というのを評価するのは難しいかなというふうに思っております。

○田中参考人 ありがとうございます。

実は先生、私、はまったギャンブルが競艇とカジノなんですね。なので、カジノのことはすごく本当にかつて大好きだった人間として申し上げますが、入り口でやられている規制、いろいろ出てきている規制というのは、あれはギャンブラーにとって余り意味がないかなというふうに思っています。

六千円の入場料みたいなものというのは、こちらは、やはりカジノに行ったときは何十万、何百万取り返してやろうと思って行っているので、六千円ぐらい取ったからといって、別にどうということないなというふうに思っちゃうんですね。

あとは、入場規制といっても、本当に月何回というのが果たして効果があるのか。日本には、それこそ闇カジノもたくさんありますし、やろうと思えばオンラインカジノもありますし、そもそも海外に行けばいいことなので、あの入場回数の制限というのが果たして効果があるのかなというふうにも思っています。

唯一、入り口の規制で効果があるなというふうに思うのは、家族と本人の申告です。あれは、やはり海外でもエビデンスありますよ。私たちの経験からいっても、あれは効果があるんじゃないかなというふうに思っているんですね。

何よりも、何かお金の話ばっかりして、あいつ、金が欲しいのかなと思われていないかと思ってちょっと心配なんですけれども、やはり海外のカジノというのは、〇・一%から〇・五%の、売上げからギャンブル依存症対策費に回すという明示があるんですね。でも、今度の制度設計でもやはりそれがないということで、結局、公益に回すみたいな感じになっているんですけれども、その公益の中にギャンブル依存症対策が入っていないわけですよね。なので、私たちとしては、そこが一番片手落ちじゃないかなというふうに思っております。

元ギャンブラーの経験からですけれども、以上です。

○三上参考人 入場回数制限について、一週間三回、月十回という制限が依存症対策になるのかどうか、入場料六千円という金額がカジノ施設に安易に入場することを抑止する効果を持つのかということについては、非常に疑問を持っておりますし、そういう依存症対策としての効果があるとは言えないんだろうというふうに思っております。

何よりも、今ここで依存症対策基本法案について審議されて、依存症というのが非常に深刻な問題になっているということを踏まえて、これから基本計画をつくって各種の取組を進めていこう、実態把握等をやっていこうというときに、新たにカジノをつくって新たな依存症の人をふやしていくというのは、非常に大きな矛盾なんだろうというふうに思っております。

以上です。

○塩川委員 それぞれ貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

私は、きのうの質疑の中でも、法案の提出者の方々に、この法案はギャンブル依存症の方を減らしていこうという法案ですねということを、そうですという確認をいただいたわけです。その場合に、既存の公営ギャンブルやパチンコなどもある、それに新たに、刑法で禁じられている賭博を解禁する、カジノを導入するということは、これは相入れないんじゃないですかということもお尋ねしたんです。

ですから、今回の法案とまさに密接にかかわっているのがカジノ解禁を核とするIR法案であるわけです。私、率直に、カジノを解禁すれば、新たなギャンブル依存症者をふやすことにつながると思いますので、お三方にお尋ねしますが、こういったカジノ解禁はやめるべきではないかと思うわけですけれども、お三方の御意見をお聞かせください。

○西村参考人 これにつきましては政治的な判断ですので、どうあるべきかというのはなかなか難しいんですが、ただ、対策をとっている側としては、現実問題、カジノができたエリアで対策を重点的にやっているところでの、ギャンブルの依存の問題を持っている人たちが開設前よりも減っていくという問題、それから治安の改善等々、やはり産業がある程度地域に投資をしていくということで社会問題をある意味起こす部分と抑止する部分というものが、これは両方、両面あると思うんですね。

いかにその部分がバランスよくされるかであって、それが基本的に、カジノであろうが町の工場であろうが、どんな産業であれ、そこに来れば、例えば、私は沖縄にいますが、沖縄はインバウンドで今経済を活性化させております。その結果、何が起こっているかというと、今、感染症の問題が出ております。これは引き受けざるを得ない問題なんですね。

何をとるかというのは、それは今後の、国益の問題であって、その中の一つとして、カジノというよりもIRというものを使う、そこは、やはりそれなりの覚悟の上で対策をしていくということであれば、いかにイニシャルの、今ある問題をより減らす。さらに、ギャンブルだけではなくて、他の、福祉財源がなくなっていく中でこれを活用するか、そこは知恵の問題であって、純粋にカジノがよいか悪いかという話だけでやはり議論するべきではないというふうに思っております。

○田中参考人 ありがとうございます。

私も、本当にギャンブル依存症者として思うことは、やはり、もしカジノができたとしたら、相当今ある既存ギャンブルに対しても規制がかけられるようであれば、総体的にギャンブル依存症を減らすことができるというふうには思います。

例えば、今マイナンバーで管理するみたいなことがカジノで出ていますけれども、あれを、マイナンバーとかはやめて、もうちょっと出回っている運転免許証とかその程度の身分証明書で、パチンコとか競馬とか公営競技にもきちんと、機械を開発して年齢制限なんかをきっちりできるぐらいのことまでできれば、総体的にギャンブル依存症を減らすということはできるんじゃないかなというふうには思っています。

息抜きとしてギャンブルということを楽しみたい人たちがいるという気持ちは本当に重々わかるんですけれども、本当に依存症対策がどの程度できるかというところ、そこがどこまで踏み込めるかということがカジノの是非にかかっているのではないかなというふうに思っております。

○三上参考人 先ほど述べましたけれども、依存症対策についてこれからやっていこうというときに新たなカジノ施設をつくることは矛盾であるというふうに私は考えておりますし、少なくとも、今、特定複合観光施設区域整備法案として提出されているものについては、依存症対策は不十分であるというふうに言わざるを得ない内容だと思っていますので、これをつくることによって依存症の人が減るということはあり得ないだろうというふうに思っております。

カジノについて、高い経済効果が期待されていると言われていますけれども、そこで期待される経済効果の中身は何かというと、突き詰めれば、単純に言えば、ギャンブルで負けた人のお金ということになるわけで、依存症の人をふやしていくことによって経済効果を上げる。それだけの経済効果を上げるためには、それだけ多くの人の生活が破壊されることになる。人の不幸をもとにして経済効果を上げるという経済政策でいいのかどうかということについては、私は反対意見を持っております。

以上です。

○塩川委員 ありがとうございます。

次に、田中参考人にお尋ねします。

依存症者の団体をつくられて、支援を行っておられる。そういう点では、アルコールと薬物とそしてこういったギャンブルと、それぞれ団体の方がやっていらっしゃる、いろいろな努力をなされておられるわけです。

そういった依存症に係るような、そういう自主的な運動をされておられる方同士の連携といいますか、それぞれの役割とそういう連携と、その持つ意味も大きいのではないかなと思うんですが、そういう点での体験、経験などを踏まえて、お聞かせいただけないでしょうか。

○田中参考人 ありがとうございます。

本当に、カジノのこの問題が出てギャンブル依存症対策ということが言われるようになって、初めて私たちも、アルコール、薬物、ギャンブルの御家族が連携するということが始まったばかりなんですね。

それで、やはりギャンブルの基本法ができたら、アルコールはできたし、ギャンブルはできたし、次は薬物というふうに、私たち、悲願として考えております。そして、依存症ということが包括的に社会の中で認知されていけばありがたいなというふうに思っております。

ただ、薬物の御家族というのは、なかなか声を上げたりとか、やはり違法であるということがあるので、顔出しで発言したりということはできないので、アルコールとかギャンブルの家族がその分を助けていくというようなことは必要ではないかなというふうに思っている。

やはりアルコールに関しては社会が受け入れている部分というのもすごく多くて、それがよしあしなんですけれども、アルコールというのはたくさんの味方がいるんですね。お医者さんもたくさんかかわっていらっしゃいますし、何より議連もありますし、ほかにも、長い歴史があって、断酒会さんという地域に根差した活動をされている方たちがいて、またそういう方たちがたくさんの連携や知恵を持っておられるということがあるので、私たちのような、本当に今始まったばかりのギャンブルとか、あと、なかなか声を上げられない薬物というのは、アルコールの方々が敷いたレールに乗るというか、そこで耕していただいた土壌を使わせていただくということで、大変恩恵を受けております。

○塩川委員 ありがとうございます。

三上参考人にお尋ねいたします。

日弁連のギャンブル依存対策推進に関する意見書で、ギャンブルとの物理的、精神的近接性の排除をギャンブル依存対策の重要な柱の一つとすべきことという話のところであります。

依存症が疑われる方々に対してのさまざまな相談活動ですとか支援を行うと同時に、やはりギャンブル事業者に対する規制というのをしっかり行っていくということが必要だろうと思うんですけれども、こういう点で幾つかの例示もされておられるわけですが、その中身はどのようなものなのか、また、その意味するところがどういうことなのか、こういうことについて御説明いただけないでしょうか。

○三上参考人 やはり依存症対策、予防という意味で一番大切なのは、今のように、時間的、場所的に、いつでもどこでもギャンブルが身近にあるという状況を変えていく必要があるのではないかというふうに思っております。

そういう意味では、ギャンブル事業者のCMがテレビで普通に流されていると子供も目にするということがあり、駅前のすぐ近くにパチンコがあって、そこからにぎやかな音が聞こえてきて、子供と一緒にその目の前を通るというようなことがあり、子供のころから身近にギャンブルがあるという状況で育っていくことについては、非常に問題が大きいのではないかというふうに思っておりますというのが一点です。

もう一点は、入場回数制限等入場制限という問題になってきますけれども、やはり全てのギャンブルを包括した形での入場回数制限等というのはあるべきだと思いますし、自己申告、家族申告による制限というものも、カジノだけではなくて全てのギャンブルを包括したものとしてやっていく必要があるんだろう。

あるいは、収入に応じてかけ金額の上限を決めるとか、いろいろ、いつでもどこでも簡単にギャンブルができるという状況を変えていくためにやらなければいけないことはたくさんあるんだろうというふうに思っております。

○塩川委員 実際に依存症で大きな比重を占めるのはパチンコですけれども、パチンコは一万店舗ある、こういった出店規制のような、そういった取組についてはどのようにお考えでしょうか。

○三上参考人 出店規制というのもあるべきだろうと思っております。

出玉規制ということがやられましたけれども、出玉規制ということよりも、やはり、どこに行っても何軒もパチンコが目の前にあるという状況でいいのかどうかということについて、風俗営業法の中でも、もうちょっと今の状況というのは、学校の近くにも駅の近くにも、どこにでもパチンコが並んでいるというのは変えなければいけないのではないかというふうに思っております。

○塩川委員 終わります。ありがとうございました。

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

私は、きょうは、立憲民主党、無所属の会、自由党、社会民主党提出のギャンブル依存症対策基本法案について、提出者にお尋ねをいたします。

最初に、自公維の案と野党の案、この一番の違いは何なのか、この点についてお尋ねをいたします。

○初鹿議員 御質問ありがとうございます。

昨日から何度も答弁させていただいておりますが、やはり大きな違いとして、我々野党案の方は、民間から支援を受けるギャンブル依存症の患者等及びその家族の経済的な負担を軽減するための施策が盛り込まれているところでございます。この点は、先ほどから御答弁があるように、自公維案には盛り込まれていないところであります。

それと、加えて、我々野党案では、附則第二項において検討規定を設けており、そこには、政府が、射幸性の抑制、未成年者等の入場制限の方策等の事項について検討し、遅くとも法律の施行後三年以内に必要な措置を講ずるものとしております。

この中でもとりわけ、附則第二項第六号に規定をします、ギャンブル関連事業者のギャンブル依存症対策に係る費用負担の検討が我々は重要であると考えております。ここは昨日からかなり議論になっておりますが、自公維案の提出者の皆様方は否定的であるところですけれども、我々はこの点が非常に重要であると考えております。

やはり、ギャンブル関連事業者の方は、ギャンブル依存症の発生等の原因になり得る事業を行っていて、そして収益を得ているわけですから、その収益の中から資金を拠出することは妥当であるというふうに考えております。

○塩川委員 今御説明がありました中で、経済的負担の軽減についてお尋ねします。

第十九条に、国及び地方公共団体は、民間による支援を受けるギャンブル依存症の患者等及びその家族の経済的負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとありますが、具体的にどのような措置を考えておられるのか、お尋ねします。

○初鹿議員 どうもありがとうございます。

まず、現状において、ギャンブル依存症の患者等や家族が民間団体等による支援を受けるためには、費用は基本的には自己負担になっております。そのため、その費用が患者等の生活を圧迫し、それによって患者等が支援を受けることをちゅうちょするおそれが生じています。

そこで、この条項を設けているわけですけれども、具体的には、民間団体への助成等により、間接的に患者等の経済的負担を軽減するだけではなくて、患者等やその家族への直接的な経済的支援を行うことを想定しております。例えば、障害福祉の施策の中に組み込むとか、直接本当に現金を渡すというやり方ではない形の直接的な支援ということもあり得るのではないかというふうに考えておりますので、その点は今後の検討だというふうに思います。

○塩川委員 続けて、附則の検討項目にありますギャンブル関連事業者の広告宣伝のあり方に関して、現状認識及び規制のあり方についてお考えをお聞かせください。

○初鹿議員 この点は非常に私も重要だというふうに思っております。

アルコール健康障害基本法でも広告規制というのは非常に議論になっておりまして、中谷先生もいらっしゃいますが、なかなか、事業者側からすると、広告に規制をするということには抵抗があるわけであります。

ただ、現状を申し上げますと、パチンコ事業者の方々は、例えば新聞に折り込む広告や、駅等でティッシュを配ることがありますよね。そういうティッシュや、最近だと、駅に出ているでっかい看板の中にも、のめり込みには注意しましょうという注意喚起文を添えていることが多くなっているわけです。

ただ、これは業界での自主規制のために、頑張ってそうやって前向きにやっている事業者もいれば、そうじゃないところもいるわけであって、やはりここは統一して対応するようなことが必要だというふうに思います。

また、今度の日曜日が日本ダービーの開催なわけですね。きのうも、私は東京の議員なので電車で帰宅をするんですが、電車のドアの上に今モニターがありますよね。そこで日本ダービーの広告が流されるわけです。場合によっては、駅全体がJRAの広告になるときがありますよね。年末の有馬記念のときなんかは、渋谷の駅に行くと、ここは一体どうなったんだみたいなことになるわけです。

むしろ民間のパチンコ事業者がそれだけ意識をしているのに、公営競技の方は全く意識もなく、ちゅうちょもなく広告を打ち出しているということは、私は非常に問題が多いのではないかというふうに考えております。

ですので、我々は、検討事項の中にギャンブル関連事業者の広告宣伝のあり方というものを掲げておりまして、ポスターやウエブサイトにおいて普及啓発や注意喚起を促進するということと、やはり時間帯や広告の量や場所などについてきちんと規制をしていくことは必要ではないかというふうに考えております。

○塩川委員 ありがとうございます。

やはり、ギャンブル依存症の発生を抑制するためには、ギャンブル事業者の事業そのものへの規制強化が必要だと考えます。

ギャンブル依存症対策として必要なことは、ギャンブル事業者に対して、射幸性の抑制や広告の規制、立地規制など、依存症の発生を防止する、ギャンブル事業そのものへの規制強化であります。特に、依存症の大半を占めるパチンコに対する規制強化を進めるべきだと考えます。

ましてや、新たにギャンブルを広げることになるカジノ解禁は断じて認められないということを申し添えて、質問を終わります。

【内閣委員会】ギャンブル依存症対策/予防が重要/事業者への規制を

ギャンブル(等)依存症対策基本法案について参考人質疑。

ギャンブル(等)依存症対策基本法案について参考人質疑。

意見陳述で、日本弁護士連合会カジノ・ギャンブル問題検討ワーキンググループ事務局長の三上理氏は「ギャンブル依存症対策として、依存症の進行の防止や回復ももちろん大切でありやらなければならないことだが、一番大切なことは予防であり、新たに依存症者を生み出さないことだ」と述べました。

公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会代表理事の田中紀子氏は「依存症対策予算は6.1億円(2018年度)。そのうち民間団体への支援は1800万円しかない。民間団体は大きな役割を果たしているが、あまりにも公的支援が少ない」と述べました。

わたしは、カジノを解禁すれば、新たな依存症者を増やすことにつながるのではないか――と質問。

三上氏は「依存症対策について法律を作って、対策を進めていこうというときに、新たにカジノを作って、新たな依存症の人を増やしていくというのは非常に大きな矛盾だ。カジノが経済対策として効果があるという意見があるが、カジノの儲けは負けた人のお金であり、人の不幸をもとにした経済政策には反対だ」と述べました。

さらに、依存症対策には、ギャンブル事業者への規制が必要ではないか――と質問。

三上氏は「予防として一番大切なことは、時間的・場所的にいつでもどこでもギャンブルが身近にある状況を変えることだ。公営ギャンブルやパチンコなど、すべてのギャンブルを対象にした入場制限や自己申告・家族申告の制限などに加え、パチンコの出店規制も必要だ」と述べました。

「議事録」

<第196通常国会 2018年05月24日 内閣委員会 20号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

三人の参考人の皆さんには、それぞれ貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。

私の方からは、やはりギャンブル依存症の問題を考える際に、今政府が提出をして審議に入っておりますIR実施法案、カジノの解禁について、まずお尋ねをしたいと思っております。

三人の皆さんにそれぞれお尋ねしたいんですけれども、やはり、ギャンブル依存症者を減らそうという今回の法案ではありますけれども、新たにギャンブルをつくるという仕組みになるわけです。そういう点で、制度設計上、世界最高水準のカジノ規制ということも言われているんですけれども、このIR実施法案におけるカジノ規制についての評価について、お三方にそれぞれお答えいただけないでしょうか。

○西村参考人 この会は、いわゆる依存症対策のところなので、カジノの規制について私がお答えするのはどうかと思うんですが。

現在、実施法等の中で依存症対策という名前の中で行われているものが、一体どの程度本当に実効性があるのか。それから、海外での対策をしてきたエビデンスのレベル、また研究者の目から見ると、やはりかなり奇異に見える部分があるというところがあります。そこはやはり、世界最高水準ということ、国内の事情もありますが、世界の評価というときには、これはどうなのかなというのは正直感じる部分はあります。

あとは、カジノというのとIRというのは本来私は別のものだと思っておりまして、IRのないカジノもありますし、IRのあるカジノもありますし、カジノのないIRもあるので、そこの部分は少し、規模もあるので、一つを置いて全てカジノの中の対策、依存症対策というと、余りにもざっくりし過ぎていて、今度、国内における規模の中におけるフロア内の問題か地域の問題かというふうに少し分けていかないと、なかなかこの問題の規制の効果というのを評価するのは難しいかなというふうに思っております。

○田中参考人 ありがとうございます。

実は先生、私、はまったギャンブルが競艇とカジノなんですね。なので、カジノのことはすごく本当にかつて大好きだった人間として申し上げますが、入り口でやられている規制、いろいろ出てきている規制というのは、あれはギャンブラーにとって余り意味がないかなというふうに思っています。

六千円の入場料みたいなものというのは、こちらは、やはりカジノに行ったときは何十万、何百万取り返してやろうと思って行っているので、六千円ぐらい取ったからといって、別にどうということないなというふうに思っちゃうんですね。

あとは、入場規制といっても、本当に月何回というのが果たして効果があるのか。日本には、それこそ闇カジノもたくさんありますし、やろうと思えばオンラインカジノもありますし、そもそも海外に行けばいいことなので、あの入場回数の制限というのが果たして効果があるのかなというふうにも思っています。

唯一、入り口の規制で効果があるなというふうに思うのは、家族と本人の申告です。あれは、やはり海外でもエビデンスありますよ。私たちの経験からいっても、あれは効果があるんじゃないかなというふうに思っているんですね。

何よりも、何かお金の話ばっかりして、あいつ、金が欲しいのかなと思われていないかと思ってちょっと心配なんですけれども、やはり海外のカジノというのは、〇・一%から〇・五%の、売上げからギャンブル依存症対策費に回すという明示があるんですね。でも、今度の制度設計でもやはりそれがないということで、結局、公益に回すみたいな感じになっているんですけれども、その公益の中にギャンブル依存症対策が入っていないわけですよね。なので、私たちとしては、そこが一番片手落ちじゃないかなというふうに思っております。

元ギャンブラーの経験からですけれども、以上です。

○三上参考人 入場回数制限について、一週間三回、月十回という制限が依存症対策になるのかどうか、入場料六千円という金額がカジノ施設に安易に入場することを抑止する効果を持つのかということについては、非常に疑問を持っておりますし、そういう依存症対策としての効果があるとは言えないんだろうというふうに思っております。

何よりも、今ここで依存症対策基本法案について審議されて、依存症というのが非常に深刻な問題になっているということを踏まえて、これから基本計画をつくって各種の取組を進めていこう、実態把握等をやっていこうというときに、新たにカジノをつくって新たな依存症の人をふやしていくというのは、非常に大きな矛盾なんだろうというふうに思っております。

以上です。

○塩川委員 それぞれ貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

私は、きのうの質疑の中でも、法案の提出者の方々に、この法案はギャンブル依存症の方を減らしていこうという法案ですねということを、そうですという確認をいただいたわけです。その場合に、既存の公営ギャンブルやパチンコなどもある、それに新たに、刑法で禁じられている賭博を解禁する、カジノを導入するということは、これは相入れないんじゃないですかということもお尋ねしたんです。

ですから、今回の法案とまさに密接にかかわっているのがカジノ解禁を核とするIR法案であるわけです。私、率直に、カジノを解禁すれば、新たなギャンブル依存症者をふやすことにつながると思いますので、お三方にお尋ねしますが、こういったカジノ解禁はやめるべきではないかと思うわけですけれども、お三方の御意見をお聞かせください。

○西村参考人 これにつきましては政治的な判断ですので、どうあるべきかというのはなかなか難しいんですが、ただ、対策をとっている側としては、現実問題、カジノができたエリアで対策を重点的にやっているところでの、ギャンブルの依存の問題を持っている人たちが開設前よりも減っていくという問題、それから治安の改善等々、やはり産業がある程度地域に投資をしていくということで社会問題をある意味起こす部分と抑止する部分というものが、これは両方、両面あると思うんですね。

いかにその部分がバランスよくされるかであって、それが基本的に、カジノであろうが町の工場であろうが、どんな産業であれ、そこに来れば、例えば、私は沖縄にいますが、沖縄はインバウンドで今経済を活性化させております。その結果、何が起こっているかというと、今、感染症の問題が出ております。これは引き受けざるを得ない問題なんですね。

何をとるかというのは、それは今後の、国益の問題であって、その中の一つとして、カジノというよりもIRというものを使う、そこは、やはりそれなりの覚悟の上で対策をしていくということであれば、いかにイニシャルの、今ある問題をより減らす。さらに、ギャンブルだけではなくて、他の、福祉財源がなくなっていく中でこれを活用するか、そこは知恵の問題であって、純粋にカジノがよいか悪いかという話だけでやはり議論するべきではないというふうに思っております。

○田中参考人 ありがとうございます。

私も、本当にギャンブル依存症者として思うことは、やはり、もしカジノができたとしたら、相当今ある既存ギャンブルに対しても規制がかけられるようであれば、総体的にギャンブル依存症を減らすことができるというふうには思います。

例えば、今マイナンバーで管理するみたいなことがカジノで出ていますけれども、あれを、マイナンバーとかはやめて、もうちょっと出回っている運転免許証とかその程度の身分証明書で、パチンコとか競馬とか公営競技にもきちんと、機械を開発して年齢制限なんかをきっちりできるぐらいのことまでできれば、総体的にギャンブル依存症を減らすということはできるんじゃないかなというふうには思っています。

息抜きとしてギャンブルということを楽しみたい人たちがいるという気持ちは本当に重々わかるんですけれども、本当に依存症対策がどの程度できるかというところ、そこがどこまで踏み込めるかということがカジノの是非にかかっているのではないかなというふうに思っております。

○三上参考人 先ほど述べましたけれども、依存症対策についてこれからやっていこうというときに新たなカジノ施設をつくることは矛盾であるというふうに私は考えておりますし、少なくとも、今、特定複合観光施設区域整備法案として提出されているものについては、依存症対策は不十分であるというふうに言わざるを得ない内容だと思っていますので、これをつくることによって依存症の人が減るということはあり得ないだろうというふうに思っております。

カジノについて、高い経済効果が期待されていると言われていますけれども、そこで期待される経済効果の中身は何かというと、突き詰めれば、単純に言えば、ギャンブルで負けた人のお金ということになるわけで、依存症の人をふやしていくことによって経済効果を上げる。それだけの経済効果を上げるためには、それだけ多くの人の生活が破壊されることになる。人の不幸をもとにして経済効果を上げるという経済政策でいいのかどうかということについては、私は反対意見を持っております。

以上です。

○塩川委員 ありがとうございます。

次に、田中参考人にお尋ねします。

依存症者の団体をつくられて、支援を行っておられる。そういう点では、アルコールと薬物とそしてこういったギャンブルと、それぞれ団体の方がやっていらっしゃる、いろいろな努力をなされておられるわけです。

そういった依存症に係るような、そういう自主的な運動をされておられる方同士の連携といいますか、それぞれの役割とそういう連携と、その持つ意味も大きいのではないかなと思うんですが、そういう点での体験、経験などを踏まえて、お聞かせいただけないでしょうか。

○田中参考人 ありがとうございます。

本当に、カジノのこの問題が出てギャンブル依存症対策ということが言われるようになって、初めて私たちも、アルコール、薬物、ギャンブルの御家族が連携するということが始まったばかりなんですね。

それで、やはりギャンブルの基本法ができたら、アルコールはできたし、ギャンブルはできたし、次は薬物というふうに、私たち、悲願として考えております。そして、依存症ということが包括的に社会の中で認知されていけばありがたいなというふうに思っております。

ただ、薬物の御家族というのは、なかなか声を上げたりとか、やはり違法であるということがあるので、顔出しで発言したりということはできないので、アルコールとかギャンブルの家族がその分を助けていくというようなことは必要ではないかなというふうに思っている。

やはりアルコールに関しては社会が受け入れている部分というのもすごく多くて、それがよしあしなんですけれども、アルコールというのはたくさんの味方がいるんですね。お医者さんもたくさんかかわっていらっしゃいますし、何より議連もありますし、ほかにも、長い歴史があって、断酒会さんという地域に根差した活動をされている方たちがいて、またそういう方たちがたくさんの連携や知恵を持っておられるということがあるので、私たちのような、本当に今始まったばかりのギャンブルとか、あと、なかなか声を上げられない薬物というのは、アルコールの方々が敷いたレールに乗るというか、そこで耕していただいた土壌を使わせていただくということで、大変恩恵を受けております。

○塩川委員 ありがとうございます。

三上参考人にお尋ねいたします。

日弁連のギャンブル依存対策推進に関する意見書で、ギャンブルとの物理的、精神的近接性の排除をギャンブル依存対策の重要な柱の一つとすべきことという話のところであります。

依存症が疑われる方々に対してのさまざまな相談活動ですとか支援を行うと同時に、やはりギャンブル事業者に対する規制というのをしっかり行っていくということが必要だろうと思うんですけれども、こういう点で幾つかの例示もされておられるわけですが、その中身はどのようなものなのか、また、その意味するところがどういうことなのか、こういうことについて御説明いただけないでしょうか。

○三上参考人 やはり依存症対策、予防という意味で一番大切なのは、今のように、時間的、場所的に、いつでもどこでもギャンブルが身近にあるという状況を変えていく必要があるのではないかというふうに思っております。

そういう意味では、ギャンブル事業者のCMがテレビで普通に流されていると子供も目にするということがあり、駅前のすぐ近くにパチンコがあって、そこからにぎやかな音が聞こえてきて、子供と一緒にその目の前を通るというようなことがあり、子供のころから身近にギャンブルがあるという状況で育っていくことについては、非常に問題が大きいのではないかというふうに思っておりますというのが一点です。

もう一点は、入場回数制限等入場制限という問題になってきますけれども、やはり全てのギャンブルを包括した形での入場回数制限等というのはあるべきだと思いますし、自己申告、家族申告による制限というものも、カジノだけではなくて全てのギャンブルを包括したものとしてやっていく必要があるんだろう。

あるいは、収入に応じてかけ金額の上限を決めるとか、いろいろ、いつでもどこでも簡単にギャンブルができるという状況を変えていくためにやらなければいけないことはたくさんあるんだろうというふうに思っております。

○塩川委員 実際に依存症で大きな比重を占めるのはパチンコですけれども、パチンコは一万店舗ある、こういった出店規制のような、そういった取組についてはどのようにお考えでしょうか。

○三上参考人 出店規制というのもあるべきだろうと思っております。

出玉規制ということがやられましたけれども、出玉規制ということよりも、やはり、どこに行っても何軒もパチンコが目の前にあるという状況でいいのかどうかということについて、風俗営業法の中でも、もうちょっと今の状況というのは、学校の近くにも駅の近くにも、どこにでもパチンコが並んでいるというのは変えなければいけないのではないかというふうに思っております。

○塩川委員 終わります。ありがとうございました。

【内閣委員会】カジノ解禁で依存増/対策法相いれない

ギャンブル依存症対策基本法案に関し、自民・公明・維新案と立民・無所属の会・自由・社民案の両案について質問。

ギャンブル依存症対策基本法案に関し、自民・公明・維新案と立民・無所属の会・自由・社民案の両案について質問。

自民、維新は2016年に提出されたカジノ推進法に賛成しました。政府提出のカジノ実施法案に対しても、政府と自民、公明、維新が一体となって、成立に向けて強引な国会運営を推し進めています。

法案の目的について「依存症を減らすためのものか」と質問。

法案の提案者である岩屋毅衆院議員(自民)は「おっしゃる通りだ」と答弁しました。

カジノを解禁すれば、依存症を増やすことになるのではないかと追及。

岩屋氏は「(カジノ実施法案には)依存症を最小化する仕組みが入っている」と答え、依存症が増えることを否定できませんでした。

わたしは、依存症対策とカジノ解禁は相いれない、と批判した。

また、立民・無所属の会・自由・社民案の提出者に対し、共産党が共同提出しているカジノ解禁推進法廃止法案についての態度を確認。

初鹿明博衆院議員(立民)は「廃止法案を提出した。新たな依存症者を増加させることを進めるべきでない」と述べ、中川正春衆院議貝(無所属の会)は「賛成していく」とカジノ解禁推進法廃止の立場を明確にしました。

「議事録」

<第196通常国会 2018年05月23日 内閣委員会 19号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

ギャンブル依存症対策基本法案について、両案の提出者にお尋ねをいたします。

最初に久里浜医療センターの樋口院長にお尋ねをいたしますが、厚生労働省として、ギャンブル依存症者と疑われる、そういう人の割合についての調査をしていると承知をしております。生涯を通じたギャンブル等の経験等を評価した場合にギャンブル依存症者と疑われる者の割合は、この日本においてどうなっているのか、また諸外国はどうかということで、同様の指標で調査を行っていますオーストラリア、オランダ、フランス、スイス、カナダ、イタリア、ドイツはどうなっているのか、このあたりについて質問をいたします。

○樋口参考人 お答えいたします。

まず、海外におけるギャンブル依存に係る調査結果と私たちが行った全国調査の結果の比較については、先ほども申し上げましたけれども、調査の方法が違うこともありまして双方の結果を単純に比較することはできませんが、私たちの研究班が行った全国調査において、SOGSというスクリーニングテストを用いてギャンブル等依存が疑われる人の割合を推計いたしました。その結果は、生涯の経験等による評価でギャンブル等依存が疑われる人の割合は三・六%。これは、生涯の過去のどこかでSOGSを満たす期間があった、そういうふうな理解でございます。それが三・六%。

同じように、海外の調査では、オーストラリアは男性と女性で分けてありまして、男性二・四%、女性一・七%という報告がございます。オランダは男女合わせて一・九%、フランスは一・二%、スイスは一・一%、カナダは〇・九%、イタリアは〇・四%、ドイツは〇・二%と報告されています。

国ごとに調査手法が異なるため、各国の調査結果を単純に比較することには注意が必要だと思います。

○塩川委員 単純に比較できないというお話でありますが、やはり議論の土台として、目安としては極めて重要だと思っております。

そういった点でも、日本における既存のギャンブル、公営ギャンブルやまたパチンコのあり方というのが問われている。そういった点で、この三・六%、推計すれば約三百二十万人の方々がギャンブル依存症者を疑われる、そうなっているということは極めて重いというふうに受けとめております。

そこで、両案の提出者にそれぞれお尋ねをいたしますけれども、このように日本のギャンブル依存症者と疑われる方の割合が高いというもとにおいて、今回の法案というのは、こういったギャンブル依存症者を減らそう、そういうことを考えて提出しておられるのか、この点についてお答えください。

○初鹿議員 済みません、御指名いただきましたので、先に立民、無所属の会、社民、自由党案について答弁をさせていただきます。

先ほども福田議員からの御質問に対してお答えをさせていただいておりますけれども、我々の案については、ギャンブル関連事業者に対して、ギャンブル依存症の患者等をふやさないようにすることを求めていくことを大前提としておりますので、議員からの御指摘どおりでございます。

○岩屋議員 おっしゃるとおりだと思います。これまで、さまざまな公営競技あるいは遊技を認めてきたにもかかわらず、しっかりとしたギャンブル依存症対策の調査、対策がとられていなかったということに問題があったと思っておりまして、対策をしっかり講じることによって、結果的にギャンブル依存症比率を低下させていくことができるというふうに期待をしております。

○塩川委員 やはりギャンブル依存症者を減らしていこう、こういうお立場でのそれぞれの案というふうにお聞きしております。

ただ、先ほどの議論でも、数値目標を持つかどうかという議論というのは、佐藤さんのお答えがあった。そういった課題は、これはこれとしてあるとは思いますけれども、決してふやさない、減らしていこうという決意のもとでの案ということで受けとめております。

その上で、ぜひお尋ねしたいというのがやはりIR、そのかなめとなっているカジノの問題であります。

日本において、一連の公営ギャンブルがあり、またパチンコがあってギャンブルの依存症者を多く生じる、そういう環境の中において新たなギャンブルを広げようというのがIRの推進法だったわけであります。

そこで、両案の提出者にお尋ねをいたします。といいますか、各会派、両案の提出者において、それぞれの各会派を代表される方にそれぞれ伺えればと思うんですけれども、一昨年審議をしましたIR推進法についての各党の態度がどうだったのか、この点について確認をしたいと思います。

○岩屋議員 自由民主党でございますが、賛成をさせていただきました。

○佐藤(茂)議員 公明党は、最終的に党議拘束をかけませんで、各政治家、それぞれの信念に基づいて賛否をそれぞれ態度表明した、そういう状況です。

○初鹿議員 御存じのとおり、我が党は、昨年の採決の際にはまだ存在をしておりませんでしたので、態度を表明しておりません。

○中川議員 当時は民進ですが、反対をしました。

○塩川委員 自公維案で、維新の方はちょっとおいでになっていないのであれですけれども、IR推進法については賛成をしておられるということであります。

公明党さんでは自主投票ということで、佐藤さんは賛成をされたということですね。

○佐藤(茂)議員 先ほどまでいた桝屋議員は別の委員会の理事で、ちょっと移動しましたけれども、きょうの二人の答弁者のうち、私は賛成をし、桝屋議員は反対、こういう、まさに自主投票でございますので態度が分かれたということでございます。

○塩川委員 ということであります。

IRのかなめはカジノということで、カジノ収益において、もちろん、IRですから、統合型のリゾートとしてのそういった支えをするけれども、しかし、それを回していく、その収益の大きなところ、カジノに依存するという仕組みになっているわけです。

率直なところ、この自公維案の提出者の方に伺いますけれども、カジノを新たに解禁すればやはり新たなギャンブル依存症者を生じることになるんじゃないかと率直に思うんですが、いかがですか。

○岩屋議員 ここはIR実施法について審議をしている場ではありませんが、お尋ねでございますのでお答えさせていただきますと、IR実施法の場合は、ギャンブル依存症を抑止するための仕組みが法案の中にビルトインされているというふうに承知をしております。それは、厳格な本人確認であったり、厳格なまた入場規制であったり、入場料の賦課であったり、先生もう御案内のとおりでございますが、したがって、そこから生じるギャンブル依存症というものを最小化する、極小化するという仕組みがビルトインされた形になっているものというふうに承知をしております。

○塩川委員 ギャンブル依存症者対策がビルトインされている、ギャンブル依存症者を生じさせない、極小化、最小化をしていく、そういう対策がビルトインされているということでありますが、お答えのように、じゃ、生じないかといえば、最小化、極小化というお話であれ、生じるということであるわけです。

それはまた制度設計全体の問題も当然出てくるわけで、実際にこのIRを回していく上でカジノをどういうふうに制度設計するかというのが当然議論されてきたわけで、課題になるのは、カジノの収益をどこまで見るのか、それに対してこの依存症者対策との関係、この二つの兼ね合いというのはなかなかやはり相入れないところが当然あるわけですから、そういった点で、制度設計次第ではやはり今後どうなるかわからない、依存症者を生じることというのは否定できないことではないかと思うんです。

全体としてのギャンブル依存症者を減らしていこうというお立場であれば、こういったカジノについて、新たに依存症者を生むような仕組みを入れるということについては矛盾があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○岩屋議員 現段階では日本にIRはない、カジノも存在しないということですから、この法案は、既存の公営競技や遊技等、違法なものも含めて、そこに起因している依存症にまず対策をとるための法案でございますが、仮にIRが誕生し、カジノができるということになりますと、それは当然、この法律の対象になっていきます。

きょう、公明党の質疑者から紹介をいただきましたが、シンガポールは、二カ所のIRを開業して、徹底的なギャンブル依存症対策をやって劇的に依存症比率を全体として減らすことに成功したという事例がございます。私どもはそういう方向を目指していくべきだというふうに考えております。

○塩川委員 シンガポールはそもそもIRがあって、その依存症者が問題となって、統合的に、一体的な仕組みをつくることによって対策をとってきた、それで結果として減らした。それはそれとしてあると思いますけれども、しかし、日本においては、カジノはないんですから、それを新たに始める必要はないんじゃないのか。依存症者対策を本気でやるというのであれば、新たにギャンブルを生むということ自身はあってはならないんじゃないかと法案提出者としては思いませんか。

○岩屋議員 先ほども申し上げましたように、まずIRについてはしっかりとした抑止政策がビルトインされている、そして既存のものについても今までにない対策をしっかり講じる、相まって、全体としての依存症の比率を必ず低下せしめることができるというふうに私どもは考えております。

○塩川委員 ですから、公営ギャンブルあるいはパチンコについて依存症者を減らしていこう、こういう取組が極めて重要であるわけで、それに資するような法案であってほしいと思っておりますし、そういった点で知恵を出す必要があると思っていますが、しかし、新たにギャンブルをふやす必要はないでしょう。依存症者を生じ得る、そういったものについて、新たにカジノというギャンブルをつくる必要はないんじゃないですか。依存症者を減らすというのであれば、新たに生み出すような新たなギャンブルをつくる必要はないんじゃないのかと率直に思うんですが、いかがですか、佐藤さんや中谷さん。

○中谷(元)議員 この問題は、ギャンブル依存症の対策基本法案でありまして、IRができるかできないかではなくて、現状、IRがない状況でありますが、現にギャンブル依存症で大変苦しんでいる方々がたくさんいますので、その対策をするための法案でございます。

新たに、IRにつきましては、別途法案の審議がありますので、そこで議論をしていただきたいと思いますが、この法案は依存症にかかっている方々に対する対策法案でありますので、その点について真剣にこの場で御議論いただきたいというふうに思います。

○佐藤(茂)議員 今、同じく自公維案の提案者の岩屋また中谷両議員からもありましたけれども、この法案をまずやはりきちっと議論して、既存の公営ギャンブル及びパチンコ等の対策をしっかりとやって、現におられる依存症患者、こういう方々への対策をしっかりとやる。

IRについては、またこれは別途政府から法案が出され、きのうも本会議質疑があったわけですから、その中で、本当に懸念される依存症対策等がきちっとビルトインされているのか、そういうことはきちっと改めて議論すべき問題である、そのように私どもは考えております。

○塩川委員 それこそ、まさにIR実施法、カジノ実施法とセットのように今議論されているというところがこの内閣委員会で大問題になっているわけですから、我々はやはりTPPの審議だってしっかりしたかったのに、それをまさに打ち切ってまで進めるようなやり方自身がおかしいということも言ってきたところで、切り離されていないんですよ。

というより、そもそも、ギャンブル依存症を減らそうということであれば、新しいカジノというギャンブルをわざわざ解禁する必要がないじゃないですかということの話であって、これについては、依存症者を減らしたいという法案を出しておられる方々が責任を持って答えられるのは当然のことだと思うんです。何か別途カジノ実施法できちっとした対策をとりますから、そういう話じゃないんですよ。

そういう話じゃなくて、新しいギャンブルを認めるか認めないのか。依存症者をふやす、そういった懸念がある、そういった新しいギャンブルを新たに解禁して具体化をする、それでいいのかということが問われているんですから、それははっきりお答えいただかないといけないんじゃないですか。

○中谷(元)議員 この法案とIRを関係づけようといたしておりますが、これは全く別の法案でありますし、そもそも、前の国会でギャンブル対策の法案を提出しておりました。本来でしたらもっと早く審議していただきたかったんですけれども、議員立法でありますので、国会の関係もありますが、非常に審議がおくれまして現在に至っている。これは与野党双方に原因があるかもしれませんが、たまたまこれは重なってしまったわけでありまして、本来は単独で審議をして議論してほしかったという法案でございます。

○塩川委員 法案はもちろん別ですから。別ですよ。別ですけれども、私が聞いているのは、ギャンブル依存症者を減らしましょうという法案を出されているということであれば、新たにギャンブルによって依存症者を生じるようなカジノを解禁、具体化するようなことはしてはならないんじゃないですかといったことを、当然、今回の法案との関係で問うているわけですけれども、それは別途ちゃんとやりますからと言う。その話じゃないんですよ。この法案上についてどう考えるかという、その考え方を聞いているわけですから。

その点についてお答えがなかったという点は極めて重大ですし、もともと二年前については、自民党や維新はこれを推進する立場だということははっきりしておりますし、閣法としてカジノ、IRの実施法が出されているということを見ても、我々は、こういった問題について、新たなギャンブルを拡大するようなそういう法案は認められない、ギャンブル依存症者を減らそうというのであれば、こういったカジノの実施法というのはもうやるべきではないということはあわせて申し上げておくものであります。

そこで、立民、無所属の会、自由党、社民党の提出者にお尋ねをいたします。

今、今国会に特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律を廃止する法律案、いわゆるIR推進法の廃止法案を出しておりますけれども、これについて、本案の提出者の方々の態度などについてお聞きできればと思います。

○初鹿議員 では、私からは立憲民主党の立場で答弁をさせていただきますが、塩川議員からも今御指摘があるとおり、我々も、カジノを解禁することによって新たな依存症者が増加をする、依存症対策を進めていく上で新たな依存症者が増加するようなことを進めるべきではないと考えております。そのような考えに基づきまして、今回、廃止法案を提出することといたしました。

この法案については、日本共産党さんにも提出会派として賛同していただいておりますことを申し添えさせていただきます。

○中川議員 無所属の会としては、共同の提案者にはなっていませんけれども、これに賛成をしていく方向にしていきます。

○塩川委員 そういう点でも、今回の依存症者を減らそうという法案の趣旨からいって、新たなギャンブルであるカジノを解禁、実施する、そういうことというのは認められないということを私は申し上げておくものであります。

その上で、既存のギャンブル、公営ギャンブルとそれからパチンコについてですけれども、そもそも今、現状はどうなっているのかについて、政府の方から確認したいと思っています。

公営ギャンブル及びパチンコの直近の売上げ、市場規模、これがどうなっているのかについて説明いただけますか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

公営ギャンブル、パチンコの直近の市場規模などについてのお尋ねがございました。

まず、公営競技の直近の売上げでございますけれども、それぞれの競技ごとに申し上げます。

中央競馬は、平成二十九年、ここは一月から十二月の決算でございます、その売上げが二兆七千五百七十八億円。地方競馬、これは年度になっておりまして、平成二十九年度の売上げが五千五百二十五億円。競輪も同様に二十九年度でございますけれども、六千四百億円。オートレースにつきましては、二十九年度が六百六十億円。モーターボート競走は、同様に平成二十九年度で一兆二千三百七十九億円でございます。

また、パチンコでございますけれども、その市場規模、遊技人口、店舗数につきまして、まず、市場規模につきましては、日本生産性本部、レジャー白書二〇一七年によれば、二十一兆六千二百六十億円でございます。これは平成二十八年でございます。遊技の参加人口は、同様に平成二十八年で九百四十万人。営業所数につきましては、警察庁の調べによりますと、平成二十九年末現在で一万五百九十六店舗となってございます。

以上でございます。

○塩川委員 公営ギャンブル、中央、地方競馬で大体三兆円ぐらい、オートと競輪で大体七千億ぐらい、競艇が一兆円、パチンコが二十一兆円。公営ギャンブルもいろいろ規模の間隔はありますけれども、やはりパチンコが非常に大きいということでもあります。

そういったときに、こういった既存ギャンブル、公営ギャンブルやまたパチンコに対して規制対策をどう進めていくのか、こういうことについて、両案の方にお尋ねをしたいと思っております。

○岩屋議員 まず、公営競技についてですけれども、これについては、既に政府においてギャンブル依存症対策関係閣僚会議というのが設けられておりまして、対策が既に発表され、実施に移されているところでございます。

私どもは、この法律を成立させていただくことによって更にその取組を強化充実していってもらいたいというふうに思っておりますが、具体的な中身については、これも先生御案内のとおりと思いますが、今、公営競技というのは六割、七割ぐらいがインターネット投票になっておりますので、このインターネットの投票における対応をもっとしっかりしていかなくちゃいけない。そして、家族や本人申告に基づく利用制限等も、既に取組が始まっておりますが、更に充実強化させていかなければならない。相談窓口はもっとしっかりと配置されなければならない。そういう方向が、この法律ができますれば、基本計画の中に更にしっかりと盛り込まれていくと考えております。

それから、パチンコにつきましては、既に、わかりやすく申し上げますと、射幸性が今までの三分の二ぐらいになったという措置がとられておりますが、ここにおいても、業界の自主的な取組をもっと進めていただいて、相談窓口の設置、本人、家族申告によるアクセス制限等を徹底してもらうようにしていきたい。これも、この法律が成立すれば、しっかり政府から促していただきたいというふうに思っております。

○初鹿議員 我々野党案の方には、十五条二項に、公営ギャンブルについてもパチンコ事業についても、ギャンブル依存症の患者等による利用が制限されることとなるように特に配慮するよう規定を設けております。具体的には、本人申告によるアクセス制限の導入や、家族申告によるアクセス制限の仕組みの構築などを考えております。

公営競技においては、今御答弁がありましたようにインターネット投票が進んでいることもありますから、インターネット投票サイトにおける注意喚起や相談窓口の案内の掲載等も検討しているところであります。

また、附則第二項において検討事項を設けておりまして、ここにおいて、公営競技の投票及びパチンコ屋等において使用される遊技機の性能に係る射幸性の抑制、若しくは入場制限の方策や、ギャンブル依存症の患者等に係る投票等の制限や、広告宣伝のあり方なども検討事項に加えていることとしております。

○塩川委員 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。

―――――――――――――

【内閣委員会】生活に大打撃与える/TPP11関連法案強行で反対討論

11力国による環太平洋連携協定(TPP11)関連法案が、自民、公明、維新の賛成多数で可決。反対討論に立ちました。

11力国による環太平洋連携協定(TPP11)関連法案が、自民、公明、維新の賛成多数で可決。反対討論に立ちました。

山際大志郎委員長が職権で委員会の質疑を短時間で打ち切り、採決を強行したことに厳しく抗議。野党は、公聴会、関係委員会との連合審査、テーマ別審議などを要求してきました。TPP11が経済と国民生活にどのような打撃を与えるのか、などの国民に問題点を明らかにすべき国会の責務を果たしたとは到底言えない。

もともとTPPは2年前の国会で国民の厳しい批判にさらされ、審議中に米国が離脱したにもかかわらず、政府・与党が採決を強行したものだと指摘。TPP11でも、関税・非関税措置の撤廃や、重要農産物の除外などを求めた「国会決議」に反する実態がそのまま生きており、認められない。

また、4月の日米首脳会談で新たな経済協議の枠組みをつくることで合意したことは重大だ。米国に際限ない譲歩を迫られ、自由貿易協定(FTA)に行きつく。日本経済と国民生活に大打撃を与える。

参考人質疑に出席した鈴木宣弘東大教授が、TPPで日本のグローバル企業の利益は増える一方、国内の人々は低賃金で働くか、失業すると明言した。世界の流れは、各国の食糧主権と経済主権を尊重した平等互恵の貿易と投資のルールづくりだ。

反対討論は以下のとおりです。

私は、日本共産党を代表して、TPP11整備法案に断固反対の立場から討論を行います。

何よりまず、委員長職権により、当委員会の質疑を短時間で打ち切り、採決を強行することに厳しく抗議するものです。

野党は、関係委員会との連合審査、食の安全、国民の暮らしと命、健康を脅かす問題、政府調達、ISDS条項、環境や労働に関わる論点などのテーマ別審議、中央・地方公聴会、参考人質疑、さらなる総理質疑などを求めてきました。

アメリカが抜けたTPP11が、日米2国間協議と相まって、日本経済と国民生活にどのような打撃を与えるのか、審議を打ち切れば、国民に問題点を明らかにすべき国会の責務を果たしたとは到底言えません。

わずかな審議を通じても、TPP11の重大な問題点が明らかになっています。

もともとTPPは、2年前の国会で、国民の厳しい批判にさらされ、審議中にアメリカが離脱したにもかかわらず、政府・与党が採決を強行したものです。TPPをまるごと組み込んで蘇らせたTPP11は、関税・非関税措置の撤廃がそのまま生きており、大問題となった「国会決議に真っ向から反する」実態もそのままであり、認めることはできません。

参考人質疑の中で、内田聖子参考人は、TPP11の変更点について「TPPの危険性は基本的に変わっていない」と指摘しています。

また、4月の日米首脳会談で、新たな経済協議の枠組み「FFR」をつくことで合意したことは、重大です。アメリカが具体的な通商要求項目を、日本へ突きつけ、「取引する場」へ更に踏み込み、TPPを出発点にして、さらに際限ない譲歩を迫られ、行きつく先は日米FTAです。TPP、TPP11、日米二国間協議が日本経済と国民生活に大打撃を与えることは必至であります。

TPPとは何のために行われるものなのか、鈴木宣弘参考人は「アメリカのグローバル企業が、自分たちが儲けられるルールをアジア・太平洋地域に広げたい、これが端的なTPPの本質だ。日本のグローバル企業にとっても同じこと。グローバル企業の利益は増えるが、現地の人は安く働かされる。国内の人々は安い賃金で働くか失業する」と明確に述べられました。

世界の流れは、各国の食糧主権と経済主権を尊重しながら、平等互恵の貿易と投資のルールづくりです。日本が進むべき道は、TPP11、日米「新協議」ではない、ということを申し上げて、反対討論を終わります。

【議院運営委貝会理事会】きょうにもカジノ審議入り/衆院本会議/共産など野党、強く反対

「しんぶん赤旗」5月22日付・1面より

衆院議院運営委貝会の理事会で21日、自民、公明両党はカジノ実施法案を22日の本会議で審議入りすることを提案しました。日本共産党、立憲民主党、国民民主党、無所属の会の野党各党が「ギャンブル依存症など重大な問題がある」として審議入りに強く反対しましたが、古屋圭司委員長の職権で日程を決めました。

日本共産党の塩川鉄也議員は「TPP関連法案の審議打ち切りを前提に、カジノ実施法案の審議入りを決めるなどとんでもない」と厳しく批判。「カジノ実施法案は刑法に反して賭博を合法化するものであり、ギャンブル依存症など重大な問題がある」と強調し、法案への反対を表明しました。

他の野党からも、「(審議入りは)受け入れられない」(立民)、「違法性や依存症の問題があるなかで審議に入るべきではない」(国民党)などの批判が相次ぎました。