カジノ実施法案を審議している内閣委員会の理事懇談会で、今後の日程を協議。

与党は8日の法案採決を提案しました。野党は一致して採決に反対し、さらなる質疑を求めました。8日は1時間45分間の質疑を行うことを決めました。

わたしは、質疑終局、採決は認められない。質疑を続行せよ――と主張しました。

カジノ実施法案を審議している内閣委員会の理事懇談会で、今後の日程を協議。

与党は8日の法案採決を提案しました。野党は一致して採決に反対し、さらなる質疑を求めました。8日は1時間45分間の質疑を行うことを決めました。

わたしは、質疑終局、採決は認められない。質疑を続行せよ――と主張しました。

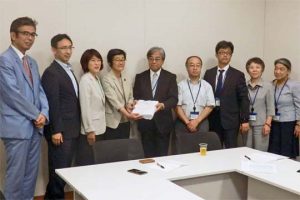

日本共産党埼玉県委員会の3000万人署名提出集会。梅村さえこ参院比例代表予定候補、伊藤岳参院埼玉選挙区予定候補も駆けつけました。

日本共産党埼玉県委員会の3000万人署名提出集会。梅村さえこ参院比例代表予定候補、伊藤岳参院埼玉選挙区予定候補も駆けつけました。

今日は2万1446筆の署名を受けとりました。累計で17万8390筆になります。

署名の力が安倍改憲を許さない力となって、国政を動かしています。

「しんぶん赤旗」6月8日付・首都圏版より

党埼玉県委/合計18万4000人分に

日本共産党埼玉県委員会は7日、安倍9条改憲に反対する3000万人署名の国会提出行動に取り組み、2万1446人分を塩川鉄也衆院議員に託しました。埼玉の共産党がこれまでに集めた署名は、約18万4000人分です。

行動には、梅村さえこ参院比例予定候補、伊藤岳参院埼玉選挙区予定候補、苗村京子県議予定候補、青柳しんじ、とばめぐみ両さいたま市議予定候補らが参加しました。

塩川氏が国会情勢を報告し、「働き方改革」一括法案やカジノ実施法案などを押し通そうとする安倍政権を批判。「みなさんの粘り強い署名運動が、市民と野党の共闘を広げ、前進させる力になっています。3000万人署名を何としても達成し、安倍政権を退陣に追い込みましょう」と呼びかけました。

梅村氏は、さいたま市の公民館で起きた憲法9条を題材にした俳句の公民館だよりへの不掲載をめぐる「九条俳句裁判」で、東京高裁でも原告が勝訴したことを紹介し「埼玉が頑張る情勢です。市民と野党の共同を広げるためにも、来年の参院選で伊藤予定候補とともに勝利する決意です」と述べました。

参加者は「後援会二ユース読者を訪ねて署名をお願いしている。支部の目標を達成した」(富士見市)など、取り組みを交流しました。

埼玉平和委員会の方と懇談。

埼玉平和委員会の方と懇談。

オスプレイ監視行動を通じて埼玉県との意見交換や情報共有が進んでいるといいます。大きな前進です。

入間基地の拡張強化計画反対運動について、今後の取り組みを相談しました。

麻生大臣の辞任を求める野党合同緊急院内集会。

麻生大臣の辞任を求める野党合同緊急院内集会。

森友問題の財務省調査報告は、麻生大臣では真相究明できないことを示しています。

セクハラ問題で何ら責任を取らない麻生大臣にはやめてもらうしかないと野党の決意を固めあいました。

全国学童保育連絡協議会のみなさんと日本共産党の懇談会。宮本たけし衆院議員、田村智子・倉林明子参院議員と一緒に出席。

全国学童保育連絡協議会のみなさんと日本共産党の懇談会。宮本たけし衆院議員、田村智子・倉林明子参院議員と一緒に出席。

学童保育の「従うべき基準」を堅持することを求める署名が18万筆に及ぶと聞きました。地方議会で制度堅持を求める意見書採択の請願に取り組んでいると言います。

学童保育の「従うべき基準」を堅持することを求める署名が18万筆に及ぶと聞きました。地方議会で制度堅持を求める意見書採択の請願に取り組んでいると言います。

国会での質問なども紹介し、専門性を必要とする指導員の処遇改善に取り組むことが待機児童解決の一番の力になると交流しました。

「しんぶん赤旗」6月7日付・4面より

学童保育/職員配置基準堅持を/指導員ら党国会議員と懇談

学童保育に通う子の保護者や指導員らでつくる「全国学童保育連絡協議会」は6日、国会内で日本共産党国会議員団と懇談し、学童保育の職員配置基準を堅持するように要請しました。共産党からは田村智子副委貝長、倉林明子参院議員、塩川鉄也、宮本岳志の両衆院議員が出席しました。

学童保育は現在、厚生労働省令で、資格(放課後児童支援員)をもつ指導員を原則2人以上配置することが「従うべき基準」とされていますが、この基準を「地方分権」の名のもとに規制緩和しようという動きがあります。

全国学童保育連絡協議会の嘉村祐之副会長は懇談で、「従うべき基準」を堅持することを求める請願署名が3週間ほどで18万人分も集まったことを紹介。「従うべき基準」でなくなれば「資格がない人が一人で子どもたちを見てもいいことになり、子どもたちを守ることができなくなってしまう」と訴えました。

党議員団は、安倍政権が「地方分権」の名のもとに規制緩和を進めようとしていることについて「最低基準は守るべきで、地方の裁量とは、その最低基準に上乗せする裁量のはずです」(田村副委員長)と指摘。学童保育の「従うべき基準」の堅持と拡充を国会論戦でも取り上げていくと応じました。

埼玉県民大運動実行委員会の院内集会であいさつ。梅村さえこさんも同席。

埼玉県民大運動実行委員会の院内集会であいさつ。梅村さえこさんも同席。 カジノ法案強行の動きや麻生大臣辞任、働き方改革法案の廃案を求める取り組みなどを報告。市民の運動が国会の野党共闘を強め、安倍改憲を許さないたたかいに活きていることを紹介。国政私物化をやめさせ、安倍政権を退陣に追い込もうと呼び掛けました。

カジノ法案強行の動きや麻生大臣辞任、働き方改革法案の廃案を求める取り組みなどを報告。市民の運動が国会の野党共闘を強め、安倍改憲を許さないたたかいに活きていることを紹介。国政私物化をやめさせ、安倍政権を退陣に追い込もうと呼び掛けました。刑法が禁じる賭博場・カジノを解禁するカジノ実施法案の審議が衆院内閣委員会で始まりました。与党は今国会での成立をねらっています。まだわずかな時間の審議のなかからも違法な民間賭博の解禁に執着する安倍晋三内閣の異常な姿勢と日本社会に大きな害悪を広げるカジノの異次元の危険性が鮮明になっています。

|

| (写真)大阪市内で開かれたカジノ見本市で米ラスベガスカジノ大手のMGMが展示した大阪カジノの計画図=4月27日 |

「反対」65%の世論に背

カジノ法案「今国会で成立させるべきだ」22%、「成立させる必要はない」71%(「朝日」4月14・15日調査)

カジノ解禁に「賛成」26・6%、「反対」65・1%(「共同」3月3・4日調査)

直近の各種世論調査でも、カジノに反対する国民の声は明瞭です。

日本共産党の塩川鉄也衆院議員が「国民多数の反対の声はなぜだと思うか」と迫ったのに、安倍首相は「カジノにばかり焦点があたって弊害を心配する方が多い」というすり替え答弁をしました。

政府は、同法案は「カジノ単体」を解禁するのではなく「IR(統合型リゾート)の一部としてカジノを実施する」ものだといいます。

しかし、国際会議場など観光施設を整備するだけなら新たな立法は要りません。IRの「収益面での原動力」としてカジノを解禁するというのがこの法案の本質であり、だからこそ国民は反対しているのです。

首相は「(IRが)日本の成長戦略に資する経済効果を有することについてイメージの共有が道半ばだ」とのべました。

「経済効果」といいますが、政府は「経済効果、雇用効果、財政上の効果などを定量的に試算することは困難」(中川真IR推進本部事務局次長)と答えています。ギャンブル依存症や副次的な犯罪被害など、カジノが必然的にもたらすマイナスの効果はまったく考慮しておらず、根拠を欠くものです。

首相は2014年5月、シンガポールのカジノ施設を視察したさいに「日本の成長戦略に資すると思う」とのべ、カジノ解禁を国策としてすすめてきました。その“思いこみ”のまま、国民の異論に耳を貸す必要などないという強権的な姿勢で、カジノを強引に押し通そうとしています。

|

| (写真)カジノ見本市で松井一郎大阪府知事(右から2人目)に大阪でのカジノ計画を説明する米カジノ大手MGM日本法人のエド・バワーズCEO(右端)=4月27日 |

胴元企業の金貸し許可

安倍首相は「世界最高水準のカジノ規制」(4月27日)とのべました。▽7日間に3回、28日間に10回と“入り浸り”容認の入場回数「制限」▽1回6000円と規制の意味のない入場料―などには「何が世界最高だ」という批判が相次ぎました。

カジノは毎日24時間営業で、天井知らずの高額の賭けを、切れ目なく繰り返します。

その「異次元」ともいえる危険性を示したのが、カジノ業者が客に賭け金を貸す「特定資金貸付業務」です。

カジノ客が手持ちの資金を使い果たしても、さらに賭け続けるためカジノ業者から賭博資金を借りることができるのです。負ければ借金を負ったうえ、それを取り返そうとさらに深みにはまっていく仕組みです。

塩川氏は、多重債務問題が深刻化するなか06年に実現した貸金業法の抜本的改正で過剰貸し付けを抑えるさまざまな施策がとられているのに、これとは別枠の新たな貸し金の仕組みがつくられ「依存症者、多重債務者を生み出すことにつながる」と批判しました。

石井啓一IR担当相は、日本人客への貸し付けは、あらかじめカジノ業者に預託金を納めた者だけが対象で「簡単に預託できる額にはせず富裕層に限定する」と、それで十分な規制がされているかのようにのべました。

参考人質疑で新里宏二弁護士は「これまで日本では公営ギャンブル、パチンコで事業者が現場で貸し付けをすることはないし、あってはならないと考えられてきた。ギャンブル依存症に直結するからだ」とのべ、その危険性を警告しました。

|

| (写真)大阪市内で開かれた大規模なカジノ見本市での米カジノ大手「シーザーズ」の展示。世界各国に持つ大規模カジノを誇示して日本進出をアピールしました=4月27日 |

外圧で依存症対策後退

塩川氏は、依存症対策として当初予定されていたカジノの面積上限の絶対値での規制が、米国のカジノ企業の要求が強まるなかで削除された経過を示し、「ギャンブル依存症対策よりも海外カジノ企業の要求を優先したのか」と追及しました。

法案は、251条にわたる大部なもので、しかも350項目以上を今後の政省令やカジノ管理委員会規則に委ねており、制度の細部はまったく明らかになっていません。外圧や事業者の意向に沿って、ますますカジノのもうけばかりを優先するいっそう異形なカジノへと進む危険性もあります。

安倍首相は塩川氏の追及に、今後「全国キャラバンを行う」という考えを示しました。

数の力で強引にカジノ解禁を押し通した後で、いくら国民むけに都合のいいことだけアピールしてもなんの意味もありません。

国民の声に向き合い、同法案は撤回し、カジノ解禁の是非から国民的な議論を行うべきです。

カジノ実施法案を審議している衆院内閣委員会の理事懇談会で、今後の日程を協議。明日6日に、事前に決まっている野党が1時間15分の質疑をすることを決めました。

この中で自民党は、短時間で質疑を終局させる考えを認めました。これに対し野党は徹底審議を求めました。

また、政府のIR推進本部は、野党が要求した資料を提出。

わたしは、内容は不十分であるが、政府が新たな資料を提出しており、それを含めた徹底した審議を行うべきだ――と要求しました。

埼玉公団住宅自治会協議会定期総会に出席し、あいさつ。

埼玉公団住宅自治会協議会定期総会に出席し、あいさつ。

「安心して住み続けられる公団住宅」を求める自治会のみなさんの活動に敬意を表します。

居住者の高齢化が進み、主たる収入が年金だけの世帯も多く、家賃が大きな負担となっています。

機構法25条4項には家賃減免が規定されています。高齢者など、居住の安定をはかる必要がある者で、家賃を支払うことが困難な場合は、家賃を減免することができるとあります。

「住まいは人権」です。家賃減免の活用を。ご一緒にがんばりたい。

北浦和公園で行われた「立憲主義を取り戻す!戦争させない!9条こわすな!6・3オール埼玉総行動」に1万3500人が参加!

北浦和公園で行われた「立憲主義を取り戻す!戦争させない!9条こわすな!6・3オール埼玉総行動」に1万3500人が参加!

全県の団体・個人が結集した総行動実行委員会が主催し、小選挙区単位の15の地域連絡会などが共催、埼玉弁護士会・連合埼玉・埼労連が後援する集会です。

政党代表として、日本共産党・立憲民主党・国民民主党・社会民主党・自由党があいさつ。わが党は田村智子副委員長。

市民と野党の共闘が継続、発展しています。この力をさらに大きくして、安倍政権を退陣に追い込もう!

今日の内閣委員会終了後、立憲民主党、国民民主党、無所属の会、日本共産党、自由党の内閣委理事・委員が、カジノ実施法案の徹底審議を求める共同記者会見を行いました。

今日の内閣委員会終了後、立憲民主党、国民民主党、無所属の会、日本共産党、自由党の内閣委理事・委員が、カジノ実施法案の徹底審議を求める共同記者会見を行いました。

今日の理事会で、以下の3項目を与党側に要求していることを明らかにしました。

わたしも、わずかな審議時間でも法案の問題点が明らかとなった。徹底審議が必要だ――と強調しました。

1)国民の声を聞くこと。国民の多くがIR、カジノについて、反対、疑問の意見を持っている。国民の声をしっかりと受け止めるために、地方公聴会、中央公聴会を行うこと。また有識者(法制度にかかわる専門家も含めて)やIR事業者など関係者の意見を聞く場として、さらなる参考人質疑を行うこと。

2)十分な審議時間を確保すること。昨日の参考人質疑でも「国会で慎重かつ十分な審議を」と要望されていた。また200条を超える新法は、介護保険法以来、21年ぶりのことであり、きわめて重要な法案であることは、与野党共通の認識である。介護保険法が、3国会にわたって50時間超の審議を行ったことを踏まえて、それを下回らない審議時間を確保すること。

3)充実した審議に資するための資料の提出を求める。

・IRの経済効果について、我が国における規模、また社会に及ぼす負の影響を含め、政府としての試算を示すこと。

・350項目に及ぶ政省令事項について、その概要を明らかにすること。

・IR法案提出に向けた与党協議における議論の内容及び政府提出資料の開示。

・その他

与党が今国会での成立を狙うカジノ実施法案を審議している内閣委員会で、安倍晋三首相への質疑を行いました。わたしは、賭博であるカジノを収益エンジンにするIR(統合型リゾート)を経済政策に掲げることを国民は受け入れていない――として、同法案の撤回を強く求めました。

与党が今国会での成立を狙うカジノ実施法案を審議している内閣委員会で、安倍晋三首相への質疑を行いました。わたしは、賭博であるカジノを収益エンジンにするIR(統合型リゾート)を経済政策に掲げることを国民は受け入れていない――として、同法案の撤回を強く求めました。

同法案は2016年12月の国会で自民、公明、維新が強行成立させたカジノ解禁推進法を受け、政府の責任でカジノの運営解禁を定めるもの。成立すれば日本国内で、依存症、多重債務、地域社会の荒廃をもたらすことが懸念されるカジノが解禁されます。

わたしは、直近の世論調査でカジノ解禁「反対」が「賛成」を圧倒していることをあげ、首相の認識をただしました。

安倍首相は「(IRが)日本の成長戦略に資する経済効果を有することについてイメージの共有が道半ばだ」とのべ、カジノ解禁に執着する態度をとりました。

わたしは、17年2月の日米首脳会談でトランプ米大統領が首相にたいして米国の巨大カジノ企業名を示したとされる報道(「日経」同6月10日付)を示し、事実を確認。

首相は「トランプ大統領からそんな話はなかった」と答えました。

さらに、この首脳会談当日の全米商工会議所・米日経済協議会共催の朝食会に米大手カジノ企業のトップが出席している。日本のカジノについての要望をきいたのではないか――と追及しました。

首相は、自身が、成立したばかりのカジノ解禁推進法を紹介し、課題解決に協力すると意見があったことを認めました。

ギャンブル依存症対策として検討されたIR施設内のカジノ面積規制が、米カジノ企業の意向に沿って緩和された疑いがある。米国側の要望などの資料提出を要求。カジノ企業の要求ではなく国民の声を聞け――と法案撤回を求めました。

「議事録」

<第196通常国会 2018年06月01日 内閣委員会 24号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

安倍総理にお尋ねをいたします。

IRというのは、まさに収益のエンジンとしてのカジノを行うもの、だからカジノ解禁ということになるわけですが、このカジノ解禁に国民の多数は反対の声を上げている、六割、七割以上の方々が反対だ。こういうカジノ解禁に反対の声が多数だ、その理由はなぜだと総理はお考えですか。

○安倍内閣総理大臣 先ほど来答弁をさせていただいておりますように、このIRについては、カジノにばかり焦点が当たっていることから、その弊害を心配される方が多いのではないか、このように思います。

○塩川委員 カジノが収益エンジンなんですよ。まさにカジノで成り立っているのがIRなんですから。そのカジノの解禁について国民は不安を持っている。その理由について、国民の声を率直に受けとめるのであれば、なぜそう国民が思っているのか、そのことについてしっかりと総理として受けとめるべきじゃありませんか。なぜ国民がそういう反対の声を上げているのか。

○安倍内閣総理大臣 そこは、まさに先ほど答弁をさせていただきましたように、さまざまな弊害を心配しておられる声があるということは承知をしております。

そこで、カジノの設置については、依存症防止対策、犯罪・治安維持対策、あるいは青少年の健全育成対策として厳格な入場規制や広告・勧誘規制など、重層的かつ多段階的な措置を講じているところであります。

政府としては、IR整備法案の策定に当たり、その制度の大枠について、パブリックコメントや説明会を実施し、国民の意見を丁寧に伺う機会を設けてきたところであります。また、今後、単なるカジノ施設ではない日本型IRのイメージを具体的に共有させていただくための全国キャラバンを実施していく考えであります。

引き続き、国民に丁寧に説明を行うとともに、依存症防止対策などに万全を期しながら、世界じゅうから観光客を集める滞在型観光を推進してまいりたいと思います。

○塩川委員 いや、だから、いろいろな対策をとらなければいけないような弊害を生むのがカジノの解禁なんですよ。依存症ですとか、治安ですとか、青少年への影響を懸念する、こういった国民の不安の声があるからこそ、カジノ解禁に反対が多数なんですよ。そのカジノ解禁をまさに中核とするIRであるわけで、安倍政権が成長戦略として日本型IRの整備推進を掲げているわけです。

依存症や生活の破綻などをもたらす賭博であるカジノを収益エンジンとするIR、これを経済政策に掲げることに国民は納得していないということじゃありませんか。

○安倍内閣総理大臣 納得していないということは、今、再三答弁をさせていただいたところでありますが、いわばカジノにばかりこれは焦点が当たることによって、弊害について心配をされる声がある、こういうことではないか、これが大きな理由ではないか、こう思うところでございます。

私自身も、以前、シンガポールの二つのIR施設を視察してまいりました。カジノによるさまざまな弊害についてかなり厳格な対応がとられていることや、カジノの収益を活用して新たな雇用や文化への投資を生み出す、大変な国際競争力を有する異次元のリゾート施設となっていることを知り、IRのイメージについては私も大きく変わったところであります。

日本型IRは単なるカジノ施設ではありませんが、依存症防止や犯罪、治安維持に万全の対策が講じられ、また、日本の成長戦略に資する経済効果を有することについて、イメージの共有が道半ばであると感じております。

今後とも、国民に繰り返し丁寧に説明を行うことに注力をし、世界じゅうから観光客に来ていただけるような滞在型観光を目指していることに理解を得るよう努めてまいりたいと思います。

○塩川委員 いや、そのシンガポールのIRのもうけの七七%はカジノなんですよ。こんなカジノを中心としたようなビジネスが行われるということについて国民は納得をしていないわけで、カジノで地域経済振興、カジノで金もうけというのは国民は受けとめていない、こういうのは受け入れていないということを強く申し上げておきます。

そこで、別な角度からお尋ねしますが、日本経済新聞の二〇一七年六月十日付で、昨年の二月の日米首脳会談について報じた記事がありました。ここでは、晋三、こういった企業を知っているか、アメリカで開いた二月十日の日米首脳会談、トランプ大統領は安倍晋三首相にほほ笑みかけた、日本が取り組むIRの整備推進方針を歓迎した上で、米ラスベガス・サンズ、米MGMリゾーツなどの娯楽企業を列挙した、政府関係者によると首相は聞きおく姿勢だったが、隣の側近にすかさず企業名のメモをとらせたとあります。

これは事実でしょうか。

○安倍内閣総理大臣 まるでその場にいたかのごとくの記事でございますが、そんな事実は、これは全く、一切なかったということをはっきりと申し上げておきたいと思います。

○塩川委員 にわかに、そういった話がないと言えるのかということで、その日は、朝、首脳会談に先立って、総理出席の、全米商工会議所、米日経済協議会の共催の朝食会が開かれていたわけであります。アメリカ側からは、ビジネスリーダーが十四名参加をしている。そのアメリカ側のビジネスリーダーの十四名の中には、ラスベガス・サンズの会長、MGMリゾーツの会長、シーザーズ・エンターテインメントのCEOなど、カジノ企業のトップが出席をしているわけです。その場に総理が出席をして、意見も聞いている。

直接、日本のIRカジノについて、米国の企業から要望をお聞きになったんじゃありませんか。

○安倍内閣総理大臣 それは、全米商工会議所、米日経済協議会共催朝食会では、超党派の連邦議員や米国企業CEO等、日米関係のさらなる強化に向けて意見交換を行ったところであります。私からは、二〇一六年十二月にIR推進法が国会を通過し、公布、施行されたこと等を紹介したところでございます。

参加者の中にはカジノ経営者が含まれておりましたが、統合型リゾート施設は観光立国を目指す日本にとって有益である点、また、IRに対する社会的懸念等の課題の解決に貢献していきたい等の発言があったところでございますが、そこにはトランプ大統領はもちろん出席はしていないわけでございますし、繰り返しになりますが、トランプ大統領との間においてはそんな会話は一切なかったということでございます。

○塩川委員 その具体的な要望の中身をぜひ明らかにしていただきたいと思っています。トランプ大統領の最大の支援者がこのラスベガス・サンズのアデルソン会長だと言われているわけで、そういう点でも、実態はどうかということをぜひ明らかにしていただきたい。

この共催の朝食会での具体的なアメリカのカジノ企業の要望について、明らかにしていただけますか。

○安倍内閣総理大臣 急な御下問でございますが、今事務方に確認をいたしましたら、要望等は一切なかったということでございます。

○塩川委員 その辺については改めてお尋ねしたいと思っています。

私は、今回のカジノ実施法案の内容において、当初、依存症対策のためにも一万五千平米というカジノ施設面積の上限規制があったのに、それを外してしまうという経緯があるということは、きょうの委員会でもただしたところであります。

そういったときに、昨年の七月の取りまとめで出されていた一万五千平米という上限規制を結果として法案でなくした、その経緯の中で、この間、ラスベガス・サンズのアデルソン会長や、あるいはMGMの日本法人のエド・バワーズCEOなどが、こういった上限設定を外してくれとか、最低三万平米は欲しい、こういう要望を上げていたわけであります。

そういう意味でも、私は、絶対値の規制をIR施設面積に占める割合に変えたというのは、依存症対策よりも、このようなカジノ事業者の要求を優先したと言わざるを得ないのではないのか。この点について、総理のお考えをぜひお聞かせいただきたい。

○安倍内閣総理大臣 今、突然の質問でございまして、午前中のやりとりについて私は聞いておりませんので、何ともお答えのしようがないわけでございますが、いずれにいたしましても、我々、先ほど申し上げましたように、しっかりとさまざまな懸念に対しては対応していきたい、こう考えておりますし、海外から多くの観光客がやってくる、そういう施設にしたい、このように考えております。

○塩川委員 カジノで金もうけなど、国民の理解は得られません。カジノ企業の要求ではなく国民の声こそ聞け、カジノ実施法案は撤回せよ、このことを申し上げて、終わります。

カジノ実施法がIR(カジノを中核とする統合型リゾート)施設内に置くカジノの面積規制が法案段階で緩和された背景となった資料の提出を求めました。

カジノ実施法がIR(カジノを中核とする統合型リゾート)施設内に置くカジノの面積規制が法案段階で緩和された背景となった資料の提出を求めました。

法案の準備段階で、政府のIR整備推進会議「取りまとめ」では「依存症予防等の観点から…相対的な位置づけのみではなく、上限値(絶対値)でもカジノ施設の面積の規制を設けるべきである」とされていました。ところが2月から始まった与党協議で突然、絶対値の制限がとりはらわれました。この結果、IR施設全体を大きくすれば、いくらでも大きなカジノがつくれる仕組みとなりました。

当初のカジノ面積規制案に米国のカジノ大手ラスベガス・サンズの会長が「われわれが望んでいたようなIRを実現できない」と強い不満を表明していた。海外のカジノ事業者の要求を優先したのか――と追及。

中川真・IR推進本部事務局次長は「立地地域や規模が未確定なためだ」と答えました。

根幹にかかわる問題だ。政策変更の経緯を明らかにし、与党協議の審議内容や政府提出資料などを開示すべきだと要求しました。

「議事録」

<第196通常国会 2018年06月01日 内閣委員会 24号>

○塩川委員

次に、カジノの施設面積のことについてお尋ねをいたします。

IR施設全体に占めるカジノ施設の面積に上限を設けるということですけれども、政令事項ということですが、どういう基準を設ける考えなのか、ここをちょっと説明してもらえますか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

IR整備法案では、カジノ施設の規模について、カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供される部分の床面積の合計が、ただいま委員から御指摘がありましたように、政令で定める面積を超えないことというふうにしております。

この政令で定める面積についてでございますけれども、具体的には、我が国と同様に厳格なカジノ規制のもとで公共政策としてカジノを含むIRを整備し、一定の効果を上げているシンガポールのIRにおける実例なども踏まえまして、IR施設全体の延べ床面積の三%の面積とすることを考えてございます。

○塩川委員 IRの施設総面積に対して、カジノ施設の面積が三%を超えないことということでの説明がありました。

重ねて伺いますけれども、昨年七月のIR整備推進会議の取りまとめでは、カジノ施設の規模の上限等の設定について、上限値(絶対値)でもカジノ施設の面積の規制を設けるべきであるとしていたわけです。相対的な位置づけのみではなく、上限値(絶対値)でもカジノ施設の面積の規制を設けるべきであるとしていたその理由は何ですか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

今、塩川委員御指摘の点は、昨年の夏に政府のIR推進会議での議論をIR推進会議が報告書として取りまとめた際の考え方だというふうに考えております。

その際の議論は、先ほども援用させていただきましたシンガポールにおきましては、法規制としてはシンガポールは、シンガポールのカジノ管理法の政令に相当する法令におきまして、専らカジノ行為の用に供する部分、シンガポールのお言葉では、ゲーミングエリアという言葉を使っておりますけれども、そこの部分を絶対値として一万五千平米以下に規制をするという法制が既にございました。それを参考にして、IRの推進会議の委員での御議論を経て、推進会議の報告書として取りまとめられたものと理解しております。

○塩川委員 IRというワードそのものもシンガポールがつくったと聞いていますけれども、それでよろしいですか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

講学的に、IR、インテグレーテッド・リゾートという言葉の由来がどこにあるかということまでちょっと探求できてはおりませんけれども、確かに、シンガポールが二〇〇〇年代初めにこういう新しい政策の導入を議論した際に、二〇〇五年の四月だったと思いますけれども、リー・シェンロン首相の国会でのスピーチなどでインテグレーテッド・リゾートという言葉が登場していて、なお、その前には、例えば九〇年代などにはラスベガスなどではこのインテグレーテッド・リゾートという言葉は使われていなかったのではないかというふうに理解をしてございます。

○塩川委員 そういうように、リー・シェンロン首相がそういうワードも使いましたし、政策的な意図を持ってIRを推進したのはシンガポールであります。それに学んでいるのがこの日本ということになるわけです。

そのシンガポールが、カジノ施設面積について、もともと、立地の場所との関係で逆算的に、そもそもカジノの施設面積が一万五千平米だよというところから出発しているわけですよね。それを総面積で比較をすると、三%になっているということですから。出発点は一万五千ということだったわけです。ですから、先ほどの答弁の中でも、絶対値として一万五千平米に限定するというシンガポールの法規制の例が紹介をされていたところだったわけです。

ですから、昨年の取りまとめの段階では、相対的な位置づけのみではなく、上限値(絶対値)でもカジノ施設の面積の規制を設けるべきだと。そういう際に、シンガポールを参考に、一万五千平米というのが出ていたわけです。

しかし、この法案の段階、政省令の話になっていますけれども、この上限規制、上限値(絶対値)というのは落ちてしまって、IRの施設床面積の三%以内という相対的な位置づけのみになってしまっているわけです。これはなぜですか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

先ほど御説明させていただきましたように、絶対値の規制を考えるべきだという議論は、IR推進会議の委員が、シンガポールの絶対値の規制を念頭に置いて、参考にしてまとめたものでございました。

その際には、いろいろ議論がございましたが、シンガポールでは、この一万五千平米の規制を導入するに当たって、実は、シンガポール政府は既に、その規制をつくる前から、今、二つのIRが立地している二つの敷地とそこの大きさとを、あそこはいずれもシンガポールの国有地でございますので、国自身が選定をし、ここの場所に、この大きさの敷地のところにIRをつくってほしいという発注を出したわけでございます。

したがいまして、お互い、一つはやや小さ目の敷地、もう一つはリゾート型の非常に大きい敷地ということになってございますので、そういう立地条件、敷地条件の違いがある中で、カジノの施設面積を有効に規制するには、専らカジノ行為に使われる部分を絶対値で規制するということになったんだというふうに考えております。

一方、推進会議の議論では、そういうものも参考にいたしましたけれども、現時点におきましては、推進会議が取りまとめをまとめたときもそうですし、まさしく今議論をしているこの時点におきましても、日本のどこに、どういう敷地に、どういう大きさの敷地にIRが立地するかということが不明確、未確定でございますので、上限を絶対値にするという考え方もあるとは思いますけれども、敷地条件だとかが明確になっていない中で絶対値で上限を設定いたしますと、カジノ事業の収益を活用して整備されるIRの施設規模が制限される可能性もございます。

そういう意味では、今、政府の考えでは、IR施設の延べ床面積の九七%をゲーミング以外の、ノンゲーミングの公共政策の目的に資する事業を行うものに当てたいという意図を持っているわけでございますけれども、そこの公共政策の目的がどの程度達成されるのかという上で制約要因になりかねないというふうに考えているところでございます。

○塩川委員 それは逆さまなんじゃないですか。カジノの施設面積を広げたいという要求があるから、上限値(絶対値)を設けるということをやらないという話なんじゃないですか。

そもそも、要するに、立地の地域、規模が未確定というのは、今答弁にあったように、今もそうだし、昨年七月の取りまとめのときも同じなんですよ。でも、昨年の取りまとめのときには、上限値(絶対値)が必要だよねということになっているわけですよ。それは、前提は、その文書にも書いてありますけれども、依存症予防の観点から、上限値(絶対値)でもカジノ施設の面積の規制を設けるべきだと。つまり、依存症予防の対策から上限値を設けましょうと言っているのが取りまとめだったんですよ。その限りでは、理屈のある話であるわけです。

では、今のように、上限規制ありませんということになった場合には、この依存症予防の観点というのはどこに行っちゃったんですか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

昨年の七月末に推進会議が報告を取りまとめた際は、上限値を絶対値として規制するという考え方も出しておりましたけれども、同時に、カジノ施設をIR施設のごくごく一部に限る、そういう相対的な、比例に基づく概念を組み合わせて考えるという形で意見を取りまとめているところでございます。

したがいまして、依存症予防の観点からということでいえば、比例的に規模を規制していく、定率的に規模を規制していくということも含めて、依存予防の観点からの措置として意見が取りまとめられているところでございます。

○塩川委員 それはおかしいですよ。

だって、取りまとめには、依存症予防の観点から、相対的な位置づけのみではなく、上限値(絶対値)でもカジノ施設の面積の規制を設けるべきだと、両方かけているんですよ。相対的だけじゃなくて絶対値上限値も、両方かけているんですよ。だけれども、法案ではこの上限値(絶対値)を取り払ってしまった。一体どういうことなのかというところが、議論の経過が全く見えてこないんですよ。そのところがまさに問われているということを言いたいわけであります。

この点では、問われているのが、昨年の七月に取りまとめを行ったわけですけれども、その後にアメリカのカジノ資本からいろいろな要望が出てきております。

昨年の九月の一日に、米カジノ大手のラスベガス・サンズのシェルドン・アデルソン会長が大阪府庁を訪れて、府知事、大阪市長と会談をしました。アデルソン氏は、IR整備推進会議取りまとめを批判して、上限設定があると、カジノの収益で採算性の低い国際会議場や娯楽施設の運営が賄えず、我々が望んでいたようなIRを実現できないと述べていたということであります。

絶対値規制を取り払ったというのは、こういったカジノ事業者の要求を優先したからじゃないですか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

先ほど来の議論で御答弁申し上げておりますとおり、IR整備法案そのものの目的は、日本を世界に冠たる観光先進国に引き上げていく原動力となる制度をつくるということがございます。

また同時に、世界最高水準の規制によって、依存予防ですとか、あるいは反社会勢力の排除といった、社会が持つ懸念事項に万全の対応をするという、この二つの目的があるわけでございます。

先ほど来塩川委員が御指摘のカジノ規模の規制につきましても、先ほど御説明させていただきましたように、上限を絶対値にするという考えもございますけれども、立地規模だとか立地条件だとか、その規模が未確定である状況の中では、一定の上限値で、絶対値で上限を設定いたしますと、日本にできるIRがノンゲーミングの部分でどういう公益を達成することができるのかという、そのポテンシャルに対する制約要因になり得るという判断に基づくものでございます。

○塩川委員 いや、ですから、説明がわからないんですよ。委員長もそう思いませんか。

そもそも、取りまとめでは、相対的な基準と絶対値上限値と、両方かけていたんですよ。それが、法案ではこの絶対値がなくなっちゃったんです。その経緯について説明がないじゃないですか。立地の地域が不確定だから、未確定だからと。それは、今だって去年の七月だって同じなんですよ。

何でこんなことになったのか、この経緯についてきちっと説明してもらわなくちゃいけないんですけれども、今の答弁というのはそれを答えていないですよね。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

昨年の夏に取りまとめられましたのは、推進会議の委員がまとめた、推進会議としての取りまとめでございます。

その後、政府といたしましては、この推進会議の取りまとめについて、さまざまな方から、内外の方を含めて、意見をいただくためのパブリックコメントも実施いたしましたし、また日本の各地に出かけて説明・公聴会をいたしました。

そういうパブリックコメントなどを踏まえて、寄せられた意見も踏まえて、政府の方で検討を進めた結果を先ほど来御答弁申し上げている次第でございます。

○塩川委員 いや、答えていませんよ。

肝心の政策変更の過程というのがわからないんですよ。だから、政策立案過程をきちっと記録をして、それを保存し、そしてその後、公開をするという公文書管理法の基準から照らしても、こういう説明は納得いかない。

実際、政策立案過程はどうなっていたのか、そういう文書を出してもらいたい。何で絶対値が落ちたのか、そのことについてはどんな議論を行ったのか、それをちょっと出してもらえますか。

○中川政府参考人 委員からの御指摘でございますので検討はさせていただきたいと考えておりますけれども、先ほど来申し上げておりますように、実施いたしましたパブリックコメントの結果などにつきましては、これまで政府が行ったパブリックコメントでは例を見ないぐらい、どういう意見がどれぐらいの数出てきていたのかということも含めて全て公開をしているところでございまして、政府といたしましては、これまでの制度設計の議論の透明性を確保するということにつきましては重々留意をしてきた所存でございます。

○塩川委員 パブリックコメントは、多数が反対なんですよ。

そういう話じゃなくて、そもそも、絶対値上限値について落ちてしまったという、その政策立案過程の文書をしっかり出してもらいたいと重ねて要望します。

その間には与党のワーキングチームが行われているんですよ。与党のワーキングチームでどういう議論をしていたかということもまさに問われているわけで、この核心となるような部分についてどんな議論をしたのか、こういうことというのは与党は責任を持って出していただきたいと思うんですよね。そこに当然政府は関連する資料も出しているわけですから、政府が出した資料もしっかりと出してもらって、絶対値上限値が落ちた、こういう経緯についてしっかりと本委員会に資料を提出していただきたい。

このことについて、委員長に求めます。

○山際委員長 後ほど理事会で協議いたします。

○塩川委員 この問題を見ても、まさに二百条を超えるような新法というのが、介護保険法以来二十一年ぶりとかということでも言われているわけで、三百数十項目と言われる政省令もある。これは本当に、新法だから。改正案じゃないんですよ。一つ一つ、じゃ、政省令の中身がどうなっているのかという議論が必要なわけですよね。

そういった意味でも、今言ったこと一つとっても、政令事項に落としている、そういう中身がどういう経緯でなっているのかということなんかもしっかりと審議しなければいけませんし、その前提となるような資料をきちっと出してもらうということは当然のことでありますし、二百条を超えるような法案、三百数十項目の政省令事項がある法案ですから、これは徹底審議をするということが必要だ。

こういうことが、まさにこの問題について、国民の多数が反対なんですから、その反対の声があるからこそ、それをしっかりと受けとめる議論こそ、いわば与党であってもこれは議論すべき話であるわけで、地方公聴会を始めとした国民の声を聞くということを含めて徹底審議を求めて、質問を終わります。

カジノ実施法案がカジノ事業者による賭博資金貸し付けを認めていることについて、多重債務やギャンブル依存症を助長するものだ――と追及しました。

カジノ実施法案がカジノ事業者による賭博資金貸し付けを認めていることについて、多重債務やギャンブル依存症を助長するものだ――と追及しました。

同法案は、カジノ事業者が客に賭博資金を貸し付ける「特定資金貸付業務」を認め、外国人客のほか日本人でも、事前に一定額を預託した者には場内で賭博資金を貸し付けるとしています。

深刻な多重債務問題を契機に2006年に行われた貸金業法の抜本改正で、過剰貸し付け抑制策として総量規制(借入を年収の3分の1までに制限)が導入されました。

わたしは、今回の賭博資金貸し付けで、貸金業法の枠外に新たな貸金制度をつくる理由をただしました。

中川真IR推進本部事務局次長は貸金業法の総量規制を理解しているとしながら、「カジノ事業者は貸金業法の事業者ではない」と答えました。

在日米国商工会議所が意見書で「金融サービスの提供」を「不可欠」と求めていた。日本への進出をねらう、カジノ事業者の要求に応えたものだ。

石井啓一IR(統合型リゾート)担当相は「(今後定める預託金を)簡単に預託できる額にはせず富裕層に限定する」と答えました。

カジノで会社の資金106億円を失った大王製紙元会長の事例でカジノ事業者からの借り入れがのめり込みのきっかけになった。対策を講じるというが制度設計が大問題だ。カジノ事業者の貸付業務は多重債務・依存症問題を助長する。

「議事録」

<第196通常国会 2018年06月01日 内閣委員会 24号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

カジノ実施法案、いわゆるIR実施法案について質問をいたします。

最初に、カジノ実施法案ではカジノ事業者に対してカジノ客への金銭貸付業務を認めておりますが、どんな仕組みになっているのかについて簡単に説明してもらえますか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

カジノにおける貸付けは、本来、顧客はみずからの資力の範囲でカジノ行為を行うべきであるという原則に立ちまして、あくまでもカジノ行為に付随した顧客へのサービスとして、その必要性の範囲内で認められるべきものというふうに考えてございます。

このため、この整備法案の中におきましては、貸付けにつきましては、貸金業法とは少し異なりますけれども、まず、貸付対象を原則外国人非居住者に限りまして、さらに、日本人などにつきましては一定以上の金銭をカジノ事業者に預託できる資力を有する者に限定をするということをしております。また、返済期間を短期間に限定いたしまして、保証契約の締結を禁止するとともに、さらに、カジノ事業者が貸付けで収益を上げないよう、無利息での貸付けを義務づけるといった措置を講じることにより、極めて限定的に認めることとしております。

○塩川委員 一定金額預託をすれば、日本国民も貸付けの対象になるということであります。

そこで、金融庁にお聞きしますけれども、この特定資金貸付業務の規制については、貸金業法と同様の規定が条文に書かれているところです。貸金業法については、この間、総量規制が導入をされました。総量規制とは何か、なぜ導入をしたのか、その効果はどうか、この三点でお答えいただけますか。

○松尾政府参考人 お答え申し上げます。

いわゆる総量規制は、借り手の返済能力を超える貸付けによって多重債務問題が深刻化したことを受けて、過剰貸付けを防止することを目的として、平成十八年の貸金業法改正により導入されたものでございます。

具体的には、貸金業者は、個人である資金需要者に対して貸付契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関の保有する情報を使用して返済能力を調査することとされており、その結果、資金需要者当たりの貸付金額の合算額が原則として年収の三分の一を超える場合には、当該貸付契約を締結することが禁止されているものという内容でございます。

この平成十八年貸金業法、総合的にいろいろな点を改正しておりまして、その中で、多重債務者の相談件数等々、減少しているところでございます。

○塩川委員 減少しているということで、もちろん、銀行系のノンバンクの話とか、全体としたらどうなのかというのはあるわけですけれども。しかし、貸金業法として、もちろんグレーゾーンの解消の話もありました、この総量規制というのも相まって、貸金業法の対象となるような人たちの多重債務問題の改善につながったというのは、確かにそのとおりだと思います。

IRの事務局の方に伺いますけれども、この法案で、カジノ事業者の顧客への貸付けというのは貸金業法の総量規制の枠内になるのか枠外になるのか、この点についてお答えください。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

この整備法案の中で提案しております特定金融業務につきましては、貸付業務につきましては、貸金業法の総量規制こそ採用しておりませんけれども、貸金業法と同様の手法によって返済能力に関する調査を行わなければいけないとしており、また、顧客一人一人の貸付限度額の設定を事業者に義務づけておりますし、その貸付限度額を超えた貸付けを禁止するということになってございます。

○塩川委員 ですから、貸金業法の総量規制は採用していないということで、もちろん個々の顧客に対して資力を踏まえた貸付限度額を定めるということになっているわけですけれども、でも、そもそも、多重債務問題が深刻になった、こういった貸金業法の改正が行われたという背景の一つに、やはりギャンブルの依存症を含めた多重債務問題というのがあったわけですよね。

そういったことを考えたときに、やはりこういった貸付けについての総量規制というのは必要なんじゃないのか。貸金業法で年収の三分の一以内に抑えるということで決めたというのが効果を発揮していると金融庁も言っているわけですから、だとしたら、その枠内におさめるということが、やはり多重債務問題の解消、ギャンブル依存症の対策に対しては非常に生きていくことになるのではないのかと思うんですけれども、カジノ事業者に対しても貸金業法を適用して。

過剰貸付け抑制のための総量規制をかけない、それはなぜですか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

まず第一に、カジノ事業者は兼業を、IR事業者は兼業することを禁じておりますので、貸金業法で言う貸金事業者になれないということが一つございます。

そういう法制度上の制約の中で、どうやってこの事業を規制していくかという観点が重要になるわけでございます。

今、塩川委員御指摘の点につきましては、この整備法案の中でも、貸金業法で定められております指定信用情報機関を必ず使って顧客の信用情報を確認するということを義務づけておりますので、こういう措置をとることによって、今委員が御指摘の、顧客一人一人が総量としてどれぐらいの負債状況にあるのか、それから、過剰債務の状態になっていないのかどうかということを確認しながら、先ほど御答弁申し上げたような貸付業務の規制の中で適切に貸付けが行われることになるというふうに考えているところでございます。

○塩川委員 今説明があったように、カジノにおける貸付けについても、貸金業法上に規定をされている指定信用情報機関の情報を使わなければならないと書いてあるわけですよね、この法案にも。であれば、そもそも貸金業法で定めている総量規制、年収の三分の一以内、そこに入れたらいいじゃないですか。そのことの方が、過剰貸付けの防止につながる。依存症対策の面でもこれは効果的なんじゃないですか。そうしたらいいじゃないですか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

先ほど御答弁申し上げましたように、カジノ事業者、つまりカジノ事業免許を取得している認定IR事業者ということになるわけですけれども、認定IR事業者はこの法律案の中で兼業が禁止してございますので、もちろん、貸金業務を、特定金融業務を行うか行わないかはそれぞれの事業者の判断だとは思いますけれども、貸金業法の中で定められている事業者になることはできないという制約はございます。

○塩川委員 であれば、総量規制の対象にすればいい。総量規制の対象にして、年収の三分の一以内、それを超えるものにならないという範囲としてこのカジノの貸付けも入れたらいいじゃないですか。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

先ほど金融庁からも答弁がございましたように、貸金業法に基づく総量規制は、貸金業者から借りて過剰債務に陥る国民が非常に多くなっている、社会的にそういう問題が出てきたことへの対応だというふうに理解をしてございます。

一方、カジノ事業者が行う特定金融業務につきましては、冒頭御答弁申し上げましたとおり、すべからく顧客一般を対象にするものではございませんで、そもそも日本人等は貸付けの対象になってございません。日本人の中では一定以上の金額をカジノ事業者にあらかじめ預託できる資力を持っている者に限定しているわけでございまして、極めて限定的な顧客だけを対象に、しかも、ほかの、貸付業務についての条件をさまざまにつけた上で、しかも無利息でございますので、全く大きな違いがあるだろうというふうに考えている次第でございます。

○塩川委員 だから、その預託がどうなるのかというのも当然あるわけですけれども、別に富裕層に限定とか、そういうのはどこにも書いてないわけですよ。

もともと総量規制の年収の三分の一の枠内におさめるように制度設計すれば過剰貸付けの心配はないでしょうということについては、全くお答えにならない。何でこんなことになるのか。

昨日の参考人質疑におきまして、多重債務問題にも取り組んでこられた新里宏二弁護士は、これまで、日本の公営ギャンブル、パチンコで事業者が現場で貸付けをすることはないし、あってはならないことと考えられてきた、ギャンブル依存症に直結するからにほかならないと述べていたわけです。カジノ事業者の貸付業務は、公営ギャンブルの違法性の阻却との関係で、射幸性の程度、副次的被害の防止について大きく逸脱するものだということを指摘しているわけです。

ですから、結果として、この法案というのは、いろいろ公営ギャンブル等のギャンブルの事業者はあるわけですけれども、そういう中でこういう総量規制の枠外にするという扱いという点でいえば、カジノ事業者を特別扱いするものだ。

何でカジノ事業者を特別扱いするのか、お答えください。

○中川政府参考人 お答え申し上げます。

先ほど来御答弁申し上げていますように、カジノ事業者が行う特定金融業務につきましては、これはそもそも、特に貸付業務につきましては外国人非居住者に限るというのがまず第一の原則でございます。

そして、日本人等に貸付けを行う場合には、繰り返しになりますけれども、一定以上の金銭をカジノ事業者に預託できる、そういう資力を有する者に限定をするという形での事業内容になってございますので、一般の国民がすべからく顧客になり得ることを前提にしている貸金業法の体系とは全く異なる法制度になるということを御理解賜りたいというふうに思います。

○塩川委員 ですから、貸金業法の上にこのIRでの貸付けのことも乗っかるということでいえば、それも含んだ、そういう制度設計にすればいいだけの話であって、こういうのでは全く理解できません。

大臣にお尋ねします。

こういった貸付けについて、顧客の利便性云々という話なんかもしますけれども、そもそも、在日米国商工会議所の意見書、統合型リゾートが日本経済の活性化に寄与するための枠組みの構築という文書を出しております。この在日米国商工会議所の意見書では、IRにおける顧客への金融サービスの提供を認めること、これは日本でカジノビジネスが成功する上で不可欠であると要求をしています。

まさにカジノ事業者の要望に応えるというものをこの制度設計で盛り込まれたということですね。

○石井国務大臣 先ほど政府参考人が述べましたが、IR整備法案においては、カジノ事業者による日本人等に対する貸付けにつきましては、対象者を一定の資力を有する者に限定をいたします、預託金を預託できる者。

この金額については、今後改めて定めていきますけれども、国民の平均年収等を勘案して、簡単に預託ができるという額にするつもりはございませんので、富裕層がどれぐらい、富裕層という定義ははっきりしませんけれども、一般的にかなりの富裕層と言ってもいい方に限定されるのではないかと私は思っております。

○塩川委員 この問題については、本当に経済効果があるのかということについての検証といいますか試算も出さない中での議論が深まりを欠いているわけで、しっかりとした負の影響も含めた、経済効果があるというんだったら、そういう試算をちゃんと示して議論することが必要であるわけです。

その上でも、地方においてはいろいろ試算は出しているわけですよ。そういう地方における試算を見ても、日本国民の利用者の割合が非常に高いわけですよね。七割、八割で、海外からというのは、空港の近くであればちょこっとふえるかもしれないけれども、北海道なんかでは大半が日本国民。道民だったり、道外から日本国民の方がいらっしゃる。そういったときに、やはり過剰貸付けになるようなこういう仕組みを入れていいのかということが問われているんじゃないでしょうか。

あわせて、富裕層だったら構わないという話にもならないんですよ。この間も紹介されていますように、大王製紙の元会長の井川意高氏のように、貸付けがカジノののめり込みの契機となったということが紹介をされています。二〇〇八年から頻繁にカジノに通い始めた井川氏は、グループ企業から無利子で膨大な借金を重ねて、三年足らずの間に総額百六億八千万円をカジノで失ったわけであります。

大臣、やはりこういった事実があるんですから、これはしっかり重く受けとめる必要があるわけです。カジノ事業者による貸付業務は、新たな依存症者を生み、新たな債務者を生み出すことにつながるんじゃないですか。大臣、ぜひ、はっきりとお答えください。

○石井国務大臣 カジノ事業者による日本人等に対する貸付けにつきましては、先ほど申し上げたとおり、対象者を一定の資力を有する者に限定するとともに、厳格な返済能力調査に応じた貸付けの義務づけをしておりますので、野方図に貸付けをするということにはまずなりません。

このほか、IR整備法案におきましては、依存防止対策としまして、IR区域数の限定やカジノ施設の規模の制限、一つのIR区域におけるカジノ施設の数を一つに限定すること、日本人等を対象とした一律の入場回数制限や入場料の賦課、依存防止規程に基づく本人、家族の申出等による利用制限措置や相談窓口の設置といった利用者の個別の事情に応じた対応、広告、勧誘等の誘客時における規制といった重層的、多段階的な取組を制度的に整備をしておりまして、カジノ行為への依存につきましては万全な対策を講じているものと考えております。

○塩川委員 対策を講じるんだったら、やはり貸付けの総量規制の枠内にカジノへの貸付けも含めるべきだ。そういうこともないような今の制度設計そのものが大問題であるわけで、カジノ事業者に貸付業務を認めるということは、多重債務や依存症を一層助長するだけだということを強く指摘をしておくものであります。