沖縄の米軍・自衛隊基地、横田基地近傍の多摩地域、東海地方の自衛隊基地、ダイキン工業の摂津市等での調査活動を交流。

全国のPFAS工場や米軍・自衛隊基地周辺の調査が必要。今後、基地関連の政府レクや、血液検査・土壌調査などを始めとして、党の提言を検討することに。

PFAS、国が対応を/共産党対策委/各地の取り組み報告

「しんぶん赤旗」10月20日・2面より

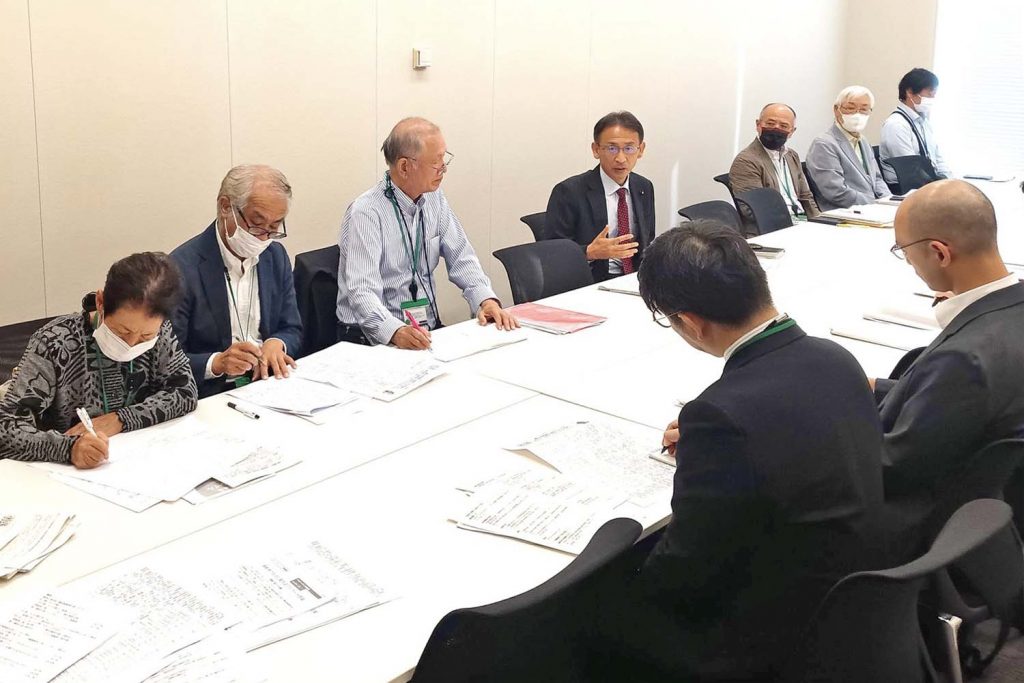

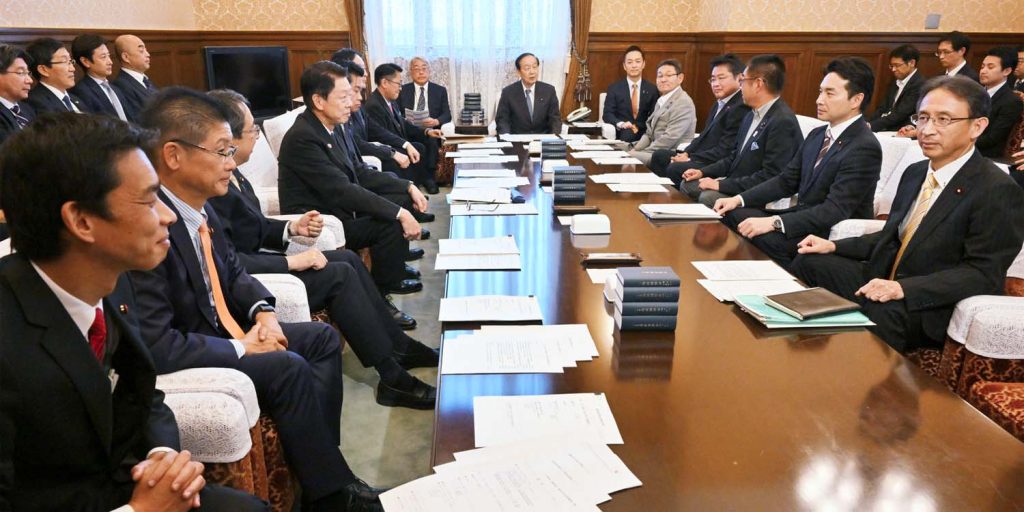

発がん性などが疑われる有機フッ素化合物(PFAS)の問題をめぐり、日本共産党は19日、「PFAS問題対策委員会」を国会内で開催しました。軍事基地や工場周辺などで相次いで検出されるPFASに各地域で取り組む議員が現状や今後の活動について報告しました。

赤嶺政賢衆院議員は、米軍嘉手納基地(沖縄県北谷町など)の北谷浄水場でPFASの除去に使う活性炭の切り替え事業費を県が一部負担していることに言及。「県が実施するPFAS対策に要する費用を、過去を含め国が負担することを求めていく」と訴えました。

宮本徹衆院議員は、東京多摩地域の国分寺市や小金井市などの自治体が次々とPFASに関する意見書を上げ、汚染源が疑われる米軍横田基地の立ち入り調査を求める声は大きくなっていると指摘。

本村伸子衆院議員は、航空自衛隊浜松基地(静岡県浜松市)を訪れ、PFASを含む泡消火剤の設備専用水槽の視察を求めたが、自衛隊側は任務の遂行への支障を理由に断ったと報告しました。

塩川鉄也衆院議員は、埼玉県川越市や茨城県神栖市など、高濃度のPFASが検出されている地域が全国にたくさんあると指摘。「全国の自衛隊基地や工場との因果関係を把握するための調査などを進めていきたい」と語りました。

宮本岳志衆院議員は、水俣病において国・環境省は調査や認定を排除し、被害者側に立たなかった点でPFAS問題の対応と類似していると指摘。

山下芳生参院議員は、PFAS問題で被害者に向き合っていない国の姿勢を批判しました。

山添拓参院議員は、大阪府摂津市での党の調査も踏まえ、今後の取り組みについて、周辺住民への血液検査や土壌調査などを例に挙げ、「PFAS対応で国・自治体がとるべき提言をつくってはどうか」と提案しました。