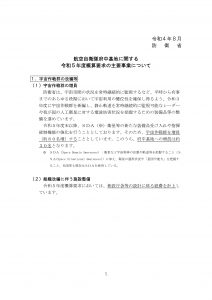

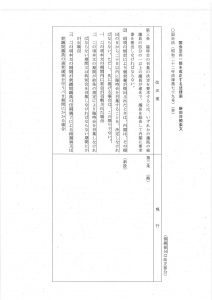

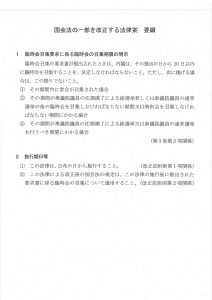

冒頭、臨時国会召集期限を法定化する国会法改正案を5党1会派で提出。

臨時国会召集要求書が提出されたときは、内閣は、その提出の日から20日以内に臨時国会を召集することを、決定しなければならないとするもの。

岸田首相は、46日間も放置した。憲法違反の政治は許されない。

↓提出した法案↓<クリックで拡大します>

|

|

|

|

|

臨時国会召集/期限を/共産党など/法改正案共同提出

「しんぶん赤旗」10月4日・2面より

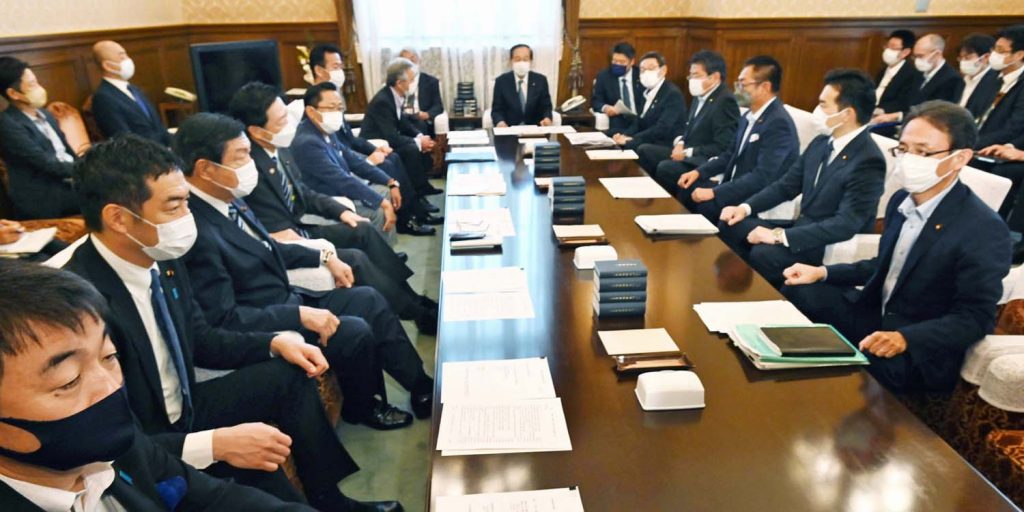

日本共産党、立憲民主党、日本維新の会、れいわ新選組、社民党、有志の会の5党1会派は3日、憲法53条に基づき臨時国会の召集要求が提出されたとき「内閣は提出日から20日以内に召集を決定しなければならない」と規定する国会法改正案を衆院に共同提出しました。

日本共産党、立憲民主党、日本維新の会、れいわ新選組、社民党、有志の会の5党1会派は3日、憲法53条に基づき臨時国会の召集要求が提出されたとき「内閣は提出日から20日以内に召集を決定しなければならない」と規定する国会法改正案を衆院に共同提出しました。

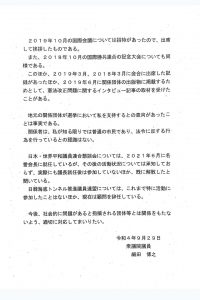

臨時国会について憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の要求があれば内閣は召集を決定しなければならないとしています。これは国会の少数派の権利を保護するための規定です。

ところが、安倍、菅、岸田政権は、憲法に召集期限の明示がないとして、召集を求める野党の要求を80日も超えて放置するなどの対応を繰り返してきました。今回の改正法案は「20日以内」と期限を国会法に規定し、期限内の召集を実現させるものです。

提出後の会見で、日本共産党の塩川鉄也衆院議員は「これまで何度も臨時国会召集の要求を無視してきた政権に対し、国権の最高機関である国会をないがしろにすることに対処するため、共同で出すことにした」と述べました。

立民の笠浩史衆院議員は「臨時国会召集日に野党がそろって法案を提出できた意義は非常に大きい。与党も法案に賛成していただき、憲法の精神にのっとって、臨時国会の召集要求があればきちんと開くという形にしていきたい」と語りました。