統一協会問題追及チーム会合。統一協会の霊感商法被害者のオンラインヒアリング。

統一協会問題追及チーム会合。統一協会の霊感商法被害者のオンラインヒアリング。

家族の不安を材料に、繰り返し献金を強いるなど、その手口を詳細に告発。

2014年頃から自民党の選挙応援が強くなったといいます。

「大事なのは統一協会との関係を断ち切ること。自民党は洗いざらい明らかにしてほしい」と。

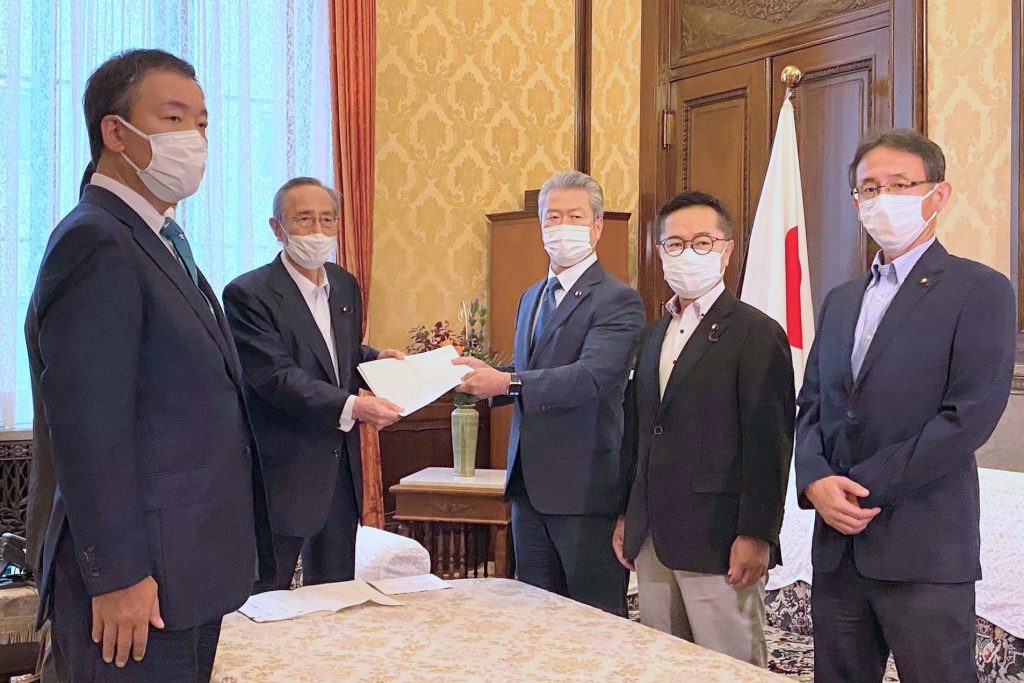

被害家族から実態聞く/党統一協会問題追及チーム

日本共産党国会議員団は30日、「統一協会問題追及チーム」の第5回会合を開き、統一協会の霊感商法の被害にあった家族から被害の実態を聞きました。

辰巳孝太郎元参院議員の紹介をうけ、被害を語ったのは50代の男性Bさん。2004年ごろから統一協会が母親に接近し、総額約1億7000万円の被害にあったと語りました。最初は統一協会であることを隠して接近し、「教会」に連れ出して家庭の悩みなどを聞き出し、やがて正体を明かして高額商品の購入を迫るようになった協会の手口を報告。宝石などのほか、「祈願書」を何枚も書かされ1枚数万円で買わされるなどの被害もあったと語りました。

父親の死後、遺産相続のさいに貯蓄がないことから被害が発覚。家族間で裁判になり、家の売却が決まった後も協会関係者が母の元を訪れ、最後の保険金も解約させられました。その後、全体の被害額に及びませんが約7000万円分の返金合意書を交わし、今も返還中だと言います。

Bさんは、協会側は同性愛者で障害があるBさんや父親との関係など家庭の悩みを「先祖の怨念」などとして利用したと怒ります。「教会」で協会関係者が「同性婚反対」と訴える光景も見てきました。Bさんは、家族の関係も壊され、「平常な社会生活も困難になり、誰にも言えない怒りを抱えてきた」と訴えました。

質疑では自民党の選挙活動について質問が出され、Bさんは、母の話として選挙前に自民党の人が来て投票を呼びかける講演をしていたと紹介。14、15年ごろは自民党支持が強まり「安倍(晋三)首相(当時)がついてくれている」という話が頻繁に出てきたと証言しました。被害根絶にむけた政治の役割については、「自民党と協会の関係をきっぱり切り、きれいな政治に変えなければこの先はない」と訴えました。

チーム責任者の小池晃書記局長は「被害者家族の苦しみは深い。問題解決のために共産党としても全力をあげたい」と語りました。