比例北関東ブロック3人のPV完成!!

比例北関東の2議席奪還、3議席獲得へ!!

「北関東から政権交代をはじめよう」と塩川鉄也、梅村さえこ、大内くみこの3人が呼びかけるプロモーション動画です。

是非ご覧下さい。

石炭火発・原発に固執する自公政治から転換を/群馬・伊勢崎市内で街頭演説

政治から命と暮らしを応援する政治に転換を/群馬・太田市内で街頭演説

今こそ政権交代、野党連合政権を/群馬・桐生市で街頭演説

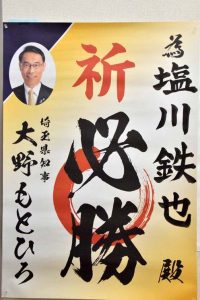

大野もとひろ埼玉県知事から必勝・為書き

小選挙区は立憲民主党、比例は共産党に/茨城・つくば市で街頭演説

福島のぶゆき元衆院議員(茨城1区)事務所を表敬訪問

新自由主義の転換を/水戸市内で街頭演説

きっぱり政権交代を/茨城・ひたちなか市で街頭演説

政権交代で実現しよう/衆院解散後の第一声/宇都宮駅前

衆議院解散/野党連合政権の要となる日本共産党の躍進を

政府与党による強引な国会運営に抗議/野国連

大内くみ子比例予定候補と街頭演説/茨城・取手市

岸田首相は、公約していた金融所得課税強化について、当面見直しを考えていないと表明。前言撤回早すぎる。

自公政治の行き詰まりそのものだ。

政権交代、野党連合政権の実現を!

減税の恩恵を受けてきた大企業、富裕層に応分の税の負担を求め、庶民と中小企業を苦しめる消費税は5%への引き下げを提案する日本共産党の躍進を!

なによりもケアを大切に塩川予定候補/原発やめ再エネに転換を大内予定候補/茨城

「しんぶん赤旗」10月12日・首都圏版より

日本共産党の塩川鉄也衆院議員と大内くみ子衆院北関東比予定例候補は10日、茨城県取手市で遠山智恵子市議とともに総選挙での政権交代を呼びかけました。

塩川氏は「総選挙が政治の流れを変える絶好のチャンスだ」と強調。「新型コロナにまともな対策をとれない自公政治を転換し、感染症病床や保健所予算を2倍にして、何よりもケアを大切にする政治を政権交代で実現しよう」と訴えました。

また「北関東ブロックで共産党の議席は一つとはあまりにも少ない。野党共闘の要の共産党を比例で広げに広げてほしい」と訴えました。

大内氏は、茨城県では常陸那珂(ひたちなか)石炭火発や鹿島製鉄所など、事業所のCO2排出量が全国ワースト6番目だと指摘。「石炭火発や原発推進は、大本に財界・大企業言いなりの自民党政治がある。原発をやめて再生可能エネルギーに切り替える新しい政治を実現しよう」と呼びかけました。

無所属の田口茂鹿嶋市議と懇談/茨城

無所属市議らと街頭演説/茨城・鹿嶋市

無所属の田口茂市議が「比例は日本共産党へ」と応援演説。

塩川候補と無所属市議/共に「比例は共産党」/茨城・鹿嶋

「しんぶん赤旗」10月12日・首都圏版より

茨城県鹿嶋市で10日、日本共産党の街頭演説に無所属の田口茂市議が駆け付け、「比例で日本共産党を大きく伸ばしてほしい」と呼びかけました。

田口氏は「小さな農家を守るという共産党の農業政策は素晴らしいし、共産党の議席が増えなければ日本の未来は良くならない。応援します」と塩川鉄也衆院議員・北関東比例予定候補を激励。

塩川氏は、辺野古新基地建設の中止やLGBT(性的マイノリティー)への差別解消などを掲げた野党共通政策について「自民・公明の政治ではできないものだ」と指摘。「共通政策を前に進める一番の力が共産党の躍進だ。コロナから国民の命を守るために全力を尽くす。入院ベッドを減らし、75歳以上の医療費2倍化を強行した政治から、医療や福祉充実の政治をめざす」と訴えました。共産党の立原弘一、川井宏子の両市議も訴えました。