2010年12月28日「しんぶん赤旗」掲載記事を転載します。

アナログ停波200日/崖っぷちの地デジ(3)

「普及率9割」?/「実態反映せず」の指摘

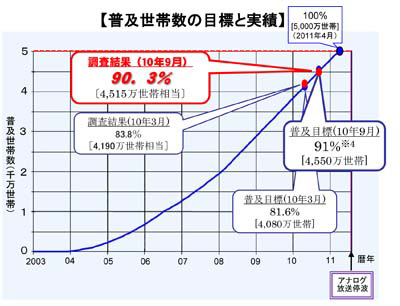

「地デジ受信機の普及率9割超える」「エコポイント効果」――。先月末、新聞やテレビが一斉に報じました。

|

| 総務省「地デジ放送に関する浸透度調査」(2010年11月)から →画面をクリックして拡大画像へ |

総務省が11月26日に発表した「地上デジタル浸透度調査」によると、9月末現在の地デジ受信機(テレビやチューナー、録画器など)の世帯普及率が90・3%に上昇。政府目標の91%に届かなかったものの、片山善博総務相は「誤差の範囲」と、来年7月の地デジ完全移行に変更がないと明言しました。

重過ぎる負担

一方、東京都大田区の黒沼良光・日本共産党前区議は「とても9割もの世帯に普及しているとは思えません」と首をひねります。黒沼さんが地域住民の要望にこたえて「地デジ講座」を開いたのは10月。十数人の参加者のなかで「地デジ受信機」を準備できていたのは、わずか2人でした。

「すでにテレビを注文した人や、期限ギリギリまでアナログテレビを使うという人もいます。しかし、高齢者にとって数万円のテレビやアンテナ代を負担するのは大変です」と黒沼さん。「テレビを見るのをやめる」と語った参加者もいたといいます。

総務省の「浸透度調査」からも、このような傾向が読み取れます。

|

| 総務省「地デジ放送に関する浸透度調査」(2010年11月)から →画面をクリックして拡大画像へ |

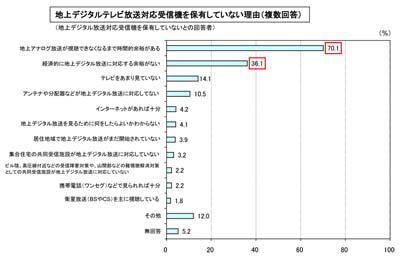

地デジ受信機を「保有していない」理由(複数回答)について、トップは「アナログ終了まで時間的余裕がある」で70・1%。「経済的に地デジ放送に対応する余裕がない」が36・1%で2番目です。年収200万円未満の普及率も全体より10ポイント低い80・3%と、経済的な「格差」の問題は残されたままです。

地デジ問題に詳しいジャーナリストの坂本衛さんは、「総務省の調査はまったく信用できない。地デジの世帯普及率は、9月段階で8割に達していないのではないか」と疑問を投げかけます。

問題多い調査

坂本さんは今年の7月、学識経験者4氏で「地上デジタル放送完全移行の延期と現行アナログ放送停止の延期を求める提言」を発表。その根拠の一つとして、「総務省発表の世帯普及率は、実態と大きくかけ離れている」ことを挙げています。

それによると、調査は無作為に抽出した電話番考に電話をかけ、アンケート調査票の郵送に同意した家庭だけに送付するという「RDD法」と呼ばれるもの。この方法だと、地デジに対応していないなど調査に非協力的な家庭が最初から漏れてしまうこと。さらに、電話がかかる時間帯に不在がちな単身世帯や共稼ぎ世帯、携帯しか持たない若者世帯が反映されないと指摘しています。

「そもそも、総務省の調査では、地デジの対応が最も困難な80歳以上の高齢者を対象から除外している」と坂本さん。80歳以上の単身世帯(約150万)と夫婦世帯(約100万)の合計250万世帯は、全体の5%。四国4県(約165万世帯)を上回ります。

坂本さんは言います。「このままでは、いちばんテレビを必要とするお年寄りからテレビを奪うことになります。もし、来年7月24日に日本を大型台風や地震が襲ったとき、それでもアナログ波を止めてしまうのか――。そんなことは断じて許されるはずがありません」 (つづく)