新日本婦人の会埼玉県本部のみなさんから、憲法審査会での安倍改憲4項目の提示を許さないこと、教育予算の増額などを求める要請を受け、懇談しました。

新日本婦人の会埼玉県本部のみなさんから、憲法審査会での安倍改憲4項目の提示を許さないこと、教育予算の増額などを求める要請を受け、懇談しました。

競争的教育を見直し、教職員を増やして子どもたちを大切にする学校を実現したい。

「桜を見る会」には、みんな怒っています。

「しんぶん赤旗」11月22日付・4面より

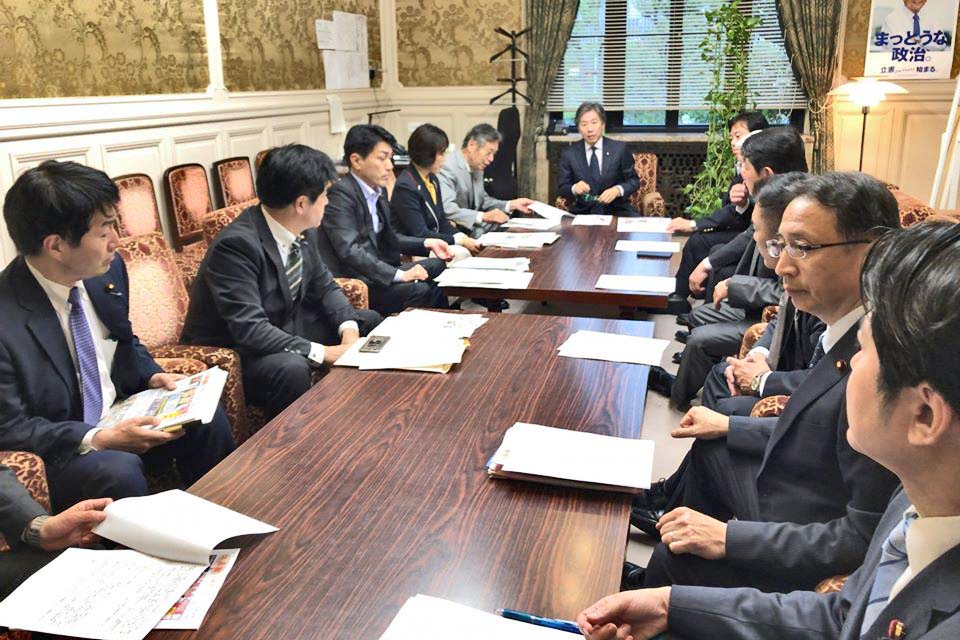

日本共産党国会議員団は19日、国会内で改憲問題対策法律家6団体連絡会と懇談し、国会の憲法審査会や「安倍改憲」をめぐる状況などについて意見交換しました。懇談では、野党共闘が安倍政権の改憲策動を阻止してきたことに確信を持ち、共闘の深化と運動の拡大をすすめることを確認しました。

同連絡会事務局長の大江京子弁護士は、安倍改憲を許さない「緊急声明」を手渡し、自民党4項目改憲案は、日本を「戦争できる国」につくりかえようとするところに本質があると強調しました。

日本共産党の穀田恵二国会対策委員長は、「野党は、審査会で実質的な審議をさせない、自民党の改憲4項目を提示させないことを共通の目標に掲げ、2年にわたって阻止してきた」と述べ、審査会における野党の共同のとりくみが安倍改憲阻止に重要な役割を果たしていると強調。また、今国会では、2人の主要閣僚の辞任や大学入試への英語民間試験導入の延期、安倍晋三首相主催「桜を見る会」の私物化問題など、安倍政権を追い詰めてきた野党のたたかいを報告。さらに攻勢的な追及で、「安倍改憲策動を許さない」と述べました。

懇談には、日本共産党の赤嶺政賢、塩川鉄也、本村伸子の各衆院議員、山下芳生、井上哲士、山添拓、吉良よし子の各参院議員が参加しました。

入間基地での自衛隊機墜落事故から20年。「風化させない市民のつどい」に参加。

入間基地での自衛隊機墜落事故から20年。「風化させない市民のつどい」に参加。

空自入間基地や米軍横田基地・所沢通信基地が所在・隣接する5市(入間市・狭山市・所沢市・飯能市・日高市)の市民が中心となって、毎年取り組んできました。

人口過密地域の航空基地における事故の危険性、米軍横田基地の強化、安保法制下の入間基地の拡大強化の実態が浮き彫りになりました。

同時に、基地強化を許さない市民の運動も前進。日米地位協定の抜本改定、安保法制廃止、安倍9条改憲阻止の市民と野党の共闘を前進させよう!

同時に、基地強化を許さない市民の運動も前進。日米地位協定の抜本改定、安保法制廃止、安倍9条改憲阻止の市民と野党の共闘を前進させよう!

航空基地危険性今も/埼玉/自衛隊機墜落で市民集会/塩川氏が特別報告

「しんぶん赤旗」11月19日付・15面より

埼玉県の入間、狭山、所沢、飯能、日高の5市の基地問題に取り組む団体で構成する「自衛隊機の墜落事故を風化させない5市連絡会」は17日、入間市で「自衛隊機の墜落事故から20年、風化させない市民集会」を開き、150人が参加しました。

日本共産党の塩川鉄也衆院議員が特別報告し、80万世帯が停電した自衛隊機墜落事故は人口密集地にある航空基地の危険性を浮き彫りにしたと指摘。「米軍横田基地(東京都福生市など)へのCV22オスプレイ配備など、すでに多くの米軍・自衛隊の航空基地がある首都圏上空で、軍事訓練の飛行が増えれば事故の危険性を高める。日米地位協定見直し、安保法制廃止が必要だ」と訴えました。

集会では、市民団体の代表も各市の現状を報告。「防衛省へのヒアリングなどで、入間基地で建設中の自衛隊病院は戦時を想定したものだとハッキリした」(入間基地拡張に反対する市民の会)。「横田基地の工事に伴う米軍所沢通信基地(埼玉県所沢市)への土砂搬入に対し、土砂が汚染されていないか調査するよう市民が求めたのに米軍は応えなかった」(オスプレイから市民の命を守る所沢連絡会)、などの発言がありました。

「桜を見る会」問題の緊急宣伝行動。新所沢駅で、柳下県議、小林・矢作市議らと。

「桜を見る会」問題の緊急宣伝行動。新所沢駅で、柳下県議、小林・矢作市議らと。

モリ・カケ・桜と、安倍首相の取り巻きを特別扱いする行政・税金の私物化は、もう終わりにしようと訴え。

田村智子参院議員への答弁が虚偽答弁だったのではないかが問われている。メディアの前の説明だけで納得できるはずがない。予算委集中審議出席が安倍首相の最優先の仕事だ。

税金私物化徹底究明を/緊急街頭宣伝に反響/埼玉・所沢市

「しんぶん赤旗」11月21日付・9面より

埼玉県西南地区は17日昼の1時間、所沢市の新所沢駅前で、公的行事「桜を見る会」私物化の徹底究明を求める緊急街頭宣伝を実施しました。

塩川鉄也衆院議員、柳下礼子県議、小林澄子・矢作いづみ所沢市議、汢源巳地区委員長と、地元支部の党員など30~40人参加しました。

塩川議員は「モリ・カケ・桜と、安倍首相の取り巻きを特別扱いする行政・税金の私物化は、もう終わりにしましょう。安倍首相は、田村智子参院議員への虚偽答弁が問われている。メディアへの『説明』で済むはずがありません。予算委審議に出席を」と訴えました。

柳下県議は、「福祉切り捨て、消賢税増税で格差と貧困を広げる一方、安倍首相の個人後援会は公費でもてなすなど、許されません。野党共闘で安倍政権を追い込み、総選挙で勝利を。埼玉県に続き高知県知事選でも野党共闘候補の勝利へ、支援を広げましょう」と訴えました。

多くの人が立ち止まって宣伝に聞き入り、「桜を見る会」問題で安倍首相に抗議するビラと、「赤旗」日曜版17日号の見本紙を、次々と受け取っていきました。

党茨城県委員会・地方議員団が、災害対策を始め、県民要求実現のための政府交渉。

党茨城県委員会・地方議員団が、災害対策を始め、県民要求実現のための政府交渉。

被災者の避難生活の改善や被災中小企業・農家への支援策の拡充などを要請。残土不法投棄にたいする国の規制強化などを強く求めた。

台風19号被害/軽トラレンタル補助/党茨城県委に農水省

「しんぶん赤旗」11月15日付・首都圏版より

日本共産党茨城県委員会(田谷武夫県委員長)は14日、台風15号など一連の豪雨災害で県内各地に被害が広がったことを受け、関係省庁に対し行政支援を求めました。山中たい子、江尻加那両県議をはじめ県内の地方議員らが参加し、塩川鉄也衆院議員が同席しました。

党県委員会は▽最大300万円となっている被災者生活再建支援金の上限を500万円まで引き上げる▽被害を受けた中小企業への財政支援▽築堤など早急な河川整備――などを求めました。

農業支援をめぐって、県内では台風被害で農業用機械が水没したほか、軽トラックも浸水し営農に支障をきたしている農家がいることを受け、農業用機械の取得補助に軽トラックも対象にするよう求めました。

農林水産省の担当者は、トラクターやコンバインなどの農業用機械に加え、軽トラックのレンタルに対し費用の半額を補助する支援策を明らかにしました。営農再開を条件に

今年度中までの支援策で、台風19号の被害に限定してのものです。

党県委員会はこのほか関係省庁に対し、保育料や学校給食費の無償化など子ども・子育て支援、県内で目撃されているオスプレイの飛行中止などを求めました。

桜を見る会の参加者について、安倍事務所の関与が明らかとなった。安倍首相本人でなければ答えられない。改めて、予算委員会集中審議を求めることを確認。

また、疑惑解明のため、追及チームの態勢を強化して、追及本部に格上げし、野党が総力を挙げて調査することを決めた。

疑惑にフタ/許されない/野党追及チーム/「本部」に格上げ

「しんぶん赤旗」11月15日付・1面より

安倍晋三首相が来年の「桜を見る会」の中止を表明したことを受け、日本共産党と、立憲民主党、国民民主党などの共同会派は14日、緊急の野党国対連絡会を行いました。野党は「中止表明で疑惑にフタは許されない」として、安倍首相主催の「桜を見る会」私物化疑惑の真相究明のための追及チームを「追及本部」(仮称)に格上げし野党の総力をあげることを決めました。また、衆参両院の予算委員会での集中審議を改めて与党に強く求めていくことを確認しました。

立憲民主党の安住淳国対委員長は「総理に対する疑惑がますます深まった。『中止』で収束させようとしているが、徹底して追及する。総理の事務所、または総理本人でなければ答えられないことが多数出てくるのは明らかだ。改めて衆参両院での予算委員会の集中審議を強く求めていきたい」と強調しました。

安住氏は、首相主催「桜を見る会」追及チームの活動をさらにバージョンアップし、全野党議員へ参加を募り追及本部(仮称)を設置することを全野党の国対委員長が確認したと表明。山口県下関市の地元後援会の問題、ホテルでの「前夜祭」の問題、各省庁の招待者の推薦名簿の問題など、「それぞれキャップを決めて、野党が総力をあげて調査を行う」と述べました。

「桜を見る会」問題を議論。マスコミ報道で、「桜を見る会」と後援会行事の「前夜祭」が一体となっている安倍事務所の「ご案内」も明らかに。

招待基準の「功労、功績」について、後援会員も対象というのは説明がつかない。

安倍首相が答えないと収まらない問題だ。審議の場を要求する必要があると一致。

桜を見る会/首相に説明求める/野党国対委員長が一致

「しんぶん赤旗」11月14日付・2面より

安倍晋三首相主催の「桜を見る会」を安倍氏の後援会活動に利用していた私物化問題について、日本共産党と、立憲民主党や国民民主党などの共同会派は13日、国会内で野党国会対策委員長連絡会を開き、予算委員会の集中審議で安倍首相自身の説明を求めることで一致しました。

野国連では、「各界の功績・功労があった人」という招待基準では、安倍首相の後援会の850人の招待との重大な矛盾があり、徹底解明が必要だとの認識で一致しました。

野党の追及やメディアの報道によって、「安倍晋三事務所」名のツアー申込文書などが明らかになりました。後援会行事であったにもかかわらず、安倍氏の関係団体の政治資金収支報告書に記載されていないのは政治資金規正法違反だとして、安倍氏本人の説明を求めることを確認しました。

日本共産党の穀田恵二国対委員長は同日の記者会見で、政府に来年の「桜を見る会」の中止など見直しを検討する動きがあることへの見解を問われ、「検討する前に真実を明らかにし、“これは間違っていた”と明らかにしなければ何の意味もない。ことをうやむやにしてやりすごそうとしていること自体問題だ。首相自身が850人もの後援会を案内し、『安倍晋三事務所』の名前まで出てきている以上、なにも解明せずにフタをしたまま『検討する』というのは、検討の土台が間違っている」と批判しました。

内閣官房・内閣府による招待者選考の基準や各府省への推薦依頼通知、各府省からの推薦名簿など、具体的に文書を特定して提出を要求。

招待状の発送者名簿は廃棄したかも知れないが、招待者名簿や各府省からの推薦名簿は保存しているのではないかと質すと、内閣府などは「持ち帰る」と。一つひとつ明らかにして追及していきたい。

「桜を見る会」私物化疑惑/2省「名簿は10年保存」/野党合同ヒアリング/内閣府は1年で廃棄

「しんぶん赤旗」11月13日付・2面より

安倍晋三首相が首相主催の「桜を見る会」に地元後援会を招待しもてなしていた問題に関する野党合同ヒアリングが12日、国会内で開かれました。日本共産党の田村智子副委員長(参院議員)は「8日の参院予算委員会で安倍首相は私の質問に何も答えなかった。『私たちの納めた税金で何をやっているのだ』という怒りが国民に広がっている。問題を徹底して追及する」と表明しました。

ヒアリングでは、招待者名簿のあり方が焦点となりました。名簿を決めるプロセス、各府省への推薦人数の割り振り、名簿の管理のあり方について内閣府や内閣官房、総務省の担当者らが回答しました。内閣府の担当者は、「桜を見る会」の招待名簿については「1年未満で廃棄している。今年の名簿もすでに手元にない」と強弁しました。一方、内閣府が各省庁に依頼し各省庁が作成した推薦名簿については、各省が管理し保存期間を決めていること、この中で文科省と総務省については推薦名簿の保存期間が10年となっていることが明らかとなりました。

野党議員は各府省に対し、今年の「桜を見る会」の推薦名簿を示すことを求めました。

また、「桜を見る会」という公的行事に地元後援会員を無料招待していた安倍首相の行為が公選法違反かどうかとの質問に、総務省の担当者は一般論としつつ「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として金銭・物品を提供することは買収罪にあてはまる」と述べました。

日本共産党群馬県議団・市町村議員団の政府要請行動に同席。梅村さえこ衆院北関東比例代表予定候補も一緒です。

日本共産党群馬県議団・市町村議員団の政府要請行動に同席。梅村さえこ衆院北関東比例代表予定候補も一緒です。

医療・介護・保育の諸要求、台風災害への対応、豚コレラ対策、有害スラグ問題、自治体非常勤職員の処遇改善、税務行政の是正など、現場の切実な要望を国政に届けました。

台風19号/避難所備品助成を/党群馬県委/政府に要請

「しんぶん赤旗」11月12日付・15面より

日本共産党群馬県委員会は11日、塩川鉄也衆院議員、梅村さえこ衆院比例北関東ブロック候補とともに、台風19号や豚コレラ、有害スラグなど各分野の問題で政府に要請しました。伊藤祐司、酒井宏明両県議や県内の市町村議らが参加しました。

台風19号の問題では「毛布1枚渡しただけの避難所もあった。運営ガイドラインが徹底されていない」「いすやベッド、間仕切りなど備品整備への助成制度を」と訴えました。

内閣府の担当者は、避難所の対応に差が出ていることは認識しているとし、必要な物資支援とともに「市町村へのガイドラインの徹底も検討していきたい」と答えました。

住宅の被害認定調査では「床上浸水は1メートル以上でなければ大規模半壊と認めない」など機械的対応をしている自治体があることを指摘。担当者は、再調査できることを徹底して周知しているとし、被災者に寄り添った調査をすると回答しました。

鏑(かぶら)川の壊れた堤防や建物被害の写真、石田川の堤防のかさ上げを求めていた住民の声などを紹介。水害の危険がある河川や農業用水路の調査・点検と整備計画の見直し、改修の早期着工などを、自治体任せにせず、国が確認や財政措置を講じるよう要求しました。

また嬬恋(つまごい)村を走る国道144号やJR吾妻線の早期復旧、八ツ場ダムについての検証を正確なデータをもとに行うよう求めました。

野党国会対策委員長連絡会開く。田村智子参院議員も出席して、安倍首相主催の「桜を見る会」問題について協議。

野党国会対策委員長連絡会開く。田村智子参院議員も出席して、安倍首相主催の「桜を見る会」問題について協議。

税金の私物化は許されないと、徹底追及することを確認。野党共同の「総理主催『桜を見る会』追及チーム」を立ち上げることを決めました。わが党からは田村議員、宮本徹衆院議員が参加。

赤旗日曜版の報道が大きな力を発揮しています。

「桜を見る会」私物化疑惑/野党が追及チーム/結束して真相解明

「しんぶん赤旗」11月12日付・1面より

安倍晋三首相主催の公的行事である「桜を見る会」を、安倍氏の後援会活動に利用していた私物化疑惑で、日本共産党と立憲民主党、国民民主党などの共同会派は11日、国会内で国対委員長連絡会を開き、「総理主催『桜を見る会』追及チーム」を発足させることを決めました。

この問題を国会で追及した日本共産党の田村智子副委員長も参加しました。

この問題では田村氏の質問をきっかけに、「税金の私物化ではないか」などの国民的怒りの声が広がっています。

立憲民主党の安住淳国対委員長は「安倍政権になって以降、400人から800人といわれる地元支援者を呼び寄せて会に出席させている疑いがある」「総理の『桜を見る会』を後援会活動で利用し私物化に使っていた疑いが非常に強いと判断した。今後、追及チームを立ち上げたので、その中で実態の究明に迫っていきたい」と表明しました。

日本共産党の穀田恵二国対委員長は、「大事なのは安倍首相の問題だということだ。安倍首相に国会に出てきてもらって国会で追及していく」と強調しました。

追及チームは「桜を見る会」の問題で、12日に国会内で合同ヒアリングを行います。