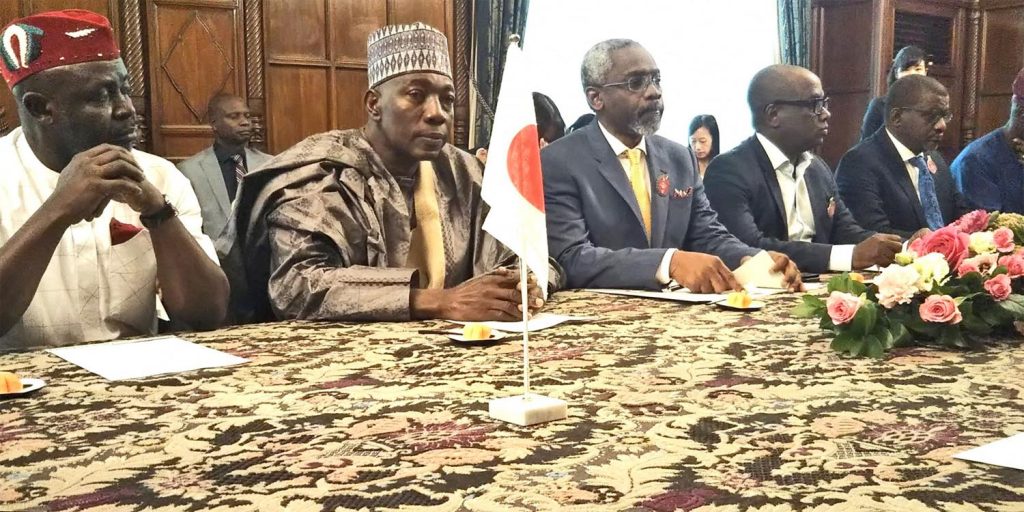

ナイジェリアのフェミ・グバジャビアミラ下院議長一行が衆議院を訪問。大島議長と懇談。私も同席しました。

ナイジェリアのフェミ・グバジャビアミラ下院議長一行が衆議院を訪問。大島議長と懇談。私も同席しました。

両国の議会間交流の重要性について確認しました。

ナイジェリア議会は二院制。下院は定数360、小選挙区制です。

サッカー強国の一つ。オリンピックでも何度もメダルを獲得。リオ五輪では日本代表と激闘を演じ(4-5で日本が惜敗)、最終的に銅メダルを獲得。懇談では、サッカー談義でも盛り上がりました。

2020年度から始まる大学共通テストについて、営利目的・採算重視の民間事業者への丸投げを主導してきた安倍晋三首相の責任を追及しました。

2020年度から始まる大学共通テストについて、営利目的・採算重視の民間事業者への丸投げを主導してきた安倍晋三首相の責任を追及しました。

受験会場が限定される地域格差や受験料や交通費負担の経済格差が生じるなど英語民間試験の問題点は、教育行政の最も重要な教育の機会均等の原則に反する。

「教育の機会均等は極めて重要」と答える安倍首相。

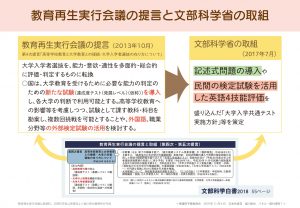

大学入試制度の転換と民間企業の参入への道を開いたのは、安倍首相が主催する教育再生実行会議の『大学入学者選抜改革』の提言(13年)だ。安倍首相の責任を追及しました。

安倍首相はまともに答えませんでした。

延期となった英語民間試験ですが、安倍政権は24年に実施を狙っています。大学入試に民間事業者の参入を進める方針そのものに変更はない。英語民間試験だけでなく、理科や社会にも記述式試験を導入する新共通テストそのものを撤回すべきだ。

萩生田光一文科相は「英語民間試験延期に合わせてセンター試験を見直す。民間ありきで続けていくと申し上げたことはない」と述べました。

また、菅原一秀前経産相と河井克行前法務相の辞任に対する首相の任命責任。公職選挙法違反なら大臣の資格以前に議員の資格が問われる。このような人物を任命した首相として、辞任の理由を国会で説明せよと求めるのは、最低限の任命責任だ。

安倍首相は「自ら説明責任を果たしていくと思う」となんら責任を果たさない態度を示しました。

|

|

| ↑質問で使用したパネル資料(クリックで拡大)↑ | |

論戦ハイライト/英語民間試験/延期ではすまない/衆院予算委/塩川議員、首相を追及/教育の機会均等保てぬ

「しんぶん赤旗」11月7日付・2面より

日本共産党の塩川鉄也議員が、大学入試改革の問題をただした6日の衆院予算委員会。安倍政権がたくらむ大学入試改革が、英語民間試験の導入延期だけではすまない問題が浮き彫りになりました。

“身の丈”の制度

塩川議員 萩生田文科相の「身の丈」発言は、安倍首相の任命責任も問われている。

安倍晋三首相 すでに萩生田大臣が撤回・謝罪した。

来年度からの新「大学入学共通テスト」で英語民間試験に置き換える仕組みを導入することが大問題になっています。萩生田光一文科相は「身の丈にあわせて頑張ってほしい」(10月24日のBS番組)と述べました。

塩川氏は、「お金のかかる民間試験に行かなければ、入試は受けられない」との高校生の切実な声を紹介。経済格差、地域格差が指摘される英語民間試験の導入が、「身の丈」を強いる制度そのものだと追及し、萩生田氏の辞任を求めました。

塩川氏は、「お金のかかる民間試験に行かなければ、入試は受けられない」との高校生の切実な声を紹介。経済格差、地域格差が指摘される英語民間試験の導入が、「身の丈」を強いる制度そのものだと追及し、萩生田氏の辞任を求めました。

安倍首相は、「教育の機会均等は極めて重要だ」と述べるものの、すでに萩生田氏が謝罪・撤回したと開き直りました。塩川氏は、「教育の機会均等を理解しない人物を文科相につけた任命責任が問われている」と批判しました。

塩川議員 英語民間試験の導入、大学入試制度の転換をおこなったのは首相が開催する「教育再生実行会議」ではないか。

安倍首相 (周りを見回してから)(私が)議長です。

首相が開催する「教育再生実行会議」が2013年10月に出した提言の具体化として文科省は、記述式問題の導入や民間検定試験を活用した英語4技能評価を盛り込んだ「大学入学共通テスト」実施方針を策定しました。

「営利追求、採算重視の民間事業者に丸投げして教育の機会均等が確保できないのではないか」。文科省方針の問題点をずばり指摘した塩川氏。首相の責任は重大だと追及する塩川氏に、安倍首相は「萩生田大臣が答える」と逃げの答弁に終始しました。

企業ビジネスに

塩川議員 「大学入試改革」が、民間事業者にとってビジネスチャンスになっている。

安倍首相 承知していない。

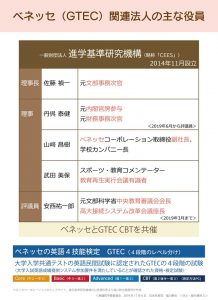

大手教育関連会社であるベネッセコーポレーションは、その子会社が大学入学共通テストに導入される国語・数学の記述式問題の採点を受託。英語民間試験に採用された「GTEC」(ジーテック)を運営し、関連の参考書・問題集などを販売しています。

学校教育や大学入試制度に関する事業を受託し、「教育・入試改革を最大の事業機会と捉え」(ベネッセ社の中期経営計画)収益を上げる同社のビジネスモデルが浮き彫りになりました。

塩川氏は、GTECにかかわるベネッセ関連法人の「進学基準研究機構」の理事長に元文部事務次官が就き、理事に元内閣官房参与や元財務事務次官などが天下りしていることを暴露し、「官業癒着が問われる問題だ」と指摘しました。

「それぞれ見識のある方が選ばれている」と強弁する萩生田氏に、「教育のインフラであり、公平・公正が何よりも求められる大学入学テストを、営利を追求する企業、民間事業者にゆだねるのは間違っている」と迫りました。

「議事録」

<第200通常国会 2019年11月6日 予算委員会 3号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

最初に、安倍総理の辞任をした二大臣への任命責任の問題について、総理にお尋ねをいたします。

菅原経産大臣に続き、河井法務大臣も辞任をいたしました。辞任した二人とも、政治家としてやってはならない公選法違反の買収行為が問われていたわけであります。公選法違反なら、大臣の資格以前の問題、議員の資格が問われる問題であります。

閣僚を任命するに当たって、安倍総理は、先ほども適材適所という観点から任命したと述べておられましたが、公選法違反が問われていたような人物を大臣、しかも法務大臣にも据えたというのは適材適所だったんでしょうか。

○安倍内閣総理大臣 私が任命した大臣が就任からわずか一カ月余りで相次いで辞任する事態となったことは、国民の皆様に大変申しわけなく、任命した者としてその責任を痛感をしております。

速やかに後任の大臣を任命したところであり、国政に遅滞を生じることのないよう、行政を前に進めていくことに全力を尽くすことで国民の皆様への責任を果たしていく考えであります。

そして、菅原大臣は、党の経産部会長やあるいは経産副大臣を歴任した方であり、河井大臣も、法務副大臣を務めるとともに、議連などを通じ、法務行政に長らく携わってこられた方であります。

他方、政治は結果責任であり、辞任という結果となった以上、私の人事に対する厳しい御批判は率直に受けとめなければならないと考えております。

○塩川委員 いや、質問に答えていないんですよ。適材適所だったのかと聞いているんです。

法務行政を担ってきた、そういう人物を法務大臣に据えた。その法務大臣が公選法違反が疑われるような事態で辞任をするということであれば、総理の言っている適材適所とは何だったのか。本当にこういう人物を任命したことは適材適所だったのかと聞いているんです。改めてお答えください。

○安倍内閣総理大臣 まず、適材であったかどうかということについては、先ほど答弁をさせていただいたように、河井大臣は、法務副大臣を務めておられた、いわば法務行政に通じている、また、議連などを通じて法務行政に長らくかかわり、さまざまな貢献もしてこられた方でございますので、法務大臣にふさわしい、こう考えたわけでございます。

しかし、先ほど申し上げましたように、政治は結果責任でございまして、辞任という結果に至ったことにつきましては、御批判は率直に受けとめなければならない、このように思います。

と同時に、国会議員として、政治資金、あるいは政治資金規正法、あるいは公選法にかかわる指摘がなされたときには、当然、これは内閣にある者であろうとなかろうと、あるいは与党、野党にかかわらず、しっかりと説明責任を果たしていかなければならない。また、御本人もその説明を果たしていく旨述べておられる、このように承知をしております。

○塩川委員 いや、適材適所だという問題について答えられないということ自身に総理の任命責任が問われているんじゃないでしょうか。

説明責任を果たすということを求めている、本人が説明責任を果たすだろうと総理はおっしゃっておられるわけですが、責任を持って任命した大臣が辞任する理由について、任命した総理からきちんと説明せよと求めるのが、ある意味、最低限の総理の任命責任じゃないですか。その点、いかがですか。

○安倍内閣総理大臣 先ほど申し上げましたように、菅原大臣も河井大臣も、辞任に際しての会見で、今後とも説明責任を果たす旨述べていると承知をしておりますが、今後とも、みずから説明責任を果たしていかれるものと思います。

○塩川委員 適材適所だったということをそのまま否定もしない。そういった大臣が辞任をしたことについて、国会で説明するとずっと言ってきている当事者ですよね。そういう人物に対して、国会で事実関係をただす前にやめてしまったわけですから、国会で事実関係を明らかにさせるということが適材適所と言ってきた総理の最低限の任命責任ではないのか、この点についてはっきりお答えください。

○安倍内閣総理大臣 いずれにせよ、お二人とも説明責任を果たしていく、このように述べておられるわけでございます。その中でしっかりと責任を果たしていくものと考えております。

○塩川委員 いずれにせよというのは答弁をごまかすときの言い回しでしかありません。事実解明に背を向けるのでは国民の不信は拡大するだけであります。

これをしっかりと解明する上でも、菅原、河井前大臣の参考人、ぜひ出席いただきたい、このことを求めたいと思います。委員長、いかがですか。

○棚橋委員長 後刻、理事会で協議をいたします。

○塩川委員 続けて、萩生田大臣の身の丈発言の問題であります。ここでも安倍総理の任命責任が問われております。

大学入学共通テストでの英語の民間試験導入は、英検やTOEFL、GTECなど六団体七種類の民間事業者の試験のうち、いずれかを二回まで受け、その成績が受験する大学に提供される仕組みであります。目的も難易度も異なる試験の結果を公平に比較できるのかという問題や、受験会場が限定されるという地域格差、受験料や交通費負担が困難という経済格差、障害者の方への配慮がどうなっているのか、こういった点も大問題となっていたわけであります。それに対して萩生田大臣は、自分の身の丈に合わせて頑張ってと発言をしました。とんでもないことです。

安倍総理にお尋ねをいたします。

大学入試の結果は人生に大きな影響を及ぼす。だからこそ、入試は公平公正でなければならない。身の丈発言というのは、教育の機会均等という教育行政の最も重要な原則に反するものではありませんか。総理にその認識はありますか。

○安倍内閣総理大臣 御指摘の発言については、既に萩生田大臣みずからが撤回の上、謝罪したものと承知をしております。

教育の機会均等を図ることは極めて重要であります。安倍政権としては、幼児教育、保育の無償化や、真に支援が必要な子供たちの高等教育の無償化等に取り組んできたところでありまして、引き続き、子供たちの誰もが、家庭の経済状況にかかわらず、みずからの夢に向かって頑張ることができる社会を目指していきたいと考えております。

○塩川委員 教育の機会均等は極めて重要だと述べられましたけれども、実際にやっていることはまるで逆じゃないかということであります。

高校生たちは、予備校に行かなくても入試は受けられるけれども、お金のかかる民間試験に行かなければ入試は受けられない、その制度の根幹にかかわる問題を大臣はわかっていないと訴えておりました。教育の機会均等に反する制度の本質をついた声だと受けとめました。教育の機会均等を理解しない人物がどうして文科大臣に適任だと言えるのか、このことが問われているわけであります。

今回の問題は、延期したから済む話ではありません。このような英語民間試験は一体誰が決めたのか、政府の責任が問われています。

パネル、配付資料をごらんいただきたいんですけれども、下に書いてありますように、文部科学白書二〇一八から引用した教育再生実行会議の提言と取組を見ていただきたいと思います。

内閣官房に置かれた教育再生実行会議は、二十一世紀の日本にふさわしい教育体制の構築に向けて教育改革を推進するため、二〇一三年十月に大学入学者選抜改革の提言を出しました。その具体化として、文科省は、ここにあるように、記述式問題の導入や民間の検定試験を活用した英語四技能評価を盛り込んだ大学入学共通テスト実施方針を策定をしたわけであります。

総理にお尋ねいたしますが、このような英語民間試験実施に道を開いたのは教育再生実行会議であります。この会議は安倍総理が開催している会議ですね。

○安倍内閣総理大臣 私が議長を務めております。

○塩川委員 総理が開催をしている会議体であります。政権復帰直後に最初につくった組織の一つがこの教育再生実行会議であったわけであります。

ですから、この流れを見ても、英語民間試験の導入、大学入試制度の転換を行ったのが安倍総理であります。教育の機会均等に反する大学入試制度の導入を決めた責任を総理はどう考えておられるのか、何が問題だったのか、お答えください。

○安倍内閣総理大臣 導入の問題点等々については、今回判断をいたしました萩生田文部大臣から答弁させます。

○萩生田国務大臣 各大学の入学者選抜における英語四技能評価の活用を支援することを目的とする大学入試英語成績提供システムについては、文科省が民間試験団体の取組を十分に指導監督することができるような制度設計となっておらず、かつ連携、調整が不十分であったことから、各大学の活用内容、民間試験の詳細事項等の情報提供不足など、準備のおくれにつながることになってしまいました。

十月末に至っても、経済的な状況や居住している地域にかかわらず、ひとしく安心して試験を受けられるような配慮が不十分な上に、文科大臣として自信と責任を持って受験生の皆さんにお勧めできるシステムになっているとは言えないと判断し、このたび、来年度からの導入見送りを決断したところです。

大学入試において英語四技能について適切に評価することの重要性に変わりがないことから、どのように評価していくのか、できるだけ公平でアクセスしやすい仕組みはどのようなものなのかといった点について、検討会議を設け、今後一年を目途に検討し、結論を出したいと考えています。

○塩川委員 総理にお尋ねしているんです。こういった会議体をつくって、まさに大学入試改革、英語の民間試験導入に道を開いたというのが総理が開催をする会議だったわけですから、総理の認識をお聞きしている。

今大臣の方からありましたように、こういった試験実施団体の民間事業者との連携、調整が不十分だったという話があるわけですけれども、それというのはもともと制度に組み込まれた一番の問題から発生しているんじゃないのかということであります。

問題は、センター試験を廃止をして、新たに導入する大学入学共通テストについて、英語の試験などを民間事業者任せにしたことであります。こういった大学入試制度、大学入学共通テスト、これは教育のインフラであり、公平公正であるはずの大学入学テストにおいて経済格差や地域格差、不公平が生じるというのは、当初から高校、大学関係者が指摘をしていたことであります。

総理にお尋ねしますが、こういう大学入学共通テストを、採算を配慮しなければいけない民間事業者、営利を追求する民間企業に丸投げをしたのでは、教育の機会均等が確保できないんじゃありませんか。

○安倍内閣総理大臣 既にこうした制度設計上の課題等々について萩生田大臣から答弁がなされたとおりでございまして、そういう観点から今回の延期の判断をされたということではないか、こう思っております。

グローバル人材を育成する上で英語は重要なツールであることから、萩生田大臣のもとで、大学入試のあり方について、これまで指摘されてきた課題を克服できるようしっかりと検討させたい、このように考えております。

○塩川委員 いや、お答えになっていないわけです。

採算を重視せざるを得ない民間事業者、営利を追求する民間企業にこういった入学テストを丸投げをするということで、教育の機会均等が確保できないんじゃないのかということを聞いているんです。改めて。

○安倍内閣総理大臣 民間の活用のあり方につきましては萩生田大臣から答弁をさせたい、このように思います。

その上で、いずれにいたしましても、これは、大学入試では受験生がひとしく安心して受験できる環境を整えることが重要であり、文部科学省においてしっかりと検討させたい、このように考えております。

○塩川委員 もういずれにせよという答弁はやめてほしい。

大学の入試改革というのが、今民間事業者にとってビジネスチャンスとなっている、そのことが問われているわけであります。

このパネルの中に記述式問題の導入ということを書いておりますけれども、大学入学共通テストに導入される国語、数学の記述式問題の採点は、誰が幾らで受託をしているんでしょうか。

○伯井政府参考人 お答えいたします。

大学入学共通テストの採点事業者につきましては、大学入試センターにおきまして、本年八月三十日、一般競争入札、これは総合評価落札方式でございますが、の開札が行われ、株式会社学力評価研究機構を落札者として決定し、九月三十日には大学入試センターとの間で業務委託契約を契約金額約六十二億、これは今年度から五年間の金額でございますが、で締結され、採点事業者として正式に決定されたところでございます。

○塩川委員 学力評価研究機構というのはベネッセのグループ企業ということでよろしいですか。

○伯井政府参考人 ベネッセが出資している会社でございます。

○塩川委員 学力評価研究機構はベネッセの子会社であります。

ベネッセは七種類の英語民間試験の一つであるGTECを運営をしております。既に二〇一七年度、一八年度のプレテストの採点もベネッセが受託をしているところです。

パネルの二枚目をごらんいただきたいんですが、ベネッセの中期経営計画であります。

ベネッセは、赤い線を引いたところですけれども、教育・入試改革を最大の事業機会と捉え、各事業で成長戦略を推進、競争力のある英語四技能検定、GTECを軸に、総合力を生かした取組を展開し、上にありますけれども、国内教育というところで、教育・入試改革を機会点としたさらなる成長ということで、二〇二〇年度目標、売上高年平均成長率七%ということであります。

教育・入試改革がベネッセの最大の事業機会、ビジネスチャンスとなっている。このことを総理は御存じですか。

○安倍内閣総理大臣 私は承知をしておりません。

○塩川委員 ベネッセはGTECを運営すると同時に、GTEC関連の参考書や問題集などを販売しています。

ベネッセの副社長は、大学入学共通テストの民間英語検定の一つにGTECが採用されたことは、下に線を引いたところですけれども、非常に大きな転機と言えますと述べています。

テストを出題する事業者が、その試験の対策本で利益を上げることができる。公的な大学入試制度を利用して営利を追求するやり方で、どうして公平公正性が確保できるんでしょうか。

○萩生田国務大臣 英語資格検定試験、GTECの実施団体である株式会社ベネッセコーポレーションが試験対策問題集を発行していることは承知をしていますが、文部科学省としては、同社における問題漏えいを防止するための取組として、試験問題を作成する組織と問題集を作成する組織は分離されており、試験問題は担当者のみが入室することができる専用執務室で作成されている、本番の試験で使用される問題が他の用途で使われることのないよう厳密な管理が行われていることなどを確認しているところです。

このような取組により、試験問題を厳密に管理すべき試験団体が、試験問題を事前に問題集に掲載することで問題集の売上げ向上を図るような行為を防止しようとしているものと承知しています。

○塩川委員 一つのホールディングのもとにあるんですよ。営利企業のもとで活動するわけですから。そういった分離というのはどうやって担保されているのかということについては何の説明もないじゃないですか。

分離するということ自身も民間企業任せで、どうして営利追求を遮断することができるのか、公平公正性が確保されると言えるのか、このことが問われているわけであります。

学校教育や大学入試制度に関する事業を受託して、関連事業で収益を上げるというビジネスモデルになっています。ですから、試験情報の漏えいと紙一重ではないかという批判も上がるというのも当然のことであるわけで、ベネッセは二〇一四年に二千万、三千万の個人情報漏えいのあった企業であります。私企業が学校教育や大学入試制度を担うことへの不安があります。個人情報保護の観点からも、大学入学共通テストを民間任せにしてよいのかが問われております。

そこで、パネルの三枚目ですけれども、ベネッセ関連法人の進学基準研究機構は、ベネッセとともに英語民間試験に指定されているGTECCBTを運営しております。GTECの研究協力などを行っている団体であります。

そのメンバーはといいますと、赤い字で書いてありますけれども、理事長には文部事務次官、理事には内閣官房参与、財務事務次官を経験した方、またベネッセの副社長もいらっしゃる。さらには、総理のもとに開催されている教育再生実行会議の有識者もいるし、中央教育審議会の会長、高校、大学の接続システム改革会議の座長を務めた方も評議員を務めておられるということです。

こういった方々がつい最近までこの任にあったということであるわけですが、これは率直に言って、文科省とこの企業の癒着が問われるような問題なんじゃないのか。総理はそうお考えになりませんか。

○安倍内閣総理大臣 私はそのベネッセの、いわば、今委員の名前を挙げられたわけでございますが、詳細について全く存じ上げておりませんので、答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。

○塩川委員 萩生田文科大臣はどうですか。

○萩生田国務大臣 それぞれ見識のある方たちが選ばれているんだと思います。一般の財団法人として機構を構成している以上、公平公正な運営をしていただくことが極めて大事だと思っておりますので、お一人お一人の経歴について私がコメントすることは控えたいと思います。

○塩川委員 いや、問われているのは、大学入学共通テストと言われる、まさに教育のインフラ、公平公正性が問われるシステムのあり方の問題なんですよ。そこに営利企業の、営利を追求するようなことが持ち込まれれば、ゆがめられることになるんじゃないのかというのが皆さんの怒りにもあるわけなんですよ。

ですから、こういった、教育のインフラであり、公平公正が何よりも求められる大学入学テストを民間事業者、営利企業に委ねるというのは間違っているんじゃないですか。

○萩生田国務大臣 そのこと自体が間違っているかどうかも含めてしっかり検証して、一年間かけて、新しい制度をつくり直していきたいと思っております。

○塩川委員 その姿勢が根本から問われている大問題だということを指摘をしたい。

グローバル人材の育成を求める財界の要求から出発をし、民間企業の活用を促してきたのが安倍政権であります。

教育の機会均等を壊し、学校教育、大学入試制度を食い物にする民営化、私企業化というのはやめるべきだということを重ねて申し上げておきます。

そこでお尋ねしたいのは、政府は英語民間試験導入をやめたわけではありません。二〇二四年度に実施を延期をしただけであります。

この二〇二四年度というのはどういう年かというと、大学入学共通テストがみずから行う英語試験の実施をもう取りやめてしまうという年なんです。二〇二〇年度以降は、この大学入学共通テストが行う英語試験と、一方で四技能を担うという英語の民間検定資格試験、両建てであるわけですけれども、四年後には、この大学入学共通テストが行うものをやめてしまうわけですよね。

今回の措置というのは、こういう新共通テストの英語試験を民間試験だけにするタイミングに合わせているというだけのことじゃないですか。

○萩生田国務大臣 この延期をする前のルールの中では、確かに二〇二〇年という年月がありましたけれども、これはもう延期をして、令和六年からの実施を目指して検討をするわけですから、当然、大学入試センター試験もそれに合わせて制度を変えていっていただかなくてはならないと思っています。

民間のいい意味での活用は決して否定しませんけれども、民間ありきでこれを続けていこうということは私は申し上げておりません。少なくとも、きょうまで積み上げてきた中でのヒアリングはさせていただきたいと思いますけれども、そこは、外から見て公平公正ないい制度になれるようにしっかり制度設計をしていきたいと思いますので、また御意見をいただければと思います。

○塩川委員 今後のスケジュール感を含めて見直すというのであれば、二〇二四年度というのは理科や社会にも記述式を導入する年度でもあるんですよ。国語、数学だけじゃないんです。理科や社会にも記述式を導入する。

英語民間試験の導入を少し後ろにずらしただけで、大学入試に民間事業者、営利企業の参入を進める方針そのものに変更がないということであって、高校生たちは、英語民間試験は新共通テストの一部なんです、国語、数学の記述式の採点の不透明性もぜひ是正してほしい、学生アルバイトの採点でどうして試験の公平性が確保できるのかと声を上げています。

英語民間試験を導入し、国語と数学に記述式問題を導入する大学入学共通テストそのものを撤回すべきだ、英語民間試験制度だけでなく新共通テストそのものを撤回する、萩生田大臣には大臣の資格がない、直ちに辞任することこそ一番の仕事で、総理は萩生田大臣を罷免すべきだと申し上げて、質問を終わります。

国家公務員の高卒初任給や非常勤職員の給与が最低賃金未満になってはならないと主張し、公務員の賃金の実態を調査することを求めました。

国家公務員の高卒初任給や非常勤職員の給与が最低賃金未満になってはならないと主張し、公務員の賃金の実態を調査することを求めました。

国交労連の調査で、高卒初任給の時間単価は897円で、最低賃金の全国加重平均901円に届かず、東京・神奈川・大阪・埼玉などで地域別最低賃金を下回っています。

一宮なほみ人事院総裁が「人事院勧告に基づく給与改定を通して最低賃金法の趣旨にのっとった適正な給与が確保される」「手当等を含めた全体として確保されている」と答えた。

私は、最賃法が当てはまる形で給与と手当を区別すべきだ。全体としてあいまいにしてよい話ではないと批判。

また、非常勤の国家公務員の給与について各都道府県の地域別最賃が改定される中で、人事院が最賃を下回らないように促す通知を出している。非常勤の給与実態を把握しているか、と質問。

一宮氏は「把握していない」と答弁。

是正することがやるべき仕事だ。そのためにも、実態を把握すべきだ。

一宮氏は実態把握には触れず、「各府省に必要な指導を行っていく」と述べました。

「議事録」(質疑)

<第200通常国会 2019年11月6日 内閣委員会 4号>

○松本委員長 次に、塩川鉄也君。

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

給与法の質疑にかかわって、最低賃金の問題について、きょうは質問をいたします。

今回の法案は、人事院勧告どおり、月例給と特別給を引き上げて、住居手当を改定するものであります。若年層の月例給の引上げにつながります。高卒では二千円引上げとするものですが、ただし、高卒初任給が引き上げられたとしても地域別最低賃金に及ばないのではないかと労働組合から指摘があります。

資料をお配りいたしました。一枚目をごらんいただくと、国公労連、日本国家公務員労働組合連合会が作成をしました、高卒初任給(時給)最賃との関係という表がございます。

国公労連は、今回の俸給表改定で二千円引き上げられた高卒初任給の時間単価は八百九十七円となり、最低賃金の全国加重平均の九百一円にも届かず、東京、神奈川、大阪、埼玉、愛知、千葉、京都、兵庫で地域別最低賃金を下回ることになると指摘をしております。

こういった指摘というのをどう受けとめておられるのかを、人事院総裁に伺います。最低賃金以下のような実態は放置することになりはしないのか、この点についてお答えください。

○一宮政府特別補佐人 国家公務員には最低賃金法の適用はなく、その給与については、給与法等の法令において、給与の種類や支給基準、給与額等が具体的に定められております。

その中で、国家公務員の初任給につきましては、近年、民間企業における初任給水準の上昇を踏まえ、俸給表全体の平均改定額を上回る改定を行ってきております。

本年の勧告においても、行政職俸給表(一)の平均改定額が三百四十四円であるところ、大卒者の初任給を千五百円、高卒者の初任給を二千円引き上げるなど、若年層の給与を重点的に引き上げることとしております。

いずれにしましても、労働条件の改善を図り労働者の生活の安定等に資するという最低賃金法の趣旨は、国家公務員においても重要であると考えておりますので、最低賃金に関する議論、動向には今後とも注視してまいりたいと考えております。

○塩川委員 暮らしを支える最低限の賃金というのは、誰であっても保障されなければならないわけです。適用除外云々ということで糊塗できるような話ではない。

総裁もおっしゃるように、最賃法の趣旨は必要だと述べておられるわけです。ですから、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金で、ボーナスや残業代などの多くの手当類は入らないわけですよね。ですから、民間準拠というのであれば、民間の最低賃金を下回るようなことがあってはならない、こういうことがそもそも原則であるべきだと思うんですが、いかがですか。

○松尾政府参考人 お答え申し上げます。

繰り返しになりますけれども、国家公務員には最低賃金法は適用されませんけれども、その給与につきましては、毎年の人事院の給与勧告に基づきまして、民間企業従業員の給与水準と全体として均衡を図りつつ、全国一律に適用される俸給表とこれを補完する諸手当から成る給与体系が法令により設けられて、それについても随時に見直しを行ってきております。

こうした枠組みを通じまして、国家公務員については、最低賃金法の趣旨にのっとった適正な給与処遇が確保されることになるものと考えておりますけれども、総裁も申し上げましたように、最低賃金に関する議論、動向は今後とも注視をしてまいりたいというふうに考えております。

○塩川委員 そう言うのであれば、実際に計算してみたらいいんですよ。主要な諸手当は入らないわけですから、俸給の基本給のところに該当するところで実際に数字を出してみたらいいんじゃないですか。

○松尾政府参考人 お答え申し上げます。

俸給月額なり地域手当を足して時給ということではなくて、先ほど申し上げましたように、人事院が毎年、民間の賃金と水準を比較して較差を出して、それを原資として俸給表構造をつくり手当制度をつくりということでやっておりますので、そういったもの全体として国家公務員の適正な給与処遇は確保されているというふうに考えておるところでございます。

○塩川委員 最賃法の趣旨にのっとってと言うのであれば、最賃法に当てはまるような格好ではじいてみて、それでも下回りませんというのであれば私も。その辺も曖昧にしたままで、全体として均衡云々という格好で曖昧にできる話ではないということは申し上げておきます。

常勤の方も問題ですけれども、非常勤の方もこの点では最賃の問題が重要であります。

人事院は、国家公務員の非常勤職員の給与について、最低賃金を下回らないように促す通知を出しています。どういう通知なのか、きっかけは何か、この辺、御説明いただけますか。

○一宮政府特別補佐人 委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与については、給与法第二十二条第二項の規定により、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」こととされております。

これを受けて、人事院は平成二十年に、非常勤職員の給与に関する指針を発出し、各府省はこの指針に基づいて適正な給与の支給を行うこととされております。

こうした枠組みのもとで、平成二十四年四月から国家公務員給与の特例減額支給措置が行われたということを契機に、非常勤職員の給与の決定に当たっての留意事項として、各府省宛てに、地域別最低賃金を下回らないよう適切に対処すべき旨の通知を発出しております。

○塩川委員 今お話しのように、各都道府県の地域別最低賃金が改定されることに留意し、当該最低賃金を下回らないよう適切に対処してください、こういう通知を出しているわけです。

これは実際に、じゃ、最賃を下回るような実態があるということも言えるんじゃないですか。

○松尾政府参考人 人事院としては、通知を発出いたしまして、各府省に運用上の留意を促しているところでございますけれども、最低賃金を下回る給与を支給される非常勤の実態というものは把握はしておりません。

○塩川委員 ですから、そういった通知を今出しているわけだから、実態把握をしていない、是正するということがやるべき仕事じゃないですか。実態を把握すべきじゃないですか。総裁、いかがですか。

○松尾政府参考人 国家公務員には、非常勤職員を含めて最低賃金法の適用はございませんけれども、非常勤給与につきましては、先ほど申し上げたように、通知を発出して、各府省において適切な給与がなされるよう指導はしてきているところでございます。

人事院といたしましては、引き続き、各府省に対して必要な指導を行ってまいりたいというふうに考えております。

○塩川委員 ですから、この間、最低賃金の改定が行われているわけですから、実態が本当にどうなっているのかということをきちんと確認するという、そういうタイミングにもあるんじゃないですか。

各府省における非常勤の最低賃金がどういう実態なのか、これをしっかりと調べるということが、今全体として最低賃金を引き上げようという取組が行われている中では極めて重要だと思うんですが、そういう実態調査を行う、人事院総裁、いかがですか。

○一宮政府特別補佐人 非常勤職員につきましては、各府省によって実情が異なっておるということではございますが、人事院としては、引き続き、各府省に対して必要な指導を行ってまいりたいと考えております。

○塩川委員 いや、だから実態をつかまないで、お願いしますということでは説得力がないわけで、これはしっかり実態調査をやってほしいということは重ねて申し上げるものです。

それで、この機会に、地方公務員の非常勤職員がどうなっているのかということについても総務省にお尋ねをいたします。

資料の二枚目に、埼玉県労働組合連合会がことし集計しました埼玉県内市町村における非正規職員の賃金の一覧表であります。

埼玉県の最低賃金は、昨年十月以降は時給八百九十八円になっています。各市町村の一番賃金が低い職種を見ると、右側の方に3とありますけれども、時給の一番低い職種で見ると、時給額というのが九百円というのが多いんですよね。六十三市町村のうち二十が九百円なんです。八百九十八円の最賃に張りつくような金額になっているわけです。

ことし十月からの埼玉の最低賃金は、時給が九百二十六円になりました。ですから、このままでは最賃を割り込む市町村が多数生じるようなことになる。余りにも低い水準であります。

総務省は、最賃を下回りかねない地方公務員の非正規職員の賃金実態について把握をしていますか。

○大村政府参考人 お答えをいたします。

地方公務員の給与につきましては、地方公務員法に定める情勢適応の原則、そして均衡の原則等の給与決定原則に従いまして、妥当な水準が確保される仕組みとなっております。こうした、民間労働者と地方公務員では給与決定の仕組みや手続が異なることから、地方公務員については、国家公務員と同様ですが、最低賃金法の適用が制度としては除外されております。したがって、これまで、地方公務員の給与と最低賃金を比較する、そのための調査は行っておりません。

なお、臨時、非常勤職員の実態について、直近の調査である平成二十八年の調査の範囲で見た場合には、事務補助職員についての報酬額の一時間当たり換算額と平成二十八年四月時点における地域別最低賃金を比較しますと、全ての地方公共団体で最低賃金を上回る報酬額となっていたところでございます。

以上です。

○塩川委員 それは、どの時点でとっているかという話もあると思うんですよね。ですから、ここで今示したように、昨年十月の最賃では九百円を一応クリアしているかもしれないけれども、ことし十月になると下回るわけですよ。

多くの自治体で改定の努力はしているとは思うんですけれども、いずれにせよ、最賃に張りつくような非正規職員の最低賃金の実態といったときに、全国的にもやはり、こういったことについてしっかりと是正せよということを求めていくというのは当然じゃないかと思います。

この実態を改めてつかむということと同時に、少なくとも人事院がやっているような、最賃は下回らないでくださいねという技術的助言を自治体に対して発出するというのも大事なことだと思いますが、その二点について、改めていかがですか。

○大村政府参考人 お答えいたします。

地方公務員につきましては、平成二十九年の地方公務員法、地方自治法等の改正におきまして、新しく臨時、非常勤について会計年度任用職員制度というものを来年度の四月から導入するというふうにいたしております。

そういった観点で、新しい制度のもとで臨時、非常勤職員制度がどのように機能しているか、こういったことについては何らかの形で調査をしてまいりたいと考えております。

また、先ほど申し上げたとおりでございますが、地方公務員については最低賃金法の適用が除外されておりますけれども、地方公務員の給与につきましては、地方公務員法に定める情勢適応の原則、均衡の原則等の給与決定原則に従って、国の職員や民間事業の従事者の給与等を考慮して条例で定めることにより妥当な水準が確保される、そういった仕組みでございます。

今後とも、最低賃金に関する議論、動向についても注視をいたしながら、各地方公共団体において適切な給与決定が行われるように、引き続きしっかりと対応してまいりたいと思います。

○塩川委員 最低賃金法は重要だ、そういう認識にはあるということではいいですか。

○大村政府参考人 お答えします。

最低賃金法の趣旨につきましても、先ほど来国の方でも、私どもの方でも御説明いたしましたとおり、今の給与決定の仕組みの中で、全体として反映されてくるものというふうに考えております。

○塩川委員 改めて、最低賃金を下回らないという賃金実態かどうかというのはしっかり調べてほしいということと、最後に大臣に伺います。

今やりとりしましたように、公務で働く労働者の賃金が最低賃金を下回るようなことはそもそもあってはならないと率直に思っておりますけれども、その点についての大臣の認識と、そういうことを起こさないという点での取組方について質問をいたします。

○武田国務大臣 国家公務員に最低賃金法が適用されないからといって、適切な処遇が確保されないなんということがあってはならない、このように思っております。しっかりと確保するべく努力をしてまいりたいと思います。

○塩川委員 処遇改善のために取り組むということで、そのことを改めて求めて、質問を終わります。

「議事録」(反対討論)

<第200通常国会 2019年11月6日 内閣委員会 4号>

○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、国家公務員の一般職の給与法改正案に賛成、特別職の給与法改正案に反対の討論を行います。

一般職給与法改正案は、八月に出された人事院勧告どおり、月例給と特別給を引き上げ、住居手当を改定するものです。

一般職の中高年層への俸給の引上げがなく、また、住居手当の改定は引上げとなる職員がいる一方で引下げとなる職員がいるなど不十分な内容ではありますが、若年層の俸給など、実際に給与を引き上げるものであり、賛成です。

次に、特別職給与法改正案については、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、政務官などの特別給引上げとなっており、反対です。

この間、給与制度の総合的見直しの実施により、高齢層を中心に一般職職員の給与が引き下げられている中で、総理大臣などの特別給を引き上げるべきではありません。

また、大臣の給与一部返納との整合性もとれません。

なお、特別職のうち秘書官の月例給、特別給を、一般職職員に準じ引き上げることには賛成であります。

最後に、勧告どおりに引上げがなされたとしても、公務員給与が依然として低い水準にあることを指摘します。

例えば、改定後であっても、一般職高卒初任給の俸給月額は、時間給に換算すると、一部地域で最低賃金を下回ります。

質疑の中で明らかになったように、人事院や内閣人事局は、最賃を下回る場合があるのか実態を把握していません。公務員が最賃法の適用除外であるとしても、最低賃金を下回ってよいわけではないのは当然であり、実態把握は政府の責任で行うべきです。

公務員給与を低く抑えつけている大もとである総人件費抑制政策をやめて公務員給与を抜本的に改善することを求めて、討論を終わります。

新聞「新埼玉」11月号より

台風19号豪雨災害が深刻です。河川の決壊、氾濫があいつぎ、住宅被害は全国で7万2000棟、埼玉でも5000棟を超えています(10月24日現在)。日本共産党は、地方議員先頭に、被災者の要望に応える活動を行い、ボランティアや救援募金に取り組んでいます。

党県議団は、台風が首都圏に迫っているとき、災害対応がただちにできるようにと、災害救助法の適用を大野元裕県知事に要請しました。災害救助法は、床上浸水世帯に約60万円を支給する「住宅応急修理」など、被災世帯の応急救助を行う法律です。これまで、その適用に消極的たった県の姿勢が変わり、台風来襲直前に災害救助法が40市町村に適用されました。党県議団は、台風被害のあった自治体も対象にせよと迫り、さらに追加されて、48市町村に適用されました。これからが大切です。

被災者支援制度の全面的な活用を求め、制度が足りなければ新たにつくれという立場で、被災者の生活と生業の再建のために全力をあげます。

国会内で英語民間試験の延期を求める会。多数の野党議員が参加。高校生から実施の見直し、延期を求める訴えがありました。

国会内で英語民間試験の延期を求める会。多数の野党議員が参加。高校生から実施の見直し、延期を求める訴えがありました。

「萩生田大臣は、初年度は精度向上期間と述べた。僕達はモルモットじゃない」

「大臣は身の丈発言をなかっことにできても、私たちの(公平性の確保されない)試験の結果は、なかったことにはできない」

「声を上げなければと、大学入学共通テストから学生を守る会を立ち上げた。黙ってたけどおかしいと思っていた人が協力してくれて、ネット署名が3万7千人も集まった」

「予備校に行かなくても入試は受けられるが、お金のかかる民間試験に行かなければ、入試は受けられない。大臣はわかっていない」。

高校生の訴えが、教育の機会均等に反する制度の本質を突いています。

何としても撤回を!

この間、取り上げている民間企業出身の非常勤職員の官民癒着問題について質問しました。

この間、取り上げている民間企業出身の非常勤職員の官民癒着問題について質問しました。

民間企業出身者が国家公務員の非常勤職員として、政権中枢の内閣官房や内閣府で政策の企画立案を行っている事例が増加しています。

内閣官房では課長補佐・係長クラスの非常勤職員の給与は250万円(年)程度。これまで政府は、私の追及に対し、出身元企業からの給与補てんを否定していません。

一方で、官民人事交流法では、出身元企業の業務に従事することや給与補てんを禁止する等、公務の公正性を確保するための規制を定めています。

人事院人材局長は、常勤と非常勤で違いがあり、非常勤は兼業がみとられていると答弁。

私は、非常勤職員の場合も、出身企業から給与補てんを受けていれば、公務の公正性に疑念が生じると批判。

また、梶山国家公務員担当大臣(当時)が、2017年にこの問題について「検討課題だ」と答弁していたことにふれ、規制の進捗について追及。

武田国家公務員担当大臣は「人事管理運営方針」へ注意喚起を記載したと述べ、「非常勤は様々な形態があり、一律の規制は難しい」と答えました。

このような背景には、経団連による「政策の企画・立案の中枢に積極的に関与できるように」「内閣官房や内閣府への民間人登用を増やす」とした提言(2015年)がある。

財界・大企業中心の政治の歪みをつくる、このような人事制度は抜本的に見直すべきだ。

「議事録」

<第200通常国会 2019年10月30日 内閣委員会 3号>

○松本委員長 次に、塩川鉄也君。

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

人事院勧告にかかわって質問をいたします。

最初に、人事院総裁にお尋ねをいたします。

官民人事交流についてでありますが、この官民人事交流制度で、交流採用の雇用継続型というのがあります。民間企業から官の方にいらっしゃる、そういった場合について、民間企業の身分をそのまま持ったまま仕事につかれるという形ですけれども、この雇用継続型における服務や給与に関する規制はどうなっているのか、そのような規制を行っている理由は何なのか、この点についてお答えをいただきたい。

○一宮政府特別補佐人 官民人事交流法に基づく交流採用は、人材の育成と組織の活性化を目的として行われているものであり、公正性や透明性の確保を図りつつ、円滑な交流に資するような仕組みとしております。

具体的には、外部有識者で構成される交流審査会の意見を聞いて、許認可関係のある企業との交流制限などを定めた交流基準を設け、人事交流の実施に当たっては、参加企業の公募などによる公正な手続、交流元企業と密接な関係にある官職への配置制限、給与補填の禁止などの制限を課しております。

さらに、交流状況の、国会及び内閣に対する年次報告などを行っているところでございます。

○塩川委員 公務の公正性、透明性の確保という観点で、許認可業務についての官職につくことの禁止や給与の補填の禁止、それが行われているということです。年次報告も行うということです。そういう点で、出身企業からの給与補填は認めない。それは、公務の公正性、透明性を確保するためだということであります。

そこで、重ねてお尋ねしますけれども、私、この間、国家公務員が霞が関、特に官邸、内閣官房、内閣府に多数、非常勤職員として出向しておられるということを取り上げてきたわけですけれども、資料にもありますように、民間企業出身者が国家公務員の非常勤職員として政権中枢の内閣官房や内閣府で勤務する事例が増加をしております。

人事院総裁にお尋ねしますが、こういった民間企業からの出向者の方ですけれども、例えばこの前取り上げたIT室の場合でも、非常勤職員で、給与は係長クラスで日額九千七百五十円、課長補佐クラスで一万一千百五十円。年間二百四十日勤務だったら、それぞれ、二百三十四万とか二百六十七万円とか、年収二百万円台という話になるわけです。

そうなると、実際、そういう方々が民間企業から官の方に出向に来るという場合に、では、二百万円台の年収でやれるかというと、そうはならないわけで、そこには当然、出向元企業に身を置いているわけですから、給与の補填が行われているんじゃないのかという話が出てくるわけです。実際にやりとりをしてみても、出向元企業、出身企業から給与の補填を受けているということを政府の方も否定していないわけです。

人事院総裁にお尋ねしたいのは、こういうように出身企業から給与の補填を受けている場合というのは、非常勤職員の場合であれ、公務の公正性に疑念が生じるんじゃありませんか。

○一宮政府特別補佐人 非常勤職員に民間企業出身者を採用する場合でも、公務の公正性を確保し、官民癒着等の疑念を抱かれることのないようにする必要はございます。

非常勤職員につきましても、国家公務員としての各種の服務規律が課されておりますので、各府省において、服務規律を遵守させるとともに、職員の配置や従事する業務等に十分配慮するなど適切な運用を図るよう、人事院としても引き続き制度を周知徹底してまいりたいと思います。

○塩川委員 官民人事交流法、官民人事交流制度に基づいて、雇用継続型、民間企業の人が出向という格好で官の方に来るときには、官の方で給料を払います、民間からの給料はもらいませんという整理になっているわけです。それは公務の公正性、透明性を確保するためだという答弁ですから、非常勤職員の場合だって、当然、そこでは同様の考え方ではないでしょうか。

非常勤職員という格好で民間企業の人が官に出向してくるといった場合に、給与補填をしていたら、公務の公正性に疑念が生じるんじゃないですか。違いますか。

○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。

非常勤職員につきましては、兼業規制など一部を除きまして、常勤と同様の厳格な服務義務が課されている。今、総裁が答弁申し上げたとおりでございます。

ただ、兼業が規制されていないということでございますので、兼業として民間企業の業務に従事しますと、その対価としての給与を受け取るということは、これは制度上はあり得るものというふうに承知しております。

○塩川委員 ということは、出向で来ている民間企業の方が非常勤職員で官で働く。内閣官房や内閣府にもたくさんいらっしゃるわけですけれども、五時間四十五分ぐらいの勤務時間ですから、それ以外のところを民間企業に戻って仕事することも構わない、そういう部分については民間企業から給与の補填を受けても構わないということなんですね。

○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。

兼業につきましては、人事院の所管ではないということもあるわけでございますが、本務に支障がない範囲内で兼業が認められるということがありますれば、それは支障がない範囲内で働いておるわけでございますので、勤務の対価としての給与というのは、これは受け取ることはあり得るということだろうというふうに承知しております。

○塩川委員 官民人事交流制度の雇用継続型の場合には、出身元企業で働くことも認めませんという整理ですよね。

○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。

雇用継続型の官民人事交流で採用した職員につきましては、いかなる場合においても、交流元企業の事務事業に従事してはならないということになっておりますし、賃金を受け取ってはならないということになってございます。

○塩川委員 ですから、制度的には同じ話なんですよ。それが官民人事交流制度の雇用継続型なのか非常勤職員なのか、違いはあるけれども、形上は民間企業の人が出向で官の仕事をしているわけです。

そういった際に、やはり、給料をもらっているとか出向元の企業で働いていたら、それは公務の公正性に疑念が生じる、公務の公正性が確保できないよという考え方で、同じじゃないですか。

そういうことについて、要は、非常勤職員については兼業規制を課されていないからいいんですというのでは、ちょっと人事院の考え方としても納得いかないんですけれども。もう一回。

○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。

官民人事交流制度でございますけれども、人材の育成とそれから組織の活性化ということを目的に、民間企業の方も常勤職員に採用するということを可能とする制度をつくったものですから、常勤職員としてのそれなりの地位を得るということで、公務の公正性、透明性をしっかり確保する必要があるということで、厳しい規制を設けているということでございます。

非常勤としての採用ということになりますと、おのずと常勤と非常勤ということで性格が違いますので、扱いの違いになってあらわれたというふうに承知してございます。

○塩川委員 いや、答弁になっていないということですが。

武田大臣にお尋ねします。

要するに、この間、内閣官房、内閣府にたくさんの人が非常勤職員で民間企業から出向してきておられます。その仕事というのは、内閣官房副長官補の分室にあるような専門的な仕事、まさに内閣の企画立案、総合調整を行うようなところに皆さんいらっしゃっているんですよ。補助事務とかじゃないんですよね。まさに政権中枢の企画立案を担うようなところに民間企業の人が出向者で来ているんです。ですから、そこで透明性、公正性の確保が求められるのは当然のことです。

この点について、是正すべきじゃないかということをかつて梶山担当大臣のときにお尋ねをして、二〇一七年の十一月、十二月の質疑について、梶山大臣は検討課題とおっしゃいましたが、その後、どのような検討、対応をされたのかをお聞きします。

○武田国務大臣 委員が御指摘なのは、官民癒着防止、規制にかかわる問題だというふうに承知しております。

平成三十年一月ですが、各府省の人事担当課長に対し、民間から採用する非常勤職員につきまして、まず、国家公務員の服務に関する規律を遵守させること、また、過去の職歴や所属機関等を勘案の上、当該職員の配置や従事する業務に配慮することなどにより、適切な人事運用に努めるよう注意喚起を行ってまいりました。

その上で、同年三月、政府全体を通じた統一的な人事管理を推進するために、内閣総理大臣が決定する人事管理運営方針においてもその趣旨を明示し、各府省に通知したところであり、今後とも、機会を捉え、注意喚起を行うことなどにより、適切な人事運用の徹底に努めてまいりたいと思っております。

○塩川委員 そういった人事管理運営方針の話は、まあ、今まで言っていることを文字にしたという話であって、私が聞きたいのは、民間企業の方が非常勤職員として出向で官の方に行きます、政権中枢に行きます、そういったときに、民間企業から給与をもらっています、民間企業で働くことというのも妨げませんというのは、公務の公正性に疑念が生じるんじゃないですか、そこを何らかする必要があるんじゃないのか。

給与補填の問題で何か言うというのはないんですか。

○武田国務大臣 とにかく、透明性を確保しながら信頼を得る仕事をしていかなくてはならないというのが大前提であります。

非常勤職員は、民間の専門的な知見を活用するため採用しておるものでありますが、その従事する職務並びに各人の勤務形態もさまざまであります。このため、一律な規制を設けるというのではなくて、先ほど申し上げましたとおり、各府省に対し、それぞれの事情に応じて配置や業務への配慮などを行うよう求めてきたところであります。

○塩川委員 それぞれ各府省で対応というところなんですけれども、内閣官房、内閣府でこれだけ非常勤職員がふえているというのが非常に不思議でなりません。

二〇〇一年の官邸機能強化の省庁再編後、内閣官房は定員が二倍になりましたけれども、その間、民間企業出身者が大幅にふえているわけです。何で、政権中枢の内閣官房や内閣府で非常勤職員として民間企業の方が働く例がふえているんでしょうか。

私が提起したいのは、これは日本経団連の要望があるんですよ。二〇〇五年の四月に、「さらなる行政改革の推進に向けて 国家公務員制度改革を中心に」という提言を発表しました。「さらなる官民の交流促進」として、「民間から人材を受け入れる際には、その者が官の単なる補助的な存在として扱われるのではなく、政策の企画・立案の中枢に積極的に関与できるように、一定の任用枠を設けるなど、中途採用者の増加を促していく必要がある。特に内閣機能の強化の観点から、内閣官房や内閣府への民間人登用を増やすべきである。」と記述している。

まさに、政策の企画立案の中枢である内閣官房や内閣府への民間人登用をふやすために、非常勤職員という形で民間企業出身者を官邸に送り込める、そういう仕組みをつくったんじゃないんですか。大臣、いかがですか。

○武田国務大臣 先ほどから言いますように、さまざまな形態、態様がありまして、一律に規制を設けるというのはちょっと難しい面がある、このように承知しております。

○塩川委員 いや、給与の補填はおかしいでしょうというところは何ら解決しないというのでは、まさにそこが肝ですから、それぞれの態様があるという問題じゃない。そこは共通している話なので。

この非常勤職員の増加というのが、経団連の要求を具体化して、政権中枢に民間企業出身者を直接送り込むための仕組みであって、これは公務の公正性を疑うものですし、財界、大企業中心の政治のゆがみをつくる、こういう人事制度は抜本的に見直すべきだと申し上げて、質問を終わります。

台風15号、19号と大雨の災害対策について、避難所の生活環境改善と住宅応急修理の活用についてただしました。

台風15号、19号と大雨の災害対策について、避難所の生活環境改善と住宅応急修理の活用についてただしました。

私は、一部損壊の住宅まで対象が拡大された住宅応急修理制度の活用について、床下浸水も対象となるのか。床下に断熱材など重要な設備があることもある。被害の実態を見るべきだ、と質問。

内閣府防災は「一次調査における外観調査では対象になりづらいが、必要に応じて住家内に入っての二次調査も行う。被災者の要望に応じて調査する」と答弁しました。

また、私は、公営住宅に入ると住宅応急修理制度が使えないと説明する自治体もあったこと指摘。

内閣府防災は「被災者が一時的に避難先として公営住宅を利用する場合、住宅応急修理制度が活用できる」と述べました。

菅義偉官房長官が被災者支援について「できることはすべてやる」と述べたのに対し、私は、現行制度はすべて活用すると同時に、できないことがあれば新たな制度を作る立場で臨むべきだ、と強調。

菅官房長官は「柔軟に弾力的に対応する」と答えました。

「議事録」

<第200通常国会 2019年10月30日 内閣委員会 3号>

○塩川委員 それでは、残りの時間で台風十九号等の災害対策についてお尋ねをいたします。

最初に、武田大臣にお尋ねをいたします。

ぜひ、この台風十九号を始めとしたこの間の被災状況についての大臣の認識をお伺いいたします。

○武田国務大臣 十九号の被害状況について御説明を申し上げますが、三十日七時現在、人的被害、死者七十九名、災害との関連死ゼロ、心肺停止者ゼロ、行方不明者七名となっております。住家被害につきましては、全壊七百四十七、床上浸水三万四千五十八棟となっております。国管理河川七河川十二カ所で堤防決壊などが報告されているのが現状であります。

また、十月二十五日からの大雨につきましては、人的被害、死者十一名、災害との関連死一名、心肺停止ゼロ名、行方不明者二名。住家被害につきましては、全壊八棟、床上浸水一千二十二棟などが報告をされております。

私も、発災直後より被災地を訪問させていただいておりますけれども、改めて今回の台風、大雨による被害の大きさというものを実感しているところであります。

政府としましても、台風第十九号が通過後の十三日には非常災害対策本部を設置しました。関係省庁が緊密に連携して、被災者の救出、救助、電気や水道等のライフラインの早期回復、被災者の支援等に当たるべく、本部会議を開催し、各省の取組状況や情報収集した被害状況、必要となる対策について確認、共有しながら、災害応急対策を強力に推進してまいっております。

また、被災者への生活支援も重要であり、御党からも数々のアドバイスをいただきましたが、各省横断の被災者生活支援チームを設置し、水、食料、段ボールベッド、暖房器具等のプッシュ型支援、避難所の生活環境整備、被災自治体への職員派遣、災害廃棄物の処理、住まいの確保など、必要が生じる事柄を先取りし、政府一丸となって迅速に進めてきたところであります。

加えて、総理からも、被災者の生活となりわいの再建に向けた対策パッケージを早急に取りまとめ、予備費等を活用してしっかりと被災自治体を支援するよう指示をいただいたところであります。

引き続き、国としてできることは全てやるとの方針のもと、現場主義を徹底し、被災者の皆様が一日も早く安心して暮らせる生活を取り戻せるよう、早期の復旧に向け、全力を尽くしてまいりたいと存じます。

○塩川委員 亡くなられた方々に哀悼の意を表します。被災された方々のお見舞いを申し上げ、被災者支援のためにも全力で取り組んでいきたいと思っています。

菅官房長官にお尋ねいたします。

官房長官は二十六日、台風十九号の被害や復旧状況を確認をするため、埼玉県の坂戸、東松山、川越にも足を運んだとお聞きしております。現場の状況や被災者の方との意見交換の話、されたと承知しておりますので、被害状況等についての御認識を伺いたいと思います。

○菅国務大臣 今御指摘いただきましたように、埼玉県の被災地の視察を先週末にしてまいりました。被害の実態を目の当たりにして、そしてまた、直接被害に遭った国民の皆さんとお話をさせていただく中で、地域の皆様のそうした切実な思い、それに何としても政府としては応えなきゃならない、できることは全てやる。武田防災担当大臣が先ほど申し上げましたけれども、その姿勢で取り組まなきゃならない、そういう思いになったことも事実であります。

○塩川委員 できることは全てやるという点でのお話がありました。

その上で、具体的な対策の問題、幾つか事務方の方にもお聞きしたいんですけれども、武田大臣や菅官房長官も現場に行かれて、避難所の改善ということでもいろいろ指示等を出されていると承知をしておりますけれども、この避難所のパーティションの問題があります。

私は、ある埼玉県内の避難所の話として、パーティションが設置されていないところがあるというふうにお聞きしました。プライバシー確保のためにも、こういうパーティションの設置というのは不可欠ではないのかと率直に思いますが、この点について、内閣府防災としてはどのように考えておられるか、お聞きします。

○小平政府参考人 今、避難所におきますパーティションの御質問をいただきました。

避難生活における避難所の生活環境の改善は、政府としても、被災者を支援する上で極めて重要なことであると認識してございます。

内閣府といたしましても、平時から、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針などにおきまして、プライバシーの確保等、生活環境の改善対策を講じることについて、自治体に周知し、適切な対応を求めているところでございます。

今回の台風十九号に伴う災害におきましては、内閣府といたしましても、災害救助法が適用される自治体に対して、間仕切り用パーティションを整備した場合の費用について国庫負担になる旨を通知し、避難所の生活環境の整備を促してございます。

加えて、被災自治体に職員を派遣いたしまして、自治体や避難所の個々のニーズや課題を把握するとともに、間仕切り用パーティションを含め、生活に必要な物資について、状況に応じて、自治体の要請を待たないプッシュ型の支援もしているところでございます。

内閣府といたしましては、引き続き、関係自治体と連携して、避難所におけるプライバシーの確保が図られるよう適切に対応してまいりたいと思います。

○塩川委員 ぜひ、関係自治体に改めて趣旨の周知を行っていただきたいと思います。

次に、住宅応急修理の活用についてお尋ねします。

内閣府は、告示を改正をし、一部損壊に対しての支援を拡大をしました。制度の詳細はどうなっておりますか。

○小平政府参考人 応急修理の拡充の件でございます。

災害救助法によります住宅の応急修理は、応急的な修理により、もとの住家に引き続き住むことを目的として、その破損箇所を修理する制度でございます。台風十五号による被害を契機といたしまして、今般、一部損壊の住宅のうち、日常生活に支障を来す程度の被害が生じた住宅につきましても、災害救助法の応急修理の制度を拡充し、恒久的制度として支援の対象とすることとしたところでございます。

十月十四日には、台風十九号に関する被災認定調査に係る通知を発出いたしまして、運用指針の記載にかかわらず、暫定的に、損害割合が一〇%以上二〇%未満の住宅につきましては、一部損壊、今、準半壊と呼んでございますけれども、の区分を設けて、記載するよう依頼するということと、十月二十三日には、内閣府の告示を出させていただきまして、住家の損害割合が一〇%以上二〇%未満の場合は、三十万円を限度として応急修理を行うこととしたところでございます。

今般の十九号による被災地を含む各自治体に対しましては、改正後の制度の周知を図るため、被災地におきまして、さまざまな説明会であるとかテレビ会議システムを活用した説明会等を開催いたしまして、改正後の制度が適切に運用されるよう、自治体に周知を図っているところでございます。

○塩川委員 十九号等々、十五号以降についても適用するという話でした。

この住宅応急修理の一部損壊の拡充については、床下浸水にも活用することができるということでよろしいですか。

○小平政府参考人 お答えいたします。

今、一部損壊の被災の程度に応じ、一〇%以上二〇%未満というお話をさせていただいておりますけれども、今までの我々の検討の中では、床下浸水のみにとどまる場合におきましては、そこに至らないのではないかと考えてございます。

○塩川委員 その実態を見て考える必要があると思うんですよ。床下といってもいろいろなレベルがありますし、床下部分にさまざまな、生活にとって不可避な、そういう設備が設置をされているような場合もあるわけですよね。それはやはり個々の判断ということになるわけですけれども、当然そういうことも考慮するという中身ということでお考えになっているかどうか。

○小平政府参考人 お答えいたします。

住宅の被災度の調査につきましては、一次調査で外観の調査をする場合が多うございますけれども、必要に応じて、内部に入りまして、二次調査という形で個別に調査をすることもございます。

被災者の要望に応じまして、その可能性は、調査をすることはあろうかと思います。

○塩川委員 ぜひ、弾力的な運用ということですけれども、そういう弾力的な運用という趣旨で当たっていただきたいと思いますが、その点。

○小平政府参考人 いずれにいたしましても、住家内に入っての調査が必要であるという申出がございました場合には、適切に対応してまいりたいと思ってございます。

○塩川委員 住宅応急修理制度について、ある県のホームページには、当初、公営住宅に入ると住宅応急修理が使えないとしていましたが、これはおかしいんではないかと思ったんですが、その点、どうでしょうか。

○小平政府参考人 お答え申し上げます。

災害救助法の中で、応急修理と応急仮設住宅がございますけれども、災害救助法におきます住宅の応急修理は、住宅が半壊等の被害を受けて日常生活が困難ではあるけれども、応急修理を行うことで住宅における日常生活が可能となる場合を対象としてございます。

一方、応急仮設住宅につきましては、住宅が滅失し、みずから住宅を確保できない方に対しまして、仮の住まいとして提供するものでございまして、応急修理とはその対象が異なるもので、両者を併用することは認めていないところでございます。

このような考え方を踏まえまして、今おっしゃっているのは栃木県のケースだと思いますけれども、この県におきましては、応急仮設住宅の提供と同等の性格を持つ公営住宅の無償提供を受けた場合には、応急修理を併用できないというふうにしていると承知しております。

ただ、一方で、公営住宅を避難先として使用する場合は、もとの住宅で日常生活を営むことができるようになるまでの一時的な使用ということですので、災害救助法に基づき応急修理を利用することを認めているものと理解をしてございます。

○塩川委員 避難先として一時的に利用する場合であれば、公営住宅を使った場合でも住宅応急修理が使える、そういう趣旨が十分伝わっていない自治体もあったということでもありますので、そこのところも改まっているというふうには聞いているわけですけれども、いずれにせよ、そういったことについてしっかりと理解が届くように対応してもらいたいと思います。

こういった件について、告示で二十三日、一部損壊を出しましたけれども、全体の趣旨について、改めて、内閣府として、通知の発出で関係自治体に周知をする、そういうことについてもぜひやってもらいたいと思うんですが、いかがですか。

○小平政府参考人 お答えいたします。

先ほども申し上げましたように、被災直後に、新しい住宅の被災度調査のやり方であるとか災害救助法等に関しまして、自治体職員向けに説明会をしているところでございますけれども、御質問等がありましたらいつでも随時受け付けることとしております。

中身につきましては、適宜お問い合わせいただくなり、こちらからもリエゾンが行っているところもございますので、そういう点についてまた周知の徹底を図ってまいりたいと思います。

○塩川委員 最後に、官房長官に一言。

先ほど、できることは全てやるというお話をいただきました。現行制度は全て活用していくということと同時に、できないものがあれば新たな制度をつくる、こういう立場でぜひ臨んでいただきたい。その点についての官房長官の発言をいただきたい。

○菅国務大臣 徹底して柔軟に弾力的にやる、このことは政府として一貫をいたしております。

そして、新しい制度として、例えば千葉県、風によって多くの民家が一部破損がありました。一部破損というのは今まで支援の対象になっていなかったんですけれども、新たな措置として、国として、三十万、一部破損についても新たな仕組みで今対応させていただいています。

できることは全てやるという観点の中で、まさに、被災地の皆さんの思いに、声にしっかり耳を傾けながら、こうしたことを進めていきたい、こう思います。

○塩川委員 不十分であれば新たな制度をつくる、こういう立場で全力を挙げてもらいたい、そのことを求めて、質問を終わります。

国家戦略特区の「規制緩和」提案の募集における手続きの不透明さを追及しました。

国家戦略特区の「規制緩和」提案の募集における手続きの不透明さを追及しました。

株式会社特区ビジネスコンサルティング(当時)が2015年1月16日に提案をしている点にかかわり、この提案は「どのようなルートで出されたのか」とただすと、内閣府の村上敬亮審議官は「日常的な相談の中で認識した」と答弁。

私は、募集要項には期限に遅れた場合は「受け付けない」としており、日常的に受け付けるとは書いていないのに「そのことを知っている人が有利で不透明な扱いだ」と指摘。村上氏は「調べる必要がある。報告したい」と答えました。

また、同社の提案をいつ受け付けたのかと質問。

村上氏は「日常的なやりとりは記録はとっていない。具体的に特定することは困難だ」として明らかにしませんでした。

さらに、同社の設立(15年1月15日)の翌日にワーキンググループが同社からヒアリング(聞き取り)をしており、同社の特別扱いは「あまりにも異常だ」と批判。

北村誠吾規制改革担当相は質問にまともに答えず、「手続きに一点の曇りもない」と強弁しました。

私は、「国家戦略特区は構造的に利権が生じる仕組みになっているのではないか」と強調し、徹底解明を求めました。

国家戦略特区に関わる国会質問通告の漏洩問題を追及

また、国会質問通告の状況をまとめた一覧表が外部に流出した問題を追及。

菅官房長官は、「政府部内限りの情報が外部に流出したのであれば、あってはならないことだ」と述べ、「まずは経緯を確認する」「情報管理の徹底を図る」と答えました。

|

「議事録」

<第200通常国会 2019年10月30日 内閣委員会 3号>

○松本委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。塩川鉄也君。

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

内閣委員会での大臣所信質疑、関係大臣にお尋ねをいたします。

最初に、国家戦略特区に係る質問通告の漏えい問題にかかわって何点かお尋ねをいたします。

森ゆうこ参議院議員の予算委員会質問通告の漏えい問題は、先週の当委員会で今井委員、柚木委員からも質疑がありました。私の方からは、いわゆる質問通告一覧表の流出問題についてお尋ねをいたします。

政府は、森議員の予算委員会質問に関する通告一覧表の流出について事実関係をどのように認識しておられるのか、まず菅官房長官にお尋ねをいたします。

○菅国務大臣 御指摘については、去る十月十五日の参議院予算委員会の通告状況を整理をした政府部内の一覧表と思われるものがツイッターにおいて画像として掲載されておるものというふうに認識をしております。承知しています。

まずは経緯を確認することが必要でありますけれども、政府部内限りの情報が外部に流出したのであれば、あってはならないことである、このように考えています。

○塩川委員 政府部内のこういった文書が外部に流出をしたということはあってはならないということですけれども、経緯の確認が必要だと言いましたけれども、何でこういうことになったのかについてのその経緯はどのように認識しておられますか。

○菅国務大臣 繰り返しになりますけれども、本件は、まずは経緯を確認すること、そこが大事だというふうに思います。

政府部内の情報が外部に流出したのであれば、先ほど申し上げましたけれども、あってはならないことであって、今後情報管理の徹底を図っていかなきゃならないというふうに思います。

○塩川委員 これは政府内の文書だという認識はお持ちということでよろしいですか。

○菅国務大臣 政府部内限りというふうに思っています。

○塩川委員 政府内の文書が流出をしたということですけれども、北村大臣にお尋ねをいたします。

先週の委員会の審議の中で、内閣府から質問通告が漏えいした事実はないと答弁をしていますが、この質問通告の一覧表の件というのは、その答弁に反するような事態になっているんじゃありませんか。

○北村国務大臣 お答えいたします。

私が内閣府から流出した事実はないと申し上げたのは、森ゆうこ議員からの質問通告について、内閣府から流出した事実はないことを確認したということでございます。

なお、全ての質疑者の質問状況の一覧表がネット上に掲載された事案につきましては、経緯の確認も含め、政府全体で対応しているところと承知しております。

以上です。

○塩川委員 ですから、経緯全体を今確認中だといった際に、内閣府がかかわっていないと言えるんですか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。

今大臣からお答えさせていただいたとおり、森ゆうこ議員からの質問通告については確認をいたしております。

松井議員の件につきましても調べてございますが、いずれにせよ、本件は改めて政府全体で確認をしている最中でございますので、現段階で、この件についての事実認識については、政府全体の対応が確認をされてからというふうに認識をしております。

○塩川委員 ですから、大臣に聞きますけれども、政府全体で確認中だというときに、内閣府が関係ないと言えるんですか。

○大西政府参考人 国会業務の関係者を対象とした確認作業を始めております。国会業務関係者を対象とした確認作業は、内閣官房から各府省庁に対して確認を依頼したところでございます。それは、内閣府を含むものでございます。

具体的には、参議院の予算委員会の理事会におきまして問題とされました、十月十五日の通告状況に係る一覧表を外部の一般人に提供した者がいるかどうかにつきまして、各府省庁職員に確認してもらっているところでございます。

○塩川委員 いや、答えてもらっていないんですけれども。

大臣、いかがですか。内閣官房から流出した事実はないという話を先週されていましたけれども、しかし、この質問通告一覧表については政府全体で確認中だということですから、そういった事実がないと言えないんじゃないですか。

○北村国務大臣 お答えします。

繰り返しになりますけれども、私が内閣府から流出した事実はないと申し上げたのは、森ゆうこ議員からの質問通告について、内閣府から流出した事実はないことを確認したということでございます。重ねて恐縮でございますが、そのような認識をしております。

○塩川委員 質問通告一覧表について流出した事実はないということについても確認しているということなんですか。

○村上政府参考人 事実関係で申し上げます。

森先生の質疑に先立ちまして、松井孝治先生と内閣府職員の間に直接コンタクトがあったかどうかという点については既に確認済みでございまして、これについてはないことは確認してございます。

ただ、一覧表全体ということにつきましては、政府全体としての確認が必要ということでございますので、現状についての評価は差し控えさせていただきます。

○塩川委員 政府全体で確認中ということですから、内閣府から流出した事実はないということについて断言できるのかということについては、確認中だからというだけの話ですけれども、大臣としていかがですか。もう一回。

○北村国務大臣 お答えします。

繰り返しになり恐縮でありますけれども、私が内閣府から流出した事実はないと申し上げたのは、森ゆうこ議員からの質問通告について、内閣府から流出した事実はないことを確認したということでございます。

○塩川委員 質問通告一覧表の話を聞いているんですけれども、その点についてはどうですか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。

大臣から答弁させていただいているとおり、流出した事実がないというのは、森ゆうこ議員からの質問通告について申し上げたものでございます。

全質疑者の質問状況の一覧表につきましては、森ゆうこ先生の当日までに松井孝治先生御本人と接触があったかどうかという問題は別にして、政府全体として対応している最中でございますので、その件につきましては、政府全体としての対応が出た上で政府としての対応を検討するということかと思います。

以上でございます。

○塩川委員 ですから、改めて、北村大臣が内閣府から流出した事実はないと言った点と、でもこの質問通告一覧表の話は別だということでは、それはわかっていますよ。わかっていますけれども、その点について、責任がないとは言えない、責任が問われる場面というのも出てくるんじゃないのかと。そういったことについてしかるべき責任をとるというお考えはありませんか。

○北村国務大臣 お答えします。

繰り返しになりますけれども、政府全体として対応しているところでありますから、私の立場からコメントすることは差し控えさせていただきたい、そのように思います。

○塩川委員 質問通告漏えい問題というのは、国会の行政監視機能を妨害するものであり、議員の質問権を侵害する重大問題であります。

改めて、こういった、政府として、北村大臣としての責任を明らかにするということが求められる、このことをまず最初に申し上げて、国家戦略特区にかかわって報道されている問題について、北村大臣にお尋ねをいたします。

毎日新聞の六月の報道にも出てくる株式会社特区ビジネスコンサルティングについてお尋ねをいたします。

二〇一五年の一月の十六日、国家戦略特区ワーキンググループは、地域限定美容師の創設、外国人美容師の解禁という特区提案について、特区ビジネスコンサルティングからヒアリングを行っております。この特区ビジネスコンサルティングというのはどういう会社でしょうか。

○村上政府参考人 事実関係ですので、私からお答えさせていただきます。

同社は、政策の企画、調査やコンサルティング等を行う会社であり、過去にワーキンググループ、我々のところにも三回お越しをいただいてございます。現在は別の商号に変更されており、平成二十八年度以降は私どもとも一切コンタクトがないというふうに承知をしている会社でございます。

○塩川委員 コンサル会社ということですけれども、そのコンサル会社としての目的はどういうものかは御承知ですか。

○村上政府参考人 わかっている範囲でお答え申し上げます。

当時、同社が公表しておりました資料によりますれば、地方自治体向けに政策の企画、調査、コンサルティングを、地方創生戦略の企画支援でありますとか、特区の活用方策でありますとか、その他等々のコンサルティング、それから、民間企業向けにも政策ツールを最大限に活用したビジネスコンサルティングを行う、このように同社がみずから説明をされていたというふうに承知をしてございます。

○塩川委員 じゃ、国家戦略特区の登記で、この特区ビジネスコンサルティングについて登記を見ますと、その目的のところには、「国家戦略特別区域を活用した事業戦略立案及び行政・政治対応に関するコンサルティング・ロビイング」と書いてあるんですよ。つまり、国家戦略特区についてのコンサル、ロビーイングを行うということを目的にしている会社なんですよね。ですから、特区というのは、もちろん、構造改革特区や総合特区や地方創生特区、いろいろあるわけですけれども、その中でも国家戦略特区に特化した、そういうコンサル会社なんです。

こういった特区ビズコンサルティングによる、外国人美容師の解禁という特区提案の提案主体というのは誰なんでしょうか。

○村上政府参考人 引き続き、事実関係をお答え申し上げます。

地域限定美容師の創設に関しましては、御指摘もありました平成二十七年一月十六日にワーキンググループを開催して議論しておりますのは、ホームページで公表しているとおりでございます。

ただ、今件につきましては非公開を前提に行われたものでございまして、一提案者の個別具体的な提案状況などについては、ほかの事案でもそういうものがあれば同じでございますけれども、提案者保護の観点から、お答えすることは差し控えさせていただきたい、このように思います。

○塩川委員 提案者保護と。でも、特区ビズが、関係省庁からのヒアリングというこの説明の中で出てきていること自身も、非常に不思議なわけですけれども。

一月十六日にヒアリングを行った、その一週間後の一月二十三日のワーキンググループでもヒアリングがありました。法務省、厚労省からのヒアリングでしたけれども、この地域限定美容師の創設についての議論がありますが、その議事録には、「先週、事業者のほうから御提案のありました美容師の関係」という発言があるので、この特区ビジネスコンサルティングが提案者ということが確認をできるわけです。

しかし、国家戦略特区の基本方針や提案募集要項を見ると、提案主体というのは、そもそも、事業の実施主体となる民間事業者又は地方公共団体等となっております。特区で、事業の実施主体となるわけではないコンサル会社がみずから特区提案をするというのもおかしいんじゃないですか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。

細かいことを言えば、等がついているということでございますが、実態といたしましても、自治体、事業者以外にも、学識、有識者の先生その他から、いずれにせよ、ワーキンググループは、規制改革の特例措置の実現に向けた討議をする場で、いろいろなアイデアや提案を広く募集してございます。

大臣も以前答弁させてございますが、使いたい事業者の方を提案して募集し、その選定について議論している場ではございませんので、提案の対象は、例示としては自治体と事業者をメーンに挙げているのは御指摘のとおりでございますが、等という形で、その他の方からお話を伺うこともございます。

○塩川委員 もともとは、でも、国家戦略特区というのは、規制改革要望について、今言ったように、事業の主体となるような事業者とか自治体から出すわけですよ。つまり、特定の規制緩和を求める、地域や分野とか。こういうことについての規制改革要望について提案を行うわけですから、そういう提案者の側というのは、当然のことながら、そこで利益を受けるという可能性を持って提案をするわけですよね。

ですから、そこにこのコンサルの会社だけが出るというのは不思議な話であって、当然、その意を受けている事業者の話が出てくるわけですけれども、そういうことについて、この場合について何ら見えてこないわけですよ。

それだから、規制改革を具体的にあける場合には、利益、一方で不利益もあるわけですから、そういったことについて、一方の当事者がどういうことを要求しているのかというのが見えなければわからない話で、この場合でも、単なるコンサル会社がどういうつもりでやっているのかということがよくわからないわけです。

そういったときに、このコンサルというのは、実際には、事業の実施主体となる他の事業者の代理人となっているということなんじゃないですか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。

第一段階としての規制の特例措置の提案を審議する場に提案をお持ち込みになられる方は、モチベーションとしてはさまざまな方がいらっしゃいまして、みずからが使いたいということで御提案される方もいますし、事業者はまだだけれども地域としてやりたいからという思いで来られる自治体の方もいらっしゃいますし、こういった制度があったらいいなということで御検討をお考えの有識者の方からお話を伺うこともございます。

どういう方からお話をいただいた制度改革提案であるにせよ、二つ目の段階である事業者の選定の段階におきましては、るる御説明させていただいているとおり、また次のプロセスで公募を前提とした手続を踏んでやっておりますので、いずれにせよ、規制の特例措置の提案者がイコール選定される事業者になるというところは、手続的には切れているものということでございます。

そういう意味では、私どもとしては、広く提案を集める観点から、いろいろなモチベーションを持った方々の話を広く伺うよう努めているというところでございます。

○塩川委員 穴をあけなければ事業の参入もそもそもないわけですから、穴をあけるというところが一番のポイントであるわけで、それが、誰が事業主体となるのか、誰の提案かというのが一番重い話になるのは当然のことではないでしょうか。

その点で、今回の特区ビジネスコンサルティングの提案については、事業の実施主体となる民間事業者又は地方公共団体等とか限定されていた提案主体の範囲が拡大をされているという点で、扱いとしての特別なものがあるわけです。

もう一つお聞きしたいのが、この特区提案というのはどういうルートで、どのような提案ルートで出されてきたものなんですか。

○村上政府参考人 引き続き、経緯に関するお尋ねでございますので、お答え申し上げます。

内閣府では、規制の実現に向けた必要なアイデアについて広く情報を集めるため、日常的に地方公共団体、事業者の方々から、規制改革の提案を含め、さまざまなお話を伺っております。

お尋ねの本件、特区ビズ社のことであろうかと思いますが、につきましても、こうした日常的に提案者の御相談を伺う中で、ほかの事業者さんや自治体と同様、お話を伺い、その中で提案として認識したもの、このように考えてございます。

○塩川委員 日常的に相談を伺っている、そういう中で提案として受けたという話なんですけれども、そんな話じゃないんですよね、これは。

そもそも、規制改革要望の提案を受けるわけですから、しっかりとした、どういうタイミング、要望を受けたということについて、受ける側も透明性を持ってやるわけですよね。

そういったときに、国家戦略特区基本方針では、提案募集の時期は、適切な時期に実施をする、少なくとも年に二回は提案募集を実施すると書いています。これはずっとそのままですけれども、これはよく、構造改革特区のときにもアジサイの時期ともみじの時期に受けます、こういうのを踏襲している、そういう経緯の中でなっているわけですけれども、期間を限って、その期間に募集するという形になっているわけです。

だから、特区ビズコンサルティング社の、その時期に当たる二〇一四年度の提案募集要項では、募集期間が平成二十六年七月十八日から八月二十九日まで、募集期間の期限におくれて到着した提案は、配達事故や通信事故などの理由のいかんを問わず受け付けません、御注意くださいと、募集期間以外の提案は受け付けないとくぎを刺しています。ですから、日常的に受け入れるということなんかはどこにも出てこないんですけれども。

○村上政府参考人 制度に関するお尋ねで、お答え申し上げます。

国家戦略特区制度の提案募集につきましては、現在では随時募集しているということも、ネット上、はっきり書いてございますが、御指摘の時期にはそういうネット上の掲載は確かにございませんけれども、実はこの時期は、ちょうどまち・ひと・しごと創生本部を立ち上げて、地方創生の政策に関して説明会を随時、各地域ブロックを回って繰り返しやらせていただいた時期でございまして、こうした各地域ごとに開催された説明会、それから、ちょっと今手元に、日時、正確な記録はございませんけれども、経済団体等に説明会をさせていただいて、ぜひ提案を出してくださいということは当時も御説明をさせていただいております。

こういった場で説明をした機会を通じて、当時も短期の集中提案以外にもいろいろな提案を頂戴してございますので、特区ビズに関する御指摘の提案についても、そうしたものの中の一つとして出てきたものというふうに理解しております。

○塩川委員 おかしいじゃないですか。表で出ている、ホームページ上で見た限りは、こういった募集要項の中では、今述べたように、配達事故や通信事故などの理由のいかんを問わず、おくれた場合には受け付けません、この期間しか受け付けないと書いてあるんですよ。それなのに、実際には日常的に受け付けていますと。

そういうことを知っていた業者は有利かもしれないけれども、一般の人には、もうこの期間は終わっているから受け付けできないなとなるわけですよ。そういう不透明な扱いというのはおかしいんじゃないですか。

○村上政府参考人 この点につきまして、詳細には御通告をいただいていないし、御指摘に関しては調べる必要があると思いますので、その点につきまして、ちょっとどういう背景でそういう記述になっているのか、事務的にまず確認をさせていただいて、御報告をさせていただきたいと思います。

○塩川委員 だから、説明できないんですよ。不透明なんですよ。日常的に受け付けているなんということは、二〇一四年度当時、二〇一五年にはどこにも出てこないんです。特定の期間しか受け付けません、それを外れたら認めませんというときに、日常的に受け付けていますということを知っていた事業者がこの特区ビズコンサルティングということになるじゃないですか。こういった不透明なやり方で特別扱いをされているということになっているわけであります。

提案ルートについても、この特区ビズコンサルティング社は特別扱いをされています。この特区ビズコンサルティング社の提案というのは、いつ提出をされたものなんですか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。

一部繰り返しとなりまして恐縮でございますが、お尋ねの点につきましては、日々提案者の御相談を伺う中で内閣府として認識したものと考えてございますけれども、こうした日常的なやりとりについては一つ一つ記録はとっておらず、具体的に、最初に当該提案をいつ、誰が、どういう形で受け付けたか特定するのは困難な状況にございます。

なお、その後、この提案が本特区ワーキンググループのヒアリングの対象として取り上げられたことにつきましては、ウエブサイトに掲載をされているとおりということでございます。

○塩川委員 記録はとっていないというのはおかしいじゃないですか。

さっきの話でも、日常的に受け付けているということでしょう。それ自身も当時は何ら公表されていない話だけれども、受け付けているんだったら、受け付けている日ぐらい、どういう内容というのは記録があってしかるべきじゃないですか。何で記録がないんですか。おかしいじゃないですか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。

特区の規制改革の提案につきましては、広くさまざまな形でのアイデアをいただいて、それをもとに各省庁等と制度改革について議論するためのものという性格のものでございますので、いわゆるその提案のアイデアということと、いわゆる事業の認可の申請を受けるために申請受け付けを管理するものということとは性格が違うというふうに思います。

実際問題も、紙で、様式を通じていただいている場合もあれば、直接御相談を伺う中で事案化していく場合もあれば、特区として認定されている自治体であれば、当該自治体と日常的に連絡会を開く等の中で御提案をいただく場合、さまざまなケースがございますので、実質的にいただいている件数を御提案を頂戴した最初の段階でカウントするということは、恐縮でございますが、事務処理上行っておりません。

○塩川委員 だから、不透明だと言っているわけですよ。

だって、この特区ビズコンサルティング、ワーキンググループのヒアリングへかかっているんですよ。一般論としては、ヒアリングにかかっている案件というのは、どのぐらい前から準備があるんですか。どうなんですか。

○村上政府参考人 実務的なところの御案内ということでございますので、お答えさせていただきます。

これはケースによってさまざまございまして、例えば、最近でありますと、外国人留学生のビザの切りかえの問題というようなことを、この六月の段階で、まち・ひと・しごと創生会議でAPUの出口先生から御提案をいただいて、これは早速対応すべきだということですぐ取りかかった、こういうケースもございますし、長らくいろいろな方に調査をしヒアリングを重ねた上で、ワーキングをやらせていただくといったようなケースもございますので、最初にお話を聞いてから、ワーキングとして正式に制度化に向けた議論のプロセスが始まる段階までにつきましては、さまざまなケースがあるものと承知をしてございます。

○塩川委員 この特区ビズコンサルティングの会社の設立の日というのはいつだか御存じですか。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。

当時の登記情報によれば、平成二十七年一月十五日と承知をしております。

○塩川委員 ワーキンググループでヒアリングを行ったのが、平成二十七年の一月十六日なんですよ。今聞いたら、登記で、設立した日というのは、その前日の一月の十五日なんですよ。

一月の十五日に設立された会社のこういう規制改革要望について、翌日にワーキンググループでヒアリングが行われるというのは、どう考えてもおかしいんじゃないですか。説明してください。

○村上政府参考人 二点に分けてお答え申し上げさせていただきます。

恐縮でございますが、一月十六日の、お尋ねのワーキングについては、提案者の要望に基づき非公開としておりますので、一月十六日の提案者が誰であったかについてはコメントを差し控えさせていただきます。

その上で、一般論として申し上げますが、繰り返し申し上げているとおり、規制改革の提案に向けたアイデアを募集をし、議論させていただいております。必ずしも何かの事業の認可のための手続の入り口ではございませんので、設立前の、事業を何か設立準備中の方からお話を伺うこともございますし、つくった直後の方から伺うこともございますし、長らく経験のある方から伺うこともございますし、そのあたりについては、制度としてお話を受け付けるときに特段区別はしていないということでございます。

○塩川委員 説明になっていないんですよ。

一月十五日に設立した会社のこういう提案を何で翌日にヒアリングできるんですか。それは、非公開というので拒否するような話じゃないですよ。こういった国家戦略特区に伴うような一連の規制緩和、規制改革について透明性の確保が必要だというのは、皆さんがずっと言っていたんじゃないですか。全く不透明だ。説明してください。

○村上政府参考人 お答え申し上げます。

一部趣旨が重なりますが、あくまでも、提案に向けたアイデア、考え方を広く募集するものでございますので、御提案をいただく方の事業ステータスについては制度的に問う必要がないもの、それは、民間のいわゆる有識者である方である場合もあれば、事業準備中の方もあれば、事業を既に始めて長い方であっても、規制改革の提案の募集ということにつきましては特段差別をする必要はないというふうに考えてございます。

その上で、先ほどもお尋ねいただいたとおり、ワーキンググループとして正式に事案としてスタートするまでの間には、いろいろな経緯をたどるものがございます。いずれにつきましても、重要な事案として規制改革の実現を図るものについては、ある段階ではワーキンググループについて取り扱い、それ以降どういう形で政策的に議論されたかにつきましては、公開、非公開の別はございましても、議事録に近い議事要旨をつくりまして、しっかりと記録をとらせていただいているところでございます。

○塩川委員 実際の規制の中身についての評価は、これはこれとして当然議論が必要なわけですけれども、私は手続の話をずっと聞いているわけですけれども、手続が極めて不透明だという問題なんです。

北村大臣にお尋ねしますけれども、今やりとりしましたように、この特区ビジネスコンサルティングの提案については、提案主体の範囲が広げられたという特別扱いの問題や、提案ルートの特別扱いや、会社設立の翌日にヒアリングという信じられない特別扱いが行われているわけです。大臣として、これは余りにも異常だとお考えになりませんか。

○北村国務大臣 お答えします。

特区ワーキンググループの民間有識者は、規制改革事項の実現に向け、有識者として知見を活用することが求められております。その知見を活用して提案者に必要な助言、支援を行うことは、通常の業務の一環であると考えております。

いずれにいたしましても、規制改革が実現すれば、地方公共団体、事業者を問わず、社会全体がその利益を受けるものであり、民間有識者がその立場を利用していずれかの提案者に便宜を図ったというような事実は承知いたしておりません。

○塩川委員 答えていないんですよ。手続が不透明じゃないのか、異常じゃないのかということについてお聞きしているわけですけれども、その点については、率直にそう思いませんか。

○村上政府参考人 手前のところで、事実関係でございますけれども、アイデアの提案募集を行うというところの入り口は、提案される方の事情によっていろいろなインプットの仕方がございますが、事案化するものにつきましては、ワーキンググループで取り上げて以降、しっかりと透明なプロセスで、法にのっとり、全ての事案がさばかれているというふうに承知をしてございます。

○北村国務大臣 お答えします。

プロセスにつきましては一点の曇りもないと、私は認識しております。

○塩川委員 極めて重大であります。こういった事態について全く認識を持たないということ自身には、大臣の資質が問われると思いますよ、率直に言って。何で、こんな異常な手続についておかしいと思わないのかと。率直にそのことを問わなければなりません。

先ほどの政府参考人、村上氏のにもありましたけれども、こういう経緯について調べてみるということですから、これはしっかり調べて説明してもらえますか、改めて。

○北村国務大臣 重ねてのお答えになって恐縮でありますが、先ほど申し上げたとおり、プロセスについては一点の曇りもない、そのようにお答えをさせていただきます。

○塩川委員 政府の信頼がまさに問われる大問題だと言わざるを得ません。

私は、こういった問題について、きちっと手続の不透明さは明らかにするということ自身が、政府としても国民の信頼との関係でも重要じゃないかという提起も当然考えるわけですけれども、そういったときに、当委員会でもしっかりこの問題を明らかにする。調べてみるという話もありましたから、きちっと後から資料も出してもらって、明らかにする上で、必要な方の参考人の御出席を求めたいと思います。

今回の特区ビズコンサルティング社との関係でも、ワーキンググループの原座長代理は、当時からワーキンググループの委員でもありました。本人のフェイスブックによりますと、同社の社長は私の以前からの知人であり、また、私がかつて代表を務めていた政治団体から同社に一時期、事務作業などの業務を委託をし、その一環で登記上の住所も置いていたことがあると述べております。

ですから、本人も認めておられますように、原座長代理と特区ビジネスコンサルティング社の社長は御縁が深いということですから、ぜひ原氏の参考人としての御出席を求めたいと思います。委員長、いかがでしょうか。

○松本委員長 理事会で協議いたします。

○塩川委員 原さんは、過去六回も国会に参考人としておいでいただいているんですよね。そういう意味では、大いに語っていただける方だと思っておりますので、声をかければ来てくれるはずだと思っておりますので、期待をしたいと思っております。

加計学園の問題を始めとして、国家戦略特区は構造的に利権が生じる仕組みとなっているんじゃないのか、このことが問われる大きな問題ですから、徹底解明を、改めて、必要だということを求めていきたいと思います。