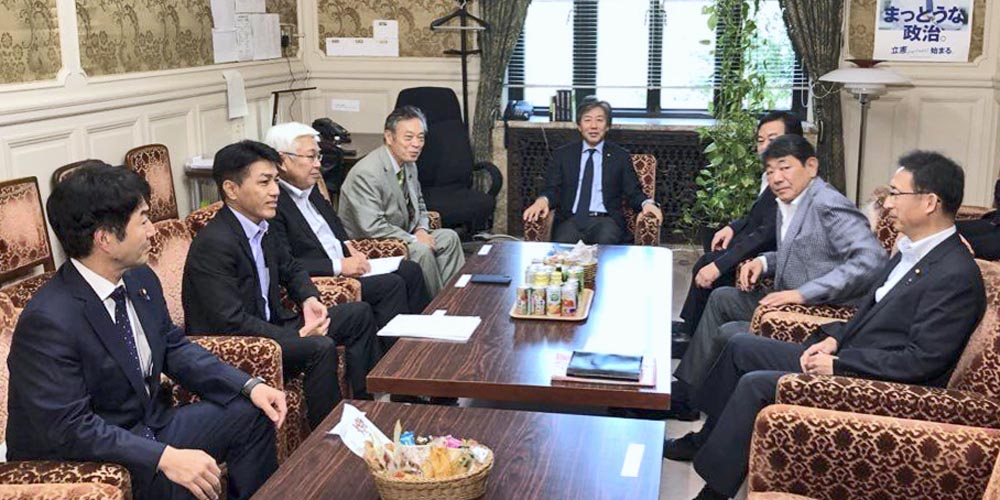

院内集会「学校の長時間労働と給特法(教職員給与特措法)のこれからを考える集い」に参加。過労死など深刻な教員の労働環境の改善を求める市民の皆さんが主催。

院内集会「学校の長時間労働と給特法(教職員給与特措法)のこれからを考える集い」に参加。過労死など深刻な教員の労働環境の改善を求める市民の皆さんが主催。

自民、立憲、国民、共産、社民の各党議員が参加。わが党から吉良参院議員、畑野衆院議員も出席。

政府は今国会に、公立教員に一年単位の変形労働時間制の適用を可能とする給特法改定案を提出しようとしています。

教員の長時間労働を助長することにつながる法案は、徹底追及していきたい。

議院運営委員会で、大島議長の国民投票法案をめぐる発言について抗議し、意見表明。

大島議長は「国民投票法案を2年間議論している」「国民投票法案だけは、この臨時国会でぜひ合意をつくってほしい」と発言。

2年間議論してきたと大島議長が言う国民投票法案は、与党案のこと。野党が欠陥法案と批判してきた与党法案に与する大島議長の公正中立性が問われるとして、発言の撤回、謝罪を求めました。

「議事録」

<第200臨時国会 2019年10月07日 議院運営委員会 2号>

○塩川委員 十月五日の大島議長の青森県八戸市での国民投票法案に関する発言について、一言申し上げます。

この場で、大島議長は、国民投票法案が二年間継続している、国民投票法案だけはこの臨時国会でぜひ合意をつくってほしいと述べたとされております。

国会に提出されている議員立法は五十本以上に及びます。その中で、国民投票法案だけ議長が取り上げるというのは、道理がありません。

しかも、二年間継続している国民投票法案は、与党の法案であります。大島議長は、先ほどの懇談の際、主権者国民の選挙権行使にかかわる法案だからと述べておられましたが、それは与党の説明そのものであります。

野党は、この与党案を欠陥法案だと批判をしてまいりました。その与党中心の法案を前提に今国会で合意することを求めることは、与党にくみした姿勢であり、議長の公平公正、中立な立場と相入れません。

このような発言の撤回、謝罪を求めるものであります。

安倍首相の所信表明演説を聞く。

消費税増税については「十二分の対策を講じる」というだけ。暮らし、営業を壊し、経済の悪循環をもたらす消費税は引き下げこそ。

年金は「将来の所得代替率が改善」というが、将来の基礎年金3割削減には触れず。賃上げと正社員化、所得税・法人税の見直しによる「富の再分配」で、社会保障財源の確保を!

日米貿易協定は「ウインウイン」というが、TPP水準を超える農産物輸入は、日本の農畜産業を崩壊させる。協定阻止の世論と運動、論戦を!

暮らし応援の政策転換を実現しよう!

笠井責任者は、原発マネーをめぐる実態を明らかにするため、関電の責任を問うとともに、政府の責任、政治家の関与についても追及していくと述べました。

藤野事務局長は、原発利権の原資が国民負担すの電気料金であること、政府は解明を関電に丸投げしていること、原発再稼働固執が利権の背景にあることなどを指摘し、徹底解明が必要と強調。

意見交換の後、笠井責任者は「臨時国会の論戦に結実させよう」と訴えました。

関電利権/全容究明へ全力/共産党チーム初会合

「しんぶん赤旗」10月4日付・1面より

関西電力の経営幹部が原発立地自治体の元幹部から多額の金品を受け取っていた問題で、日本共産党の「関電原発利権追及チーム」が3日、国会内で初会合を開きました。責任者に笠井亮政策委員長、事務局長に藤野保史衆院議員が就きました。

笠井氏は「関電の記者会見と社内調査報告書を見ても、疑惑は深まるばかりだ。国民の憤激、怒りは強まっており、臨時国会の大きな焦点になる」と指摘。「野党共同で追及することを国対委員長間で確認している。原発マネー問題を長年追及してきた共産党として役割を発揮し、全容究明に大いに貢献しよう」と提起しました。

出席者からは「安倍政権が原発再稼働の旗を振り、“再稼働のためなら何でもあり”の風潮がつくられてきた。原資は電気料金だ」「政府の監督責任と関与が問われる」「政治家も関わっているのではないか」「金品の受領は2011~17年にとどまらない。原発マネー還流の仕組みがどこから起こり、加速してきたのか、長いスパンの調査が必要だ」「関電以外の電力会社についても調査する必要がある」といった意見が出ました。

会合には笠井、藤野両氏、穀田恵二国対委員長、塩川鉄也、清水忠史の両衆院議員、井上哲士、武田良介の両参院議員が出席しました。

野党国会対策委員長連絡会(野国連)に出席。臨時国会における課題を整理、打ち合わせ。

野党国会対策委員長連絡会(野国連)に出席。臨時国会における課題を整理、打ち合わせ。

暮らしに関わる消費税増税、年金問題、日米貿易交渉問題に取り組むとともに、関電、表現の自由への介入、NHK報道への干渉という疑惑3点セットを追及することを確認。

関電原発利権問題では、各党の追及チームが連携し、合同ヒアリング、現地調査を行うことを決めました。

関電疑惑など追及へ/野党国対委員長が一致

「しんぶん赤旗」10月3日付・2面より

日本共産党と、立憲民主党、国民民主党、社会保障を立て直す国民会議の共同会派などの野党は2日、国会内で、国対委員長連絡会を開き、関西電力の原発マネー還流問題などの利権疑惑や、消費税増税などの国民生活にかかわる問題で、協力して安倍政権を追及することで一致しました。

野党は、関電の原発マネー還流問題の追及チームを各党・会派がつくり、野党合同ヒアリングを至急開催することや福井県高浜町などでの共同の現地調査を行うこと、関電幹部の国会招致を求めていくことなどを確認しました。

日本共産党の穀田恵二国対委員長は「一番大事な問題は、国の補助金・交付金がかかわり、国民の電気料が原資となっていることだ。あわせて経産省の監督責任が問われる問題だ」と述べました。

野党は、かんぽ生命の不適切販売を報道したNHKへの日本郵政による不当な圧力問題と「あいちのトリエンナーレ」をめぐって文化庁が交付金の「全額不交付」を決定した表現の問題について追及することで一致しました。

野党は、消費税増税の問題に加え、年金問題、日米貿易協定問題が国民の暮らしに与える影響について政権を追及することを確認しました。

【9】議院運営委員会の仕事

(1)国会の民主的運営、野党共闘に全力

1)【与野党国対委員長会談】通常国会、十分な審議を(1月18日)

通常国会が1月28日に開会するに当たって、与野党国対委員長会談が行われ、私も同席。

野党側は、国権の最高機関である国会の権能が発揮されるように要望。審議を尽くすことで国会の行政監視機能を果たすこと、統計不正問題の全容解明、予算委員会の充実した十分な時間をとった審議等について、与党側も基本的に認めた。

穀田国対委員長は「統計不正問題は予算の修正をせざるを得ないという前代未聞の事態。全容解明なしに予算審議なし。解明に必要な資料提出について、自民党がどうするのかが問われている」と強調した。

2)【議運理事会】通常国会28日召集/行政監視機能が果たせる国会に(1月18日)

菅官房長官が出席し、1月28日(月)に通常国会を召集することを報告。

私は「消費税増税、大軍拡、辺野古、原発など、国政上の重要案件が多数ある。国会が行政監視機能を果たせるように、政府はしっかりと審議に応じてもらいたい」と意見を述べた。

また、いま大問題となっている勤労統計不正について、ただちに実質賃金や労働時間などの資料を国会に提出するよう要求。

菅官房長官は「統計の信頼性を損なう事態であり大変遺憾。国民に不利益が生じることのないようにしたい。真相究明、対応策をとっていく。(資料提出要求の)指摘を受け止めたい」と述べた。

自民党理事は「貴重なご意見。可能な取り組みができるように政府に求めていきたい」と答えた。

28日(月)に政府4演説、各党の代表質問は30日(水)、31日(木)に行われる。

3)【議運理事会】暮らし・安全の基準後退やめよ/「束ね法案」は審議の妨げ(1月23日)

西村官房副長官が通常国会への提出予定法案を説明。法案58本(+前国会からの継続法案1本)、条約10件。

私からは2点、発言。1)学童保育指導員配置基準を緩和する法案など、国民の暮らしと安全を支える基準を後退させる法案の提出はやめよ。2)内容が異なる複数の法案を一本にして提出する「束ね法案」が増えているのは、国会の審議の妨げとなるので見直せ

――-と要求。

西村官房副長官は「法案については必要性を検討し提出する」「束ね法案については、関連するものを吟味して効率的に審議するように提出したい」と通り一遍の説明。

統計不正問題については「500人以上の事業所の賃金に関する数値変更以前のデータ、労働時間・雇用のデータを出してほしい」と与党に要求。

自民党は「国対や厚労委の現場でも協議している。対応したい」と返答。

審議の前提であるデータを直ちに出してもらいたい。

4)【議運理事会】厚労委の再審議、予算委の集中審議、関係者の国会招致を/統計不正問題(1月31日)

統計不正問題について意見表明。厚労省報告書の問題点を指摘、実質賃金の伸び率のデータなど基礎資料の提出を要求、厚労委員会での再度の審議、補正予算審議前の予算委員会の集中審議、関係者の国会招致による真相究明を求めた。

5)【議運理事会】統計不正/真相究明に背/予算委の審議、採決すすめる政府与党(2月4日)

予算委員会理事会は、委員長の職権で明日の補正予算案採決を決めた。これを受け高市議運委員長は、補正予算案の採決のための本会議について、野党4会派の反対を押し切り、職権でセットした。

予算委員会では統計不正問題の質疑が行われている。真相解明のために要となる勤労統計調査特別監察委員会の樋口委員長や組織的隠ぺいに関与したのではないかという大西前政策統括官の参考人招致を与党が拒否している。

特別監察委員会の委員長に来てもらわなければ調査報告書の中身を質すことができない。大西氏は根本大臣が指示すればすぐにでも国会で答弁できる。

与野党国対委員長会談では、真相究明について確認している。与党は真相究明に背を向けていると言わざるを得ない。

最低限の要求さえ拒否して、審議、採決をすすめる政府与党の姿勢は、国民の理解は得られない。

6)【野党合同院内集会】安倍総理の『審議拒否』許せない(6月6日)

「予算委員会要求 野党合同院内集会」に出席。「どうなる! 日米密約、2000万円貯金、年金カット、消費税 安倍総理『審議拒否』するな!」と、スローガンを大書している。

逃げ回る安倍政権与党にたいして、国政の重要課題と国民的な要求に答えるための予算委員会の開催を求める集会だ。参院では野党が参院規則に基づく予算委員会開会要求を求めたにも関わらず、審議拒否を続けるのは、法令違反であり、許されない。

参院選を目前にして、選挙の争点を明らかにする機会としても、安倍首相と関係大臣が出席した予算委員会の開催は不可欠だ。

(2)衆議院を代表して公式行事に出席

1)ノーベル賞受賞の本庶佑氏の表祝行事に出席(3月13日)

ノーベル生理学・医学賞を受賞された本庶佑氏に対する表祝行事が衆議院で行われました。本庶さんは、基礎研究の重要性を強調され、「若手研究者を応援してほしい」とお話していました。

2)ラオス国民議会議長一行の衆院議長表敬訪問に同席(3月19日)

ラオス国民議会議長(パーニー・ヤートートゥ議長)一行が大島衆院議長を表敬訪問。会談の場に同席しました。

パーニー議長は「二国間の議会交流を促進する機会にしたい」と述べ、大島議長は「議会間交流は、あらゆる場面で活発に進めていきたい」と応じました。

ラオス国民議会は一院制。全国18選挙区、149議席。任期は5年。選挙権は18歳以上、被選挙権は21歳以上。

ラオス人民革命党の一党指導体制であり、全議席がラオス人民革命党。

女性議員は41名で、約27.5%を占める。

3)コロンビア共和国下院議長一行の衆院議長表敬訪問に同席(5月29日)

コロンビア共和国下院議長一行が大島衆院議長を表敬訪問。議運メンバーの一人として同席しました。写真中央がアレハンドロ・カルロス・チャコン・カマルゴ下院議長です。

コロンビアは二院制。上院は108議席、全国一区の比例代表制。下院は171議席、全国32県+ボゴタ市での比例代表制です。

コロンビアはオランダに次ぐ世界2位の花の輸出国。日本のカーネーションの輸入の7割がコロンビアからです。懇談のテーブルにもカーネーションがありました。

4)クロアチア共和国議会議長一行の衆院議長表敬訪問に同席 (6月4日)

クロアチア共和国議会のゴルダン・ヤンドロコビッチ議長一行が大島衆院議長を表敬訪問。議運メンバーの一人として同席しました。

クロアチア共和国は人口410万人、面積は約5.6万k㎡(九州の約1.5倍)。議会は一院制、任期4年、定員151名です。

選挙制度は、大選挙区比例代表制。国内10選挙区(各定数14)、在外選挙区(3議席)、少数民族選挙区(8議席)。選挙権及び被選挙権は共に18歳以上。

日本はクロアチアから年間2千トンのクロマグロを輸入、高級品として取引されています。「アドリア海の真珠」と称されるドブロブニクをはじめとした欧州随一の観光地。ジブリ映画「紅の豚」の舞台となった場所です。

(3)2019年度衆院予算、国会図書館予算に対する意見表明

【議院運営委員会】国会役員の特別扱制度廃止など要求/衆議院予算、国会図書館予算(1月25日)

議院運営委員会が開かれ、2019年度衆議院予算及び国会図書館予算に関する政府要望を決定しました。委員長手当など国会役員を特別扱いする制度の廃止を求めること、国会におけるICT活用問題、障害者雇用問題などについて発言しました。

わが党は、2019年度の本院予算については反対であります。

委員長手当は、国会役員を特別扱いする特権的な制度であり、廃止を求めます。また、文書通信交通滞在費は、在京議員に対しても滞在費と称して手当を支給しており、国民から見て合理的説明が立たないものであり、見直すべきです。

情報監視審査会は、国会を政府の秘密保護法制に組み込む体制を継続するものです。国民の知る権利を侵害し、国会の国政調査権や政府監視機能を制約する情報監視審査会の関連経費の削除を求めます。

次に「衆議院ICT活用検討調査費」について。

調査内容は、今後検討することになっています。この間ICT活用をめぐっては、タブレット端末の導入・活用によってペーパーレス化などのコスト削減を図るなどの議論がありました。

タブレット端末は、ドキュメント(いわば原稿用紙)として活用するだけでなく、通信端末としても利用します。

例えば国会論戦において、閣僚の答弁原稿を部外からの通信によって提供することも可能となり、国会審議を形骸化させるものとなりかねません。同様のことは、質問者側にも問われます。議員の免責特権(憲法51条)や大臣の国会出席義務(憲法63条)など国会の権能を踏まえ、議論を深めるべきであります。

ICTの活用は、コスト削減の観点ではなく、国会審議の充実をはかる観点からの議論を行うことを求めるものです。

次に、障害者雇用「水増し」問題です。

本院事務局及び国会図書館が、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用義務を果たしていなかったことは極めて重大です。国権の最高機関である国会において、法定された雇用率を達成していなかった責任はより重いと言わなければなりません。

障害者雇用の促進にあたっては、配置する部署や職務の選定、受け入れ態勢の整備、募集・採用活動、職場定着の取組みなどに係る障害者差別の禁止と合理的配慮を求めるものです。

また、政府の定員削減や定員合理化計画が障害者雇用の拡大を阻むことになってはなりません。政府の総人件費抑制方針の見直しが必要です。

併せて、開かれた国会とするためにも国会のバリアフリー化を進めることを要望したい。国会内で、障害者が自らの意思で行動し、また意見表明ができるように、必要な施設改修や機器の導入などを行うことを求めるものです。

国会として、障害者の要望を聞く場を設けるなどの取組みを提案するものです。

(4)国会同意人事候補者に対する質疑

【議院運営委員会】会計検査院の独立性、森友学園問題など/検査官候補者に質疑(5月23日)

会計検査院の検査官候補者(田中弥生氏)に対する質疑を行いました。

会計検査院の独立性、国のすべての経費について検査対象にしていることの意義について、米国政府のFMS(対外有償軍事援助)や森友学園問題を挙げて質しました。

(5)丸山穂高議員の「戦争」発言に対する措置

1)【議運理事会】丸山議員、辞職勧告決議案/自公は否定的/野党「辞任は当然」(5月21日)

自民、公明両党は、「北方4島」を戦争で取り返すなどの暴言を吐いた丸山穂高議員に対する「譴責(けんせき)決議案」を衆院に提出。

丸山氏の暴言をめぐっては、野党5党派と維新が17日に「我が国の国是である平和主義に反し、国益を大きく損ねる暴言。国会全体の権威と品位を著しく汚した」として辞職勧告決議案を共同提出しています。自民・公明両党は、「議員の身分の扱いは慎重であるべき」として、野党提出の辞職勧告決議案には同調せず、「猛省を促す」決議にとどめる姿勢です。

今日の議院運営委員会理事会で両決議案の取り扱いを協議し、野党各党は「議員辞職は当然だ」と主張しましたが、結論は出ず持ち越しました。

私は、日本国憲法前文にある「政府の行為によって再び戦争の惨禍」を起こさないとの決意が憲法制定の根本動機であり、戦争をあおる憲法違反の暴言を放った丸山氏に国会議員の資格はないと表明しました。

2)【議運理事会】丸山穂高氏、議運理事会の聴取に応じず/「2か月間の休養」診断書提出(5月24日)

「北方四島」を戦争で取り戻すなどの暴言を放った丸山穂高議員から事実関係の聴取を行う予定でしたが、丸山氏は「体調不良」を理由に応じませんでした。

丸山氏からは「2か月間の休養が必要」とする医師の診断書が議運委員長に届けられていますが、病名は公表していません。

丸山氏は「北方四島交流」での国後島訪問中の「戦争」発言に加え、夜間外出を企てて政府職員らに制止された行状などが週刊誌で報じられています。

理事会で、高市議運委員長は、「報道が事実なら衆議院の品位を著しく汚すものであり、院としての態度を示さなければならない」との考えを示しました。

今後の対応として、委員長や与野党筆頭理事などの少人数による丸山氏の聴取を検討することと、私が提案した丸山氏の行状を知る政府職員ら同行者への事実関係の聴取について、協議することになりました。

3)【議運理事会】丸山穂高議員の「北方四島交流」中の現地での行状について、政府職員から聴取へ(5月28日)

「戦争」で「北方四島」を取り返すべきだ等の暴言を放った丸山穂高衆院議員の現地での行状について、内閣府と外務省の政府同行職員から聴取した内容を、30日の理事会で報告を受けることが決まりました。

議運理事会では、丸山氏が「北方四島交流」の訪問中に禁止されている夜間外出を企てて政府職員らに制止されていたことも一部週刊誌報道で明らかになっていることから、事実関係の確認について協議を行ってきました。

高市議運委員長は、24日の理事会で「報道が事実なら、国会の品位を貶めるもので、院の意思を示さなければならない」と述べています。

「体調不良」の丸山氏に対しては、議運委員長と与野党筆頭理事の少人数による聴取を打診していましたが、丸山氏は「医療機関と相談したところ、対応は現時点で困難」と回答しています。

丸山氏をめぐっては、5野党・会派と維新が議員辞職勧告決議案を、自民・公明両党が譴責決議案を、それぞれ衆議院に提出しています。

4)【議運理事会】丸山穂高議員/「北方四島交流」中に外出企て事実/政府が認める (5月30日 議院運営委員会理事会)

丸山穂高衆院議員の「北方四島交流」参加中の行状について、内閣府と外務省から報告を受け、委員長や各党理事らが質問しました。

報告の中で、「戦争」発言をはじめ、4月11日夜の丸山氏の言動が原因で、団員から、12日夜の現地住民を招いての夕食交流会に「参加を遠慮してもらいたい」と申し入れがあり、丸山氏が自粛していたことが明らかとなりました。

丸山氏は、11日夜、泥酔して「(途中にあった)ネオンは飲み屋か、女がいるのか」等と発言。政府同行者が、外出をさせないよう制止し、宿舎入り口で監視にあたったことも報告されました。

また、政府側は「交流」中の外出禁止について、「トラブルになった際、ロシア側警察に拘束される可能性があり、日本の法的立場を害するものとなる」と述べ、丸山氏にも、事前に説明したと答えました。

報告を受け、理事会は、丸山氏が「体調不良」を理由に事実関係の聴取に応じない一方で、ツイッター上で弁明の意思があることも述べていることから、高市委員長名で、丸山氏に「弁明文書」を6月3日夕方までに提出するよう求めることを決めました。

5)【議運理事会】丸山氏に“議員の資格なし”明確に/新たな決議案取りまとめへ与野党が一致(6月4日)

「北方四島交流訪問」参加中の「戦争」をあおる暴言や異常な行状について丸山穂高衆院議員が弁明書を提出したことを受け、対応を協議しました。

弁明書で丸山氏は、自身の言動は「不適切であり配慮を欠くもの」だったと言うだけで、具体的事実への反省は示さず、議運委で扱いが検討されている議員辞職勧告決議案や譴責(けんせき)決議案について「公平性を欠く」「人民裁判」だなどと批判して開き直っています。

丸山氏が訪問先の国後島で、「北方領土」を取り戻すために「戦争」するしかないとの趣旨の暴言を放ったほか、女性蔑視の品位を欠く発言を繰り返し、禁止されていた夜間外出を企て政府職員に制止されたなどの事実関係が内閣府と外務省から議運委に報告されています。

自民党は、政府からの聴取で「法(のり)を超えた行為があった」として、「譴責決議案」を取り下げ、新たな決議案を与野党で協議したいと表明。立憲民主党は「譴責では国民の負託に応えられないと与党が判断したと受けとめる。院として丸山氏に議員の資格がないことを示すべきだ」と述べました。

私は、丸山氏の弁明書が自身の暴言や行為についての事実関係に言及していないのは、もはや否定できなくなったからだ。重要なことは、丸山氏に議員の資格がないという院の立場を明確にすることだと主張しました。

議論を踏まえ、新たな決議案をまとめる方向で与野党が一致しました。

6)【議運理事会】丸山穂高議員糾弾決議案を衆議院に共同提出/与野党8会派(6月5日)

与野党8会派は「丸山穂高議員糾弾決議案」を衆議院に共同提出。

与党は「猛省を促す」だけの譴責決議案では国民の理解を得られないと判断。

「院として国会議員としての資格はないと断ぜざるを得ない」「進退について判断するよう促す」と、野党が要求してきた議員辞職勧告に相当する文言が入る決議となるよう与野党で調整し、糾弾決議案を提出することになりました。

明日の本会議で決議を行うことになります。

(6)「WPL(女性政治指導者)サミット2019」/衆議院議長主催の夕食会に出席

世界各国の女性政治リーダーが集う国際会議「WPL(女性政治指導者)サミット2019」が東京で開催されました。

衆議院とWPLの共催です。今回で8回目。アジアでの開催は初めて。約80カ国から約350人が参加しました。

私も衆議院議長主催の夕食会に出席、参加者と交流しました。

【8】選挙制度

(1)国政選挙の不正・ミスをなくせ

【倫理選挙特別委員会】国政選挙の管理・執行/不正・ミス排除のため、経費と予算の確保を(2019/04/10)

夏の参院選にかかわり、公正な管理・執行が行われるようただした。

国政選挙において選挙管理委員会の開票不正が3回(13年参院選、14年総選挙、17年総選挙)おこり、不在者投票の運用誤りなど管理・執行上のミスがほぼ全都道府県であり、この10年余りで約3倍に増加している。

石田真敏総務大臣は「不正は選挙への信頼を大きく揺るがしかねず、由々しき問題。各選管は、選挙の公正の確保という原点に立ち返り、厳正な管理・執行に万全を期してもらいたい」と述べた。

私は、現憲法下でなかったことが立て続けに起こっており、危機感が足りないと批判。不正やミスの背景に、開票時間短縮のプレッシャーがあった、と強調した。

総務省は、執行経費の基準となる開票時間4.5時間以内に開票作業を終了したのは46%(前回参院選)だったことを認め、今回、開票事務に活用する機器の整備費を規定したと答弁。

ミスが増大し、不正事件まで起こっている反省に立てば、開票時間基準の短縮を見直し、見合った経費基準にすることが必要だ。また、直近で3分の1の投票所で投票時間の繰り上げが行われており、有権者の投票の機会を奪っている。

総務省は、繰り上げを行った場合は経費を減額する措置を拡大したと答弁した。

さらに、私は、18選挙権導入、参院選の合区、小選挙区区割の複雑化など、選管の業務は膨大で役割は大きく、人員確保のため、全選管の実態調査を要望した。

石田大臣は「必要性があれば検討したい」と答えた。

(2)学生の投票権保障を

【倫理選挙特別委員会】学生ら投票権保障を/事態の解消を求める(2019/04/02)

住民票を異動せずに1人暮らしをしている大学生らが投票できない問題について取り上げた。

総務省が2016年に行った調査で、約6割の大学生らが住民票を「移していない」と回答していると指摘、住民票を異動せずに遠方に進学した学生の人数を質問。総務省は全国の市区町村を対象に初めて調査を行い、17年の総選挙で3462人だったと明らかにした。

私は、18歳以上の日本国民は選挙権を有している。住民票を異動しないことで選挙権が奪われることがあってはならない――と指摘し、対策についてただした。

石田真敏総務相は、選挙管理委員会と住民基本台帳担当部局との連携が図られるよう「18年に通知を出している」と述べ、「投票機会が得られるよう、通知の趣旨を周知したい」と表明した。

住民票の異動の周知徹底は当然だ。国政選挙で選挙権を有していても、住民票を異動していないことで権利行使できない事態を解消する必要がある。

また、自由な立候補を制約している国際的にも高額の供託金について、石田氏は「立候補しやすくすることは重要な観点」「改めて議論するのは意味がある」と答弁した。

(3)参院選挙制度「比例特定枠」関連歳費法案の質疑

1)【議院運営委員会】参院特定枠関連歳費法案が可決/徹頭徹尾、党利党略の法案/日本共産党は反対(6月17日)

参院比例の特定枠導入に関連し、参院議員が歳費を自主返納できる歳費法案(自民・公明・無所属クラブ提出)が、自民・公明・国民民主などの各党の賛成で可決しました。日本共産党、立憲民主などは反対した。

私は、採決に先立つ質疑で、2009年の最高裁判決を発端として行われてきた参院選挙制度改革について、自民党が2012年に「4増4減」、2015年に「2合区10増10減」で抜本改革を先送りし続けたうえ、2015年改定の附則に「抜本的な見直し」が盛り込まれていたにも関わらず、昨年は比例代表に「特定枠」を導入したと指摘。

提案者の岡田直樹参院議員(自民)は、地方の声を届けるための改定で抜本改革であったと強弁する一方で、自民党としての抜本改革は合区解消の憲法改正であると答弁した。

抜本改革を棚上げするだけでなく、改憲の口実に使うとは、まさに自民党の党利党略。また、自民党の特定枠利用について質問すると、岡田氏は「合区の候補者とならなかった者が特定枠の候補となる」と答えた。

合区で自民党の議員・候補者を救済するため、自民党が党内で解決すべき候補者調整を、選挙制度改定で解消する党利党略で、国民の理解は得られない。

さらに、今回の法案は、このような国民の批判をかわすために持ち出してきたものであり、徹頭徹尾、二重三重の党利党略の法案は、断じて認められない。

2)【本会議】参院特定枠関連歳費法が成立/二重三重の党利党略と反対討論(6月18日)

参院比例代表選挙の特定枠導入に関連し、参院議員が歳費を自主返納できるとする歳費法案が、衆院本会議で、自民・公明・国民民主など各党の賛成で可決・成立した。日本共産党、立憲民主党などは反対した。

私は、反対討論で、この間の参院選挙制度改革で、自民党が2012年に「4増4減」で2015年に「2合区10増10減」で抜本改革を先送りし、15年改定の附則には「抜本的見直しについて、必ず結論を得る」としていたにも関わらず、昨年の改定で、自民党が「憲法改正こそが抜本的な改正だ」と開き直ったことを指摘。抜本改革を棚上げするだけでなく、改憲の口実に使おうとするなど、自民党の党利党略そのものだ、と批判した。

また、昨年の改定で、非拘束名簿式の参院比例代表に「優先的に当選となる特定枠」制度を持ち込んだ理由を「国政上有為な人材」を当選しやすくするとしていたが、今回の審議で自民党提案者が「合区で、選挙区の候補者とならなかった者を特定枠にする」と答えた。まさに、党利党略で、選挙制度をかえたことは明白だ。

こうしたやり方に対する国民の批判をかわそうとして、自民・公明両党が持ち出した参院議員歳費削減がとん挫すると、今度は歳費を自主返納できるとする今回の法案を出すやり方も党利党略だ。徹頭徹尾、二重三重の党利党略の本法案は断じて認められない。

【7】アイヌ新法質疑

【国土交通委員会】アイヌ差別/国策が原因と指摘/政府「重く受け止める」/衆院国交委で新法案可決(2019/04/10)

アイヌ民族を「先住民族」と初めて明記するアイヌ新法案について質疑し、政府の歴史認識と同法案の意義をただした。

私は、明治維新から現在に至るまで、北海道開拓と『北海道旧土人保護法』等による政府の土地政策・同化政策が、アイヌ民族の言語も民族固有の文化も奪い、差別と偏見を生み出した――として政府の認識を質問。

石井啓一国交相は「政府の同化政策により差別と貧窮がもたらされたことは重く受け止める」と答えた。

アイヌの人々の間にある、政府の反省と謝罪を求める声を重く受け止めるべきだ。政府の施策により言語や文化を奪われて差別を受けた歴史を国民全体の認識にする責任が政府にはある。

また、古老の人々の生活困窮が深刻だ。政府として、低年金・無年金の実態の把握と要因の分析、生活保障・生活向上策の抜本強化が必要だ。本法案の策定過程で、当事者であるアイヌの人たちが参画し、多様な意見をくみ尽くしたと言えるのか。少なくない批判が寄せられていることを重く受け止めるべきだ。

さらに、「先住民族の権利に関する国連宣言」を受けて2008年に採択された、アイヌ民族を先住民族とするよう求める国会決議と本法案の関係を質問。

石井国交相は「国連宣言と国会決議を踏まえた」と答え、現行のアイヌ文化振興法との違いについて「アイヌの人々が先住民族だという認識の下、文化振興に加え、地域・産業・観光振興等を総合的に推進する」と説明。

内閣官房の橋本元秀アイヌ総合政策室長は、国連宣言の趣旨を「第1条『近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み』の部分で示した」と答弁した。

私は、本法案に盛り込んだ『民族としての誇りをもって生活するための環境整備』が、アイヌの人々の生業(なりわい)につながることが重要だと強調した。

同法案は、同委員会で、日本維新の会を除く各会派の賛成多数で可決した。

【6】成年被後見人権利制限適正化法案質疑

【内閣委員会】成年被後見人「欠格条項」を一括削除/障害者の権利制限の見直しを (2019/05/17)

成年被後見人の権利制限適正化法案が全会一致で可決した。

この法案は、障害者などが成年後見を利用しているだけで、公務員等の職業や資格取得などから、一律に排除する規程(欠格条項)を190近くある法律から一括して削除し、個別に試験や面接などで審査する規程を盛り込むもの。

この法案により、障害者にとって雇用機会の拡大につながるのか確認すると、宮腰担当大臣は「成年後見を利用していることのみをもって、職を失うことがなくなる」と答えた。

私が、弁護士や司法書士など専門家の後見人に、幅広い権限・裁量が与えられていることで、「本人や家族の意向が実現しない」、「親族が後見人になれず、(後見人の)交代も難しい」という声を紹介すると、法務省の筒井審議官は「課題は認識している。制度の在り方についても検討したい」と答弁。

最高裁の手島家庭局長は「親族の身近な支援者がいる場合にはその人を後見人に選任すること、状況の変化などに応じた柔軟な交代や追加専任が望ましい」との認識を示した。

ニーズや課題、状況の変化を把握する役割を担う「中核機関」の設置は79自治体にとどまっている。国が予算措置や人員配置への取り組みを行うべきだと強調した。

【5】デジタル手続き法案審議

【内閣委員会】デジタル推進を口実にした行政サービス後退を批判 (2019/04/26)

行政の手続を原則オンライン化し「紙からデジタルへ」移行させる、デジタル手続法案についてただした。

マイナンバーカードを利用しコンビニでの住民票写し交付が可能になったことを理由に、東京都北区や練馬区で区民事務所分室や出張所が全廃となった。政府は、国民にデジタルを使いこなせと煽るだけで、ITやデジタルの対応が困難な人には、従来の窓口での対面による事務手続きがなくなることで利便性の後退が懸念される。

また、富山県上市町議会では、日本共産党町議が「3人目の子どもの国保税の均等割りの免除、65歳以上の重度障害者の医療費窓口負担の償還払いを現物給付へ」と提案したのに対し、町長が、国が導入をすすめる「自治体クラウド」(複数自治体で情報システムを共有化し標準化)を採用しているため「町独自のシステムのカスタマイズはできない」と答弁している。

総務省が自治体に「システムのカスタマイズ抑制等に関する基本方針」を通知していることは「地方自治の侵害」だ。自治体クラウド導入で、システムに業務を合わせるようになっており、住民の多様なニーズに応えることを棚上げにし、住民サービスの拡充の妨げになっている。

総務省の佐々木審議官は「議会、首長が同意し、住民サービスの向上をするためのカスタマイズをしてはいけないという助言はしていない」と答えた。