●ドローン飛行禁止法案について

米軍の施設又は区域を禁止区域に指定できるドローン飛行禁止法案について、沖縄県のメディアが「ドローン撮影を封じれば(辺野古新基地建設にかかわる)工事の進捗や基地建設による環境破壊など実態を隠す」「ただでさえ困難な米軍への取材はますます制約を受ける」と主張している。取材の自由が大幅に制限され、国民の知る権利が侵害されることになるのではないか、と質問。

山本順三担当相は「施設管理者(米軍)の同意があれば飛行は可能だ」と答弁。

米軍が防衛大臣に対しドローン飛行規制を要請したと、報道している。米軍の要請によるドローン飛行禁止措置では、米軍の(取材の自由への)配慮があるはずはない。法案を撤回すべきだ。

●所沢通信基地への横田基地工事残土搬入について

また、横田基地から所沢通信基地への工事残土搬入については、汚染土壌である懸念がある。そんな土を学校や病院がある所沢通信基地に持っていくことを容認した日本政府の責任が問われる。

防衛省は「日米地位協定で認められている措置だ」と答弁。

日米地位協定で米軍の特権を認めているのが問題の大本だ。抜本改定を行うべきだ。日本政府として土砂搬入をやめるよう米軍に伝えよと強く求めました。

「議事録」

<第198通常国会 2018年04月17日 内閣委員会 13号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

きょう、最初に、山本国家公安委員長にお尋ねいたします。

以前の当委員会、三月八日に、警察官と出版社の癒着にかかわる問題について質問いたしました。警察庁と十七都道府県の警察官が、昇任試験の対策問題集を出版する民間企業の依頼を受けて、問題や解答を執筆して現金を受け取っていた問題を取り上げ、真相究明を求めました。

その際に山本国家公安委員長は、現在事実を確認中、早期に確認した上で適切な対処がされるよう警察を指導していきたいとお答えになりましたが、その後はどうなりましたでしょうか。

○山本国務大臣 お答えをいたします。

お尋ねの件につきましては、今ほどのお話のとおり、三月八日の日にお尋ねいただいたところでございますけれども、現在におきましても、引き続き、関係警察において事実関係の確認を行っているものと承知をいたしております。

公務員が、出版社から依頼を受けて、執務時間外に原稿の執筆を行い、その原稿料を受領することは、これは間々あることでございます。ただし、必要な税務申告が行われているとともに公務員関係法令に抵触するものでない限りにおいては、特段の問題は生じないというふうに認識をしているところでもございます。

事実確認につきましては、いまだ全体としては継続中ではございますけれども、取材や報道のあった者、約四百六十名でありますけれども、その四百六十余名のうち四百名を超えるかなりの部分につきましては、これまでの確認によると、何らの措置を要しないと認められるなど、問題のないケースであるというふうに承知をいたしております。

他方、少なくとも三十名程度の者につきましては、兼業に当たるか否かなどについて、なお事実確認が必要であり、引き続き、関係警察において事実関係の確認や関係機関との協議等を進めていくものというふうに認識をしているところでございます。

○塩川委員 そうしますと、必要な税務申告ですとか公務員法令に当たるかどうかといった点での確認をされておられるということで、大半の方は問題なしということだけれども、三十名程度については、兼業に当たるかどうかといったことを含めて、さきで指摘した点について事実関係の確認を進めているということであります。

これは、そうはいっても、警察庁及び十七の都道府県警、ここで、もうおおよそ結論が出ているところもある、県警ごとで見たら終わっているところもあるというのは前回も答弁がありましたけれども、そういうところから明らかにするとか、そういうのはできないんですか。

○山本国務大臣 全体像を我々把握する必要がございますし、それをベースにして処分等々のことも考えていかなければならないということでございますので、いま少し時間をいただいて、全体の状況がどうであるかということについての確認作業をしていきたいというふうに思っております。

○塩川委員 極めて重要な問題であります。しっかりと確認をしていただきたいと思いますけれども、同時に、やはり、明らかになってから、マスコミ報道からも三カ月以上もたちますので、これはしっかり明らかにするということは必要だと思っておりまして、いつまでに全体像を明らかにするお考えか、この点、お聞かせいただけませんか。

○山本国務大臣 先ほども申し上げたとおりでございますけれども、取材や報道のあった者、四百六十余名のうち四百名を超えるかなりの部分については、これまでの確認によると、何ら措置を要しないと認められるなど、問題がないものと承知をいたしております。

他方で、残りの者については、兼業等について事実確認が必要であり、さらに、関係事業者の協力も得なければならない点があるなど、現時点で関係警察における事実確認終了の確たる時期を申し上げる段階にはないものと認識いたしております。

いずれにしても、可能な限り早期に事実確認を行った上で、必要に応じて適切な対処がなされるように警察を指導してまいりたいと思っております。

○塩川委員 そういう点では、四百名以上の人は問題ないと言っているんですけれども、そうはいっても、明らかにしていただかないと我々としても判断のしようがありませんので、その点をしっかり明らかにした上で、しかるべく早期に明らかにしていただいて、警察への信頼が問われる問題だと考えています。

そういう重要な案件について、国家公安委員会でしっかり議論する必要があるんじゃないかと思うんですが、そういう議論の場というのはあるんでしょうか。

○山本国務大臣 国家公安委員会の各委員に対しましては、警察庁におきまして、個別に、当該報道があった旨と、それから、必要な事実確認を関係警察において行う旨の報告を行っているというふうに承知をいたしております。

現在、関係警察において事実確認中であり、確認の結果、問題があるものがあれば、国家公安委員会として、報告を受けた上で、必要に応じて議論がなされているものというふうに考えておりますが、現時点で予断を持ってお答えするということはできないところでございます。

○塩川委員 警察庁が調査しているから、それがまとまったところで議論するというのではなくて、そもそもこの国家公安委員会で警察のあり方についてきちっと議論する、やはり、委員からそれぞれ問題意識を聞いたり意見を聞いたり、そういうのを調査に反映することが必要なんじゃないですか。そういうことをぜひやってもらわなければならぬと思うんですが、いかがですか。

○山本国務大臣 国家公安委員会におきましては、確たる事実をベースにしての議論というものをしていく必要があろうかというふうに思っておりまして、今の委員のお話も参考にはしながらでございますけれども、あくまでも、問題があるということについての議論をしっかりさせていただきたいと思っておりますので、その議論の材料が出るまでは、我々としては、予断を持って対応するわけにはいかないというところでございます。

○塩川委員 納得のいくお答えではないんですが、問題があるという段階でやはり議論するということが重要なわけですから、まさに国家公安委員会の役割がそこにあるんだと思いますので、全部お膳立てが済んだからやりましょうという話ではないという点でも、国家公安委員会として本来求められる役割をどう果たすのかというのが問われているということは申し上げ、警察への信頼が問われている問題ですので、直ちに全面的に明らかにしていただいて、やはり国民の目線で、国民の立場でしっかりと検証していくということが求められていると思いますので、その点、重ねて要望しておくものであります。

続いて、前回議論したドローン飛行禁止法案の関係で、若干質疑をし足りないところがありましたので、お尋ねしたいと思います。

防衛省にお聞きしますが、ドローン飛行禁止法案にある、米軍に係る、日米地位協定第二条第一項の米軍の施設又は区域においては、陸域、水域とともに空域があるという説明がありました。その空域とはどういうものなのかについて、まず説明をいただけますか。

○原田副大臣 お答えをいたします。

我が国の領域内の訓練空域につきましては、日米地位協定、委員お示しのように、第二条第一項の規定によりまして米軍に提供している陸域ないし水域の上空を、合理的な範囲で地上ないし水面の施設・区域と一体のものとして米軍の使用が認められているものでございます。

これらの空域につきましては、地上ないし水面の施設・区域と一体のものとして、保安上、対象防衛関係施設に指定することは排除されませんが、個別具体的にどの在日米軍施設・区域を対象防衛関係施設に指定するかという点につきましては、米側と協議をしつつ、法案成立後に、これらの指定の必要性を精査して、真に必要な範囲を指定することになるものでございます。

○塩川委員 ドローン飛行禁止法案の話ではなくて、そもそも日米地位協定に基づく米軍の施設又は区域の話で、日米地位協定の二1(a)などで示している米軍の施設又は区域で、空域があると言ったものですから、その空域というのはどういうものですかと。例えば高さ、どういうものを明らかにしているのか、その点が聞きたいんです。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

ただいま副大臣の方から、地位協定第二条の1に基づきまして提供しているというお話はさせていただきました。

具体的に空域と申しますのは、例えば三沢対地訓練区域ですとか、あるいは沖縄であれば久米島射爆撃場ですとか、そういった、特に空軍関係の訓練を行う場所として空域が指定されているというところでございます。

○塩川委員 空軍関係というお話なんですが、例えば、でも、日米地位協定により米軍が使用している空域についてということで、沖縄では、例えばキャンプ・シュワブなんかもあるんですよね、空軍ではなくて海兵隊ですけれども。キャンプ・シュワブはあるけれども、海兵隊の航空基地たる普天間は入らない、あるいは空軍の嘉手納はこの空域というもののリストに出てこないんですけれども、空域を指定されているところと指定されていないところの違いは何なんですか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

ただいま委員御指摘の、例えば普天間ですとか嘉手納といったものは飛行場でございまして、まさに航空機のベースでございますし、そこから航空機が離発着するという場所でございます。

一方、空域に関して言えば、先ほど、済みません、代表例として空軍と申し上げましたが、もちろん海軍ですとか海兵隊、さらには陸軍の航空機も使用することは可能でございますが、いずれにせよ、主たる目的は訓練を行うという意味において空域が指定されているというところでございます。

○塩川委員 訓練を行うところと言うんですけれども、それは全部じゃないですよね。例えば、キャンプ・マクトリアスとかというのも空域指定しているんですけれども、ここは住宅地ですよね、学校とかスポーツ施設とか。それは、訓練をそこでするんですか。米軍の軍人軍属がいる、そういったところも訓練場所なんですか。

ちょっととめてもらえますか。

○牧原委員長 速記をとめてください。

〔速記中止〕

○牧原委員長 速記を起こしてください。

防衛省田中地方協力局次長。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

キャンプ・マクトリアス区域につきましては、有視界飛行による航空機の運用という使用目的がございます。

○塩川委員 だから、有視界飛行による航空機の運用ということであれば、ヘリですとかセスナですとか、基本は計器飛行でないものは全部入るわけですよね。だったら、ほかのところも同じじゃないですか。嘉手納だってそうでしょう。普天間だって同じなんですよ。訓練と言うから、普通に、米軍の住宅地の上が訓練場になっているのかという、その説明にはなっていないんですけれども。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

空域に関しては、訓練という目的がほぼメーンだというふうに考えておりますが、先ほども申し上げたような航空機の運用という言葉に示されるようなものというものも含まれるというふうに考えております。

○塩川委員 航空機の運用というのであれば、日本の航空法、米軍は適用除外ですけれども、尊重すると言っていますから、それを当てはめるのであれば、航空法でいえば、地上面の一番高い部分から百五十メートル以上飛びなさいと最低安全高度規定がある、人口稠密地域だったら三百メートル以上とありますよね。

この空域、地位協定に基づく空域は、高さはどこまでなんですか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

これは空域ごとによって高度についてはそれぞれ定められているところでございまして、一律に定められているものではございません。

○塩川委員 例えばキャンプ・マクトリアスという米軍の住宅地のところが、有視界飛行の航空機の運用という話をしましたけれども、それは基本三百メートル以上は、航空法に準じれば飛ばないわけですよ。この空域というのは三百メートルの更に上まで広がっているから指定しているということですか。

○田中政府参考人 委員、申しわけございません。御質問の趣旨は、三百メートル以上についても空域というふうになっているのかという……(塩川委員「いや、キャンプ・マクトリアスは高さはどこまでなんですか、三百メートル以上なんですかと聞いているんです」と呼ぶ)

キャンプ・マクトリアスに関しましては、上空二千フィートまでというふうになっております。(塩川委員「七百メートルぐらい」と呼ぶ)さようでございます。六百から七百メートルぐらいでございます。

○塩川委員 そうですか。これは初めて知りました。そういった格好で、一応上限設定がある。その理屈はもうちょっと確認しようと思うんですが。

そこで、ドローン飛行禁止法案について聞きたいんですけれども、ドローン飛行禁止法案の場合について、対象施設の上空は、ドローンの飛行は、規制について高さ制限というのはあるんですか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

これは、防衛関係施設に限らず、御指摘の法案の対象あるいは現行法の対象で上空の高さ制限といったものはございません。

○塩川委員 飛ぶかどうかは別にしろ、三千メートルとか四千メートルでもかかっているということですよね。だけれども、航空機の場合だったら、ドローンじゃないから飛べるわけですよね。ドローンはずっと上まで規制されるけれども、航空機は規制されないということになりますね。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

いわゆるドローン規制法のほかに、いわゆる航空法というのがございまして、こちらでは、ドローンにつきましては高度は原則五百メートル以下しか飛べないということになっております。

○塩川委員 いや、航空法で言う航空機、ドローンじゃなくて、の場合は、別に上の方は制限されないですよね。航空法のドローンじゃなくて、航空法の航空機。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

ちょっと防衛省の所管ではございませんけれども、航空法上の航空機の高度の規制というのはございません。

それから、済みません、もう一点。先ほど、私、答弁でドローンの航空法上の制限が五百メートルと申し上げましたが、百五十メートルの誤りでございます。

○塩川委員 要するに、ドローンの場合には上限規制がないんですよ。だから、そういう意味では、ドローンであればどこまでも規制の対象になっているというのが実態であります。

それで、広大な空域が米軍に既に提供されているわけですけれども、ドローン飛行禁止の対象エリアも大きく広がる懸念があるわけです。

防衛省に聞きますが、もともとこれは米軍の要請じゃないのかということなんですけれども、二〇一七年十一月十六日に小野寺防衛大臣とハリス米太平洋軍司令官が会談を行いました。その際にドローン飛行規制を要請したと報道されています。防衛省、日本政府は、米軍から直接ドローン飛行規制の要請を受けているのではありませんか。

○原田副大臣 お答え申し上げます。

日米間では平素より必要な意見交換等を行っております。これまで米側から、在日米軍施設・区域上空において小型無人機、いわゆるドローンの飛行が確認された事例について情報提供を受けてきたところでございますけれども、御指摘のハリス司令官の件も含め、具体的なやりとりの内容につきましては、相手国との関係もありますことから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○塩川委員 納得のいく答えではありません。否定しなかったということでもありますので、米側が名護市辺野古のキャンプ・シュワブを飛ぶドローンの規制を要請してきた、その経緯は明らかであります。

山本大臣にお尋ねします。

やはり、このドローン飛行禁止法案について、日本新聞協会や民放連からも反対の意見表明がなされてきたところです。米軍基地が集中をする沖縄のメディアからも、厳しい声、懸念の声が上がっております。

琉球新報は、社説で、

名護市の辺野古新基地建設現場は米軍キャンプ・シュワブと周辺の提供水域に囲まれ、報道機関のドローンは近寄れなくなる。建設現場では県条例に反して赤土が流出している疑いがある。「K4」護岸付近から汚水が漏れ出している様子を市民団体がドローン撮影で確認している。

東村高江での米軍ヘリ炎上事故ではドローン撮影によって事故直後の状況が明らかになった。ドローン撮影を封じれば工事の進捗や基地建設による環境破壊などの実態を隠すことになる。

と厳しい指摘があり、また、沖縄タイムスも、

土砂投入が進む辺野古新基地のドローン撮影ができなくなれば、埋め立て承認時の留意事項が守られているかなどの監視は難しくなる。米軍機の事故現場では、取材活動が不当に制限されることになりかねない。基地からの油漏れなど、ただでさえ困難な米軍への取材はますます制約を受けることになる。

大臣、米軍基地が集中する沖縄では、取材の自由が大幅に制限をされ、国民の知る権利が一層侵害されることになるんじゃありませんか。

○山本国務大臣 今回の法改正では、近年におけるドローンの脅威の高まりを受けて、我が国を防衛するための基盤である防衛関係施設に対する危険を未然に防止すること、また、ラグビーワールドカップ及びオリパラ競技大会の安全な、かつ円滑な実施を確保するためのものであって、私も再三申し上げてまいりましたけれども、報道機関の取材活動を制限する意図はございません。

その上で、報道機関による取材目的の飛行など正当な理由のあるドローンの飛行については、施設管理者の同意等の手続を通じて飛行を認めることにより、法の規制目的と国民の権利との調和を図ることとしているところでございます。

防衛省におきましても、報道の自由の重要性を十分認識した上で、対象防衛関係施設に関する法の運用について各種検討を行っているというふうに報告を受けておりまして、取材活動やあるいは国民の知る権利に配慮した適切な運用が確保されるものというふうに認識をいたしております。

○塩川委員 米軍はやめてくれと言っているんですから、そこでどうして同意が得られるのかということになるわけです。

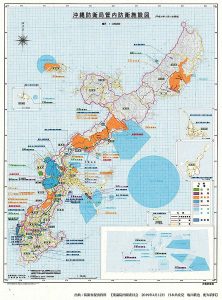

沖縄には米軍基地が集中をしております。沖縄の本島においても面積の一四・七%を米軍専用施設が占めるということで、この米軍の要請によるドローン飛行禁止措置では米軍の配慮があるはずもない、ドローン飛行禁止法案はやはり撤回をすべきだということを申し上げておくものであります。

それでは、山本大臣、御退席いただいて結構です。

○牧原委員長 山本大臣は御退室ください。

○塩川委員 次に、防衛省に、米軍所沢通信基地への横田基地残土搬入問題についてお尋ねします。

所沢市議会は、残土搬入反対の意見書を全会一致で採択をしました。所沢市基地対策協議会も、二度にわたって反対を意見表明しています。所沢市民の反対の立場は明確であります。

防衛省にお尋ねしますが、横田基地の土砂堆積場所について、その土地の取得の経緯、その後、米側に提供した経緯、これらについて説明をいただきたい。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

お尋ねの横田飛行場滑走路北側の土地につきましては、昭和四十年ごろから当時の防衛施設庁が順次取得をいたし、昭和四十七年から航空機の離着陸安全確保のための区域として米軍が使用してきております。

その後、当該土地は、平成二十八年十二月の日米合同委員会におきまして、外周道路の切りかえ工事を行うために米軍に提供することが合意され、平成二十九年三月に提供されているという状況でございます。

○塩川委員 昭和四十年ごろに農地だった土地を取得を開始し、四十七年、一九七二年に離着陸の安全確保のためということで使用するということで行った。外周道路の建設ということで米側に土地を提供したということですが、これはもともと、一九五〇年代に滑走路の延長を行った、それに対応して取得された土地とかかわる部分ということでいいですか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

滑走路の北側の端にかかる部分でございます。その部分につきましては、もともとは農地でございました。ただ、滑走路のまさに北端の部分の周辺に当たるものですから、やはり航空機の運用上、そこに例えば障害物などが設置されると航空機の運用に支障があるものですから、その意味において、昭和四十年ごろから、順次、防衛施設庁が取得し、先ほど申し上げたような経緯に至っているというところでございます。

○塩川委員 その辺の経緯をもう少しきちっとたどっていただきたいんですけれども、そもそもは農地だったところで、航空機の離着陸の障害とならないように、無障害地帯としてその農地部分を買収した、取得をしたということで、要するに建造物が建たないスペースにしようということなんです。

そうしますと、もともと農地だったところに、盛土になっているんですよ。だから、それが不思議でならないんですけれども、何でそんな盛土になっているんですか。

○田中政府参考人 お答えいたします。

当省といたしまして、盛土の由来が確認できる資料というのを可能な限りさかのぼって今調査しているところでございますけれども、現時点においては見つかっておりません。

用地取得から既に五十年以上が経過しているということもございまして、盛土の由来を確認することが非常に困難であるという可能性はあるものの、引き続き調査を行ってまいりたいというふうに考えております。

○塩川委員 ですから、もともと農地だったところだから別に高いところでもないのを、わざわざ盛土するような状況になっているわけですよね。それをどこかから持ってきたという話になって、ですから、所沢市あるいは所沢市民が懸念をするのが、それが汚染されている土壌ではないのかという話なんです。

前も聞きましたけれども、米軍としては調べているというんだけれども、所沢市も、過去、所沢通信基地の汚染の問題もあって、やはり国として独自で調査してくれとずっと要求しているんですよ。それはやはり汚染土壌への懸念があるからで、基地内からもし持ってくるとしたら、過去、いろいろな、重金属ですとか油類で汚染をされている、そういった土砂が積み上げられている場所じゃないのかといった懸念が当然出てくるわけで、その由来を明らかにするというのはぜひしっかり調べていただきたいということと、こういう所沢市から求められている、国として汚染土壌の調査をやれといったことについて、やはりきっちり少なくとも応えるというのが国の責任じゃないですか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

米軍からは、当該土砂につきまして、土壌汚染調査の結果、汚染されていないことが確認できたこと、あるいは、これまで汚染を引き起こす可能性のある産業用の施設として利用したことがないことから、使用形態等を踏まえて、汚染があるとは考えられない旨の説明がございました。

防衛省におきましても、米軍の行った土壌汚染調査は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関において実施されたものということ、また、その結果についても、土壌汚染対策法の特定有害物質が全てにおいて基準値内であることを確認いたしております。

いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、必要に応じまして、関係自治体に対し更に情報提供を行ってまいりたいと思います。

○塩川委員 全ての土壌を調べているわけではない、サンプリングですから。つまり、由来がわからないんですよ。由来がわからないんだから、どんな汚染がされているかもわからないんですよ。そういうときに、幾つかのサンプリングで、ありませんでしたという話にならないわけで、その由来をはっきりさせることも踏まえて、しっかりとした調査を国として行ってほしいという所沢市の要望というのは、これは最低限の要望だろうということを申し上げておきたい。

そもそも、こういった土地、外周道路をつくるために、二1(a)で米側に日本政府が土地を提供したわけです。その時点で、残土が出ることはわかっていたわけですよ。国は残土が出ることがわかっていた。そういうときに、何でわざわざ、住宅団地があり、学校があり、病院があるという所沢通信基地、目の前を残土置場にする、こういうことを容認するようなことをやったんですか。それ自身、国が容認したということになるんですけれども、それはおかしいんじゃないですか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

米軍からは、横田飛行場における外周道路の切りかえ工事により発生する土砂につきまして、横田飛行場の滑走路周辺の盛土の部分は運用上の理由から土砂を積み上げることができないというふうに説明を受けております。また、住宅地区も含め、その他の地域においても、既存建物などが過密であること等から土砂を堆積する場所が確保できないことから、施設の運用上問題のない所沢通信施設へ搬入する計画にしたという説明を受けております。

防衛省といたしましては、土砂搬入に伴いまして、周辺の環境への影響や、あるいは安全等にも十分配慮がなされるよう米軍に要請を行うとともに、関係自治体に対しましては適切に情報提供を行ってまいる所存でございます。

○塩川委員 それも納得できる話ではないわけです、既に盛土になっているところなんですから。そういったところについての今の説明では納得しがたい。

あわせて、少なくとも、民間業者に引き取らせるという話はあるわけですよ。そういう選択肢をそもそも考えるように米側に言わなかったんですか。何で住宅団地の目の前を残土置場にするんだ、どう考えてもおかしいじゃないかと、そういったことはきちっと言わなかったんですか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

繰り返しになりますけれども、米軍からは、横田飛行場内では工事に伴い発生した土砂を堆積する場所が確保できないことから、施設の運用上問題のない所沢通信施設へ搬入する計画にしたという説明を受けております。

一方、米軍は、地位協定第三条に基づきまして、施設及び区域の管理のために必要な全ての措置をとる権利が認められており、その範囲内において所沢通信施設へ搬入する計画にしたというふうに承知しております。

○塩川委員 日米地位協定が米軍の特権を認めているという大もとの問題になるわけで、これは、全国知事会が去年七月に国に意見を出した、その中にも、日米地位協定の抜本改定と要求しているんですよ。日本の国内法令を米軍も守ってほしいと。これこそ、やはり国民の声であり、住民の声だ。

そういう点でも、改めて日米地位協定の抜本改定を強く求めると同時に、土砂搬入も直ちにやめろということをしっかりと政府がアメリカ側に言うべきだということを申し上げておきます。

今、一日百二十台のダンプカーが往復する計画になって、沿線の道路環境の悪化も懸念され、生活環境の悪化を招く、こういった横田基地工事における残土の搬出、搬入はやめよということを申し上げておきます。

ここでドローン関係と防衛省の方は結構ですので。

○牧原委員長 原田副大臣は御退室ください。

○塩川委員 残りの時間で平井大臣にお尋ねいたします。

健康・医療戦略やIT総合戦略を担当しておられます。これまで当委員会でも健康・医療戦略について質問してきたところですけれども、きょうは関連して、IT総合戦略本部、IT総合戦略室の体制問題について、まずお尋ねをしたいと思います。

IT総合戦略、法案も出るものですから勉強しようと思ってIT総合戦略本部からサイトに入ったんですけれども、IT総合戦略室の詳しい説明が出てこなかったんですよ。IT総合戦略室で検索すると、政府CIOポータルが出てきたものですから、そこでIT総合戦略室のところに行ったわけなんです。

ただ、この政府CIOポータルは、政策のページを見ると、政策分野の記載の多くというのが二〇一五年三月で更新がとまっているんですよね。そういうのは大臣は御存じでしょうか。何でこんなことになっているんでしょうか。

○平井国務大臣 御指摘があるまで私も知りませんで、ありがとうございます。至急修正をせよということで、指示を出させていただきました。

○塩川委員 IT総合戦略室ですから、それが四年前のままで置きっ放しというのは、本当に大丈夫なのかと思うんですが、大臣として感想はどうですか。

○平井国務大臣 これは、政府CIOポータルの、最近やった新しい仕事については全部更新しているんですよ。大もとのところを更新し忘れたと私は見ました。

ですから、すぐにそこは修正して、それと、やはりわかりやすくすべきだろうというふうに思っていて、例えば、官邸が運営するIT総合戦略本部のウエブサイトとIT総合戦略室が運営する政府CIOポータル、それぞれの関連情報が掲載されているんですが、相互リンクがなかったりするんですね。だから、そういうことも至急改善させていただきたいと思います。

○塩川委員 ですから、IT総合戦略本部をあけて、それの記載の責任はIT総合戦略室になっているんです。そこをクリックできるようになるんだけれども、五行ぐらいの説明で終わっちゃっていて、そこから政府CIOポータルとかに飛べばいいわけで、それは最低限の話だと思うんです。

その上で、政府CIOポータルについても、今言ったような政策のページが古いということですとか、あるいはIT総合戦略室の各部署の業務も、やはり四年前でとまっているのも多いんですよね。

例えばということで紹介したのは、配付資料にある、これは配付資料一という方ですけれども、左上に「政府CIOポータル サイトより」と書いているものですが、そもそも、政府のIT総合戦略本部が、全体、どういう機構になっているのか、どういう構成になっているのかを確認しようと思ってあけたんですけれども、この上段の方、「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)」というのがあって、組織図が出てくるんですけれども、例えば、一番下、水色で、パーソナルデータに関する検討会とあるじゃないですか。これは今でもあるんですか。

○平井国務大臣 これを見ますと、例えばこの「eガバメント」といったものが「デジタル・ガバメント」というふうに変わったり、言葉を置きかえなきゃいけないところを置きかえていないというものを今チェックしているところでございまして、最新のものは、最新の状況はちゃんと書いているんだけれども、やはり、過去にさかのぼって、いろいろな説明しているものを全部そのように直していないというところがあるのかもわかりません。

○塩川委員 ですから、新しいのを順次更新しているのは確かなんですけれども、古いものが新しいものに置きかわったときに、古いまま残っているという状況なんですよ。

ですから、この組織図もその一つで、この前、説明を聞こうと思ってIT総合戦略室の方にお話を聞いたときに、この下段の方の「IT総合戦略本部等の構成」というのが、この右上にあるように、去年の十一月の二日現在というので、直近のものなんですよね。これは非常に、ある意味、現段階という点ではわかりやすい図だろうなと思っている。でも、これは、ウエブサイト上、ポータルにはどこにも出てこないんですよ。それも困るんですけれども、その辺は、ぜひ、すぐ改善していただけますでしょうか。

○平井国務大臣 大変重要な御指摘をいただきましたので、すぐに修正をさせていただきたいと思います。

○塩川委員 それで、IT戦略、これも名称が長い、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画、いわゆるIT戦略と言っているものについてお尋ねをいたします。

今、この組織図にもあるように、IT総合戦略本部と官民データ活用推進戦略会議は一体で運用されて、そのもとにいろいろな専門部会などが置かれて、有識者の意見も聞くということになっているわけですけれども、このIT戦略の文章で、「抜本改革推進のための体制拡充と機能強化」の項目というのがあります。

ここでは、IT総合戦略本部を支える事務局であるIT総合戦略室の規模が不十分であり、外部人材登用に当たっての処遇にも課題があるとの指摘がされており、IT総合戦略室の機能と体制の強化に向け、平成三十年度から順次、関係省庁からの人的資源の貢献などの一層の協力を得るとともに、外部のすぐれた人材の活用のための所要の処遇改善などの環境整備について検討を行うとあります。

このIT戦略で言うところのIT総合戦略室の規模が不十分というのは、どういう現状であって、それに対してのどういう認識から出ているものなんでしょうか。

○平井国務大臣 IT総合戦略室の仕事の、まず内容が大きく変わってきたというのがあります。過去のITの技術の延長線上に今取り組まなきゃいけないものがなくて、要するに、デジタルトランスフォーメーションの中で、技術者とかそういうものの知見も相当最先端のものが必要になるというのは間違いありません。

一方で、官民データ活用推進基本法によって、データをこれから扱っていくという意味での専門家もこれから必要になってきますし、また同時に、その中でもやはりセキュリティーの問題がわかっている人たちがいなかったら困るとか、そういう意味で、要するに、ここまで、IT総合戦略室というのは、つまり、社会のデジタル化に対応するありとあらゆる知見が必要になってきたがために、人が足りないということであります。

そういう状況ですので、ここで外部人材の登用というのは、はっきり言って、政府内といいますか役所側にそういう知見を持っていないというのが正直なところなんです。ですから、最先端の知見に関しては外部の方々に来ていただかなきゃいけないんですが、そのあたりの人材は引く手あまたで、なかなか政府に協力をしていただけるような状況にはならない。それも困るわけですね。そこで、はっきり言って給料が安いので、そこを何とかせよというような御指示をいただいたというふうに聞いています。

ですから、政府、関係府省から人的資源の貢献など一層の協力がまず必要であるということと、民間からの専門人材の活用に向けた環境整備、ここをこれから関係機関と連携してどのように進めていくかということだと思います。

今度御審議していただく法案の中に、さらに、要するに、予算調達の一元的な検討というものを内閣官房IT室でやれというふうになっておりますので、そうなりますと、ますます人が要るなというふうに思います。

○塩川委員 専門的な知見、役所内には知見がない、そういった人材を外に求める場合には引く手あまたということで、確保しようと思っても給料が安い、何とかせよというのがこの文書に出ているということで、資料の裏側の方に、総合戦略室の概要、下に、室員構成ということで、ここの「室員」とあるように、下から二つ目に、民間企業からの出向者、一番下に、高度IT専門家の政府CIO補佐官とか、そういう外部の人材の方がいらっしゃいます。

その辺の給与の実態とかはまた次回ということで、時間が参りましたので終わります。

ありがとうございました。