厚生労働省の毎月勤労統計調査の不正についてただしました。「キーパーソン」である同省の特別監察委員会の樋口美雄委員長、政策統括官だった大西康之氏の参考人出席を拒む与党の主張が崩れるものとなりました。

厚生労働省の毎月勤労統計調査の不正についてただしました。「キーパーソン」である同省の特別監察委員会の樋口美雄委員長、政策統括官だった大西康之氏の参考人出席を拒む与党の主張が崩れるものとなりました。

監察委が「第三者委員会」と言えるのかと追及。4日の同予算委で「第三者性を強調しすぎたのではないかと反省している」と述べた根本匠厚労相は、「中立性、客観性を高めるため有識者だけで判断・検証してもらう。第三者的な委員会だ」と答弁。

私は、『有識者だけで判断・検証する』なら、特別監察委員会がまとめた報告書について、説明は厚労省でなく樋口委員長に答えてもらうしかない、と強調。

報告書では、当時の大西政策統括官が2018年12月13日に初めて部下から不正について報告されたと記述。厚労相が報告を受けたのは同月20日。

大西氏はこのとき統計法違反という認識があったなら、なぜ大臣に報告しなかったのか、とただすと、根本氏は報告書を読むだけで答えられませんでした。

「組織的隠ぺいはなかった」と結論づけた報告書だけでは真相究明ができない。“お手盛り”の内部調査に任せておくことはできず、国会での徹底解明が必要で、樋口、大西両氏の参考人招致は不可欠だ。それを拒む与党側を強く批判しました。

論戦ハイライト/統計不正/背景に職員減/塩川氏の質問

「しんぶん赤旗」2月6日付・2面より

5日の衆院予算委員会で厚生労働省の毎月勤労統計不正について追及した日本共産党の塩川鉄也議員。徹底的な真相解明のために、与党側が拒否している関係者の参考人招致を重ねて要求しました。

5日の衆院予算委員会で厚生労働省の毎月勤労統計不正について追及した日本共産党の塩川鉄也議員。徹底的な真相解明のために、与党側が拒否している関係者の参考人招致を重ねて要求しました。

特別監察委員会は報告書に「第三者委員会として設置された」とあります。一方で根本匠厚労相は、前日の予算委員会で「第三者性を強調しすぎた」と答弁しています。

塩川氏が「第三者委員会なのか」とただすと、根本厚労相は、監察委を「中立性、客観性を高めるために有識者だけで判断・検証してもらう第三者的委員会だ」と説明。塩川氏は「有識者で判断、検証したのなら報告書の内容を答弁するのは樋口美雄監察委員長が答えるのが筋だと、今の答弁で大臣が認めたということだ」と強調しました。

監察委は報告書の追加調査を行っています。塩川氏は「組織的な隠ぺいはない」とした報告書の結論が変わりうるのかと追及。根本厚労相は「今あらためて調査しているので、結論を申し上げるのは控える」と答えませんでした。塩川氏は「大臣は会見でさらなる補強を行うと述べた。結論は同じで若干ヒアリングをしようというのが追加調査の実態ではないか」と批判しました。

報告書によると大西康之政策統括官(当時)は、18年12月13日に、初めて不正の報告を受けたといいます。塩川氏は「このとき、(大西)前政策統括官に統計法違反の認識はあったのか」と迫りました。根本厚労相は報告書を読むだけで質問に答えませんでした。

塩川氏は「統計担当の政策統括官が、統計法違反という重大問題をなぜ大臣に報告しないのか。全く説明になっていない」と批判。

塩川氏は、野党側が要求している参考人招致が理事会で拒否されている問題を指摘。与野党は国対委員長会談で、勤労統計不正の真相究明に取り組むことを確認しています。

塩川 理事会で誰が反対しているのか。

野田聖子予算委員長 理事会で熱心に協議している。今後も後刻、協議する。

塩川 野党は一致して要求している。拒んでいるのは与党だ。その姿勢が問われている。

塩川氏は「関係者に国会に出てきてもらって議論する必要がある」と強調し、樋口監察委員長や大西前政策統括官らの参考人招致をあらためて要求しました。

さらに塩川氏は、相次ぐ統計不正の背景に統計職員のリストラがあると告発しました。

さらに塩川氏は、相次ぐ統計不正の背景に統計職員のリストラがあると告発しました。

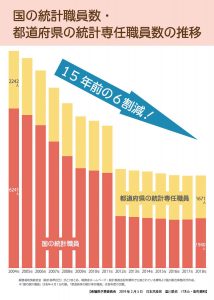

04~18年に、国の統計職員は6241人から1940人へと3分の1に激減。人件費が国庫負担の都道府県の統計専任職員定数は2242人から1671人へと4分の3に減少しています。合わせて6割の減少です。

塩川 統計職員の削減が不正の背景にあるのではないか。

安倍晋三首相 業務のICT化や外部委託、出先機関の組織再編に伴うものだ。今後も統計改革をすすめていく。

塩川 背景に統計職員の削減があるという認識が欠けていることは重大だ。

「昨年度以降は増員している」とする安倍首相に塩川氏は、「骨太方針2017」が「統計改革の推進」として「官民の統計コストを3年間で2割削減する」と述べていると指摘。「さらなる人員削減を行おうとしているのではないか」と糾弾し、統計コスト削減方針の撤回と、統計職員の増員を求めました。

“塩川質問で政府の言い分崩壊”/衆院本会議で社保・井出議員

「しんぶん赤旗」2月7日付・2面より

衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」の井出庸生議員は5日の衆院本会議の討論で、日本共産党の塩川鉄也衆院議員の質問によって、特別監察委員会が第三者委員会であるという政府の言い分が「崩壊しつつある」と主張し、議場からは「えー」という驚きの声が上がりました。

井出氏は「(特別監察委員会が)第三者委員会なのかそうでないのかという(塩川議員の)問いに対して、とうとう、(根本厚労相は)『第三者的な委員会だけれども』と言ってしまいました」と述べ、塩川議員の質問を紹介しています。

塩川氏の質問は、根本厚労相に毎月勤労統計不正問題に関する特別監察委員会の報告書についての認識を聞いたものでした。

「議事録」

<第198通常国会 2018年02月05日 予算委員会 3号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

今、大問題となっております毎月勤労統計の不正問題について質問をいたします。

非常に大きな問題、学術研究団体からも危惧の声が上がっております。

日本経済学会は、理事会声明で、毎月勤労統計は、「毎月の経済指標の一つとして、景気判断や国及び地方の各種政策決定に際しての指針となっています。また雇用保険や労災保険の給付額を改訂する際の資料としてだけでなく、民間企業等における給与改正や、人事院勧告の資料にも用いられるなど国民生活にも深く関わる統計です。こうした経済判断だけでなく国民生活にも影響を及ぼす政府統計に関する不適切な調査・作成は言語道断です。」と述べております。

毎月勤労統計とは、景気判断や経済政策判断の指針であり、国民生活にも影響を及ぼす重要な統計であります。この統計不正問題について、徹底解明が必要であります。

そのために、私、当委員会に大西前政策統括官、樋口特別監察委員会の委員長の参考人要求を出しましたけれども、理事会で拒否をされました。これでどうして真相解明ができるんでしょうか。まともに答弁できるのかどうかが問われている、厚労省の対応をいっても、この参考人招致の要求はしっかりと応えてもらわなければいけない。

出てこないのですから、それを前提に質問せざるを得ませんが、まず最初にお尋ねしたいのが、きょうの委員会の冒頭、西村委員も質問をされました、大臣の毎月勤労統計不正問題に関する特別監察委員会の報告書についての認識の問題ですけれども、昨日の予算委員会で根本大臣は、現在の特別監察委員会は、より中立性、客観性を高めるために、有識者でやってもらおうという思いでつくったが、第三者性を強調し過ぎたのではないかということは反省していると述べました。

特別監察委員会は第三者委員会じゃないんでしょうか。第三者委員会なのかそうでないのか、お答えいただけますか。

○根本国務大臣 第三者とは何か。特別監察委員会は、それまで厚労省と、それから有識者は既に五人いました、そこの監察チームでこういう問題があったときは特別監察をする、そういうことでやってきましたが、やはりこれはより客観性、中立性を高める必要がある、そういう判断で、有識者だけで、しかも、樋口先生、大変有能な、高名な統計学者で、統計の専門家ですから、これはやはり、統計の専門家も入れて有識者を構成して、そして有識者だけで判断して、検証してもらう。要は、より中立的、客観的、より中立性、客観性を高めるために、まさしく、厚労省の人間ではない、有識者で構成する特別監察委員会、こういうものをつくりました。

その意味では第三者的な委員会だけれども、でも、第三者、第三者ということを強調し過ぎたのではないかというきのうの小泉進次郎議員の話があって、私は、思いは中立性、客観性をより高めるということで、有識者だけで構成する特別監察委員会にいたしましたが、強調し過ぎたのではないかというお話があったものだから、強調し過ぎたということであれば、そしてしかも、この私の思いが事務方に徹底されなかったということを含めて私は反省をしている、こういうことであります。

○塩川委員 大臣が、客観性、中立性を高めるということで有識者だけで判断、検証するんだというのであれば、これは何で厚労省が答弁に立つんですか。調査報告書の中身を有識者だけで判断、検証するということであれば、答えてもらうのは特別監察委員会の皆さんじゃないでしょうか。樋口さんに答えてもらうのが一番筋が通っているということを今大臣がお答えになったということじゃありませんか。

○根本国務大臣 私は、特別監察委員で原因や事実関係あるいはその責任、そういうことも含めて御報告をいただきました。そして今、経緯でいえば、更に特別監察委員会で、例えば厚労省の官房長が立ち会っていたということもあったものですから、疑念を持たれることがないように、特別監察委員会で委員の皆様から直接聞き取りをしていただいて、さらなる調査をしていただいているという、今その段階にあります。

○塩川委員 いや、答えていないんですよ。大臣自身が、客観性、中立性を高めるために有識者だけで判断してもらう、検証すると言っているんですから、答えてもらうのは、この有識者の会議、第三者委員会の委員長ということになるのははっきりしているんじゃないですか。

更に追加調査という話で、疑念を持たれないように、持たれることのないようにということでの話が出ましたけれども、大臣にお聞きしますが、特別監察委員会の委員によるヒアリングなどの追加調査を行うということですけれども、そもそも、このもとの報告書、組織的な隠蔽ではない、この報告書の結論というのは変わる場合もあるんでしょうか。

○根本国務大臣 特別監察委員会の報告書においては、現在のですよ、組織的隠蔽があったのではないかと指摘されている個別の事例があることは承知しているが、個々の事案について隠蔽しようとするまでの意図は認められなかったとされています。そして今、特別監察委員会で改めてさらなる調査をしております。

その意味で、これから、今、さらなる調査をしているところですから、要は、私から結論を申し上げるということは、私は控えたいと思います。今調査中ですから。

○塩川委員 そもそも、追加調査をやるときの記者会見で大臣は何と言ったかというと、国会等で第三者性についての懸念を示されたので、いささかも疑念が生じることのないようにするために、ヒアリングの調査等を更に行う、さらなる補強をすると言っているんですよ。これは、つまり結論は同じで、若干ヒアリングを有識者でやりましょう、これが追加調査の実態じゃないですか。結論が変わらないことを前提の追加調査というのが、大臣が指示したという中身じゃないですか。違いますか。

○根本国務大臣 大臣が指示したのかというお話でありますが、私は指示はしておりません。

特別監察委員会で、やはりそういう、いささかも疑念が生じることのないように、委員会の委員が直接ヒアリングをするということで、今、さらなる調査をしているということであります。

○塩川委員 いや、第三者委員会でないという疑念が生じたからの追加調査なんでしょう。そこのところについて曖昧なままで、何だか違う結論が出るような話であるかのようにごまかすというのは筋が通らないと言わざるを得ません。

そもそも、この樋口委員長のもとで有識者会議をやっているんだから、第三者委員会をやっているんだから、この経過について、あるいはさらなる結論が出るのかもしれないけれども、これはしっかりと樋口委員長にお答えいただきたい。何で出てこれないのかが全く理解ができないんです。

与野党の国対委員長会談で、この不正問題について真相究明をやるというのは確認している話なんですよ。誰が反対しているんだ。

委員長、誰が反対しているんですか。

○野田委員長 参考人招致につきましては、理事会で、与野党、協議を熱心にしていただいております。

この件につきましては、後刻、理事会にて協議をいたします。

○塩川委員 野党は一致して要求しているんです。四野党は一致して要求しているんですよ。こういった問題について、与党の方からこれを拒むような話になっているわけで、こういう真相究明、これにさお差しているのが与党ということじゃないですか。この姿勢こそ問われているわけです。

更に聞きますけれども、報告書では、二〇一八年十二月の十三日、統計委員長に説明する機会に、政策統括官のJ、これは、ですから大西さん、東京都の規模五百人以上の事業所は抽出調査であり、二〇一七年以前の調査については復元処理をしていないこと及び抽出調査の対象府県を拡大する予定であることを初めて知ったといいます。

この政策統括官のJは、このような、復元処理していないこと、抽出調査の対象を神奈川や愛知や大阪に広げる、こういう予定であることを知ったというんですが、このとき、こういう行為が統計法違反という認識はあったのか、なかったのか。

○根本国務大臣 統計法違反とは何か。統計法違反というのは、総務省に、つまり、計画を出すわけですよ、こういう形で調査をしますと。そして、そこに全数調査と書いてあって、それが三分の一でやられたということであれば、そこは、その判明した段階で、それは少なくとも総務省に出している計画と実際やっていることがそごがある、それは統計法九条、十一条の違反になります。

○塩川委員 だから、統計法の九条、十一条に違反をするということがわかっていたんですよ。統計担当の政策統括官が統計法違反の事実を知ったのに、何で直後に、こんな大事な、重大な法令違反を大臣に報告しないんですか。

法令違反、はっきりしているのに、こういう重大な事案について、何で大臣に報告しなかったんですか。そのことは何を報告書で解明しているんですか。

○根本国務大臣 この件については、十二月十三日に統計委員会に説明したときに、そこが明らかになった。そして、そこを説明して、委員長が、いや、それはおかしいと言って、ここが、十二月十三日が発端です。そして、私には十二月二十日に、五百人以上の事業所について全数調査をしていない、しかも三分の一しかしていない、しかもそれを復元していなかったという報告を受けました。

○塩川委員 だから、統計担当の政策統括官が統計法違反を認識したはずでしょう。もっと前に知っていたのかもしれないけれども、少なくとも、十二月十三日の時点で知ったと報告書にあるんですから。

担当の政策統括官が統計法違反だとわかったのに、何でこんな重大な問題を大臣に報告しなかったのか、こういう経緯について全くこの報告書は説明をしていないんです。こういう問題について、関係者にしっかり国会にも出てきてもらって議論をする必要があるんじゃないですか。

大体、報告書そのものが、結局はお手盛りの報告書の内部調査になっている、こういう批判が出てくるわけですし、第三者委員会の特別監察委員会が結局は見かけだけのお飾りなのか、こういうことが問われるときですから、だとしたら、国会でしっかりと議論をしてもらう、大西さんや樋口さんにしっかりと参考人として国会においでいただきたい。改めて求めます。

○野田委員長 参考人の件につきましては、後刻、理事会にて協議をいたします。

○塩川委員 この統計法違反の問題というのが大きな信頼を損なっているということについて、次にお伺いします。

公的統計というのは、国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であります。その統計が損なわれることは、国民にとって政府の施策を判断する材料が損なわれることであり、国の進路を危うくするものです。徹底的に究明することが必要です。

その際に検証が求められることの一つが、統計業務に従事する職員のリストラの問題であります。

職員が不正を行うことは許されないのは当然のことです。同時に、不正を生じさせない環境整備が必要です。このような統計業務を担う国と地方の職員数はどうなっているか。パネルをごらんいただきたい。

二〇〇四年と二〇一八年の国の統計職員数を見ると、六千二百四十一人から千九百四十人へと三分の一に減少。そのうち厚労省の統計職員は、三百五十一人から二百三十三人へと三分の二に減っています。国庫負担で人件費を出している都道府県の統計専任職員定数は、二千二百四十二人から千六百七十一人へと四分の三に減少。合わせて六割減であります。

このような統計職員の削減が統計業務にしわ寄せされ、結果として不正を生じさせたのではないのか、まさに、この問題というのが大きな統計不正の背景にあるんじゃないのか、このことが問われていることについて、総理、しっかりとお答えください。総理、総理。

○野田委員長 まず総務大臣に。(塩川委員「いやいや、時間がないんだから、総理」と呼ぶ)統計のことですから、まず総務大臣に事実確認。

総務大臣石田真敏さん。

○石田国務大臣 塩川委員にお答えをさせていただきます。

国の統計職員につきましては、この十年程度で見ると減少傾向にございますが、これは業務のICT化や外部委託、出先機関の組織再編などに伴うものと承知をいたしておりまして、昨年度以降は、統計改革を推進するため、増員しているところであります。

また、統計事業予算につきましては、この十年程度で見ると、大規模周期調査の有無による増減はあるものの、全体として横ばいであり、必要な予算を確保はされていると考えております。

このように、人員予算の確保に努めてきたところでございますけれども、今回の問題を受けまして、統計委員会の点検検証部会で各省の統計調査について検証を行うことといたしておりまして、その検証結果を踏まえ、総合的な対策を講じてまいる所存でございます。

○塩川委員 総理の認識を伺います。

○安倍内閣総理大臣 ただいま総務大臣から答弁をさせていただいたとおりでございますが、業務のICT化や外部委託、あるいは出先機関の組織再編などに伴うものであった、今までの減少は。しかし、昨年度以降は統計改革を推進するため増員をしているということでございまして、統計職員についても適切な配置を進めてきたところでございますが、今回のこの問題を受けまして、統計委員会に設置した点検検証部会で、これら不適切な処置にどのような背景があったかについて、職員の業務の実態、予算、人員等のリソースの配分の状況等、また調査対象、調査方法等の統計業務のあり方を含めて検証を行い、そうした結果も踏まえて総合的な対策を講じていく考えでございます。

○塩川委員 今回のいろいろな統計の不正の問題、基幹統計でも二十四のところで重大な不正や不適切な行為があった。そういう背景のところに統計職員が大幅に削られているという問題がある、そういう認識に欠けている点が重大だと言わざるを得ません。

賃金構造基本統計でも、調査員による調査が必要なのに、実際には配付、回収とも、ほぼ全ての事業所について郵送調査が行われていた。もうずっとさかのぼるような話でありますけれども、それ自身がけしからぬ話でありますが、やはり背景にこういう大幅な人員削減があるからなんですよ。

だから、日本統計学会は声明を出して、「毎月勤労統計における不適切な調査・公表状況の発覚は公的統計の信頼性に深刻な打撃を与えた。過去には信頼性が国際的にも評価されていたわが国の公的統計ではあるが、近年の行政改革の過程で予算および人員が削減される中で品質の維持が懸念されていた。」こういう声が上がっていたということなんです。去年以降ちょこっとふやしたからいいという話じゃないんですよ。

大体、この先どうするのか。骨太方針の二〇一七に何と書いてあるか。統計改革の推進として、効率化の徹底により官民の統計コストを三年間で二割削減すると。より一層のコストダウンを要求しているんですよ。さらなる人員削減を行おうとしているということじゃないですか。

○石田国務大臣 塩川委員にお答えをさせていただきます。

先ほど答弁申し上げましたように、適切に対応していると思いますけれども、今回の事案を受けて、統計委員会で、点検検証部会でいろいろな議論がなされるわけでございまして、それを受けて適切な対応をしてまいりたいと思っております。

○塩川委員 三年間で二割削減という方針について何らの説明もしない。極めて不見識な話だと言わざるを得ません。

統計コストの削減方針を撤回すること、統計への信頼を取り戻すために統計職員の増員を図ること、このことを求めて、質問を終わります。