狭山市駅西口で、オール埼玉総行動実行委員会の県内一斉宣伝行動に参加。

狭山市駅西口で、オール埼玉総行動実行委員会の県内一斉宣伝行動に参加。

統計不正問題をめぐっても憲法が問われます。74年前の戦争の惨禍を繰り返さないと、戦後の統計法には「統計の真実性の確保」と掲げられました。統計法の理念に「中立性、信頼性」とうたわれているのは、国民が政府の政策を検証、評価するための統計であることを示しています。統計の「私物化」で、国の進路を誤らせてはなりません。

村岡まさつぐ県議、板橋ひろみ・金子ゆきひろ・松本さちえ・今井はつえ・矢野ゆき子・井上かおるの各市議と平川みちや市議予定候補が決意表明。

梅村さえこ参院比例予定候補、伊藤岳参院埼玉選挙区予定候補が訴えました。

党県議団の大黒柱、村岡県議は、大震災、大雪、竜巻、豪雨災害時には、ただちに現地に駆けつけ、被災者の声を県政・国政に届けてきました。その活動が、県独自の被災者支援制度の実現につながりました。なくてはならない議席です。

党県議団の大黒柱、村岡県議は、大震災、大雪、竜巻、豪雨災害時には、ただちに現地に駆けつけ、被災者の声を県政・国政に届けてきました。その活動が、県独自の被災者支援制度の実現につながりました。なくてはならない議席です。

子ども医療費無料化制度の拡充、小中学校全教室へのエアコン設置など豊かな実績を持つ市議団の議席を6議席から7議席へと前進させてください!

消費税増税、9条改憲にストップ!安倍政権退陣の審判を下そう!

政府が今国会にアイヌ政策に関する新法案を提出する方針を示すなか、「先住民族アイヌの声実現! 実行委員会」が13日、日本共産党国会議員団と懇談し、法案や国会審議のあり方について要請しました。塩川鉄也、宮本岳志の両衆院議員が出席しました。

アイヌ政策をめぐっては、1997年にアイヌ文化振興法が成立。2008年には、前年の国連「先住民族の権利に関する国際宣言」に基づき、衆参両院で「アイヌ民族を先住民族とする国会決議」が全会一致で採択されました。超党派の国会議員連盟も発足。アイヌ民族は、「先住民族」と位置づけた法改正・法整備を求めてきました。

同実行委の多原良子共同代表は「アイヌ文化振興法は文化を推進するだけだった」と指摘。新法案では、経済的に困窮したり健康保険や年金に加入できなかったりする人が多いアイヌへの生活保障と教育支援を位置づけるよう求めました。

出原昌志さんは「私たちが求めている根幹は、『アイヌのことはアイヌが決める』、アイヌ民族の自決権だ。その根源の力として、土地や資源の権利の回復・保障が不可欠だ」と強調。政府には明治期以降の同化政策への反省が無いままだとして、「なぜ今アイヌが困窮し、同化させられてきたか、『政府の歴史的不正義』を追及し、議事録に残してほしい」と訴えました。

塩川、宮本両氏は、要請を生かしてしっかり国会で議論したいと答えました。

最初に酒井ひろあき県議の「とことん共産党in前橋」。赤ちゃんのときの写真に始まって、2期8年の実績と政策を紹介しました。

最初に酒井ひろあき県議の「とことん共産党in前橋」。赤ちゃんのときの写真に始まって、2期8年の実績と政策を紹介しました。

大雪被害対策や有害鉄鋼スラグの告発、撤去の取り組みなど、なくてはならない議席です。

今の2議席を3議席にすれば、議会運営委員会に入って議会運営の民主化を求めることができます。本会議の代表質問にも立つことができます。前橋、高崎、伊勢崎で日本共産党の議席を!

今国会、日本共産党は、統計不正、辺野古、大軍拡問題などを追及してきました。原発の論戦にも取り組んでいきます。何よりも消費税増税中止の論戦を大展開したい。頑張ります!

今国会、日本共産党は、統計不正、辺野古、大軍拡問題などを追及してきました。原発の論戦にも取り組んでいきます。何よりも消費税増税中止の論戦を大展開したい。頑張ります!

共産党躍進へ/議員・候補者訴え/自公を少数に、共闘貫く/塩川氏

「しんぶん赤旗2月10日付・4面より

群馬・前橋/酒井県議候補

前橋市で9日、日本共産党演説会が開かれ、塩川鉄也衆院議員が国会情勢と党県議団の役割を報告し、統一地方選と参院選の必勝を訴えました。酒井ひろあき県議、伊藤たつや参院群馬選挙区候補が決意表明しました。

塩川氏は、群馬県内の公共事業に有害スラグが使われていることを告発。「この問題を県議会で暴露し、大企業に対しても追及したのが党県議団だった」とし、スラグを撤去させるなど県政を動かした党県議団を大きく伸ばそうと語りました。

米国製戦闘機の爆買い、統計不正、消費税増税など国政の課題に触れた塩川氏は、暴走する安倍自公政権を少数に追い込むため、野党共闘を貫く共産党の躍進を訴えました。

演説会に先立ち、福島原発事故で前橋市に避難した丹治杉江さんと酒井県議による「とことん対談」がありました。青年時代の秘蔵写真を上映しながら、酒井氏が生い立ちや共産党入党の初心を語ると、会場から「へえー」と声が出ました。

酒井氏は、八ツ場(やんば)ダムなど大型開発優先の県政を暮らし・福祉優先に転換すれば、県内自治体が独自に実施している学校給食費無料化をさらに前進できると語りました。

丹治さんは「避難後、何かお困りのことはありませんかと、最初に声をかけてくれたのが酒井さん」と述べ、支援を求めました。

4月の沼田市議選では、井之川博幸・大東のぶゆき両市議が現有2議席確保をめざします。伊藤たつや参院群馬選挙区予定候補と訴えました。

沖縄の辺野古新基地建設で軟弱地盤の工事が大問題となっています。今日の「赤旗」によると、65haに7.7万本の杭を打つといいます。これは、六畳間の広さに直径2メートルの杭が立っているというイメージになります。珊瑚など自然環境をこわし、莫大な税金の無駄遣いを行い、危険な基地を沖縄に押し付け続ける新基地建設は「くいが残るだけ」。

普天間の無条件での閉鎖、撤去で、一刻も早い危険性の除去を!

党躍進共闘前進の要/群馬・沼田市/塩川氏集いで訴え

「しんぶん赤旗2月10日付・4面より

群馬県の日本共産党利根沼田地区委員会は9日、塩川鉄也衆院議員を迎えた新春のつどいを沼田市で開きました。

塩川氏は、統計不正、消費税増税、辺野古新基地建設など、党の国会論戦を紹介。「安倍政権を退場させるためにも、市民と野党の共闘前進の要となっている共産党を伸ばしていただきたい」と訴えました。

伊藤たつや参院群馬選挙区候補が、「野党と市民が力を合わせて本気の共闘をつくりあげ、安倍自公政権の暴走を止めていく」と決意を述べました。

4月の沼田市議選で再選をめざす、井之川博幸、大東のぶゆき両市議が決意を表明。一貫して市民の暮らしと福祉を守る立場で活動してきた、党市議団の役割を強調し、「市民の願いを実現するために、必ず2議席を守り抜く」と訴えました。

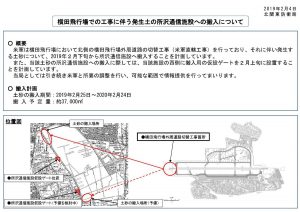

米軍横田基地の工事で発生する土砂を所沢通信基地に搬入する計画が明らかになり、その中止を防衛省に申し入れました。やぎした礼子県議、党所沢市議団、市民団体の皆さんが参加。

米軍横田基地の工事で発生する土砂を所沢通信基地に搬入する計画が明らかになり、その中止を防衛省に申し入れました。やぎした礼子県議、党所沢市議団、市民団体の皆さんが参加。

住宅団地や学校が周囲に建ち並ぶ所沢通信基地に3万7千㎥もの土砂を今月下旬から持ち込むという計画であり、市民にとっては寝耳に水の話です。参加者は計画の中止を強く訴えました。

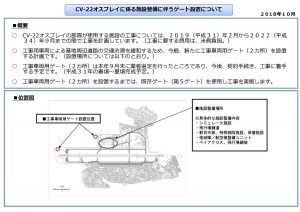

オスプレイが所沢通信基地で訓練飛行を行ったときには市民とともに、市も厳重抗議を行いました。今回の搬入計画については、所沢市基地対策協議会が北関東防衛局に搬入計画への抗議と即時中止をもとめる要請を行っています。

横田基地ではオスプレイ受け入れのための施設整備工事が行われています。その土砂が持ち込まれる可能性もあります。

横田基地から所沢通信基地へ土砂を搬入する計画に関する資料は以下の通り。

防衛省は、土砂搬入計画について、横田基地外周道路の切り替え工事(米軍直轄事業)により発生する土砂を所沢通信基地へ運ぶもの、と説明しています。

|

|

| 資料をクリックすると拡大し、拡大画像の保存やプリントアウトが出来ます。 | |

資料では、外周道路切り替え工事か所と、CV-22オスプレイ受入れのための施設整備工事か所が近く、工事車両用のゲートが重なっていることが見て取れます。

防衛省に対して搬入計画の詳細について問いただしても「米軍に説明を求めている。詳しい情報を収集中」と述べるに留まり、実態はブラックボックスです。オスプレイ配備のための工事で発生した土砂が運ばれる可能性があります。

横田から所沢通信基地へ/土砂搬入中止求める/塩川議員ら防衛省に

「しんぶん赤旗」2月9日付・首都圏版より

米軍横田基地(東京都)の工事で発生した土砂を埼玉県所沢市の米軍所沢通信基地へ搬入する計画について7日、日本共産党の塩川鉄也衆院議員、やぎした礼子県議、平井明美、荒川ひろし、矢作いづみの各市議と天野あっし市議予定候補、市民団体は防衛省に中止の申し入れを行いました。

防衛省地方協力局の担当者は、計画について、横田基地北側の外周道路の切り替え工事で発生する約37000立方メートルの土砂を、所沢通信基地へ搬入するもの(今月25日~2020年2月24日)だと説明。

参加者からは「なぜ横田からわざわざ所沢通信基地に大量の土砂を運ぶのか。土砂汚染の懸念もある」「地位協定による治外法権を示すものだ」「土砂置き場としての基地機能の追加は基地返還を求める市民の声に逆行する」など批判が相次ぎました。

防衛省は「詳しい情報は収集中」「米軍に対し法令の尊重を求めていく」と答えるだけでした。

塩川議員は、オスプレイが所沢通信基地で飛行訓練を行ったことに対して所沢市が抗議している経緯を示し「搬入計画は横田基地ヘオスプレイを配備するための2期工事とリンクした土砂を運ぶものではないのか」と厳しく批判。搬入計画の中止を求めました。

この事態を受け、所沢市基地対策協議会は、北関東防衛局に対し同日、同計画に抗議と即時中止を求める要請をしています。

全国中小業者団体連絡会の消費税10%増税許さない!国会請願デモを激励。

全国中小業者団体連絡会の消費税10%増税許さない!国会請願デモを激励。

国会論戦でも消費税増税と大軍拡が議論となっています。複数税率やキャッシュレスのポイント還元などの増税対策には自民党支持者でも抗議の声がたくさん上がっています。その上自営業者を廃業に追い込むインボイスなどとんでもない!

国会論戦でも消費税増税と大軍拡が議論となっています。複数税率やキャッシュレスのポイント還元などの増税対策には自民党支持者でも抗議の声がたくさん上がっています。その上自営業者を廃業に追い込むインボイスなどとんでもない!

力を合わせて頑張りましょう!

中小業者つぶすな/消費税10%中止を/全中連決起大会/山下氏あいさつ

「しんぶん赤旗」2月7日付・1面より

「消費税10%は中止に!改憲やめよ!」を合言葉に、全国中小業者団体連絡会(全中連)は6日、東京都内で全国中小業者決起大会を開きました。北海道から沖縄までの全国の中小業者約1200人は冷たい雨をついて、そろいの法被で「増税止めよう本気で」などの横断幕を掲げ、国会までデモ行進しました。

大会で主催者あいさつした太田義郎代表幹事(全国商工団体連合会会長)は「消費税10%は隠ぺい、ごまかしの統計のもとで行われようとしている」と批判。政府は全国民、全業者をマイナンバーとインボイス(適格請求書)で管理する社会を目指そうとしているとして「雨にもまけず、増税とインボイス中止の声を広げていこう」と呼びかけました。

中央団体や各地の代表が決意を表明。「インボイス制度で中小企業がつぶれてしまう」などの怒りの声が次々とあがり「今年は選挙の年。全国で運動を広げ10%を阻止しよう」との発言が続きました。全国から26万3000人分の消費税増税反対の署名が集まったことが報告されました。

日本共産党の山下芳生副委員長(参院議員)が「道理のない増税を阻止し、政治を変えよう」と連帯あいさつしました。

参加者は、決起大会に先立ち、7省庁と交渉しました。

「しんぶん赤旗」2月7日付・5面より

国民大運動実行委員会、安保破棄中央実行委員会、中央社会保障推進協議会は6日、通常国会が開会されて初めての「定例国会行動」を衆院議員面会所で行い、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設問題や毎月勤労統計の不正などを批判し、安倍政権を退陣に追い込もうと決意を固め合いました。50人超が参加しました。

各団体代表が決意

主催者を代表して、安保破棄中実委の東森英男事務局長があいさつし、統計不正などを挙げ「安倍政権による隠蔽(いんぺい)、改竄(かいざん)、うそなど、政治モラルの崩壊への徹底的な追及、真相解明が今急務だ」と指摘。「参院選で勝利して、安倍政権の退陣を実現しよう。2019年は、政治を変え歴史に残るたたかいにする」と呼びかけました。

各団体の代表が決意表明。日本平和委貝会の干坂純事務局長は、新基地建設の埋め立ての賛否を問う沖縄県民投票について「県民か明確な意思を示すとともに、全国で新基地建設反対の声を広げる運動に力を入れる」と訴えました。

国公労連(日本国家公務員労働組合連合会)の中本邦彦・中央執行委貝は、統計不正問題に関して担当職員の大幅削減が背景にあると指摘し「国民のための政治、公平・公正な政治のため、皆さんと連帯して頑張る」と表明。全生連(全国生活と健康を守る会連合会)の藤谷加津江事務局次長は「国会の外から国会の中を応援する運動を広げたい」と述べました。

2018年度第2次補正予算案の締めくくり総括質疑に立ち、毎月勤労統計の不正・偽装問題で厚生労働省の内部調査の“お手盛り”ぶりを批判し、関係資料の開示や関係者の国会招致を求めました。

2018年度第2次補正予算案の締めくくり総括質疑に立ち、毎月勤労統計の不正・偽装問題で厚生労働省の内部調査の“お手盛り”ぶりを批判し、関係資料の開示や関係者の国会招致を求めました。

調査を行った特別監察委員会のヒアリングの際に「不正に関与した職員一人ひとりに統計法違反の認識があるか聞いたのか」と質問。

根本匠厚労相が明確な答弁を避けたのに対し――報告書を読む限り、そんな統計法違反の問いを行ったかどうか分からない――と批判しました。

厚労相が、部局長職員の大半が“不正を知らなかった”と答弁(1月24日の衆院厚労委員会)している。本当にそうか、組織的隠ぺいが問われる問題だ。関係職員のヒアリング記録を提出するよう要求。

▽統計部署の歴代役職員リスト

▽役職員リストのうちヒアリング対象者が誰か

▽処分を受けた職員の処分理由

――など基本的資料を明らかにするよう求めました。

厚労相は、ヒアリングは関係者の処分のために非公開で実施したもので「これを開示することは適当でない」と拒否。

私は、この調査は真相究明のためではなく処分を決めるための調査で、これで一件落着にしようしている。これでは真相究明できない――と批判し、関係資料の開示や関係者の国会招致を強く求めました。

「議事録」

<第198通常国会 2018年02月05日 予算委員会 3号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

先ほどの続き、統計不正問題について質問いたします。

根本大臣にお尋ねいたしますが、先ほど、統計担当の政策統括官が統計法違反の認識があるのかどうか、こういうことをただしたのかということが問いとしてありましたけれども、そもそも、厚労省の特別監察委員会の報告というのは、この統計不正にかかわった職員の全体像を明らかにしていないわけなんです。

関与した職員一人一人についてヒアリングしているわけですよね。そういったヒアリングをした中で、それぞれの関係職員が統計法違反という認識があるのかどうか、このことを聞いているんですか。

○根本国務大臣 それは報告書に、特別監察委員会の内容は報告書に書いてあります。そして、その報告書の中では、どういうつもりでこういうことをやったのか、それはそれぞれヒアリングをしておりますので。

やはり、今回の特別監察委員会で明らかにしていただきたかったのは、事実と、やはりこれは担当した人間の目的、動機、認識ですから、そこは監察委員会の中で、それぞれの、部長クラス、課長クラス等々について、どうしてこういう判断をしたのか、どういう認識であったのか、それは聞いていただいている、報告書に私はそれぞれ書かれていると思います。

○塩川委員 報告書を読む限り、そういう問いがあるというのはわからないわけですよ。要するに、ヒアリングの記録の中に、統計法違反ということについてきちんと認識をただしているのかということを聞きたいんです。

というのも、厚生労働委員会の閉会中審査のやりとりを見ていたら、厚労省の答弁として、こういう不正事案については、課長級職員の間では、全て知りながら、漫然と従前の方法を踏襲したという話なんですが、部局長職員については、一部報告を受けた者もいたが、基本的には不正事案の把握を怠っていた、つまり知らなかったと。課長級は漫然とやって知っていたかもしれないけれども、部局長級については大半の人が知らなかった、こういう答弁なんですけれども、本当にそうなのか。これはちゃんと調べたのか。

つまり、ヒアリング記録の中に、統計法違反という認識があったのかなかったのか、こういったことについて聞いているんですか。

○根本国務大臣 それは、特別監察委員会で原因あるいは事実、それは検証していただきたいということで、特別監察委員会に我々お願いしていますから。

あとは、特別委員会がそれぞれの職員に対して、そして、今先生おっしゃられたように、確かに、部長級で、やっていたことを知らなかった者もいたと報告書にも書いてある。そこは漫然と過ごしていたということもあった。だから、その意味では、そこの判断、どうして彼らがそういう判断をしたのかということは報告書の中で明らかにされておりますので。

そこは、統計法違反かどうかというところまで、そこの個別の職員の認識、これは明らかに統計法違反だったのかはヒアリングの中身にもよりますが、これは、やっている人間は統計法違反であるという認識が薄かったから、だから法令を遵守する意識に欠けている、私は、報告書でそう言われているのは、そういう点だと思います。

○塩川委員 結局、調査報告が真相究明のためじゃないんですよ。処分者を決めるための調査で、これで一件落着にしようということが調査目的ということになるんじゃないですか。だからこそ真相究明できないんですよ。

国会としてしっかりと明らかにする必要がある。関係資料を出してもらう、関係者に国会に来ていただく、このことを強く求めて、質問を終わります。