改憲手続きのための国民投票法改定案(自民、公明、維新、希望の党共同提出)を憲法審査会に付託することを決めました。

わたしは、そもそも今国会は、安倍政権の下、改ざん、ねつ造、隠ぺい、虚偽答弁など、国会の行政監視機能、国政調査権を侵害する憲法ないがしろの政治がまかり通ってきた。憲法の議論などできるわけがない。国民は安倍改憲を望んでいない。改憲の一里塚となる国民投票法改定案の審議は認められない―――と反対しました。

改憲手続きのための国民投票法改定案(自民、公明、維新、希望の党共同提出)を憲法審査会に付託することを決めました。

わたしは、そもそも今国会は、安倍政権の下、改ざん、ねつ造、隠ぺい、虚偽答弁など、国会の行政監視機能、国政調査権を侵害する憲法ないがしろの政治がまかり通ってきた。憲法の議論などできるわけがない。国民は安倍改憲を望んでいない。改憲の一里塚となる国民投票法改定案の審議は認められない―――と反対しました。

原水爆禁止国民平和大行進の狭山集会とパレードに参加。

原水爆禁止国民平和大行進の狭山集会とパレードに参加。

この一年、核兵器禁止条約の採択、米朝首脳会談に象徴される朝鮮半島の非核化と北東アジアの平和体制構築の動きなど、国際政治で大きな変化が生まれています。その背景には、市民の世論と運動が国際政治を動かす新しい時代が来ていることを示しています。

日本政府に核兵器禁止条約の署名を迫り、安倍9条改憲をストップさせましょう!

ヒバクシャ国際署名、3000万人署名の取り組みを大きく広げましょう!

昨年の豪雨災害で多数の浸水被害が生じた川越江川の災害復旧工事現場を視察。床井ふじみ野市議の案内です。

昨年の豪雨災害で多数の浸水被害が生じた川越江川の災害復旧工事現場を視察。床井ふじみ野市議の案内です。

昔は沼地で、土盛りをして宅地開発をした場所なので、軟弱な地盤がそのままでは同じ被害を繰り返すのではないかという心配の声があります。

護岸の強化や調整池・雨水貯留浸透施設の計画的整備などが課題です。

塩川鉄也の“国会から埼玉から”

今、国会で大問題となっているのが、カジノ法案です。

刑法で禁じられた賭博を合法化するカジノ解禁に国民は反対です。それはギャンブル依存症や多重債務者が増加し、生活破たんや治安悪化が懸念されるからです。

この法案で安倍政権は、世界最大のカジノをつくろうとしています。首都圏など大都会での立地をめざすのは、ターゲットが日本国民だからです。

また、公営ギャンブルやパチンコでは認められていない、客への金の貸し付けをカジノ企業には認めています。過剰貸し付けへの歯止めもなく、依存症や多重債務者の拡大につながることは必至です。

背景には、米国カジノ企業の要求があります。昨年2月、安倍総理がトランプ大統領との初の首脳会談を行った日の朝食会には、カジノ企業のトップ3人が出席していました。安倍総理はその場で、日本におけるカジノ推進の取組みを自慢しました。まさに米国カジノ企業の要求に応えるものでした。

徹底審議で廃案に追い込みたい。

公正・平等な選挙改革にとりくむプロジェクト(とりプロ)主催の選挙供託金を考える議員交流勉強会。日本共産党、自民党、国民民主党、無所属の会、希望の党、社会民主党が参加。

公正・平等な選挙改革にとりくむプロジェクト(とりプロ)主催の選挙供託金を考える議員交流勉強会。日本共産党、自民党、国民民主党、無所属の会、希望の党、社会民主党が参加。

OECD加盟国35カ国中、選挙供託金制度が存在する国は12カ国、存在しない国は23カ国。存在する国でも10万円程度。そんな中で、日本の国政選挙の供託金は、選挙区で300万円、比例区は600万円という異常な高さです。

参加した各党議員も、その点では一致。引き下げの取り組みを前に進める時ではないでしょうか?

自民・公明の与党と日本維新の会は27日の衆院議院運営委員会で、水道事業への民間企業の参入を促進する水道法改定案を衆院厚生労働委員会に付託することを日本共産党など野党の反対を押し切って決めました。

議院運営委員会では、日本共産党のほかに立憲民主党、国民民主党、無所属の会が反対しました。

わたしは議院運営委員会理事会で、国民の生存権を保障する水道事業の公共性を後退させる水道法改定案の審議は認められないと述べました。

その後、厚生労働委員会が高鳥修一委員長(自民)の職権で開かれ、趣旨説明が強行されました。

|

|

常陸太田市で演説会。7月22日告示、29日投票の常陸太田市議選。定数削減の下、宇野たか子市議の議席確保をめざします。大内くみ子参院茨城選挙区予定候補と一緒に訴えました。

子ども医療費助成制度拡充の先頭に立ってきた宇野たか子さん。県内2番目に中学卒業まで拡充し、県内3番目に高校卒業まで前進させました。所得制限も撤廃しています。

市民の声を市政に届ける議席です。東海第2原発廃炉の願いは宇野たか子さんへ!

|

|

常陸大宮市で演説会。7月22日告示、29日投票で常陸大宮市議選が行われます。日本共産党は、金子すぐる(現職、8期)・高村いさお(新人)の二人で1議席増をめざします。大内くみ子参院茨城選挙区予定候補も訴えました。

小中学校教室へのエアコン設置、国保税・水道料金引き下げの実現を!

財源はあります。市のため込み金は104億円です。

2議席なら議案提案権が獲得できます。市民と力を合わせて、切実な要求実現のために全力を挙げます!

日本共産党の躍進で、東海第2原発廃炉の審判を下そう!

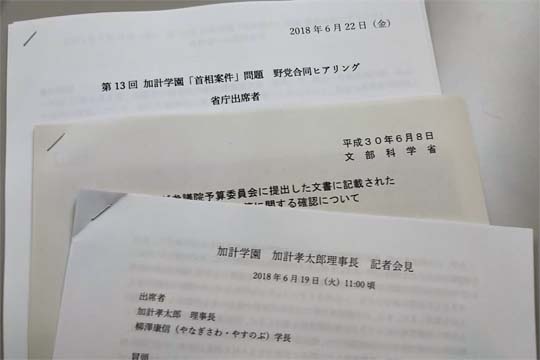

加計学園「首相案件」問題野党合同ヒアリングに参加。

加計学園「首相案件」問題野党合同ヒアリングに参加。

会期延長で、TPPや働き方改革法案、カジノ法案の審議、採決は許せません。悪法廃案のために全力を挙げます。

国会で行うべきは、森友・加計の徹底究明。加計氏、昭恵氏らの証人喚問の実現を!

戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会の国会議員会館前行動。

戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会の国会議員会館前行動。

各党代表があいさつ。日本共産党は小池書記局長。立憲民主党、社会民主党も。

明日は会期末。国会を閉じて、働き方改革法案もTPP関連法案もカジノ法案も廃案に!

刑法が禁じる民間賭博場=カジノを解禁するカジノ実施法案が衆院本会議で、野党の反対を押し切って採決され、自民、公明、維新の賛成多数により可決し、参院に送付されました。日本共産党など5野党・1会派は反対しました。

刑法が禁じる民間賭博場=カジノを解禁するカジノ実施法案が衆院本会議で、野党の反対を押し切って採決され、自民、公明、維新の賛成多数により可決し、参院に送付されました。日本共産党など5野党・1会派は反対しました。

わたしは反対討論で、国民の圧倒的多数が法案に反対していると強調。内閣委員会で与党側が野党の審議継続の動議を無視し、定例日での質疑まで拒否して、わずか18時間の審議で採決した。法案内容を国民に知らせずに押し切ろうという政府・与党の姿勢は、議会制民主主義の蹂躙(じゅうりん)だ。

カジノは民間企業が私的利益のために開設するもので、公益を目的に認められた公営競技とは全く違う。世界で最も深刻な日本のギャンブル依存症者をさらに増やすものだ。

政府が「世界最高水準のカジノ規制」をいいながら、当初想定していたカジノ面積の上限規制を外したほか、公営ギャンブルやパチンコでは認められていない客への金の貸し付けをカジノ企業には認めている。さらに、カジノ規制のために新設される「カジノ管理委員会」が、経費負担も事務局もカジノ業者に依存するものだ。カジノ推進機関になりかねない。

貸し付け解禁や面積拡大を要求してきたのが米国のカジノ企業だ。まさに米国カジノ企業による、カジノ企業のためのカジノ事業法案、廃案しかない。

本会議での反対討論は以下の通り

私は、日本共産党を代表してカジノ法案に対する反対討論を行います。

討論に先立ち、昨日の大阪北部地震で亡くなられた方のご冥福を心からお祈りいたします。また被害に遭われた方々へのお見舞いを申し上げるものです。政府として、被災者救援と支援、災害復旧に全力を挙げることを要請するものです。

第一に、カジノ法案に対して、国民の6、7割という圧倒的多数が反対しています。にもかかわらず、先週6月15日の内閣委員会で野党の審議継続を求める動議を一顧だにせず、自民、公明両党と維新の会で強行採決したことは断じて認められません。

カジノ法案は、刑法で禁じられた賭博を合法化するものです。カジノは民間事業者が私的利益のために開設するものであり、公設、公営で公益を目的として認められた公営競技とはまったく違います。

ギャンブル依存症や多重債務者が増加し、生活破たんや治安悪化も懸念されます。すでに公営競技やパチンコなど既存ギャンブルによる依存症の疑いのある人は320万人と、世界で最も深刻です。依存症者を新たに増やすカジノを国民が認めないのは当然であります。公明党の石井カジノ担当大臣も「カジノの弊害を心配する声が多い」と認めたのであります。

しかも法案は、251条の条文で政省令事項は331項目にのぼっています。野党側が、国民の疑問にこたえるため、地方公聴会の実施など徹底審議を要求したのに対して、与党側は、委員会定例日にも質疑をおこなわず、審議拒否を繰り返したあげく、わずか18時間の審議で採決を強行したのであります。法案内容を国民に知らせずに押し切ろうという政府・与党の姿勢は議会制民主主義の蹂躙といわねばなりません。

第二に、政府は、世界最高水準のカジノ規制だ、依存症対策だと言ってきました。

ところが、当初想定していたカジノ面積の上限規制をも外し、世界最大規模のカジノ施設を作ろうとしています。きわめて重大です。

カジノ企業やカジノ誘致を目指す自治体の試算を見ても、カジノのターゲットが日本国民であることは明らかです。IRの収益の8割は、カジノの儲けです。そもそも人のお金を巻き上げるだけの賭博に経済効果などありません。

第三は、公営ギャンブルやパチンコでは認められていない、客への金の貸し付けをカジノ企業には認めることです。賭博の胴元が、客にどんどん金を貸すことができます。貸金業法では、貸付限度額は年収の三分の一と決まっているのに、カジノの貸し付けには適用されません。過剰貸し付けへの歯止めもなく、依存症や多重債務者の拡大につながることは必至です。

第四に、カジノを規制するために新たに設置されるカジノ管理委員会の問題です。独立した規制機関だと言いながら、そのカジノ管理委員会の経費を負担するのは、規制されるはずのカジノ企業です。石井カジノ担当大臣は、カジノ管理委員会の事務局にはカジノの実態を知る人を採用することもある、とカジノ事業者がカジノ管理委員会に入ることを認めました。金も人もカジノ企業に依存するカジノ管理委員会は、カジノ推進機関になりかねません。

最後に、このカジノ法案の背景にあるのは、アメリカのカジノ企業の要求です。昨年2月、安倍総理がトランプ大統領との初めての首脳会談を行った日の朝食会には、カジノ企業のトップ3人が出席していました。そのうち1人は、トランプ大統領の最大の支援者であります。安倍総理はその場で、日本におけるカジノ推進の取組を紹介しました。その後「カジノに貸付は不可欠だ」「カジノ面積をもっと広げろ」と要求してきたのは、米国カジノ企業でした。本法案は、まさに米国カジノ企業によるカジノ企業のためのカジノ事業法案であります。

このようなカジノ法案は廃案にするしかありません。

以上、反対討論を終わります。

全国薬物依存者家族会連合会(やっかれん・横川江美子理事長)の政府交渉に、藤野保史議員とともに同席。

全国薬物依存者家族会連合会(やっかれん・横川江美子理事長)の政府交渉に、藤野保史議員とともに同席。

文科省、厚労省、法務省からヒアリング。毎年の積み重ねで、少しずつですが薬物乱用防止対策が改善しています。やっかれんの皆さんの活動に心から敬意を表するものです。

「薬物依存症は刑罰では治癒できない」「薬物依存症は病気であり、適切な治療が必要」と訴えてきたことが行政を動かしました。

「薬物依存症は刑罰では治癒できない」「薬物依存症は病気であり、適切な治療が必要」と訴えてきたことが行政を動かしました。

「刑罰から支援へ」というのが世界の流れ。薬物依存症問題の解決のために取り組みを広げていきたいと思います。

参院選挙区選挙の政見放送に候補者のビデオ持ち込みを条件付きで認める議員立法(公職選挙法)が19日の衆院本会議で可決・成立しました。日本共産党は、一定要件を満たす政党等の所属・推薦候補者だけに可能としたことは不合理だとして反対。自由、社民両党も反対しました。

参院選挙区選挙の政見放送に候補者のビデオ持ち込みを条件付きで認める議員立法(公職選挙法)が19日の衆院本会議で可決・成立しました。日本共産党は、一定要件を満たす政党等の所属・推薦候補者だけに可能としたことは不合理だとして反対。自由、社民両党も反対しました。

本会議に先立ち18日の倫理選挙特別委員会の質疑で、現行の参院選挙区の政見放送の主体は候補者個人となっているのに、なぜ、主体ではない政党等の要件を持ち出すのか―――とただしました。

提出者の古賀友一郎参院議員(自民)は「多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにする」ための改定であると述べながら、「全ての候補者に認めると品位を欠くものが持ち込まれる懸念がある」として、衆院小選挙区の実績も踏まえ「政党要件という線引きを行う」と説明。

わたしは、衆院小選挙区選挙の政見放送の主体は候補者届出政党のみで候補者個人には認められておらず、選挙運動の主体の設定が違うにも関わらず、同じ要件を持ち込むことを批判。

その上で、政見放送が有権者にとって接触しやすく役立つ情報源であるとの調査を紹介。多くの有権者に候補者の政見が伝わり、政策比較できるようにするため、政見放送の改善が必要だ。比例代表や知事選のビデオ持ち込みや手話・字幕の義務化、選管による政権動画のネット公開の検討を提案しました。

また、国民・有権者が、自らの代表を選び積極的に参加していくためには、複雑な公選法を抜本的に変え、選挙運動の自由を保障すべきだ。

「議事録」(質疑)

<第196通常国会 2018年06月18日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

最初に、大阪など近畿地方における地震が大変心配をされるところであります。被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げると同時に、政府として、災害情報の迅速な提供、また、被災者支援、災害復旧に関係機関と連携をとって取り組んでいただくことを求めるものであります。

それでは、政見放送ビデオ持込みに係る法案について質問をいたします。

現行では、政見放送の制度がある選挙は、衆議院の小選挙区、衆議院の比例、参議院の選挙区、参議院比例、都道府県知事となっており、そのうち衆院小選挙区選挙だけが、スタジオ録画方式か持込みビデオ方式を選択できることになっております。

本案は、参院選の選挙区選挙における政見放送で、一定の要件をクリアした政党や確認団体所属、推薦の候補者に持込みビデオ方式を認めるものであります。

お尋ねしますけれども、そもそも、現行の政見放送の主体は、衆議院の小選挙区では候補者届出政党、参議院選挙区では候補者個人となっております。本案では、なぜ主体者ではない政党等の要件を持ち出しているんでしょうか。

○古賀(友)参議院議員 お答え申し上げます。

今回の改正は、参議院選挙区選挙におきまして、障害等の有無にかかわらずできるだけ多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにするためにビデオの持込みを認めようとするものであることは、先ほど足立議員の提案理由説明でも申し上げたところでございますけれども、政見放送はそのまま放送しなければならないということを踏まえますと、全ての候補者にビデオの持込みを認めますと品位を欠く政見放送が持ち込まれる懸念があると考えられますために、その対策として、いわゆる政党要件という線引きを行おうとするものでございます。

候補者個人本位の参議院選挙区選挙におきましてあえて政党要件を用いることといたしますのは、衆議院小選挙区選挙における実績などを勘案いたしますと、現状におきまして品位保持を担保するための最も客観的かつ合理的な基準であると考えられるからでございます。

以上でございます。

○塩川委員 衆議院小選挙区では候補者届出政党で、参議院選挙区では候補者個人というのが選挙の主体ということについて、何で衆議院の小選挙区におけるような政党要件を持ち出すのかということについて、衆議院小選挙区における実施の事例を踏まえてと言うんですけれども、それはこの件についての説明になっていないと思うんですよ。衆議院小選挙区の要件と横並びという話ですけれども、衆議院小選挙区の場合は、候補者届出政党だけしか政見放送は認められていないわけで、候補者個人は行えないわけです。

そういうのを引っ張ってくるというところがちょっと、参議院の選挙区における候補者個人における選挙という性格との関係でこれは適当なのかなと率直に思うんですが、改めていかがですか。

○古賀(友)参議院議員 お答え申し上げます。

確かに、参議院選挙区選挙は候補者個人本位の選挙であるということは、これはそのとおりでございまして、しかし、他方で、今申し上げたとおり、品位保持をいかに担保するか、こういう課題があるというわけでございまして、そのための解決方策として、今現状、最も合理的、客観的と考えられるその要件として政党要件があるわけでございますので、それを用いましてその解決方策にしようとする趣旨でございますので、御理解いただければと思います。

以上でございます。

○塩川委員 選挙運動の主体の設定が違うんですから、そのまま持ち込むという話ではないのではないのか、やはり候補者個人、そういった選挙の主体の性格に見合った制度設計ということが求められているのではないのかということを申し上げておくものです。

もちろん、選挙のさまざまな需要を高める、特に、主権者国民、有権者にきちんとした選挙の情報を提供するという意味でのこういったビデオの政見放送の持込みを拡大するということ自身は前向きの取組だと思うわけですけれども、そうであれば、本案は参議院の選挙区選挙のみを対象としておりますが、参議院の比例代表選挙や、また知事選挙というのは検討はされたんでしょうか。

○牧山参議院議員 お答え申し上げます。

参議院選挙区選挙以外の選挙におきましては、政見放送に手話通訳や字幕の少なくともどちらかは付与することができるということとされております。

具体的には、参議院比例代表選挙では手話通訳と字幕の付与が認められておりまして、衆議院比例代表選や都道府県知事選挙では手話通訳の付与が認められております。また、衆議院小選挙区選挙では持込みビデオ方式が認められております。そのため、持込みビデオに手話通訳や字幕の付与が可能であります。

これに対しまして、参議院選挙区選挙におきましては、通常選挙では、全国の選挙区で行われるところ、手話通訳者が少ない地域があること、そして、字幕につきましても、これを付与する設備や技術的な対応についても困難があるとされておりますため、手話通訳と字幕のどちらも付与できないというのが現状でございます。

そこで、喫緊の課題としまして、参議院選挙区選挙におきまして、持込みビデオ方式を導入することによって政見放送に手話通訳また字幕を付与できることにすること、こういったことによりまして、障害などの有無にかかわらずできる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにすることが必要であると考えまして、本法律案を提出したという経緯でございます。

なお、比例代表選挙や都道府県知事選挙における持込みビデオ方式の導入につきましては、関係者の御意見も伺いつつ、引き続き検討する必要があると考えております。

○塩川委員 多くの有権者の方に候補者の政見が伝わり、有権者が政策の比較をできるようにするためにも、政見放送の改善は必要だと思っております。障害者の方々から義務化などを求める要望があるということも積極的に受けとめて取り組んでいきたいと思うものです。

そこで、政見放送は有権者にとって接触をしやすく役立つ情報源だということが、明るい選挙推進協会の調査などでも明らかになっています。前回、二〇一六年の参議院選挙で、有権者が触れた選挙運動の媒体というのは、第一位が掲示場に張られた候補者のポスターであり、第二位に候補者の政見放送、経歴放送が挙げられております。また、四番目には政党の政見放送もあり、また、有用度が高い媒体として、第一位に候補者の政見放送、経歴放送のテレビなどがあり、三番目に、選挙公報に次いで、政党の政見放送が挙げられているわけです。

有権者が候補者の政見により多く触れ政策比較できるようにするには、放送時間が決まっているテレビでの政見放送だけに限らず、インターネットの利用も考えられるわけです。我が党の提案もあって、選挙公報の選管のホームページへの掲載が二〇一二年の総選挙から全ての選管で行われるようになりました。また、本案では、NHKで録画した政見放送を民放でも放送してよいということが盛り込まれております。

そこで、お尋ねですけれども、候補者の政見動画を、選挙公報と同様に、選挙管理委員会ホームページで広く有権者に候補者情報を伝えるという工夫を検討してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。

○西田(実)参議院議員 まず、先生御指摘のとおり、多くの国民の皆様に候補者の政見動画をより効果的に伝えるということは大変大事であるというふうに思います。

その上で、現状でありますが、立候補届出の際には、選挙運動のための一つのウエブサイト等のアドレスを記載できるとされておりまして、国政選挙の際には、ホームページに、届出のあった候補者の、あわせてアドレスを掲載しております。そこをクリックをすると候補者のサイトに飛ぶことができるわけで、この飛んだ先のウエブサイトでは自由に政見放送、候補者の動画等を掲載できるというふうになっております。

その上で、御提案いただきました件ですが、選挙管理委員会のホームページに政見動画を載せるとなりますと、掲載順序や容量等の取扱いについて新たな掲載ルールが必要になる、あるいは技術的なトラブルで閲覧不能になるようなことがあってはならないわけでありまして、そうなると選挙無効となるおそれもあります等々の課題がありますので、十分な検討が必要ではないかというふうに思います。

○塩川委員 ぜひ、前向きな取組ということで、私たちも努力をしていきたいと思っております。

そもそも、我が国の選挙制度や選挙運動、政治活動を規制している公職選挙法は、べからず集と言われているような問題があるわけで、やはり、国民が主権者としてみずからの代表を選び、政治に積極的に参加していくためには、選挙制度や選挙運動の規制を見直すことが民主主義の発展のため不可欠であると思います。

国民、有権者が主体的に選挙、政治にかかわりやすくするためにも、根本的には、複雑な現行法を抜本的に変えて、国民の基本的権利である選挙運動の自由を保障すべきだ、このことを申し上げて、時間が参りましたので、終わります。

ありがとうございました。

「議事録」(反対討論)

<第196通常国会 2018年06月18日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 4号>

○塩川委員 日本共産党を代表して、政見放送に係る公職選挙法改正案に反対の討論を行います。

現行で、政見放送制度がある選挙は、衆議院小選挙区、比例代表、参議院選挙区、比例代表、都道府県知事となっており、そのうち衆院小選挙区選挙だけが、スタジオ録画方式か持込みビデオ方式を選択できることとなっています。

本案は、参議院選挙区選挙の政見放送で、一定要件を満たす政党、確認団体の所属、推薦候補のみに持込みビデオ方式を認めるものです。

そもそも、現行では政見放送の主体が、衆院小選挙区では候補者届出政党、参院選挙区では候補者個人となっています。候補者個人を主体とする選挙に政党要件を持ち込むことは、選挙の性格にかかわりかねません。このことによって、現実には、市民と政党が共同して候補者を擁立することに困難をもたらします。

また、政党の公認、推薦候補は品位保持できるが、公認、推薦を受けない候補者は全て品位保持できないとして持込みビデオ方式を認めないことに合理性があるのか、明らかにはなっていません。

本案で、参院選挙区の政見放送にも手話通訳、字幕の付与を可能とすることなども盛り込まれたことは重要です。

有権者にとって政見放送は接触しやすく役立つ情報源だということが、明るい選挙推進協会の調査で明らかになっています。多くの主権者国民に候補者の政見が伝わり、有権者が政策の比較をできるようにするためにも、政見放送の改善は必要です。

我が国の選挙は、選挙期間に入ると候補者氏名が入ったビラが極端に減ったり、諸外国では当然の戸別訪問禁止といった、複雑でさまざまな規制があります。有権者が十分に政策比較できるとは言いがたいものです。

日本国憲法は、国民主権、議会制民主主義の基本理念のもと、主権者たる国民が政治に参加する手段として選挙制度を位置づけています。憲法上の権利行使にとって重要である選挙が正当に扱われるためにも、誰が立候補し、どのような公約を出しているのか、候補者情報が有権者にきちんと伝わることが必要です。

国民が主権者としてみずからの代表を選び、政治に積極的に参加していくため、べからず集と呼ばれる公職選挙法を抜本的に見直すことが求められています。

国民の基本的権利である選挙運動の自由を保障することは、民主主義の発展のため不可欠であるということを述べ、討論とします。

9・30茨城集会実行委員会と茨城県原発を考える会の代表が原子力規制委員会にたいして、東海第2原発の安全性についてヒアリング。

9・30茨城集会実行委員会と茨城県原発を考える会の代表が原子力規制委員会にたいして、東海第2原発の安全性についてヒアリング。

梅村さえこ参院比例代表予定候補、大名美恵子東海村議と同席しました。

圧力容器の老朽化や津波対策などの懸念が拭えません。東海第2原発の安全性審査の議論が進んでいる時だからこそ、市民の声をしっかりと受け止めるべきです。

|

|

|

埼玉大演説会に2千人が参加。

渡辺雅之大東文化大学准教授、作家の中沢けいさんの心のこもったあいさつ。

県議選はじめ地方選挙候補者が揃い踏み。伊藤岳参院埼玉選挙区予定候補、梅村さえこ参院比例代表予定候補が決意表明しました。

最後に小池晃書記局長が訴えました。

私は、カジノ法案をめぐる国会情勢と野党共闘の報告。参院選と中間選挙、統一地方選の勝利を訴えました。

演説会でおこなった国会報告は以下の通りです

皆さんこんばんは。衆議院議員の塩川鉄也です。

今、国会で大問題となっているのが、カジノ法案の採決強行です。

刑法で禁じられた賭博を合法化するカジノ解禁に国民は反対です。それはギャンブル依存症や多重債務者が増加し、生活破たんや治安悪化が懸念されるからです。「賭博で経済成長はおかしい」「人を不幸にして金儲けをするな」が国民の声です。

わずかな国会審議でも、日本共産党は法案の重大な問題点を明らかにしてきました。

第一に、この法案は、ラスベガスやマカオ、シンガポールを上回る世界最大規模のカジノを日本につくろうとしていることです。海外では砂漠の真ん中やリゾート地につくるカジノを首都圏や大阪、愛知などの大都会につくろうとするものです。当然ターゲットは日本国民です。世界最高水準のカジノ規制だ、依存症対策だと言いながら、当初想定していたカジノ面積規制を外してしまった自民党と公明党の責任は重大です。

第二は、公営ギャンブルやパチンコでは認められていない、客への金の貸し付けをカジノ企業には認めることです。賭博の胴元が、客にどんどん金を貸すことができます。過剰貸し付けへの歯止めもなく、依存症や多重債務者の拡大につながることは必至です。

第三に、カジノを規制するために新たに設置されるカジノ管理委員会の問題です。独立した規制機関だと言いながら、そのカジノ管理委員会の経費を負担するのは、規制されるはずのカジノ企業です。公明党の石井啓一カジノ担当大臣は、カジノ管理委員会の事務局にはカジノの実態を知る人を採用することもある、とカジノ事業者がカジノ管理委員会に入ることを認めました。金も人もカジノ企業に依存するカジノ管理委員会は、カジノ推進機関になりかねません。

このカジノ法案の背景にあるのは、アメリカのカジノ企業の要求です。昨年2月、安倍総理がトランプ大統領との初めての首脳会談を行った日の朝食会には、カジノ企業のトップ3人が出席していました。そのうちの1人は、トランプ大統領の最大の支援者であります。安倍総理はその場で、日本におけるカジノ推進の取組みを自慢しました。まさにアメリカのカジノ企業の要求に応えるものでした。

このようなカジノ法案の採決強行は絶対に認められません。徹底審議で廃案に追い込もうではありませんか。

国会では市民と野党の共闘が大きく前進しています。

1)安倍政権の国政私物化を許すなという市民の声が力になって、佐川元理財局長や柳瀬元首相秘書官の国会招致を実現し、安倍首相の嘘をいっそう浮き彫りにしました。

2)安倍首相が狙っていた自民党改憲案の国会審議を一切させていません。5か月になる通常国会中、衆議院の憲法審査会を開いたのは、わずか2分。役員の人事だけで、自民党は改憲議論を一度もできないままとなっています。

3)カジノ法案反対でも、野党が結束して徹底審議を求め、与党が法案審議を拒否する下で、共同の記者会見や野党合同ヒアリングを行って、法案の危険性を明らかにしてきました。

野党共闘の前進に日本共産党は大きな役割を果たしてきました。

森友学園や加計学園の追及で先頭に立ったのが日本共産党の国会議員団です。カジノ法案でも、カジノ企業によるカジノ企業のための法案という本質を暴露する追及を行ってきました。国会論戦をリードする役割を果たしてきたのが日本共産党です。

そして何よりも、総選挙での日本共産党の頑張りです。共闘候補の一本化に努力、その勝利に大きく貢献しました。国会で共闘勢力の議席を大きく増やしたことが、国会共闘の確かな力となっています。

この日本共産党を大きく伸ばして、市民と野党の共闘を前進させ、安倍政権を退陣に追い込もうではありませんか。参院選と統一地方選挙の勝利にお力を貸してくださることを心からお願いして、国会報告を終わります。ありがとうございました。