日弁連主催の「カジノ解禁実施法案の成立に反対する」院内学習会であいさつ。

日弁連主催の「カジノ解禁実施法案の成立に反対する」院内学習会であいさつ。

今日から参院内閣委員会でカジノ法案の審議が始まりました。国交大臣として豪雨災害対策にとりくむよりも、カジノ法案審議を優先する公明党の石井カジノ担当大臣。どう考えてもおかしい。

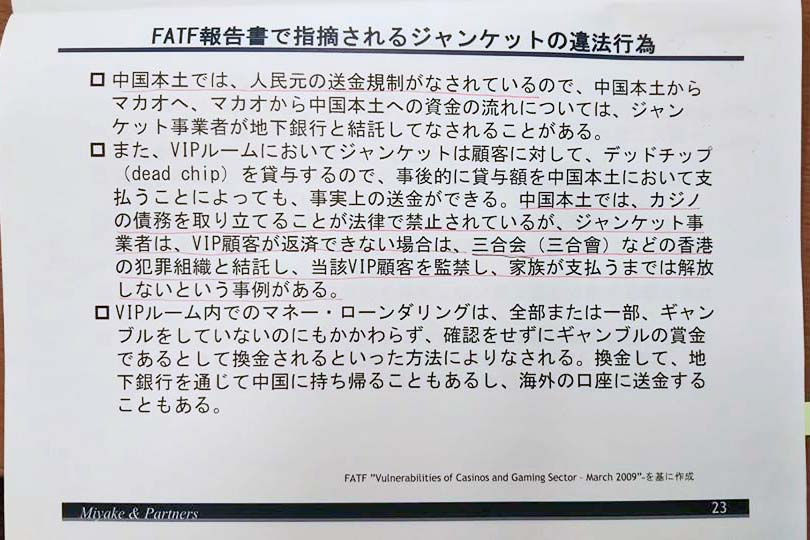

世界最大規模のカジノをつくることを可能にし、カジノ事業者が顧客にカネを貸すことを認めるという法案の中身は、日本国民をターゲットに据えた米カジノ企業の要求に応えたものです。ギャンブル依存症、多重債務者を増やすカジノ解禁は、断じて認められません!

「しんぶん赤旗」7月11日付・4面より

日弁連/カジノ法案反対貫く/学習会に塩川・大門氏ら

日本弁護士連合会(菊地裕太郎会長)は10日、カジノ実施法案に反対する学習会を国会内で開き、140人を超える市民が参加しました。

日弁連は2014年5月の意見書発表以来、国内でのカジノ解禁に断固反対する立場を明確にしています。太田賢二副会長は「世論はカジノ解禁にカジをきってはいない。国会延長でこの法案が成立しかねない状況だが最後まで反対を貫き絶対に阻止していく」とあいさつしました。

北海道、神奈川、大阪、和歌山から各地のたたかいを報告。熊谷貞俊大阪大学名誉教授は「市民は真剣にこの問題に取り組んでいる。大阪にカジノはつくらせない」とのべました。

各団体からの発言では「カジノができれば多重債務問題が再燃する」(全国クレサラ・生活再建問題対策協議会の宇都宮健児弁護士)、「誰も幸せにしないカジノを絶対に作らせない」(主婦連合会の河村真紀子事務局長)、「日本の観光資源を生かした観光振興を。カジノはいらない」(全国消費者団体連絡会の浦郷由季事務局長)などの発言が相次ぎました。

日弁連カジノ・ギャンブル問題検討ワーキンググループ座長の新里宏二弁護士は「カジノは日本にいらないということをみなさんと共有できた。最後までたたかい続けましょう」と訴えました。

日本共産党の塩川鉄也衆院議員、大門実紀史参院議員、立憲民主党、国民民主党、社民党、沖縄の風の議員が参加。大門氏は「この法案は知れば知るほど『おかしい』という声が広がる。最後まで頑張りましょう」とあいさつしました。

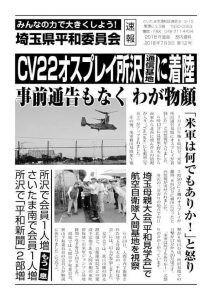

埼玉県民大運動実行委員会の国会要請行動であいさつ、署名を受け取りました。

埼玉県民大運動実行委員会の国会要請行動であいさつ、署名を受け取りました。

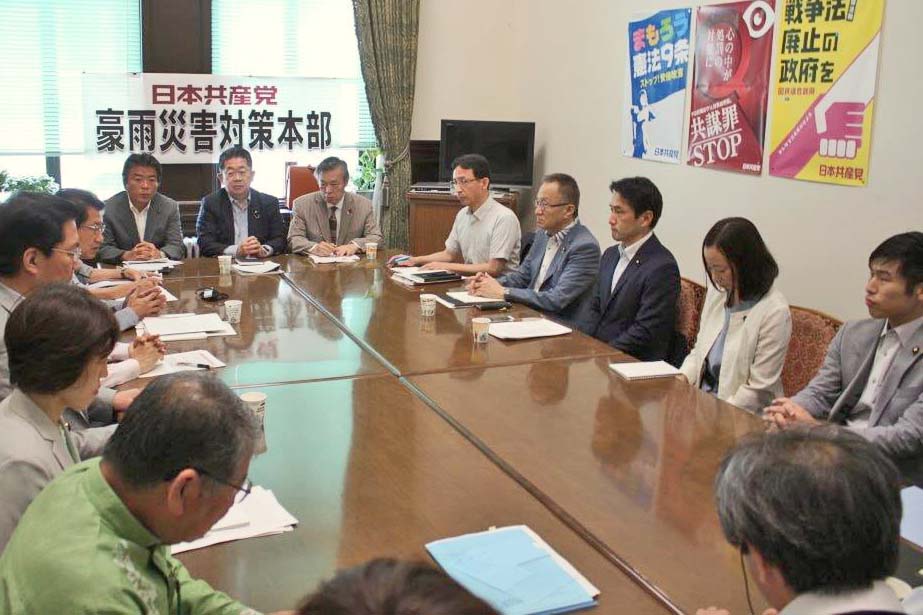

豪雨災害対策本部会議。広島、岡山、愛媛を始めとした被災地の状況の報告があり、かつてない被害という認識で被災者救援、支援に取り組むことを確認。

豪雨災害対策本部会議。広島、岡山、愛媛を始めとした被災地の状況の報告があり、かつてない被害という認識で被災者救援、支援に取り組むことを確認。 全国離島振興協議会から離島振興に関する要望をお聞きました。田村貴昭衆院議員と一緒です。

全国離島振興協議会から離島振興に関する要望をお聞きました。田村貴昭衆院議員と一緒です。 日弁連主催の「カジノ解禁実施法案の成立に反対する」院内学習会であいさつ。

日弁連主催の「カジノ解禁実施法案の成立に反対する」院内学習会であいさつ。 群馬県各地で、大同特殊鋼の有害鉄鋼スラグが公共工事などで使用され、環境汚染が懸念されています。酒井県議など群馬の皆さんと環境省に要請。梅村さえこさんも同席しました。

群馬県各地で、大同特殊鋼の有害鉄鋼スラグが公共工事などで使用され、環境汚染が懸念されています。酒井県議など群馬の皆さんと環境省に要請。梅村さえこさんも同席しました。 「ストップ入間基地拡張!市民の会」の防衛省要請に同席。梅村さえこさん、入間市議団も一緒です。

「ストップ入間基地拡張!市民の会」の防衛省要請に同席。梅村さえこさん、入間市議団も一緒です。 芦野新座市議の案内で、米軍大和田通信所周辺を視察。横田基地に付属する米空軍・海軍の通信施設です。所沢通信基地が送信機能、大和田通信所が受信機能を持っています。

芦野新座市議の案内で、米軍大和田通信所周辺を視察。横田基地に付属する米空軍・海軍の通信施設です。所沢通信基地が送信機能、大和田通信所が受信機能を持っています。

2018年7月豪雨災害対策本部(小池本部長、穀田本部長代理、仁比事務局長)の会合に出席。

2018年7月豪雨災害対策本部(小池本部長、穀田本部長代理、仁比事務局長)の会合に出席。 カジノ法案の慎重審議を求める野党合同ヒアリングが開かれ、辰巳参院議員とともに出席しました。

カジノ法案の慎重審議を求める野党合同ヒアリングが開かれ、辰巳参院議員とともに出席しました。 埼玉土建一般労働組合の国会行動であいさつ。

埼玉土建一般労働組合の国会行動であいさつ。

カジノ実施法案の衆議院強行採決後も、野党は追及の手を緩めないと、同法案の慎重審議を求める野党合同ヒアリングが、国会内で開かれ、畑野君枝衆議院議員とともに出席。

カジノ実施法案の衆議院強行採決後も、野党は追及の手を緩めないと、同法案の慎重審議を求める野党合同ヒアリングが、国会内で開かれ、畑野君枝衆議院議員とともに出席。