第14回衆院選挙制度協議会。これまでの議論の論点整理を踏まえた報告書骨子案について協議。

第14回衆院選挙制度協議会。これまでの議論の論点整理を踏まえた報告書骨子案について協議。

選挙制度改革の背景には政治とカネの問題があったこと、OECD諸国の多数は比例代表制であること、わが党は比例中心の選挙制度を提案していることなどを盛り込むよう求めました。

引き続き協議を重ねます。

厚労省や農水省、防衛省など10府省庁に県民の要望を届けました。

医療・介護・障害福祉・生活保護制度の改善、会計年度任用職員の処遇改善、前橋市下水道事業のコンセッション方式導入の中止、オスプレイの低空飛行訓練の中止などを始めとして、政府に求めました。

給食費の無償化ぜひ/群馬党県委・議員団が政府交渉/塩川・岩渕議員、梅村予定候補ら参加

「しんぶん赤旗」12月6日・首都圏版より

日本共産党群馬県委員会と県議団・市町村議団はこのほど、衆院第2議員会館で政府交渉を行いました。塩川鉄也衆院議員と梅村さえこ衆院北関東比例予定候補、岩淵友参院議員、衆院小選挙区予定候補3人が参加しました。

文科省では「群馬は学校給食費無償化が、1市以外で完全無料か一部補助になり、自民党からも無償化の声があがっている。国の責任で実施を」と訴え。担当者は「無償化を前提としてないが、今までとは違う無償化の実態がわかる全国調査を実施中」と答えました。

環境省には、尾瀬ケ原での鹿害によるミズバショウやニッコウキスゲ消失の危機、大同特殊鋼や東邦亜鉛の有害スラグ問題、桐生市新里町の産廃場問題などを要請。産廃場問題では、県に聞き取りをしたとの回答に「住民の支障があるという声を事実として受けとめよ」と迫りました。

厚労省には、すでに政府も示している子ども医療費無償化へのぺナルティー廃止の即時実行を求めました。担当者は実施時期について明言を避けました。

入間基地や米軍所沢通信基地、米軍横田基地などが周辺に立地する埼玉西南地域。毎年、つどいを開き活動を交流。

オスプレイの監視行動、防衛医大の軍事医療研究の調査などの活動報告。

私は「入間基地の現状と土地利用規制法」と題して講演。

自衛隊機事故/風化させない/墜落から24年/埼玉でつどい

「しんぶん赤旗」11月20日・4面より

埼玉県の入間、狭山、所沢、飯能、日高の5市の基地問題に取り組む「自衛隊機の墜落事故を風化させない五市連絡会」と各市の平和委員会は19日、入間市で「自衛隊機の墜落事故から24年、風化させない市民のつどい」を開き、68人が参加しました。1999年11月22日に自衛隊機が入間川の河川敷に墜落した事故が起きて以降、毎年開かれているもの。

日本共産党の塩川鉄也衆院議員・衆院北関東比例候補が講演し、戦争を支える拠点基地へと強化される入間基地の様子を告発。基地周辺が「注視区域」の候補になった土地利用規制法について「『安全保障』を口実に市民を監視する仕組みを強化するものだ」と指摘し、「墜落事故などの被害におびえる周辺住民を加害者かのように扱う法律は認められない」と強調しました。

いのまた嘉直共産党衆院埼玉9区予定候補が墜落事故時の様子や自衛隊機や米軍機の墜落事故について市議会での議論をもとに解説。99年の事故以来、新たに事故は起きていないが多くの落下物がある現状を報告しました。

各市団体から活動報告があり、市民が大軍拡・大増税を許さない声を上げることの重要性が語られました。

日本共産党の地方議員らも参加しました。

大井通信所周辺が特別注視区域の対象になっています。

区域指定の対象もあいまい、機能阻害行為もあいまい、調査対象者の範囲も限定がない。思想・良心の自由、プライバシー権、財産権を侵害する土地利用規制法は廃止を!

大軍拡ストップの世論を広げよう!

罪刑法定主義に反す

「しんぶん赤旗」12月1日・首都圏版より

埼玉県の日本共産党川越市委員会と同市議団はこのほど、川越市の一部が土地利用規制法に基づき、防衛省大井通信所(埼玉県ふじみ野市)の「特別注視区域」候補になったことを受けた報告会を市内で開きました。

塩川鉄也衆院議員が「調査への協力を拒んだり土地売買の届け出をしなかったりした場合には刑事罰が科される。対象となる行為は条文上に具体的な規定がない。政令に委ねられ、政府に白紙委任する仕組みだ。罪刑法定主義に反している」と指摘。役所や事業者、地域住民からの密告を奨励しているなど、思想・信条の自由を侵害する危惧があると批判しました。

佐藤かずま衆院埼玉7区予定候補、川口知子市議も発言しました。

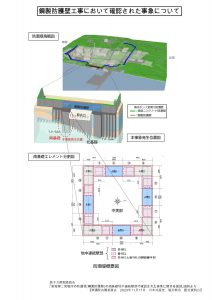

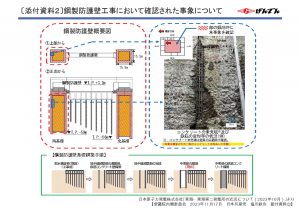

東海第二原発の防潮堤工事の施工不良について、日本原子力発電株式会社が説明責任を果たさないまま工事を強行しようとしているとし、原子力規制庁をただしました。

東海第二原発の防潮堤工事の施工不良について、日本原子力発電株式会社が説明責任を果たさないまま工事を強行しようとしているとし、原子力規制庁をただしました。

私は、原電が規制庁に対し行った説明について確認。

規制庁は「4月に鋼製防護壁の北基礎において鉄筋かごが(基礎に届かず)上方で高止まりしている事案があること、6月に南基礎でコンクリートの未充填と鉄筋の変形があること、8月に北基礎でもコンクリの未充填と鉄筋の変形があることを確認した」と答え、北基礎と南基礎にそれぞれ問題があることを認めました。

私は、原電が施工不良について公表したのは、共産党茨城県委員会が告発した10月16日になってからであること、そして内容も「南基礎」についてのみだったことを指摘し、「南基礎の施工不良を6月に把握してから公表するまで4か月もたっている」「原電はいまだに北基礎の問題について言及していない」と強調。「隠蔽と言われても仕方ない」と追及しました。

規制庁は「社会的影響があるものについては速やかな公表が望ましい」としつつ「公表の有無は事業者の判断だ」と述べるに留まりました。

私は「原電の姿勢は不誠実であり、隠蔽だ」と厳しく批判し、原電が作成したコンディションレポートと呼ばれる報告書の提出を求めました。

規制庁は「事業者が所有しているもの」としつつ、事業者の判断で公表は可能だとの考えを示しました。

また、原電が、8日に開かれた茨城県東海村議全員協議会で、北基礎の鉄筋高止まりについて「問題ないので、工事を再開している」と述べていることを指摘。「規制庁として了解しているのか」と質問。

規制庁は「耐震性能等の観点からしっかり対応が必要な問題だと認識している」「(了解の)判断はしていない」と答えました。

私は「原電は重大な施工不良を住民にも知らせず、工事最優先で安全を軽視する姿勢だ」と批判し、規制庁がお墨付きを与えるようなことはあってはならないと主張しました。

「議事録」

官報は、1883年に創刊されて以降、法律等の公布や公示事項を記載することで法的効果を生じさせ、国民の権利義務に影響を与えるものです。あわせて、国民に広く周知する役割をもっています。

私が「官報は極めて重要な役割を持っている」と指摘したのに対し、原宏彰・内閣府官房長は、官報が「特定歴史公文書等として重要な意味を持つという位置づけである」と認めました。

法案は、デジタル版官報をウェブサイト掲載したことで「発行」とし、「閲覧期間」を設けています。

私は、「原則は永続的に閲覧可能とし、センシティブ情報については閲覧の制限をかけるような方法もあるのではないか」と質問。

原官房長は、「それも一つのやり方だろう」と認めつつ、有識者会議でこのような結論に至ったと答弁しました。

私は、官報デジタル化の結論が先にあり作られた法案だと批判し、「重要な役割をもつ官報に閲覧期間を設けることは、国民の『知る権利』を狭めるものだ」と、法案に反対しました。

「議事録」

犯罪被害者と遺族らでつくる「犯罪被害補償を求める会」(藤本護理事長)は15日、殺人・傷害事件の被害者や遺族が人間らしく生きるための「総合的な支援」を求めて、各党の国会議員と警察庁、法務省、内閣府に国会内で要請しました。

各省庁への要請には、日本共産党の清水忠史前衆院議員が同席。交通死亡事故は自動車損害賠償法に基づいて最低でも3000万円の補償があるのに対し、犯罪被害者等給付金は平均で約600万円(死亡の場合)だとして「制度の抜本的改善」を求める要請書を手渡しました。

藤本理事長は「毎年の犯罪被害発生数に対して給付金の申請数があまりにも少ない」と指摘。不支給や減額も多いとして「日本中の犯罪被害者が納得できる制度に変えてほしい」と訴えました。また、犯罪被害者を支援する専門的な行政機関をつくることも提案しました。

共産党国会議員団との懇談には、塩川鉄也衆院議員と井上哲士、仁比聡平、山下芳生、山添拓の各参院議員が出席。藤本理事長らは、加害者と親族関係があるとして給付金が不支給となった例もあり、遺族に減額の理由を明らかにしない問題もあると説明しました。

仁比氏は「政府は被害者に寄り添った制度への改善を進めるとしながら、加害者の供述に基づいて給付金の手続きをしている」と問題点を指摘。山添氏は「給付金を支給する相手に算定の根拠を明らかにするのは当然だ」と強調しました。

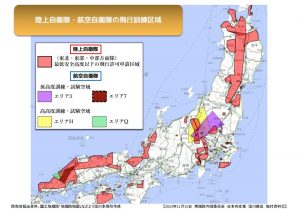

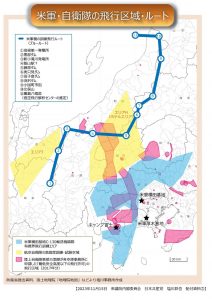

米海兵隊オスプレイの低空飛行訓練が、全国各地の自衛隊の訓練空域でも、実施されてしまう危険を追及しました。

米海兵隊オスプレイの低空飛行訓練が、全国各地の自衛隊の訓練空域でも、実施されてしまう危険を追及しました。

日米合同委員会は7月、米海兵隊のMV-22オスプレイの飛行訓練を日本の航空法で定める最低安全高度150mから60mでも可能とすることに合意。政府はその飛行ルートを非公表としています。

私は、合意文書に明記される「訓練航法経路」が、米軍が同訓練を行う区域を具体的に明記し公表している2012年の環境影響評価書に記載された「航法経路」に該当するかと質問。

防衛省の安藤敦史政策局次長は、「米軍の運用にかかわるため答えられない」としながら、否定しませんでした。

さらに、自衛隊との「事前調整」で米軍が自衛隊の訓練空域で行う飛行訓練について、陸・海・空の各自衛隊を調整の対象とするかと質問。

安藤氏は「必要に応じて関係部隊と調整する」と認めました。

私は、高度60m以下での実施を含めた全国の自衛隊の飛行訓練区域マップを提示。事前調整があればこうした区域で米軍が低空飛行訓練を実施できるかとただしたことに、安藤氏は回答を避けました。

一方、ドクターヘリや防災ヘリとの事前調整については「行わない」と答弁。

緊急時に出動するドクターヘリや防災ヘリとの事前調整を行わないことは、接触事故の危惧が拭えないものであり、重大な問題です。

危険な低空飛行訓練の中止を訴えました。

|

|

「議事録」

首相や閣僚らの給与を増額する特別職給与法改正案が、自民、公明、国民の賛成で可決されました。日本共産党、立憲、維新、れいわなどは反対しました。

首相や閣僚らの給与を増額する特別職給与法改正案が、自民、公明、国民の賛成で可決されました。日本共産党、立憲、維新、れいわなどは反対しました。

一般職の国家公務員の給与を引き上げる一般職給与法等改正案は共産、自民、公明、立民、国民の賛成多数で可決されました。

私は討論で、特別職給与法改正案で首相や閣僚らの給与を引き上げることが「賃上げの流れを止めないために必要」とする政府の姿勢に国民は怒り心頭だと指摘。

「『コストカット型経済』を続け、非正規雇用を拡大し、日本を賃金の上がらない国にしてきたのは自民党政治そのものだ」と強調し、国民が物価高騰で苦しむなか、岸田政権は消費税減税に背を向け、軍拡増税や社会保険料の負担増を押し付けようとしている一方で、「首相みずからの給与を引き上げるなどという政治が国民の理解を得られるはずがない」と厳しく批判しました。

私は、一般職給与法等改正案について、引き上げは物価上昇にも追いついておらず不十分だと強調。

初任給は今回の引き上げでも民間水準には届かず、高卒の初任給が最低賃金以下となるところが、東京、大阪など8都府県で残ると指摘。

また、給与に最大20%の格差をつける地域手当について「地方の低賃金構造を固定化し、地域間格差を拡大するもので、廃止すべきだ」と迫りました。

私は、国家公務員の4分の1を占める非常勤職員は低賃金であり、3年で雇止めされるなど不安な雇用に置かれていることも重大だと批判しました。

また、国家公務員の給与が地方公務員など数百万人の労働者の給与に影響を与えることは政府も認めているとして、「公務において、率先して抜本的な賃上げを実現することこそ、国の責任だ」と主張しました。

特別職給与法改定案への反対討論、一般職給与法改定案への賛成討論の要旨は、以下の通りです

私は日本共産党を代表して、国家公務員の一般職給与法等改正案に賛成、特別職給与法等改正案に反対の討論を行います。

特別職給与法案で岸田首相や大臣らの給与を引き上げることは、「賃上げの流れを止めないために必要だ」、この政府の姿勢に、国民は怒り心頭です。

この30年間「コストカット型経済」を続け、非正規雇用を拡大し、日本を賃金の上がらない国にしてきたのは、自民党政治そのものです。その反省も示さず、岸田首相は、未曽有の物価高騰に国民が苦しんでいるのに、国民が最も望む消費税減税には背を向け、軍拡増税や社会保険料の負担増を押し付けようとしています。

その一方で、首相自らの給与を引き上げるなどという政治が、国民の理解を得られるわけがありません。

しかも、岸田政権は、大臣給与引き上げ法案の成立後に、引き上げ分を国庫返納すると述べましたが、あまりに姑息で国民を愚弄するものと言わなければなりません。ましてや政務三役の不祥事、辞任が相次ぐときに、国民が納得できるはずがありません。

「国民の不信を招くことがあってはならない」と言うなら、特別職給与引き上げ法案は撤回すべきです。

一般職給与法案は、わずか1.1%の賃上げ、物価上昇にもとどかない不十分な内容ですが、給与を引き上げるものであり賛成です。

大卒・高卒の初任給は、今回の賃上げでも民間水準に届かず、高卒初任給が最低賃金以下になるところも、東京など都市部の8都府県で残されています。

地域手当による地域間格差は深刻です。最低生計費は全国どこでも同水準です。地方の低賃金構造を固定化し、地域間格差を拡大する地域手当は廃止すべきです。

国家公務員の4分の1を占める非常勤職員の賃金は、常勤の半分と言われ、ハローワークの相談業務など豊かな知識・経験を持つ非常勤職員が3年雇止めなど不安定な雇用の下に置かれていることは重大です。民間よりも大きいとされる国家公務員の男女賃金格差の是正も喫緊の課題です。

生活が苦しさを増している今、物価上昇を上回る賃上げが必要です。生計費原則を重視する給与制度への見直しを強く求めるものです。

国家公務員の給与が、地方公務員や病院、学校、幼稚園、保育など数百万人の労働者の給与に影響を与えることは政府も認めています。まず公務において、率先して抜本的な賃上げを実現することこそ、国の責任です。

公務教協サービスを拡充し、公務の労働条件を改善するために、定員合理化計画を撤回し、総人件費抑制政策を廃止することを求めて討論を終わります。

全労連、国民春闘共闘、国民大運動実行委などの国会請願デモを激励。

全労連、国民春闘共闘、国民大運動実行委などの国会請願デモを激励。

横断幕やのぼり旗には「最低賃金時給1500円の実現を!」「900万人に波及の公務員大幅賃上げを!」「消費税減税 インボイス中止!」。

横断幕やのぼり旗には「最低賃金時給1500円の実現を!」「900万人に波及の公務員大幅賃上げを!」「消費税減税 インボイス中止!」。

悪政とたたかう共闘を広げよう!

物価高から生活守れ/全労連など中央行動/戦争やめよ/最賃一律・賃金あげろ

「しんぶん赤旗」11月11日・1面より

「戦争止めよ」を掲げ、「物価高騰から生活守れ! 賃金あげろ!」と求めて、全労連、国民春闘共闘、国民大運動実行委員会などは10日、東京・霞が関周辺で秋季年末闘争の中央行動を実施しました。デモや集会、国会要請、省庁前行動など、終日多彩な行動を展開しました。

日比谷野外音楽堂で開かれた中央総決起集会であいさつした全労連の小畑雅子議長は、岸田政権の経済政策について「究極の新自由主義経済政策であるライドシェアなど失われた30年を繰り返すものだ」と批判しました。「労働者の奮闘で実現した賃上げも物価高に追いつかず、実質賃金は18カ月連続のマイナスだ。持続的な賃上げは消費税5%への減税、インボイス中止でこそ実現できる」と指摘。政府ができる賃上げ政策は多くあるとして「全国一律の最賃制の確立、ケア労働者の大幅賃上げを実現できる報酬改定を求めよう」と強調しました。

各団体の代表が決意表明。JMITU(日本金属製造情報通信労働組合)の代表は、若い労働者の相次ぐ組合加入を報告し「平和運動に参加する組合員も増やしていきたい」と発言。自治労連の代表は、「全ての会計年度任用職員の給与改定4月遡及(そきゅう)を勝ち取るために全力を挙げる」とのべました。

日本共産党の山下芳生副委員長、れいわ新選組の国会議員が連帯あいさつしました。

集会後、参加者はデモ行進。最低賃金を全国一律化させる法改正や年金引き上げなど11項目の国会議員要請に取り組みました。

国家公務員の一般職給与法、特別職給与法改正案が、採決されました。一般職の給与を引き上げる改定案は日本共産党を含む賛成多数で可決。

国家公務員の一般職給与法、特別職給与法改正案が、採決されました。一般職の給与を引き上げる改定案は日本共産党を含む賛成多数で可決。

首相や閣僚らの給与を増額する特別職の改定案は、共産、立民、維新、れいわなどが反対しましたが、自民、公明、国民の賛成多数で可決されました。

立民が提出した首相らの給与を据え置く修正案に共産、維新、れいわなどが賛成しましたが、自民、公明、国民の反対で否決されました。

私は質疑で、物価高騰で苦しむ国民に軍拡増税・社会保障負担増を強いるだけでなく、これまでコストカット型経済を推進し、賃金の上がらない国にした自民党政治の責任は重大だと強調。首相、閣僚の給与引き上げは国民の理解を得られないとして特別職給与法改定案の撤回を要求しました。

また、私は、人事院が一般職の国家公務員の給与に最大20%の格差をつける地域手当の見直しとして、級地区分の「大くくり化」を検討していることについて、東京都と岩手県における最低賃金の格差の割合が19・8%に上り、地域手当の格差に符合すると指摘。「公務の地域手当が、民間の地域間格差の固定化、拡大もつくり出しているのではないか」と質問。

人事院は「民間企業が国家公務員の給与を参考にすることもあると承知している」と地域手当の影響を否定しませんでした。

私は「おおくくり化しても格差は解消されない」と追及。全国どこでも最低生計費は同水準であることが明らかになっているとして、「地域手当は廃止すべきだ」と迫ったのに対し、川本人事院総裁は「諸方面の意見を聞きながら検討する」と答えるに留まりました。

「議事録」

<質疑>

<反対討論>

国家公務員の非常勤職員の劣悪な雇用条件についてただしました。

国家公務員の非常勤職員の劣悪な雇用条件についてただしました。

私は、人事院が今年の「人事管理報告」の中で「一定の知識・経験を有する非常勤職員を安定的に確保する必要がある場合が増えている」とする一方で「非常勤職員の人材確保も厳しさを増しているとの意見が一部府省から寄せられている」と述べていることを紹介。

ハローワークで相談業務などを担う期間業務職員がまさにこれに該当すると指摘し、労働条件の改善が必要だと強調。「非常勤職員も4月に遡って賃上げするための予算を確保しているのか」と質問しました。

河野太郎国家公務員制度担当大臣は「財政当局に理解を得つつ、各府省に処遇改善に取り組むよう働きかけを行っていく」と答弁。

私は「ハローワークの基幹業務職員についてはどうか」と質問。厚生労働省は「現時点では省内の予算で対応が可能だと考えている」と答弁しました。

私は、非常勤職員を「安定的に確保する必要がある」ときに、障害となっているのが公募制度よる3年雇止め問題だと指摘。「高い専門知識や技術が求められる職員は非常勤職員としてではなく常勤職員として処遇すべきだ」と強調し、更新時公募の撤廃を求めました。

人事院の川本裕子総裁は「公募要件は検討する」と答えるに留まりました。

私は、雇用の断絶は生活の断絶を意味すると強調。現場の「メンタルを壊しながら仕事をしている。雇用の安定が一番の要望だ」との声をぶつけ、「人事院は非常勤職員の声を聞け」と迫りました。

川本総裁は「適宜対応したい」と答弁しました。

「議事録」

大臣所信質疑で、各府省の男女賃金格差の解消に向けて、政府の姿勢を正しました。

大臣所信質疑で、各府省の男女賃金格差の解消に向けて、政府の姿勢を正しました。

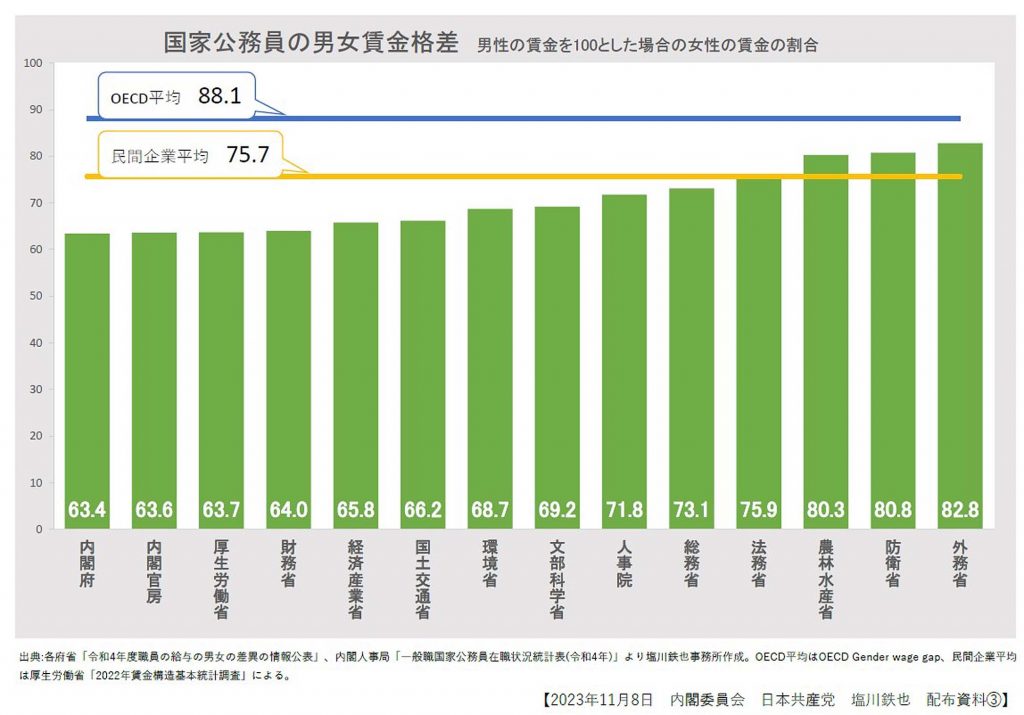

政府の各府省で働く女性の賃金は男性の6割。なぜ低いのか。各府省の男性職員の賃金を100とした場合、女性職員の賃金は、低い順に内閣府63.4、内閣官房63.6、厚生労働省63.7となっています。

私は、OECD諸国(平均88.1)や民間企業(平均75.7)と比べても劣っているとし「なぜ、内閣府・内閣官房が最も低いのか」と追及しました。

松野博一官房長官は、出向者に男性の幹部職員が多いこと、非常勤職員に占める女性の割合が高いこと等を理由にあげました。

私は、賃金格差解消のためには現状の把握・分析が欠かせないとし、男性常勤職員と女性非常勤職員の格差や、役職段階別・勤続年数別の男女数など、元となるデータも含め、公開を求めました。

加藤鮎子女性活躍担当大臣は「意見を参考に検討する」と答えました。

また、私は、国家公務員の賃金が物価上昇に見合わず、民間水準にも追いついていない現状を追及。

裁判所で働く職員の労働組合のアンケートでは「お風呂に毎日入れない」「食費を削っている」との声を紹介し、「未曽有の物価高騰に見合う賃上げを」と強く求めました。

「議事録」