政府が2023年度予算案に計上している過去最大1.5兆円の米製兵器“爆買い”は撤回せよと主張しました。

政府が2023年度予算案に計上している過去最大1.5兆円の米製兵器“爆買い”は撤回せよと主張しました。

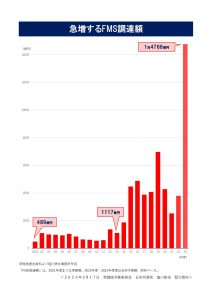

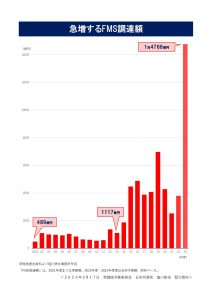

私は、米政府の武器輸出制度である有償軍事援助(FMS)に基づく購入金額の変化(配布資料参照)で、来年度のFMS調達額は過去最大の1兆4768億円で、13年度予算の約13倍にのぼることを示し、「こんな爆買いは異常だ」と強調しました。

浜田防衛大臣は「FMSに問題があるとは考えていない」と答弁。

私は、FMSは一方的に価格が示され、原則前払いであるなど、米国に都合の良い仕組みだと指摘。元防衛装備庁会計官の論文によれば、FMSの手数料には「米国でFMSを担当する組織の人件費や輸出推進の経費」まで含まれるとして、「なぜこんな経費まで日本国民の税金で払わなければならないのか」と質問しました。

資料↑クリックで拡大

資料↑クリックで拡大

浜田靖一防衛相は、「FMSには諸課題がある」と認め、「合理化に取り組んでいる」と釈明しました。

私は、政府が来年度のFMS対象事業で、長距離巡航ミサイル・トマホーク取得に2113億年を計上していることについて、米国防省資料によればトマホーク1基あたりの価格は約2億円なのに、報道では日本が取得するトマホークの価格は1基当たり3~5億円とされており、米軍単価の2倍にのぼると指摘。「トマホークの単価を明らかにせよ」と迫りましたが、浜田防衛大臣は「単価は明らかにしていない」と拒否しました。

私は「内容を一切明らかにせず、トマホークの一括契約だけを決めている。妥当性を検証できず、予算審議そのものが成り立たない」と強調。トマホークは「対テロ」先制攻撃で米国が繰り返し使用してきたと指摘し、「先制攻撃につながる敵基地攻撃能力保有そのものだ」と厳しく批判しました。

また、私は米国製無人偵察機グローバルホークの後方支援費として90億円が計上されていることについて、同機は米国では金食い虫で役にも立たず、退役となったものだと指摘。後方支援費90億円は米軍事企業の社員40名の技術支援に対するものだとして「一人当たりの経費は2億円を上回り、あまりに高すぎる。何に、いくら使うのか」と質問。

浜田防衛大臣は「費用の内訳については、米国政府から開示されていないため答えられない」と明らかにしませんでした。

私は、「米国の言い値で、古くなった兵器を押し付けられ、しかも多額の維持整備費まで負担する。FMSは、米軍の軍需産業の利益を保証し、生産ラインを動かすための仕組みだ」と強調。GDP比2%は米国が要求してきたものだとして、米国政府と米軍需産業の要求にこたえる大軍拡は中止せよと主張しました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る

「議事録」

<第211回通常国会 2023年2月17日 予算委員会 第12号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

岸田政権は、安保三文書に基づき、五年間で四十三兆円という大軍拡であります。二〇二七年度にはGDP比二%に達する措置を講ずるということを明記をしております。福祉や教育、暮らしを圧迫する大軍拡予算はきっぱりとやめるべきであります。

今日は、その大軍拡の中のFMS、対外有償軍事援助について浜田防衛大臣にお尋ねします。

資料の配付をお願いしておりますが、来年度のFMSの調達額は一兆四千七百六十八億円で、過去最大の突出した伸びとなっております。今年度に比べて約四倍に増加をし、第二次安倍政権発足の二〇一三年度以来、十年間で十三倍に増加をしております。

大臣、お尋ねしますが、こんな爆買いは余りにも異常ではありませんか。今後、防衛力整備計画の五年間で幾らFMSで買うつもりなんですか。お答えください。

○浜田国務大臣 令和五年度は、防衛力整備計画の初年度であります。今後五年以内に防衛力を抜本的に強化するに当たり、装備品の調達には複数年度を要することから、防衛省としては、一年でも早く必要な装備品を各部隊に届け、部隊で運用できるよう、FMSにより取得するものも含め、防衛力整備計画の初年度に当たる令和五年度に可能な限り契約する必要があると考えております。

その結果、令和五年度予算案では、FMS調達として、主として、スタンドオフミサイルのトマホーク、早期警戒機のE2D、戦闘機のF35A及びF35Bといった装備品の取得経費等を計上しております。その合計額は一兆四千七百六十八億円であり、令和五年度予算の契約額約八兆九千五百二十五億円の約一六・五%に相当いたします。

この点、前中期防の初年度である令和元年度予算のFMSに関わる相当額は七千十三億円であり、同年度予算案の契約額約三兆三千八百二十一億円の約二〇・七%であったことを踏まえると、FMSの契約額全体に占める割合はむしろ低下しており、令和五年度予算案のFMS契約額に問題があるとは考えておりません。

FMSは、米国でしか製造できない能力の高い装備品を調達できることなどから、我が国の防衛力を強化するために重要と考えており、いわば我が国の防衛力そのものでもある国内の防衛生産基盤の強化にも十分に配慮しつつ、防衛力の抜本的強化の実現に向けて全力で取り組んでまいります。

○塩川委員 全体の額が大幅に増えているわけですから、そういう中での比重が大きくなるというのでも問題ですけれども、この大軍拡によって五年間で幾ら買うのかということについては答弁がありませんでした。

三菱重工業や川崎重工業などの国内の軍需企業を押しのけて、米国政府が一番の兵器の調達先であります。日本の兵器、主要装備品が米国製ばかりになるという状況ではありませんか。

FMSは、米国政府が外国に対し、兵器等を有償で提供する制度であります。武器輸出管理法に基づき、米国の安全保障を強化をすることを目的に提供される。FMSについては、価格交渉の余地はなく、一方的に価格が示されること、原則前払いであること、納期は予定であること、米国側の方針変更があれば契約解除できるなど、余りにも米国に都合のいい契約方法が問題となってまいりました。

そこで、お尋ねします。

「防衛法研究」という雑誌に、元防衛装備庁長官官房会計官が論文を書いています。

FMSでは米国政府の手数料や管理費等も加算をされる、通常三・五%から五%、この手数料、管理費は、FMSを担当するDSCA、国防安全保障協力庁における人件費等の諸経費や輸出推進の経費などに充てられると言っています。防衛装備庁の担当者が述べている。

米国政府の職員の人件費や米国兵器の輸出推進の経費をなぜ日本国民の税金で払わなければならないのか。おかしいんじゃありませんか。

○浜田国務大臣 防衛省の論文について一々私から評価はいたしませんけれども、FMSの調達については、諸課題がある中で、閣僚レベルを含む様々なレベルでの米国への働きかけなど、FMS調達の合理化に向けて積極的に取り組んでいるところであります。令和四年度予算のFMS対象経費についても、米国としっかりと交渉、調整し、価格の精査を通じて費用の抑制に努めました。

引き続き、我が国に必要な装備品を適正価格で調達できるよう努めてまいりたいと考えております。

○塩川委員 答えていませんよ。

要するに、経費に上乗せをして手数料や管理費が払われているんですよ、それが三・五%とか五%。そこにアメリカ政府の職員の人件費や米国の兵器の輸出推進の経費が含まれているという話であって、国防安全保障協力庁によると、武器輸出管理法は、FMS活動が米国政府に無償で実施されることを義務づけている、FMSは外国の購入者が管理費を提供し、納税者の負担なく運営している。つまり、日本の納税者の負担で米国兵器の輸出の推進の経費まで払うなど、全く納得がいきません。余りにもアメリカに都合のいい仕組みではないでしょうか。

次に、トマホークについて聞きます。

政府は、来年度、FMS対象事業として、トマホーク・ブロック5の取得に二千百十三億円を計上しております。

トマホークを何基購入し、一基当たりの値段は幾らでしょうか。

○浜田国務大臣 自衛隊が保有するミサイルの弾数や単価については、従来から公表をしておりません。

トマホークについても、これをお示しすることはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、引き続き、トマホークの必要性等について丁寧に分かりやすく説明してまいりたいと考えております。

○塩川委員 何の説明もなくて、何で丁寧な説明なんですか、分かりやすい説明なんですか。

米国防総省の昨年十二月の契約に関する公表資料を見ますと、来年度において、米海軍、陸軍、海兵隊で、合計百十一基のトマホークを約一億六千万ドルで取得すると書いてあります。一基当たりにすれば、約二億円であります。

国内の報道では、日本が取得をするトマホークの単価は一基当たり三億円から五億円とありました。FMSによるトマホークの取得は、米軍の購入の単価の二倍という高値買いになっているんじゃありませんか。こういったことについて、是非説明いただきたい。

○浜田国務大臣 自衛隊が保有するミサイルの具体的な取得数や単価については、お答えは控えさせていただきたいと思います。

その上で申し上げますと、一般的に、装備品の単価は、調達数量、能力向上や部品枯渇に伴う仕様の変更、材料や部品の価格変動、為替の変動など、様々な要因に基づき変動をいたします。そのため、トマホークの単価について、過去の他国の実績やその他公刊情報の単価がそのまま当てはまるわけでは必ずしもありません。

トマホークの弾数や単価については一概にはお答えできませんが、防衛省としては、引き続き、トマホークの必要性等について丁寧に分かりやすく説明してまいりたいと考えております。

○塩川委員 丁寧でも分かりやすくもないという答弁そのものであります。

大体、百十一基買う米軍で、それが一基当たり約二億円、それなのに、日本は五百基購入とか言われているわけですけれども、その単価が何で出てこないのか。四億円、三億から五億、こういう金額なのではないのか。こういうことについて丁寧な説明こそ必要じゃないでしょうか。

トマホーク、何基買うのか、単価は幾らか、一切明らかにしない。それなのに、来年度、トマホークを一括契約することだけは決めているんです。この予算審議の中で、その妥当性、検証しようがないじゃありませんか。これでは予算審議そのものが成り立たないじゃありませんか。

委員長、トマホークの弾数や単価を明らかにしていただきたい。資料提出を要求します。

○根本委員長 理事会で協議します。

○塩川委員 岸田総理は丁寧に説明すると言いますが、全くブラックボックスのままであります。

トマホークは、イラクやアフガニスタンなどでの対テロ先制攻撃戦争で米国が繰り返し使用してきた兵器であります。先制攻撃につながる敵基地攻撃能力の保有そのもの、この点でも国民の不信は拭えないということを申し上げておきます。

さらに、グローバルホークについて聞きます。

来年度予算にグローバルホークの後方支援費が計上されています。ノースロップ・グラマン社の社員四十人の技術支援に対して九十億円を計上しています。何に使うんですか。

○浜田国務大臣 グローバルホークは、自衛隊において初めて導入された高高度滞空型の大型無人機であり、その運用や維持管理の一部について米国企業の支援を受けるため、令和五年度予算案において約九十億円を計上しております。

米国企業の支援の具体的内容としては、三沢基地に駐在する役務員約四十名による機体の操縦や機体搭載センサーの操作教育、部品や支援機材の補給管理、情報保全、セキュリティー関連業務、機体や地上機材の整備、衛星通信やセンサーの整備、役務全般のマネジメントに加え、米国本土のノースロップ・グラマン社の役務員等による事業管理やセキュリティー関連業務、部品の生産管理、在庫管理、ソフトウェアのアップデート等が含まれております。

三沢基地における技術支援のみで九十億円が計上されているものではありません。

○塩川委員 だって、三沢の三機のグローバルホークのために、その技術支援ということで九十億円なんですよ。四十人のノースロップ・グラマン社の社員に対し、技術支援という役務提供だけで九十億円なんです。部品の購入費などは含まれておりません。一人当たりの経費は年間二億円を上回る。技術支援という役務提供だけで一人当たり二億円というのは、余りにも高過ぎるんじゃありませんか。

○浜田国務大臣 三沢基地に駐在する役務員の約四十名は、先ほどお話をしたことであって、様々な役務に数名ずつ従事をしております。

それぞれの役務に係る経費や役務員個別の手当といった経費の内訳については、米国政府と米国企業の契約内容に関わるものであり、米国政府から開示されていないため、防衛省としてお答えすることはできませんが、米国とは毎年協議を行い、経費の効率化、削減を行っております。

さらに、防衛省としては、三沢基地に駐在する役務員の一部を自衛官に置き換えていくといった取組を進めることにより、役務に係る経費の削減に努めているところであります。

○塩川委員 アメリカの言い値をそのまま受け入れて計上しているだけということが実態であります。技術支援の中身が全く不透明であります。役務の提供だけなのに何でこんなに高いのか、納得がいきません。

米国では、グローバルホークは金食い虫で役にも立たず、退役となりました。それなのに、日本は、アメリカの言い値で、古くなった兵器を押しつけられて、しかも多額の維持整備費まで払うことになる。アメリカのやりたい放題ではありませんか。こんな大軍拡に国民の税金をつぎ込むのは、理解が得られません。

FMSは、米軍の軍需産業の利益を保証し、その生産ラインを動かすために、旧式の兵器を購入させ、多額の維持整備費を支払い続けさせる仕組みだ。そもそも、GDP比二%の大軍拡そのものがアメリカの要求であります。

米国政府と米軍需産業の要求に応える大軍拡は中止すべきだと申し上げて、質問を終わります。

赤旗日曜版が「全国300自衛隊基地強靭化」「核攻撃被害も想定」とスクープ。群馬県内の相馬原・新町駐屯地、吉井弾薬庫も対象に。戦争させない政治こそ!

赤旗日曜版が「全国300自衛隊基地強靭化」「核攻撃被害も想定」とスクープ。群馬県内の相馬原・新町駐屯地、吉井弾薬庫も対象に。戦争させない政治こそ!