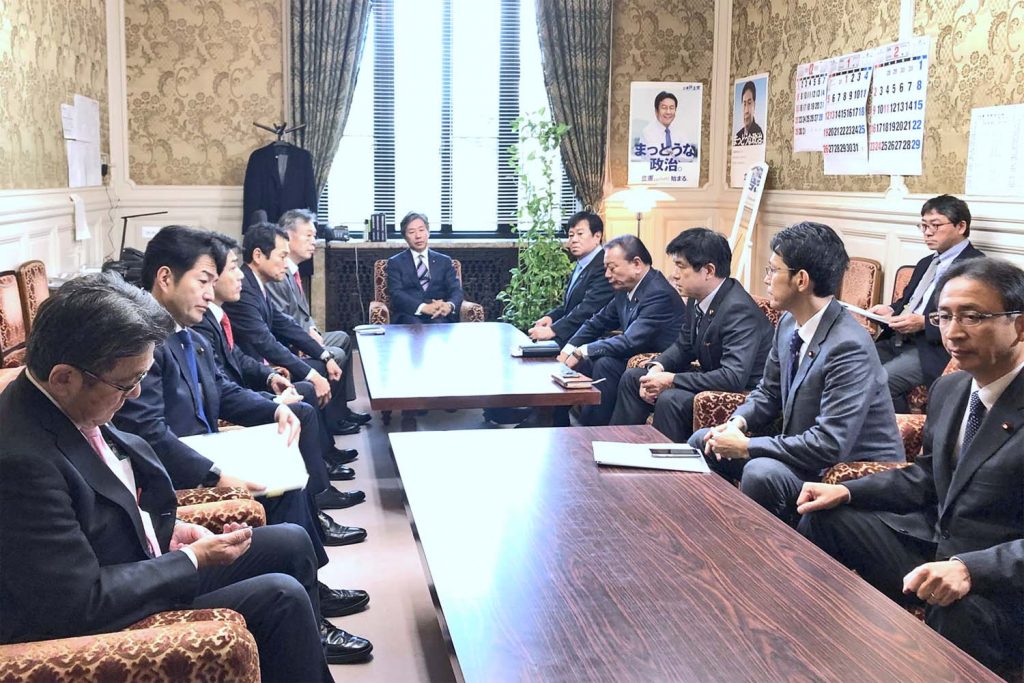

【4】カジノ(内閣委員会、11月29日)

カジノを誘致する自治体が国の認定を受けるさい、議会の議決が必要となる「区域整備計画」の認定期間は初回10年、以降5年ごとの更新とされている。一方、自治体がカジノ事業者と結ぶ「実施協定」の期間は30年間を超える長期になることが容認されている。

私は、認定の有効期間を超えた事業期間を実施協定で結ぶのは、議会の議決を形骸化させるのではないかと質問。

赤羽一嘉国交相(IR担当)は「議会の議決を経なければ認定の更新はできない」と答えた。

さらに私は、知事や議会の構成がかわり、認定の更新時期に自治体側がカジノから撤退しようとしても、事業者との「協定」が優先されるのではないかと追及。

赤羽国交相は「そういうことも想定される」と認めた。

政府が検討中の「基本方針」案は、自治体側の申請により認定取り消しが行われた場合の事業者への「補償」規定に言及しており、実施協定がしばりになり、一度始めたら後戻りできず、カジノに反対する民意が通らない仕組みだ。

赤羽国交相は「支障が生じないようにしたい」と答弁。

こうした事業のために、カジノ管理委員会を設置すべきではないし、カジノ実施法は廃止すべきだ。