「安倍首相には早くやめてもらいたい」「野党共闘の前進にドキドキしている」「桜を見る会の問題でも、被災者支援の取り組みでも、草の根の力を持っている共産党の値打ちがよくわかった」と話が弾みます。

埼玉県知事選挙でも、投票率が上がって野党共闘の候補者が当選したように、政治は変えられるという展望が見えれば、劇的な変化が生まれます。

埼玉県知事選挙でも、投票率が上がって野党共闘の候補者が当選したように、政治は変えられるという展望が見えれば、劇的な変化が生まれます。

|

|

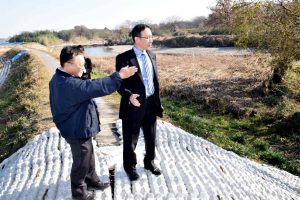

台風19号豪雨災害から2か月。埼玉県東松山市の被災地へ。石井ゆういち市議の案内で、都幾川と越辺川の決壊箇所を視察。応急復旧が行われていますが、本復旧工事をどのように行うか議論になっています。

堤防拡築や河道掘削だけでなく、流域全体の治水対策の検討が必要です。

|

|

都幾川の越水・氾濫現場。近年、緊急対策(天端の舗装、裏法尻の補強)が行われた区間は、越水はあったものの決壊せず、一定の効果があありました。しかし、対策が途切れた部分で氾濫が生じました。

検証と対策が求められます。

「しんぶん赤旗」12月14日付・1面より

冒頭から2人の閣僚が公職選挙法違反疑惑で辞任。税金を使った公的行事で安倍晋三首相自身の有権者買収疑惑―。臨時国会は始めから終わりまで自民党・安倍政権の「政治とカネ」をめぐる疑惑で紛糾しました。日本共産党など野党の追及で2閣僚を辞任に追い込み、自民・安倍政権のモラルハザード(倫理観の喪失)の深刻化があらわになりました。

幕引き図る与党

10月25日、公選法違反疑惑で経済産業相を辞任した自民党の菅原一秀衆院議員。同月11日の衆院予算委員会では、立憲民主党の本多平直議員、国民民主党の後藤祐一議員から、過去に選挙区内の有権者に贈答品を配ったとされる疑惑を追及され、「調べて報告する」と答弁していました。ところが、野党の追及に対して「確認作業をしている」(10月15日、参院予算委)などとはぐらかす中、週刊誌が新たに、公設秘書が17日に選挙区内の支援者の通夜で香典袋を手渡したことを報道。経産相就任後、さまざまな疑惑が指摘される下での公選法違反の行為は、国民の監視や野党の批判を軽視するものでした。

菅原氏は「あした国会で説明する」(24日)と述べた会見の翌朝、安倍首相に辞表を提出して辞任。野党は、公選法違反を事実上認めた菅原氏は「議員辞職に相当」として、説明責任を果たすよう同氏出席の衆院経産委理事会開催を申し入れましたが、与党はこれを拒否し幕引きを図りました。

さらに、それからわずか6日後の10月31日、河井克行法相が、妻・河井案里参院議員の公設秘書が運動員買収に関与した公選法違反の疑惑で辞任しました。案里氏は今年7月の参院選で初当選した際、選挙カーのアナウンサー13人に法定金額の2倍の報酬を支払ったとされています。

公の場に出ない

菅原・河井両氏とも「国会の停滞」を理由に辞任する一方で公選法違反を否定。以後、公の場に出ていません。

野党は、9月の内閣改造から2カ月足らずに1週間で2人の閣僚が辞任したことについて、「内閣総辞職に値する異常事態」との認識で一致。衆参両院の予算委員会で、安倍首相、菅原・河井両氏の説明を求めました。

衆参両院の予算委員会では、野党は安倍首相の任命責任を厳しくただしました。

11月6日の衆院予算委員会で日本共産党の塩川鉄也議員は、公選法違反が事実なら議員の資格が問われるとして、辞任に際し理由を不問にした安倍首相に対し「きちんと説明を求めるのが最低限の任命責任だ。事実解明に背を向けるのでは国民の不信は拡大するだけだ」と追及しました。

しかし、安倍首相は「任命責任」を口にするものの、その後も真相を明らかにしようとしません。首相や閣僚のスキャンダルについて国民に一切説明しようとしない、安倍政権のモラルハザードは深刻です。

「しんぶん赤旗」12月12日付・1面より

臨時国会で大争点となった「大学入試改革」。高校生、受験生、教員などと一体になった野党共闘が重要な成果を挙げました。大学入学共通テストへの英語民間試験の導入を延期に追い込み、公平性が問われた国語・数学の記述式問題の導入も延期の検討にまで追い込んだのです。安倍政権の「大学入試改革」の「2本柱」の破綻を示しました。

法案を共同提出

野党は、英語民間試験の導入について、国会質問や野党合同ヒアリングで、裕福な家庭の受験生が有利になるという経済格差や、限られた受験会場によって生じる地域格差などの問題を追及。10月24日に、導入延期法案を衆議院に共同提出しました。

萩生田光一文部科学相がBS番組で「自分の身の丈に合わせて勝負してほしい」(10月24日)と発言し、国民的な批判が起こる中、野党は緊急院内集会「英語民間試験の延期を求める会」(同31日)を開きました。同集会で日本共産党の畑野君枝衆院議員は「『身の丈のほど』を受験生に求めるような格差をはらんだ制度だ」と導入断念を求めました。参加した男子高校生は、友人とネット上で始めた署名がわずか6日間で3万7千人分集まったと報告。高校生は「不当な基準の下で、大事な人生の節目を決められる。それはなかったことにできない」と訴え、制度の見直しを求めました。

11月1日、政府は英語民間試験の導入の延期を決定しました。同日に野党は「緊急全議員集会」を開き、「全国の高校生、受験生をはじめとする国民のたたかいと、野党の結束した共闘の大きな成果だ」(日本共産党の志位和夫委員長)、「声をあげれば政治は動くという民主主義本来の姿を取り戻すことができた」(立憲民主党の枝野幸男代表)と共闘の成果を強調。同日、国会を訪問した男子高校生は「声をあげたことが初めて実る経験をした」「改悪を止める第一歩を踏み出せた」と喜びを語りました。

きっぱり中止を

日本共産党の塩川鉄也議員は11月6日の衆院予算委員会で、大学入試制度の転換を行ったのは安倍晋三首相が議長を務める「教育再生実行会議」だと指摘。「公平・公正が何よりも求められる大学入学テストを、営利を追求する民間事業者に委ねるのは間違っている」と迫りました。

「入試改革を考える会」代表の大内裕和中京大学教授は「(英語民間試験と記述式問題の)2本柱で問題になるのは、入試改革だけでなく教育改革そのものに大きな問題があるということ」とし、「一刻も早く結論を出してほしい。もっと教育現場を大事にしてほしい」(6日の記者会見)と述べました。野党は11月14日、記述式中止法案を提出しています。英語民間試験も記述式試験もきっぱり中止すべきです。

国立大学協会(会長 永田恭介筑波大学長)と日本共産党国会議員団の懇談会。

国立大学協会(会長 永田恭介筑波大学長)と日本共産党国会議員団の懇談会。

運営費交付金など基盤的経費の拡充や修学支援制度の拡充等について要望を受け、意見交換。

大幅削減されてきた運営費交付金の回復を。現在授業料免除の学生の支援を後退させてはならない。

交付金の拡充が必要/党国会議員団が国大協と懇談

「しんぶん赤旗」12月11日付・4面より

日本共産党国会議員団は10日、国立大学協会(国大協)と国会内で懇談しました。畑野君枝衆院議員は、運営費交付金が国立大の法人化(2004年度)以降の累積で1兆4946億円減らされ研究基盤を掘り崩してきたと指摘。安倍政権による交付金の競争的資金化にも憂慮を示しました。

国大協の永田恭介会長(筑波大学学長)は、交付金の競争的資金化を「安定的な教育研究ができなくなっている」と批判。運営費交付金の拡充を強く求めました。

畑野氏はまた、「高等教育無償化」の名で成立した大学等修学支援法を口実に、安倍政権が授業料減免のための運営費交付金を削減しようとしていることを批判。「授業料減免制度が後退しないよう、力を尽くしたい」と表明しました。

永田会長は、授業料減免のための交付金が削減されると、学部生に加え、大学として行っている大学院生への支援も困難になると指摘。「最低でも既存の授業料免除の総額が維持されること、更にはその拡充を求める」とした国大協決議を紹介し、「若者のために超党派で取り組んでほしい」と訴えました。

宮本徹衆院議員が、大学等修学支援法の財源には消費税増税分が充てられており、授業料減免のための交付金はそのまま残すべきだと語ると、永田会長が「全く同感」と応じる場面もありました。

懇談には笠井亮政策委員長、穀田恵二国対委員長、塩川鉄也衆院議員、吉良よし子参院議員も出席しました。

日本共産党と立憲民主党・国民民主党などの野党共同会派は、内閣府に対し「桜を見る会」に関する8項目の質問書を提出しました。

日本共産党と立憲民主党・国民民主党などの野党共同会派は、内閣府に対し「桜を見る会」に関する8項目の質問書を提出しました。

昨日の「与野党合意事項」の中で、閉会中に内閣委員会の理事会を開き、政府からの回答を受けることになっています。

衆院内閣委員会の理事会メンバーである、私と国民民主党の大島敦議員、立憲民主党の今井雅人議員が、松本文明内閣委員長の同席のもと、内閣府に手渡しました。

質問書は、野党「桜を見る会」追及本部で協議しまとめたもので、内閣官房・内閣府が推薦者名簿の人物の功労・功績をすべてチェックしているか、招待状に記載された『60』が総理の枠なのか、など8項目です。

提出後の会見で私は、今国会で安倍総理が関わる疑惑が浮かび上がるなか、野党が40日間の会期延長を要求し、それがかなわなかったもとで、内閣委理事会で回答を受けることになった。政府はしっかりと質問に答えていただきたい――と述べました。

また、今井議員は「十分な答えがなければ、理事会派井戸では終わらない」、大島議員は「しっかりとした回答を得て次の段階に進んでいきたい」と述べました。

臨時国会閉会日、浦和駅前で国会報告。伊藤岳参院議員、梅村さえこ衆院北関東比例予定候補と訴えました!

臨時国会閉会日、浦和駅前で国会報告。伊藤岳参院議員、梅村さえこ衆院北関東比例予定候補と訴えました!

政府与党は、野党の会期延長要求を拒否。安倍首相の逃げ切りは許さない。「桜を見る会」私物化疑惑について、内閣委員会で政府を質す機会をつくることを与党も受け入れざるを得ませんでした。閉会中も徹底追及します。

新しい政治/国民と開く/塩川・伊藤・梅村氏訴え/埼玉

「しんぶん赤旗」12月10日付・首都圏版より

日本共産党の塩川鉄也衆院議員と伊藤岳参院議員、梅村さえこ衆院北関東比例予定候補は臨時国会が閉会となった9日、さいたま市のJR浦和駅西口で訴え、きたる解散・総選挙で安倍政権を退陣に追い込む決意を語りました。

梅村氏は、10月から国民に消費税10%増税が押し付けられたもとで、安倍政権による「桜を見る会」の税金私物化問題が発覚したことを批判し「『税金は国民のために使え』の声を大きく広げよう」と呼びかけました。

塩川氏は、「桜を見る会」疑惑をめぐり、野党が結束して国会の会期延長を求めたことを紹介し「このまま幕引きすることは許されない。今後も追及の先頭に立ちます」と強調。伊藤氏は「カネで買収するような政治は、もう終わりにしよう。国民が納めた税金が、国民のために還元される、新しい政治を切り開きましょう」と訴えました。

訴えを聞いていた女性(50)=さいたま市=は「自民党は『逃げ切った』と言うけど、その言葉に後ろめたいことがあるというのが表れている。野党はまだまだ追及してほしい」と話しました。

野党が提出した会期延長の申入れについて、各党が意見表明しました。

私は「疑惑を徹底解明するため、会期延長が必要だ」「国会閉会で幕引きを図ろうとしていることは言語道断」と表明しました。

以下、意見表明の要旨です。

私は日本共産党を代表して、今国会の会期を40日間延長することに賛成の意見を表明します。会期延長を求める理由は、総理主催「桜を見る会」に係る疑惑の徹底解明のためであります。

私は日本共産党を代表して、今国会の会期を40日間延長することに賛成の意見を表明します。会期延長を求める理由は、総理主催「桜を見る会」に係る疑惑の徹底解明のためであります。

総理主催「桜を見る会」は、税金を使った内閣の公的行事であり、「各界において功績、功労のあった方々を招き、日頃の労苦を慰労する」ことを目的として行われてきたものであります。ところが安倍政権のもとで、招待者は増え続け、1万5千人の招待者のうち、総理推薦が1千人、官邸推薦1千人、自民党推薦は6千人にのぼります。しかも、地元後援会を多数参加させていたことは、公的行事を私物化し、税金による有権者の買収が問われる大問題です。また、政府が「私人」とする総理夫人が知人を招待していた実態の解明も必要です。

また「桜を見る会」とパッケージになっている安倍後援会主催の「前夜祭」も重大です。会費5000円は、安倍事務所が集め、そのままホテルに渡したといいますが、その費用を安倍後援会が補てんしていれば、公選法違反の利益供与であり、ホテル側が穴埋めしていたら安倍氏側への違法献金の疑いがあります。政治資金規正法の収支報告書不記載も問われています。

これらの疑惑は安倍総理にしか答えられないものです。野党は、予算委員会集中審議を開いて、安倍総理が説明するよう、繰り返し要求してきましたが、安倍総理と政府与党がいっさい無視し、国会閉会で幕引きを図ろうとしていることは、言語道断であります。

さらに重大なことは、「桜を見る会」の招待者名簿や関係文書などを一方的に廃棄し、証拠隠滅をはかっていることです。招待者名簿などの公文書は、民主主義の根幹を支える国民共有の財産であり、政府の都合で廃棄するなどあってはならないことです。

5月9日、宮本徹議員が招待者名簿などの資料要求した1時間後に、大型シュレッダーで廃棄したといい、バックデータが存在していたにもかかわらず、その後の資料提出要求にも応じていません。さらに、内閣府における招待者名簿作成に係る公文書の保存期間を「1年未満」に変更し、資料提出要求を拒否する口実にしています。これは、国会の行政監視機能を妨害し、民主主義の根幹を破壊する暴挙であり、断じて許されません。

何よりも悪徳マルチ商法で高齢者を食い物にしたジャパンライフの元会長が総理枠で招待されていたという疑惑は深刻です。被害者は7000人、被害総額は2000億円という巨大詐欺商法事件において、総理主催「桜を見る会」の招待状が、被害拡大に手を貸すものとなっていたのであり、安倍総理の責任は重大です。

2014年当時、行政処分を前提に立入検査を検討していた消費者庁に対する政治的介入の疑いも浮上しており、徹底解明が必要です。

総理は「招待者の取りまとめには関与していない」という11月8日の答弁を修正し、実際には「意見を述べていた」と認めました。ジャパンライフの山口元会長とは「個人的な関係は一切ない」と言いましたが、かつて安倍晋太郎外務大臣が訪米時に山口氏と面談した際に大臣秘書官として同行していたことが明らかになっており、虚偽答弁の疑いは放置できません。

安倍総理の説明には「納得できない」という声が圧倒的多数であります。

「桜を見る会」をめぐる疑惑の徹底解明は、国民の負託をうけ行政監視機能を担う国会の重要な責務です。ただちに総理出席の予算委員会を開くべきあり、安倍総理は、憲法63条にもとづき国会に出席し答弁義務をはたすべきであります。

以上、安倍総理の「桜を見る会」にかかる疑惑を徹底解明するため、40日間の会期延長を求め、意見表明とします。