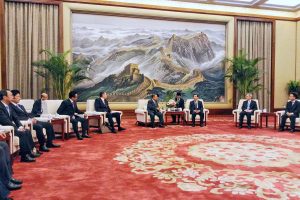

有害鉄鋼スラグ不法投棄問題について、群馬県のみなさんと環境省・国交省に要請。酒井県議、角田渋川市議らが出席。

有害鉄鋼スラグ不法投棄問題について、群馬県のみなさんと環境省・国交省に要請。酒井県議、角田渋川市議らが出席。

渋川地区広域市町村圏清掃センターの処分場建設にあたって、資材として有害な鉄鋼スラグが使用されてる問題と事業費の水増し問題について、環境省に指摘。

環境省は、審査を委任している県において、適正に行われていると承知していると回答。国道、市道や八ッ場ダムでも有害な鉄鋼スラグが使用されていることについては、廃棄物処理法を運用する県の判断だと答えました。

私は「廃棄物処理法の適正な運用、権限の行使が問われている。県任せではなく、国として交付金事業の執行状況を把握せよ。鉄鋼スラグについては県として、産業廃棄物と認定したのだから、土壌汚染対策法や水質汚濁防止法による対処ではなく、廃棄物処理法に基づく措置を行え」と求めました。

国交省に対しては、八ッ場ダムにおける鉄鋼スラグの使用実績を出すよう求めました。

「しんぶん赤旗」8月8日付・首都圏版より

処分場交付金返還を/塩川議員が関係省庁聞き取り

群馬県内で大同特殊鋼渋川工場の有害鉄鋼スラグが不法役棄されている問題などで、日本共産党の塩川鉄也衆院議員は7日、関係省庁に聞き取り、指導を求めました。酒井宏明県議、角田喜和渋川市謡らが同席しました。

酒井県議らは、渋川地区広域市町村圏振興整備組合による処分場建設費用に環境省の交付金か支出されたことに関運し、看過できない不正がまかり通っていたことなどを追及。「環境にやさしい処分場建設ということで支給されたにもかかわらず、有害スラグが使用されていたのは問題だ」とし、交付金返還を求めるよう要請しました。

同社の産業廃棄物を埋立ている最終処分場(渋川市)の地下水から環境基準を超える六価クロム、フツ素が検出されています。角田市議は、「くみ上げられた地下水か、渋川工場を経由して利根川に廃棄されている」とし、処分場の許可取り消し、河川廃棄をやめさせるべきだと迫りました。

環境省は、産廃処理は県が実施主体であることを説明した上で、県に問い合わせたところ間題ないとの回答があったと述べるにとどまりました。利根川への排水が基準値以内なのかを省として確認したものではないとも述べました。

塩川氏は、「廃棄物処理法に基づいて適正に処理されているのか国としても確認する責任がある」と同省の対応をただしました。

日本共産党国会議員団の福島チームは、9月に福島調査を計画しています。このほど、与党は東日本大震災復興加速化提言を発表。これらを踏まえ、復興庁等から政府の取り組み状況についてヒアリング。岩渕友参院議員、藤野保史衆院議員と一緒です。

日本共産党国会議員団の福島チームは、9月に福島調査を計画しています。このほど、与党は東日本大震災復興加速化提言を発表。これらを踏まえ、復興庁等から政府の取り組み状況についてヒアリング。岩渕友参院議員、藤野保史衆院議員と一緒です。 東電が福島第二原発の廃炉の検討を打ち出したことは、「オール福島」の運動があったからこそ。住民の理解と納得が重要です。国と東電の責任を持った対応を求めたい。

東電が福島第二原発の廃炉の検討を打ち出したことは、「オール福島」の運動があったからこそ。住民の理解と納得が重要です。国と東電の責任を持った対応を求めたい。

有害鉄鋼スラグ不法投棄問題について、群馬県のみなさんと環境省・国交省に要請。酒井県議、角田渋川市議らが出席。

有害鉄鋼スラグ不法投棄問題について、群馬県のみなさんと環境省・国交省に要請。酒井県議、角田渋川市議らが出席。 茨城県桜川市で日本共産党演説会。8月26日告示、9月2日投票で桜川市議選が行われます。3期目をめざす菊池のぶひろ市議が議会報告、大内くみ子党県副委員長(参院茨城選挙区予定候補)が訴えました。

茨城県桜川市で日本共産党演説会。8月26日告示、9月2日投票で桜川市議選が行われます。3期目をめざす菊池のぶひろ市議が議会報告、大内くみ子党県副委員長(参院茨城選挙区予定候補)が訴えました。 安倍政権を退陣に追い込む野党共闘の前進のため、日本共産党を大きくしてください!

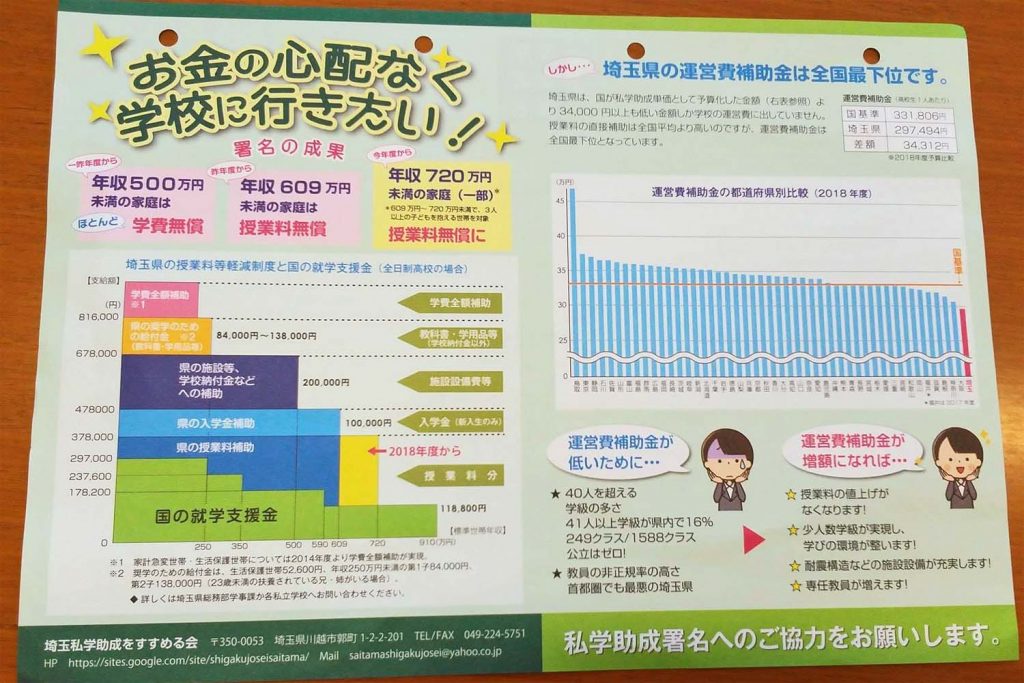

安倍政権を退陣に追い込む野党共闘の前進のため、日本共産党を大きくしてください! 埼玉私学助成をすすめる会の皆さんと懇談。教育予算の増額、私立高校生への就学支援金制度の拡充、私立学校への経常費助成補助を求めて署名運動に取り組んでいます。

埼玉私学助成をすすめる会の皆さんと懇談。教育予算の増額、私立高校生への就学支援金制度の拡充、私立学校への経常費助成補助を求めて署名運動に取り組んでいます。

梅村さえこさんは、企画の一つである朗読劇「もしも魔法が使えたら」という戦争孤児の語りにも参加。

梅村さえこさんは、企画の一つである朗読劇「もしも魔法が使えたら」という戦争孤児の語りにも参加。

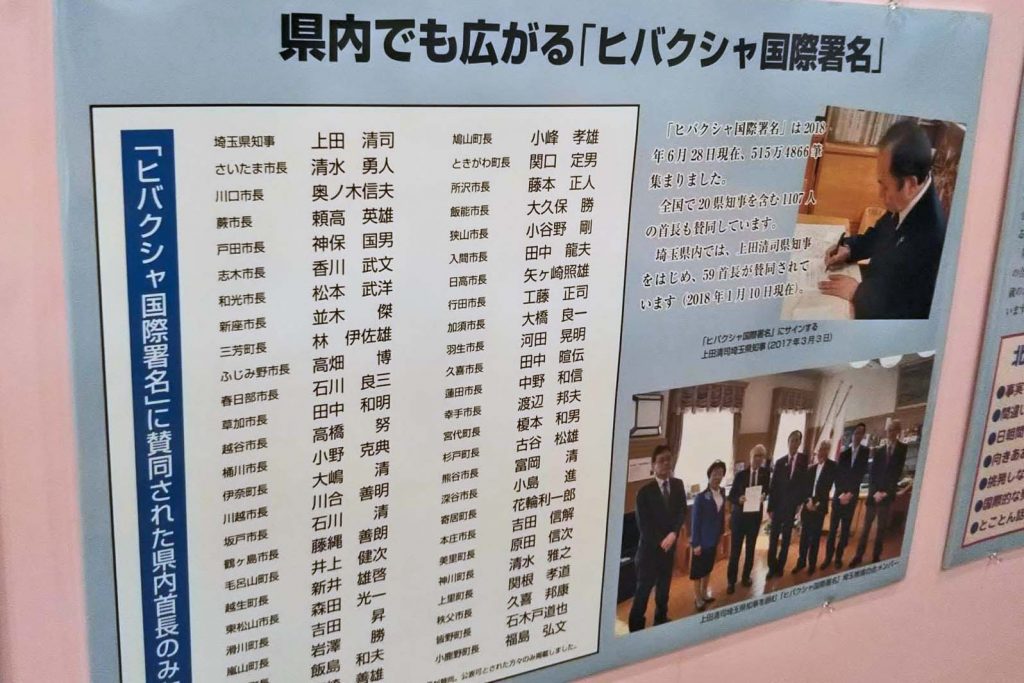

埼玉県原爆死没者慰霊式に出席。原爆で亡くなった方々に哀悼の意を表するとともに、今なお後遺症で苦しむ方々にお見舞いを申し上げます。

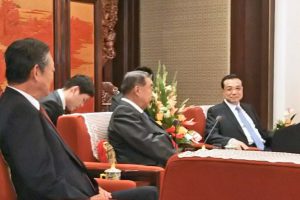

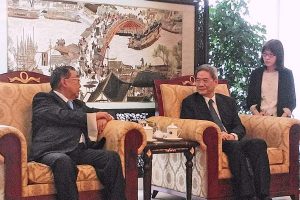

埼玉県原爆死没者慰霊式に出席。原爆で亡くなった方々に哀悼の意を表するとともに、今なお後遺症で苦しむ方々にお見舞いを申し上げます。 大島衆議院議長中国訪問団4日目。西安から深圳(しんせん)へ。

大島衆議院議長中国訪問団4日目。西安から深圳(しんせん)へ。

ちなみに、経済特区である深圳市は規制が緩く、例えば公道での自動運転も可能だとのこと。事故の例は「わからない」ということですが、先の国会で議論となったサンドボックスがすでに実践されています。

ちなみに、経済特区である深圳市は規制が緩く、例えば公道での自動運転も可能だとのこと。事故の例は「わからない」ということですが、先の国会で議論となったサンドボックスがすでに実践されています。

飯能市で日本共産党のつどい。

飯能市で日本共産党のつどい。 飯能駅前で西日本豪雨災害被災者救援募金の訴えと国会報告。

飯能駅前で西日本豪雨災害被災者救援募金の訴えと国会報告。 党国会議員団総会で志位委員長があいさつ。182日間の通常国会が事実上閉会となります。

党国会議員団総会で志位委員長があいさつ。182日間の通常国会が事実上閉会となります。