梅村さえこさん、伊藤岳さん、やぎした県議、所沢市議団、6議席目をめざす天野さんと一緒です。

【新聞「新埼玉」掲載】安倍9条改憲を断念させる年に

新聞「新埼玉」1月号より

新春に想う

昨年は、モリカケ疑惑や働き方改革法案、入管法審議など、公文書・資料の改ざん、ねつ造、隠ぺい、虚偽答弁が何度も繰り返されました。国民にまともに語ることができないのは、安倍首相による国政私物化だからであり、安い労働力をもとめる財界要求に応えた政治だからです。憲法で規定された国会の立法権と行政監視機能をないがしろにする安倍首相に憲法を語る資格はありません。

憲法審査会では1年間を通して、自民党改憲案の審議を行わせませんでした。国会における野党の共同の力の大本には、3千万人署名をはじめとした憲法9条を守り、生かそうという市民のたたかいがあります。今年こそ、安倍9条改憲を断念させる年にしましょう。

首都圏の空を危険なオスプレイが飛び回るのは許せません。日米地位協定に基づく異常な米軍言いなりの実態を告発してきた沖縄県のたたかいが、全国知事会による地位協定の抜本改定を求める国への提言につながりました。オスプレイの配備撤回、沖縄への米軍新基地建設中止、大軍拡計画ストップ、安保法制を廃止しましょう。

東海第二原発の再稼働反対の運動は、首都圏各地の地方議会で意見書が採択されるなど、大きく広がっています。安倍政権の原発輸出戦略は破たんしています。省エネ・再生可能エネルギーの急速な普及で「原発ゼロ」の日本を実現しましょう。

暮らし第一の政治を実現したい。空前の儲けをあげている大企業や富裕層には減税し、所得を減らしている庶民には消費税増税を押し付ける政治を続けさせるわけにはいきません。高すぎる国民健康保険税の危機打開の提案を行っているのが日本共産党です。

安倍首相が消費税10%を掲げて初めてたたかう選挙が、今年の統一地方選挙と参議院選挙です。安倍9条改憲を断念に追い込む絶好の機会が、この二つの選挙です。市民と野党の本気の共闘を成功させ、その要となってがんばる日本共産党の躍進で、安倍自公政権に退場の審判を下して、新しい政治をつくりましょう。

埼玉で新春宣伝行動/川口・浦和・大宮駅前

たくさんのサポーターも駆けつけ、新年から元気に選挙の年に踏み出しました。

たくさんのサポーターも駆けつけ、新年から元気に選挙の年に踏み出しました。

統一地方選・参院選へダッシュ/各地で宣伝

「しんぶん赤旗」1月3日付・6面より

埼玉/塩川議員、梅村・伊藤予定候補/憲法生きる政治へ

日本共産党の塩川鉄也衆院議員、梅村さえこ参院比例予定候補、伊藤岳参院埼玉選挙区予定候補は1日、埼玉県の大宮駅、浦和駅、川口駅で正月宣伝に取り組みました。村岡まさつぐ県議(川口市選出)、さいたま、川口両市の市議・予定候補も参加しました。

伊藤氏は、政党助成金や企業献金を受け取る政党ばかりが増えたから、国民の怒りがわからない政治が横行すると訴え「誰もがまともに暮らせる社会へ、全力で今年も走る決意だ」と語りました。

梅村氏は、水道法改悪や外国人労働者問題、消費税10%への増税などに言及し「決して諦める必要はない。諦めない市民の運動がどんどん広がっている。特に昨年はその輪が広がり、新しい政治の流れを作り出した1年だった」と強調。

塩川氏は、憲法9条を守り生かす政治は、沖縄における安倍首相の横暴勝手を許さない力にもなると指摘し、「憲法が生きる政治の実現のため、安倍改憲を許さない取り組みを大きく広げていこう」と呼びかけました。

安倍9条改憲、原発ゼロ、消費税増税の審判を下そう

関東地方の主な米軍・自衛隊施設に関する2019年度予算案(及び2018年度第二次補正予算案)について

関東地方の主な米軍・自衛隊施設に関する2019年度予算案(及び2018年度第二次補正予算案)の内容が明らかになりました。

2018年度第二次補正予算案のポイント及び2019年度予算案に関して9月の概算要求(塩川鉄也HPの「活動日記」2018年9月4日付をご覧ください)との主な変更点は以下の通り。

1)2018年度第二次補正予算案のポイント

来年度100億円を超え、この間の6年間で300億円を超える入間基地の施設整備費について、さらに補正予算で18億円も計上している。自衛隊病院隊舎の新設8億円など、急ぎでもない事業が補正予算として計上されるのはおかしい。

その他、大宮駐屯地3億円、土浦駐屯地3億円、百里基地5億円の施設整備費が新たに措置されている。

2)2019年度予算案の概算要求との変更点について

宇都宮駐屯地や熊谷基地などの施設整備費が二次補正予算に前倒しで計上され、その分が減額となっている。消費税が8%から10%に増税されることによる経費増分が反映されている。

詳細は以下の通りです。

(1)2018年度第二次補正予算案について

| 1.米軍施設(横田飛行場、所沢通信施設、大和田通信所、厚木海軍飛行場) | ||

| 計上事業なし |

― |

― |

|

― |

||

| 2.陸自駐屯地(朝霞・大宮・相馬原・宇都宮・北宇都宮・勝田・土浦・霞ヶ浦・古河・習志野・木更津)及び空自基地(百里・熊谷・立川・横田・府中・入間)における「施設整備費」 | |

| 大宮駐屯地 | 約3億円 |

| ボイラーの整備 | |

| 宇都宮駐屯地 | 約5億円 |

| 隊舎の耐震改修4.9億円(2019年度予算分の前倒し)、ブロック塀の整備200万円 | |

| 土浦駐屯地 | 約3億円 |

| 電源の整備 | |

| 百里基地 | 約5億円 |

| 空調設備の改修5億円、ブロック塀の整備0.1億円 | |

| 熊谷基地 | 約2億円 |

| 機械設備の改修0.9億円(2019年度予算分の前倒し)、空調設備の改修0.8億円 | |

| 入間基地 | 約18億円 |

| 自衛隊病院隊舎の新設8億円、空調設備の改修5億円、食厨房の改修4億円、隊舎の改修0.6億円 | |

| その他は計上事業なし | ― |

| ― | |

| 3.陸上総隊隷下の部隊(司令部および司令部付隊、第一空てい団、第一ヘリ団、中央即応連隊、特殊作戦群、中央特殊武器防護隊、対特殊武器衛生隊、国際活動教育隊、中央情報隊、システム通信団、水陸機動団、新編予定のサイバー部隊、電磁波作戦部隊)及びその他の主な部隊について | |

| 第一空てい団(習志野) | 約0.3億円 |

|

救命胴衣など(2019年度予算分の前倒し) |

|

| 第一ヘリ団(木更津) | 約500万円 |

| CH47スリングベルトの改修など | |

| 特殊作戦群(習志野) | 約0.3億円 |

| 水陸機動団(相浦) | 約1.4億円 |

| 水中偵察用機材1.0億円、備品0.4億円など | |

| 防衛医科大学校(所沢) | 約0.7億円 |

| 診療機器の更新 | |

| その他は計上事業なし | ― |

|

― |

|

(2)2019年度予算案について

| 1.米軍施設(横田飛行場、所沢通信施設、大和田通信所、厚木海軍飛行場) | ||

| 横田飛行場提供施設整備 |

歳出ベース9億1400万円 |

契約ベース12億9800万円 |

|

管理棟、倉庫(給油機器)、整備用格納庫、ユーティリティ(給電・給水)。いずれも継続事業 |

||

| 厚木海軍飛行場提供施設整備 |

歳出ベース19億4900万円 |

契約ベース30億3600万円 |

|

汚水排水施設、雨水排水施設、工場(車両)改築、ユーティリティ(給電・給水)。いずれも継続事業 |

||

| 所沢通信施設及び大和田通信所に関係する経費は計上していない |

― |

― |

|

― |

||

| 2.陸自駐屯地(朝霞・大宮・相馬原・宇都宮・北宇都宮・勝田・土浦・霞ヶ浦・古河・習志野・木更津)及び空自基地(百里・熊谷・立川・横田・府中・入間)における「施設整備費」 | |

| 朝霞駐屯地 | 約19億円 |

| 朝霞市公共下水への接続工事10億円(2021年度に完成予定)。朝霞市の工事に対しては、防衛省が負担金を払う(2020年度以降)。詳細については朝霞市と協議中。 庁舎の改修6億円。既存庁舎の空調設備の老朽更新や通信機材設置に伴う建屋改修。 庁舎の新設3億円。第一師団の偵察部隊が使用する狭隘な施設の新築。 調査工事0.8億円。女性隊員の庁舎・隊舎の狭隘化解消、建て替えのための調査費。 |

|

| 宇都宮駐屯地 | 計上事業なし |

| 2018年度二次補正予算に前倒しで計上 | |

| 習志野駐屯地 | 約2億円 |

| 管理棟の新設2億円。仮設建物である装備品管理施設の新設。調査工事0.3億円。降下訓練塔の老朽対策 | |

| 百里基地 | 約3億円 |

| 格納庫の改修0.35億円、局舎の改修0.2億円、庁舎の改修0.1億円(いずれも三沢から百里への第3飛行隊移動に対応するもの)。 器材庫の改修0.2億円。 汚水排水設備の整備2億円。 空調設備の改修0.2億円。 着陸拘束装置設置のための調査工事費500万円。庁舎新設の調査費600万円。 |

|

| 熊谷基地 | 計上事業なし |

| 2018年度二次補正予算に前倒しで計上 | |

| 府中基地 | 約22億円 |

| 庁舎の建替18億円。航空開発実験集団司令部庁舎の耐震対策。 庁舎の改修2.5億円。宇宙状況監視(SSA)システムの運用の拠点として活用。 隊舎の解体2億円。外来宿舎の解体 |

|

| 入間基地 | 約108億円 |

| 航空貨物用倉庫の建替13.5億円、航空燃料貯蔵施設の新設13億円、洗機場の新設4億円。通信局舎の新設2億円(いずれもC2受け入れ関連)。 プログラム管理隊庁舎の改修0.2億円。 入間病院の新設41億円。2期。 災害対処拠点地区等の整備9億円。 航空医学実験隊(1・2部)庁舎の新設17億円。 雨水排水施設の整備2億円。 調査工事1億円。C2整備格納庫0.3億円。基地内のライフライン(給排水・電気設備等ユーティリティ関連)の検討1億円 |

|

| 大宮駐屯地、相馬原駐屯地、北宇都宮駐屯地、勝田駐屯地、土浦駐屯地、霞ケ浦駐屯地、古河駐屯地、木更津駐屯地、立川基地、横田基地はなし | ― |

| ― | |

| 3.陸上総隊隷下の部隊(司令部および司令部付隊、第一空てい団、第一ヘリ団、中央即応連隊、特殊作戦群、中央特殊武器防護隊、対特殊武器衛生隊、国際活動教育隊、中央情報隊、システム通信団、水陸機動団)及びその他の主な部隊 | |

| 陸上総隊司令部及び司令部付隊(朝霞) | 計上事業なし |

| ― | |

| 第一空てい団(習志野) | 約1.1億円 |

| 空挺傘損耗更新など | |

| 第一ヘリ団(木更津) | 計上事業なし |

| ― | |

| 中央即応連隊(宇都宮) | 約6.6億円 |

| 爆発物処理関連機材(IED対処)など | |

| 特殊作戦群(習志野) | 約13.3億円 |

| ― | |

| 中央特殊武器防護隊(大宮) | 約2.4億円 |

|

除染車1両、除染装置1両 |

|

| 対特殊武器衛生隊(三宿) | 約0.3億円 |

|

生物剤対処用衛生ユニット維持 |

|

| 国際活動教育隊(駒門) | 計上事業なし |

|

― |

|

| 中央情報隊(朝霞) | 計上事業なし |

|

― |

|

| システム通信団(市ヶ谷) | 約3.9億円 |

|

無線搬送装置 |

|

| 水陸機動団(相浦) | 約7.6億円 |

|

水中偵察用備品2.3億円、相浦訓練施設整備4.6億円など |

|

| 大井通信所(ふじみ野市) | 約7億円 |

|

保全警備システムの保守整備250万円、通信所警戒監視要員(役務)の確保3600万円、老朽施設の建替6億8千万円 |

|

| 防衛医科大学校(所沢) | 約114億円 |

|

患者医療費40億円、学校機能維持費50億円、インフラ整備費7億円、医療備品整備16.5億円、防衛医学研究センター0.5億円 |

|

| 航空医学実験隊(入間) | 約5億円 |

|

操縦者作業負担度測定装置3億円、維持経費2億円 |

|

| 航空機動衛生隊(小牧) | 約400万円 |

|

機動衛生ユニット維持費 |

|

| 陸自化学学校(大宮) | 約500万円 |

|

学校教育に必要な消耗品、教材等の経費 |

|

来年度予算案と今年度二次補正予算案のヒアリング

公共事業チェック議員の会/八ッ場ダム予定地を視察

公共事業チェック議員の会による八ッ場ダム予定地視察に参加。国交省から工事の進捗状況の説明を受けるとともに、八ッ場あしたの会のみなさんから地すべり対策や代替地安全対策の問題点についてお話を聞きました。

公共事業チェック議員の会による八ッ場ダム予定地視察に参加。国交省から工事の進捗状況の説明を受けるとともに、八ッ場あしたの会のみなさんから地すべり対策や代替地安全対策の問題点についてお話を聞きました。

日本共産党から山添拓参院議員、伊藤ゆうじ群馬県議が参加。立憲民主党の国会議員、県会議員も参加しました。

日本共産党から山添拓参院議員、伊藤ゆうじ群馬県議が参加。立憲民主党の国会議員、県会議員も参加しました。

ダム本体工事は9割方進んでいるといいます。来年度中の完成をめざしています。

|

|

八ッ場ダム周辺は、浅間山の噴火物が堆積した地層で大変脆いため、ダムに湛水した場合、地すべり被害が生じる危険性があります。

国交省は、造成宅地の安全対策として、当初鋼管杭工事を予定していたのに、ソイルセメント盛り土に代えました(上の写真)。また地すべりや未固結堆積物の対策として、押さえ盛り土工事を計画していたのに、川原畑地区など複数箇所で対策を取りやめてしまいました(下の写真)。いずれも経費の節減になっています。

国交省は、地質試験の結果だと言いますが、コストダウンを優先し、安全対策を後退させることになるのではないかと懸念します。

依存症千葉教室に参加/全国薬物依存症者家族会連合会主催

全国薬物依存症者家族会連合会(やっかれん)が主催する依存症千葉教室に参加。文部科学省の委託事業です。薬物だけでなく、インターネット、ゲームなどの依存症について、依存経験者やその家族、支援者が、その体験や支援活動について、語り交流する場となりました。

全国薬物依存症者家族会連合会(やっかれん)が主催する依存症千葉教室に参加。文部科学省の委託事業です。薬物だけでなく、インターネット、ゲームなどの依存症について、依存経験者やその家族、支援者が、その体験や支援活動について、語り交流する場となりました。

この間、薬物依存症者の家族を支援し、薬物依存症者の回復を支援する「やっかれん」の活動のお手伝いをしてきました。

特に厚労省や法務省、文科省、内閣府、警察庁などへ行政機関への働きかけをサポートしてきました。

「薬物依存症は病気」と訴えてきた「やっかれん」をはじめとした関係者の取り組みによって、政府の施策、事業も変わってきたのは大きな成果です。

薬物依存症者の治療、回復を支援する取り組みを前進させるために、ご一緒にがんばりたい。

薬物依存症者の治療、回復を支援する取り組みを前進させるために、ご一緒にがんばりたい。

安心と信頼が必要/千葉/依存症の学習会

「しんぶん赤旗」12月28日付・14面より

塩川氏あいさつ

依存症への正しい知識を教育関係者や保護者、地域住民に広めようと、文部科学省委託事業の学習会「あなたの身近にある依存症千葉教室」(主催・全国薬物依存症者家族会連合会=薬家運)が24日、千葉県教育会館で開かれました。日本共産党の塩川鉄也衆院議員が出席しました。

埼玉県立精神医療センター副病院長の成瀬暢也氏が「薬物依存症とは」と題して講演。「依存症は病気であり懲らしめてよくなるものではない。安心できる居場所と信頼できる人がいれば健康に生きていける」と指摘しました。

最近問題化している「ネットーゲーム依存」について、芳山隆一氏(アスク・ヒューマン・ケア企画開発室長)は「解決の糸口は、子どもがなぜ依存するのかを理解すること。自助グループや医療機関に助けを求めてほしい」と説明しました。

オンライングーム依存の当事者も、「生きる苦しさにフタをするためにアディクション(依存)を使わざるをえなかった。回復を共に目指す仲間がいるから生き延びられている」と訴えました。

薬家運と各府省との話し合いをサポートしてきた塩川議員は、「薬家連の活動が『薬物依存症は病気』だという方向に行政の認識を前に進めてきた。依存症のみなさんが、生きていてよかったと思える社会につなげるために力を合わせたい」とあいさつしました。

茨城・かすみがうら市で演説会

茨城県かすみがうら市で演説会。来年1月13日告示、20日投票で、かすみがうら市議選が行われます。佐藤ふみお市議と訴えました。

茨城県かすみがうら市で演説会。来年1月13日告示、20日投票で、かすみがうら市議選が行われます。佐藤ふみお市議と訴えました。

大型焼却施設建設など行政の無駄遣いを一貫して追及してきたのが佐藤市議です。国保税引き下げなど市民要求実現のために全力でがんばります。

消費税増税とでたらめな対応策、F35の100機購入や美しい辺野古の海への土砂投入に、みな怒っています。

日本共産党の躍進で、安倍政権ノーの審判を!

茨城・かすみがうら/塩川氏訴え/佐藤候補の勝利必ず

「しんぶん赤旗」12月25日付・首都圏版より

来月、市議選

茨城県かすみがうら市で23日、塩川鉄也衆院議員を迎えた日本共産党演説会が開かれ、来年1月に迫る市議選で5期目をめざす佐藤ふみお市議が決意表明しました。

塩川氏は、野党が結束して安倍政権に対峙(たいじ)したのが通常・臨時国会のとりくみだったと指摘。裁量労働制の導入撤回や「原発ゼロ基本法案」の提出、臨時国会に自民党改憲案の提示を食い止めたことなどを紹介し、一致点での共同で政治を変える共産党の役割を強調。「安倍政権を退陣に追い込む審判を下せるのが今度の市議選。佐藤さんを何としても市議会に押し上げよう」との呼びかけに会場は大きな拍手に包まれました。

県議選をたたかった山中たい子県議があいさつし、「医療や福祉を充実させ、財政力全国9位にふさわしい県政に変えたい。危険な東海第2原発の再稼働は何としてもストップを」と呼びかけまし

た。

佐藤ふみお市議は、市が莫大(ばくだい)な費用をかけて計画している広域ごみ処理施設建設の問題点を告発。「税金のムダ遣いをきっぱりやめさせて、国保税の引き下げや子育て支援など、市民生活最優先の市政を実現したい」と訴えました。

埼玉・党会議であいさつ

ホンダ狭山工場閉鎖計画/雇用と地域経済に社会的責任を/門前宣伝行動に参加

ホンダ狭山工場閉鎖計画に対する日本共産党埼玉西南地区委員会の門前宣伝行動に参加。たくさんの労働者がビラと赤旗宣伝紙を受け取ってくれました。

ホンダ狭山工場閉鎖計画に対する日本共産党埼玉西南地区委員会の門前宣伝行動に参加。たくさんの労働者がビラと赤旗宣伝紙を受け取ってくれました。

日産・ゴーン氏の逮捕が大きく報道されています。ゴーン氏の主導した日産リバイバルプランは、5つの工場を閉鎖、2万人を超えるリストラ、下請け企業切り捨てを強行しました。雇用と地域経済に深刻な影響を与えたことが大問題になりました。そのゴーン氏が、大リストラの一方で多額の報酬を受け取っていたことが厳しく批判されています。

日産は「業績不振」を口実に工場閉鎖などを行いましたが、ホンダは業績好調です。それなのになぜ、狭山工場を閉鎖するのか。納得のいく説明は一切ありません。

日産は「業績不振」を口実に工場閉鎖などを行いましたが、ホンダは業績好調です。それなのになぜ、狭山工場を閉鎖するのか。納得のいく説明は一切ありません。

ホンダは、雇用と地域経済に対する社会的責任を果たすべきです。

ホンダは工場存続せよ/埼玉・狭山/共産党が門前宣伝

「しんぶん赤旗」12月24日付・4面より

塩川議員訴え

日本共産党埼玉西南地区委員会は21日、埼玉県狭山市の自動車メーカー大手、ホンダの狭山工場門前で宣伝を行いました。宣伝は、ホンダが狭山工場の閉鎖と寄居工場への生産拠点集約を発表したことを受けて1年前から始めたもので、今回で12回目となりました。

塩川鉄也衆院議員や狭山市議団も参加。「来年の統一地方選と参院選、『二つの選挙』で勝って政治を変えよう」「大企業優遇政治を大本から変えて、狭山工場存続を」と訴え、約420枚のビラを配布しました。

11月に日産のゴーン前会長が逮捕されて以来、これまでの行動で配布してきたアンケートの返送が増えており、ゴーン流大リストラと経営者の横暴が、現在のホンダの状況と重なり、関心が高まっています。

このことを受けて、ゴーン前会長逮捕が報じられた「しんぶん赤旗」日曜版の見本紙をビラと一緒に門前で配布すると、用意した65部はあっという間になくなり、労働者から「ごくろうさまです」「がんばってください」などの激励も多く寄せられました。

米軍基地跡地利用/敷地全域の土壌汚染調査を/防衛省要請に同席

2017年総選挙の「1票の格差」をめぐる最高裁判決について

2017年の総選挙は、この間の衆議院選挙制度「改革」で、定数を過去最少にまで削減し、地域社会を分断する大幅な区割り改定に基づき行われました。この「改革」の最大の問題は、小選挙区制を温存したことにあります。

昨年の総選挙でも、小選挙区で第1党の自民党が4割台の得票で7割台の議席を占め、半数におよぶ「死票」を生み出しています。

このような民意と議席に著しいかい離をもたらす小選挙区制を廃止し、民意を反映する選挙制度に抜本的に改革する必要があります。

ベトナム公共サービス労働組合の代表と懇談

入間基地拡張強化予定地/ベンゼンとPCBが存在/工事を中断して調査・分析を

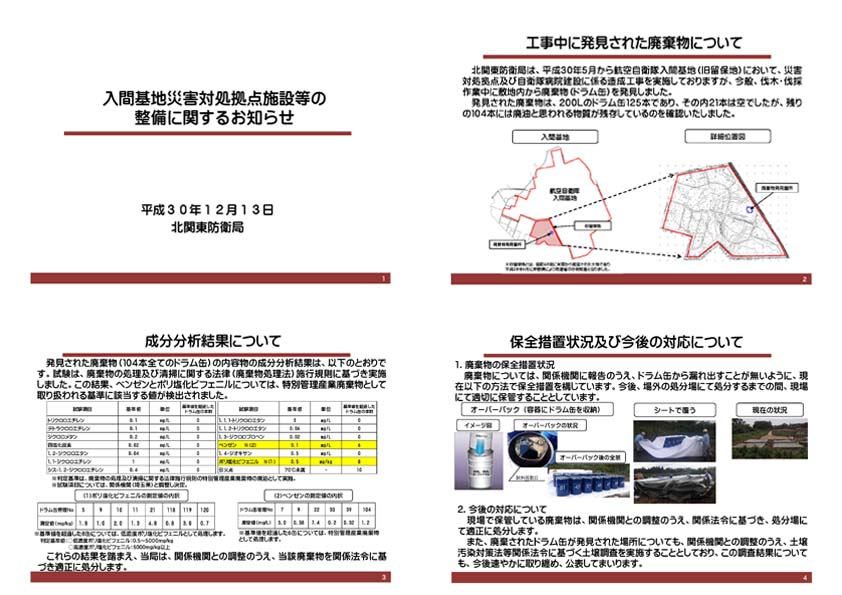

入間基地拡張強化計画に基づき、旧ジョンソン基地跡地(留保地)において、自衛隊病院等の敷地造成工事が行われています。このほど、これまでの防衛省の説明に虚偽があることが明らかになりました。

入間基地拡張強化計画に基づき、旧ジョンソン基地跡地(留保地)において、自衛隊病院等の敷地造成工事が行われています。このほど、これまでの防衛省の説明に虚偽があることが明らかになりました。

10月4日、私が現地視察をしたとき、西武新宿線の線路付近に、ロープで囲まれ、ブルーシートに覆われた場所があることに気づき「汚染土壌が残っていたりするのではないか」と質問したところ、防衛省は「そうではない。工事現場で発生する樹木やコンクリートがれきなどの集積場所だ」と説明していました。

10月4日、私が現地視察をしたとき、西武新宿線の線路付近に、ロープで囲まれ、ブルーシートに覆われた場所があることに気づき「汚染土壌が残っていたりするのではないか」と質問したところ、防衛省は「そうではない。工事現場で発生する樹木やコンクリートがれきなどの集積場所だ」と説明していました。

ところが12月13日、防衛省は、私が指摘したその場所に、以前からドラム缶125本が置かれ、その中には特別管理産業廃棄物に当たるベンゼンとPCBが存在していることを明らかにしました。土壌汚染の可能性も否定していません。留保地全域の土壌汚染調査を行っていないことも認めました。

米軍基地跡地は汚染状況が把握されおらず、だからこそ慎重な調査、分析が必要なのに、基地強化を急ぐためにウソでごまかそうとしたことは重大です。近隣の汚染も心配です。

いったん工事を中断して、過去の汚染実態や周辺の汚染状況を明らかにすることを求めたい。

| ↓こちらの画像クリックでもPDFが開きます |

|