私は、オンラインギャンブル対策に関する政府の取組の遅れを質し、ギャンブル依存症に関する広報や実態把握など、対策を抜本的に強化するよう求めました。

私は、オンラインギャンブル対策に関する政府の取組の遅れを質し、ギャンブル依存症に関する広報や実態把握など、対策を抜本的に強化するよう求めました。

警察庁調査によると2024年時点で国内でオンラインカジノを利用した経験がある人は推計約337万人(人口の3.5%)、年間の掛け金額は1兆2400億円に上っています。

私はオンラインカジノの蔓延について、2021年の時点で、国内からのオンラインカジノへのアクセス数が18年比で約100倍に増加していたことが民間企業の調査で判明し報道もされていたことを指摘し、「野放図状態を放置してきた政府の責任は重大だ」と批判。対策として、オンラインカジノの違法性を強調するだけでなく、「依存症は医療機関や相談機関を利用することで回復可能な病気であるという正しい知識を広く市民の方に知ってもらうことが重要だ」と強調。依存症対策の広報を担う内閣官房の広報の予算はいくらかと質しました。内閣官房は「25年度で約1400万円」と答えました。私は、あまりに少額だと批判し「抜本的に増やす必要があるのではないか」と追及。伊東良孝内閣府特命担当大臣は、3月に閣議決定したギャンブル依存症対策推進基本計画の中で「予算の増額等については意を用いているところだ」と答えました。

私は、競馬など公営ギャンブルもオンライン化が進み、今や8~9割がオンラインによる購入となっていることも重大だと指摘。依存症の研究では「オンライン化」は「ギャンブルの最も強いリスク因子の一つ」との結果が出ていると紹介。また「ギャンブル依存症問題を考える会」は、オンライン化が進んだコロナ禍を経て、19年と23年では、会への相談件数の割合が、競馬は22%から40%に、競艇は5%から28%に、競輪は3%から18%と大幅に上昇しており、考える会の方は「オンライン化」に強い警鐘を鳴らしていると紹介。「公営ギャンブルのオンライン化に対して規制強化が必要だ」と強調しました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る

依存症対策 予算増やせ/衆院委/ギャンブル広報に塩川氏

「しんぶん赤旗」年6月2日・2面より

「しんぶん赤旗」年6月2日・2面より

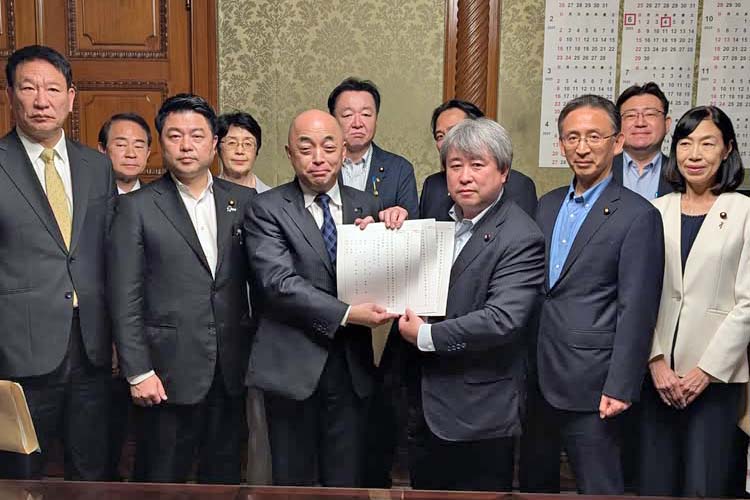

塩川鉄也議員は5月28日の衆院内閣委員会で、オンラインギャンブルに対する政府の取り組みの遅れをただし、ギャンブル依存症に関する広報や実態把握などの抜本的強化を求めました。

塩川氏は、国内からのオンラインカジノへのアクセス数が2018~21年に約100倍に増加したことが民間企業の調査で判明したと報じられていると指摘し、「野放図状態を放置してきた政府の責任は重大だ」と批判。オンラインカジノの違法性を強調するだけでなく、「依存症は医療機関や相談機関を利用することで回復可能な病気だという正しい知識を広く市民に知ってもらうことが重要だ」と強調し、依存症対策の広報を担う内閣官房の広報予算額をただしました。

内閣官房の江浪武志審議官は「2025年度で約1400万円」だと答弁。塩川氏があまりに少額だと批判し「抜本的に増やす必要があるのではないか」と追及すると、伊東良孝内閣府特命担当相は、3月に閣議決定したギャンブル依存症対策推進基本計画の中で「予算の増額等については意を用いているところだ」と答えました。

塩川氏は、競馬など公営ギャンブルも8~9割がオンライン購入だと指摘。依存症の専門家から「オンライン化」は「ギャンブルの最も強いリスク因子の一つ」だとの指摘があると紹介し、規制強化が必要だと強調しました。

「議事録」

第217回通常国会 令和7年5月28日(水曜日)内閣委員会 第24号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

オンラインカジノについて質問いたします。

警察庁が委託した調査によると、国内でオンラインカジノを現に利用している人は推計約百九十六万人で人口の二%、利用した経験がある人は約三百三十七万人で人口の三・五%、年間の賭け金額は一兆二千四百億円に上るとされております。

一方、NTTドコモやメディア企業など百十五社でつくる一般社団法人スポーツエコシステム推進協議会による調査結果は更に膨大で、こちらはスポーツ賭博に限定をした調査ですが、国内居住者が海外のウェブサイト経由で違法に行ったスポーツ賭博の賭け金は推計年間六兆五千億円にも上るとされております。刑法で禁止されたギャンブルがこれだけ蔓延しているのは、まさに異常であります。

国内における違法オンラインカジノの利用はコロナ禍以降に急増しております。二〇二一年に出されたデジタル分析支援会社、シミラーウェブジャパンの調査によると、日本からのオンラインカジノへのアクセス数は、二〇一八年は月間約七十万回なのに対し、二〇二一年は月間約八千三百万回と、百倍以上に上昇しております。このアクセス数は、米国、ドイツに次いで世界第三位の規模だということであります。

伊東大臣にお尋ねいたします。二〇二一年時点でこうした深刻な蔓延状態が明らかになっていたにもかかわらず、これに対する対策を怠り、野方図な状態を放置してきた政府の責任は極めて重大ではありませんか。

○伊東国務大臣 塩川委員の御質問にお答えしてまいります。

政府におきましては、平成三十年のギャンブル等依存症対策基本法案に対する附帯決議を受けまして平成三十一年に閣議決定した基本計画におきまして、違法に行われるギャンブル等の取締りの強化、これを盛り込み、警察庁による取締りを進めてきたところであります。

具体的には、この間、違法なギャンブル等については、賭客だけではなく決済事業者やアフィリエイターを検挙するなど取締りを強化してきており、その結果、オンライン上で行われる賭博事犯の検挙人員は、令和四年で五十九名、令和五年百七名、令和六年二百七十九名と増加してきているところであります。

しかしながら、議員御指摘のとおり、近年、サイトへのアクセス数の増加とこれに伴う依存症の問題が強く指摘されていることから、三月二十一日でありますけれども閣議決定をいたしましたギャンブル等依存症対策推進基本計画におきまして、一つの節を新たに設け、警察による取締りの強化に加え、SNSなどを活用したオンラインカジノの違法性の周知、またフィルタリングの導入等によるアクセス対策を盛り込み、対策を強化することとしております。

政府としては、引き続き、依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、国民の健全な生活の確保等を実現するため、基本計画に基づく取組を、各省庁が密に連携しながら、着実に実行してまいりたいと考えております。

○塩川委員 そういう対策が不十分だったということであります。

ギャンブル依存症問題を考える会によるアンケート結果では、オンラインカジノを始めてから借金をするまでの期間は、一週間以内は約三〇%、一か月以内で六三%もの人が借金をするほどのめり込んでおります。半年以内で見ると約八五%もの人が借金を背負っております。

ギャンブル依存症は、生活を破綻させ、本人だけでなく家族や友人など周りの人生も狂わせてしまう極めて深刻な問題であります。

二〇二二年六月の衆議院予算委員会で、当時の岸田総理は、オンラインカジノは違法だと答弁しました。しかし、その後も市民の間にはオンラインカジノが違法だとの認識は広がっておりません。警察庁の調査では、違法性を認識していないと答えたのは、経験者の三九・八%、未経験者の四三・八%でした。年代別で見ると、特に若い世代での認識率が低く、最も低かった二十代では約半数が違法だと認識しておりませんでした。オンラインカジノの危険性や違法性について、政府による周知、広報が不足しているのではないか。

内閣官房と警察庁に聞きます。直近五年間のオンラインカジノの危険性や違法性に関する広報、また、ギャンブル依存症対策の広報に関する予算はどうなっておりますか。

○江浪政府参考人 内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局におきましては、ギャンブル等依存症対策についての国民の関心と理解を増進するため、ポスターや動画などを活用した情報発信を行っております。

そのための予算といたしまして、令和三年度は千二百五万円、令和四年度は千四百七十五万円、令和五年度は千三百三十八万円、令和六年度は千百四十二万円、令和七年度は千三百六十六万円を計上しております。

今後も、ギャンブル等依存症対策がより一層実効性のあるものとなるよう、関係省庁と連携して、必要な予算の確保や効果的な実施に力を尽くしてまいりたいと考えております。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

オンライン上で行われる賭博の違法性の周知、広報に係ります警察庁の予算につきましては、令和六年度以降計上しておりまして、令和六年度当初予算及び令和七年度当初予算共に、オンラインカジノの違法性に関する広報啓発の業務委託費として約九百九十六万円を計上しているところでございます。

○塩川委員 内閣官房でも一千万円台ですし、警察庁は昨年度からというので一千万円に届かないという点での、極めて少ない金額と言わざるを得ません。

オンラインカジノは、スマホ一つで利用できてしまう、よく言われるように、ポケットの中にカジノがあると言われるような、誰でも依存症になって人生を狂わせてしまう、そういうおそれがあります。

対策として、違法だということを強調するだけではなくて、依存症は医療機関や相談機関を利用することで回復可能な病気であるということを広く市民の方に知ってもらうことも重要であります。厚生労働省でも、依存症対策の相談支援や普及啓発に取り組む民間団体への支援の予算も、厚労省では五千万円と聞いております。

大臣に伺いますが、依存症対策の観点から、このような周知啓発、広報、相談支援の予算を抜本的に増やす必要があるのではありませんか。

○伊東国務大臣 閣議決定以降、政府方針あるいは基本計画の中で、その予算の増額等については意を用いているところであります。

○塩川委員 被害の実態に対応した対策を強く求めておくものであります。

違法なオンラインギャンブルの入口となっているのが、ブログやSNS、動画配信サイトなどでの広告宣伝であります。現在でも、オンラインカジノと検索をすると、違法オンラインギャンブルを紹介するアフィリエイトブログが多数ヒットするわけです。こうしたブログでは、オンラインギャンブルの違法性はグレーだなどと紹介をされているところです。

警察庁にお聞きしますが、違法なオンラインギャンブルをブログや動画サイトで宣伝する行為に対して、賭博罪を適用して取り締まっているんでしょうか。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

警察では、令和六年九月、海外のオンラインカジノを紹介する動画をインターネット上の動画配信サイトに投稿の上、配信し、視聴者を賭博に勧誘したアフィリエイターを常習賭博の幇助で検挙するなど、厳正な取締りを推進しているところでございます。

引き続き、オンライン上で行われる賭博事犯につきましては、賭客のみならず、アフィリエイターや決済代行業者等、運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りを推進してまいる所存でございます。

○塩川委員 取締りに力を入れているということでありますが、現にアフィリエイトブログが検索の上位にヒットしてくるような状況というのは現状もあるわけで、実態に追いついていない、こういう点での対策の強化も求められていると思います。

警察庁の調査では、調査対象の日本語で利用可能な四十サイトのうち、日本からの利用禁止を明示していないサイトは三十八サイトと圧倒的多数となっています。

こうした事業者に対し、日本国内からオンラインギャンブルを行うことは違法だ、利用禁止を明示せよ、こういった要請は行っているんでしょうか。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となります。日本語で対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなオンラインカジノサイトは悪質であると認識しております。

この点、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本向けのサービスを提供しないこと、また、おっしゃられましたように、例えば、日本から賭けると賭博となりますというようなことを明示するよう、外務省と連携の上、外交チャンネルで働きかけを行っているところでございます。

これからも、時宜を捉えて、外務省等と連携して、外国政府等にしっかりと働きかけを行ってまいりたいと考えております。

○塩川委員 現行でできる対策も最大限行うよう求めていきたいと思います。

ギャンブルにのめり込む入口となる、公営ギャンブルのオンライン化も問題であります。

今年の三月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画でも述べられているとおり、今や競馬、競輪、競艇、オートレースの八割から九割がオンラインによる購入であります。オンラインギャンブルは、スマホを使っていつでもどこでも利用可能であるため、のめり込みやすい、賭け金が大きくなる、借金総額が大きくなるなど、危険性が高いものであります。

依存症の専門家は、オンライン化について、ギャンブルの最も強いリスク因子の一つと指摘をしています。ギャンブル依存症問題を考える会の方も、会への相談件数が一九年から二三年の五年間で、競馬、競輪、競艇、オートレース、いずれも右肩上がりとなっていることを示し、公営ギャンブルのオンライン化の危険性について警鐘を鳴らしておられます。

大臣にお尋ねします。このような公営ギャンブルのオンライン化は、依存症の危険を高めるとともに、オンラインカジノ利用の入口にもなるものであり、規制が必要ではありませんか。

○伊東国務大臣 御指摘のとおり、公営競技の売上げの八、九割がインターネット投票によるものとなっている中で、オンラインで行われるギャンブルには、時間や場所を選ばずにアクセスできることや、あるいは、実際に金銭を賭けている感覚が乏しくなるなど、ギャンブル等依存症につながりやすい特徴があることは事実であります。

若年化が進んでいる等の指摘は先ほどからもあるわけでありますけれども、こうした状況も踏まえまして、先日、三月二十一日でありますけれども閣議決定をいたしましたギャンブル等依存症対策推進基本計画におきましては、アクセス制限等の利便性向上及び周知、また、インターネット投票データ等を分析し効果的な対策につなげること、また、クレジットカード等の後払いの決済の見直しなどを検討しているところでありまして、ギャンブルのオンライン化への対応を強化することとしております。

政府としては、引き続き、依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、国民の健全な生活の確保等を実現するため、基本計画に基づく取組を、各省庁が密に連携しながら、着実に実行してまいりたいと考えております。

○塩川委員 対策を行っているというお話ですが、ギャンブル依存症問題を考える会のお話では、相談件数の割合というのが、一九年と二三年を比べると、競馬は二二%から四〇%に、競艇が五%から二八%に、競輪が三%から一八%と大幅に上昇しているわけで、依存症の危険性が大きく高まっているのは明らかであります。更なる対策が必要であります。

このようなギャンブル依存症問題を考える会の方のお話を聞いて、今、自殺についての相談も非常に増えているということをおっしゃっておられました。かつては多重債務の問題だったのが、今はオンラインのギャンブル等によっての自殺者が増えているということについて、このようなギャンブルが持つ負の影響についてしっかりと政府が把握、調査をして実態を明らかにする。そのことを求めて、質問を終わります。

水谷市長候補は、日本共産党の市議として9期36年、少人数学級を始め、市民要求実現の先頭に立って活躍してきました。

水谷市長候補は、日本共産党の市議として9期36年、少人数学級を始め、市民要求実現の先頭に立って活躍してきました。 義務教育学校計画ストップ、新複合施設計画の見直し、市内循環バス導入、学校給食費無償化の実現を!

義務教育学校計画ストップ、新複合施設計画の見直し、市内循環バス導入、学校給食費無償化の実現を!