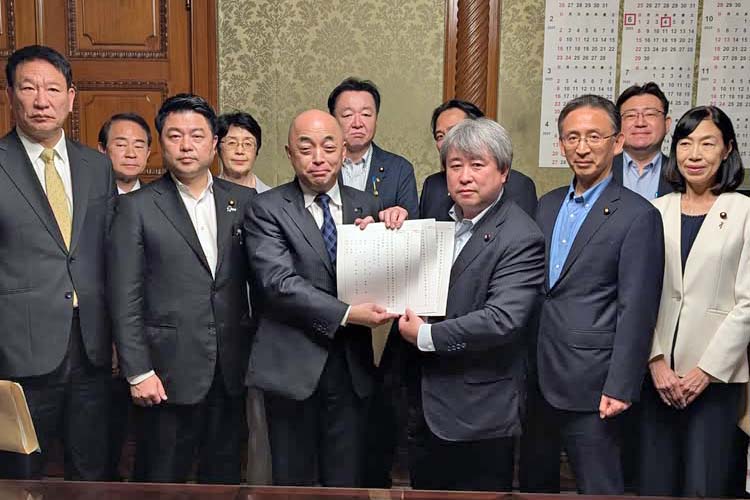

日本共産党と立憲民主党、国民民主党、有志の会の4党・会派は、国有林野事業職員の労働基本権を保障する2法案と、優良な農作物の新品種育成と確保を国に義務付ける「公的品種育成促進法案」、在来品種の保存・利用を促進するため国や自治体の役割を定める「在来品種利用法案」を、衆議院に共同で提出しました。

日本共産党と立憲民主党、国民民主党、有志の会の4党・会派は、国有林野事業職員の労働基本権を保障する2法案と、優良な農作物の新品種育成と確保を国に義務付ける「公的品種育成促進法案」、在来品種の保存・利用を促進するため国や自治体の役割を定める「在来品種利用法案」を、衆議院に共同で提出しました。

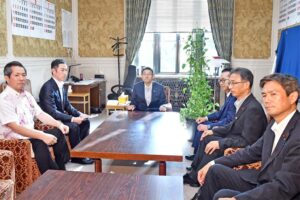

法案提出に、私と紙智子参院議員が同席しました。

国有林野労働者の権利2法案/新品種・在来品種保全2法案/野党4党・会派が共同提出

「しんぶん赤旗」6月5日・2面より

日本共産党と立憲民主党、国民民主党、有志の会の4党・会派は4日、国有林野事業職員の労働基本権を保障する2法案と、農作物の新品種育成と確保を国に義務付ける「公的品種育成促進法案」、在来品種の保存・利用を促進するため国や自治体の役割を定める「在来品種利用法案」を衆院に共同提出しました。提出者には、日本共産党から田村貴昭衆院議員が名前を連ねています。

国有林野事業職員に関する法案は、2012年の国有林野法改定で奪われた、国有林野職員の労働基本権を改めて保障するという立法です。共同提案は18年以来5回目。21年の衆院解散により廃案となったため今回再提出しました。

公的品種育成促進法案は、18年の種子法廃止と20年の種苗法改悪に対抗するもの。各県の農場試験場で行われている公的品種育成事業を、再び国の施策として位置づけ、開発や試験、人材確保や財政措置などを義務づけます。

在来品種利用法案は在来品種の保存や利用促進を、国や自治体の施策に位置づける法案です。地域特有在来品種を長期にわたり保存し、種苗の提供や作付けする農家への支援などを行います。

法案提出には、日本共産党の塩川鉄也衆院議員と紙智子参院議員が同席しました。