自民党と日本維新の会の連立による高市政権の発足で始まった臨時国会が17日閉会しました。58日間の会期を通して見えたのは、「戦争する国づくり」へと暴走し、暮らしに痛みを押しつける高市政権の危険性ともろさです。悪政推進に手を貸す補完勢力の立ち位置もあらわになる一方、日本共産党は高市政権と正面対決し、行き詰まった自民党政治を変える展望を示して奮闘しました。

臨時国会では、日本維新の会が自民党との連立政権合意書に盛り込んだ衆院議員定数削減法案が突如として焦点に浮上しました。しかし、民主主義を踏みにじる内容にもやり方にも批判が噴出。世論と運動で今国会での成立は断念に追い込みました。

論点のすり替え

定数削減を連立の「絶対条件」とした維新の狙いは、裏金問題に無反省な自民と連立するため、金権腐敗一掃や企業・団体献金禁止を棚上げし、論点をすり替えることでした。さらに、議員を減らして多様な意見を排除し、社会保障改悪や戦争国家づくり、改憲など悪政推進の「突破口」にしようとするものです。

日本共産党は、定数削減の動きが浮上した直後から、危険な狙いを明らかにして厳しく批判。アピールも発表し、国会内外で「定数削減反対の一点で共同を」と呼びかけてきました。

国対委員長会談や選挙制度改革を実現する超党派議連の会合などでは、私が「定数削減は多様な民意を切り捨て、国会の行政監視機能を後退させる。議会制民主主義を破壊する暴挙だ」と批判。国際的にも歴史的にも少ない定数を削減する合理的根拠はなく、国会での議論の経過も無視するものだと指摘し、「民意を反映する選挙制度への抜本改革こそ必要だ」と訴えました。

国会最終盤の5日に自民・維新が提出した法案は、衆院定数1割削減を目標とし、1年以内に結論が得られなければ定数を自動削減する内容でした。自民・維新はなぜ1割削減が必要かも説明できず、その道理のなさがあらわになりました。

与党内にも批判

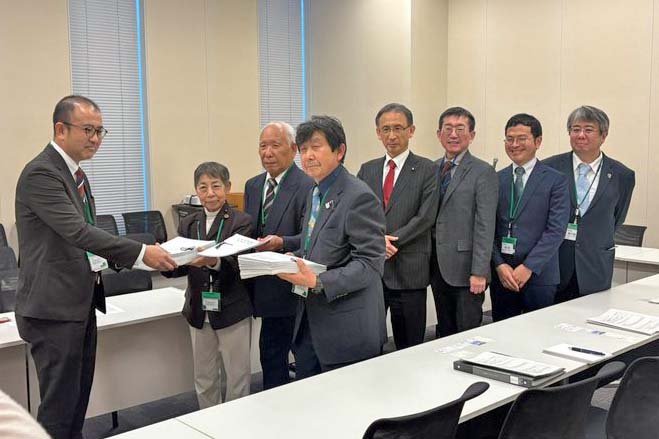

日本共産党、立憲民主党など6野党・会派の国対委員長は8日、削減法案は「受け入れられない」との対応で一致。国会内外では市民や超党派議員が「法案は廃案に」と声をあげ、主要各紙も社説で「憲政の常道に反する暴論」(「読売」)、「理屈も手順もでたらめ」(「毎日」)などと一斉に批判する事態となりました。

会期末直前の15日には、与党が定数削減法案を審議入りさせるために、衆院政治改革特別委員会で審議中だった企業・団体献金にかんする法案の強引な採決を画策。野党は「暴挙」だと一致して反対し、この動きを阻止しました。

臨時国会会期末前日の16日、自民党総裁の高市早苗首相と維新の吉村洋文代表は今国会の成立見送りで合意。吉村代表は来年の通常国会での実現に執念を見せましたが、高市首相は、衆院選挙制度協議会で議論し「来年には成案を得られるよう力をあわせたい」と述べるにとどめました。連立合意で持ち出された強引な定数削減の策動には、自民内からも批判が上がり、政権与党内の足並みの乱れをもたらしています。

日本共産党の田村智子委員長は17日の党国会議員団総会で「自民と維新が狙った『臨時国会での成立を目指す』というたくらみを打ち破ったことは、国民の世論と運動の大きな成果だ」と強調。通常国会で断念に追い込むため、さらなる共同を呼びかけました。