企業・団体献金をめぐる与野党の法案について質疑があり、私は、議論の発端である自民党派閥の裏金問題は決着していないと追及。企業・団体献金を、いまこそ全面禁止にする時だと主張しました。

企業・団体献金をめぐる与野党の法案について質疑があり、私は、議論の発端である自民党派閥の裏金問題は決着していないと追及。企業・団体献金を、いまこそ全面禁止にする時だと主張しました。

私は「自民党の裏金問題に国民の厳しい審判が下ったことを重く受け止め議論することが必要だ」と指摘。旧安倍派の松本元事務局長の証言などで新事実が発覚していると強調し、「問題にけじめがついていると考えているのか」と自民党の認識をただしました。

自民党の勝目議員は「各議員が真摯に説明責任を尽くしている」と強調。一方、高市総理は「決着済みとは決して思っていない」と予算委員会で答弁しています。私に「総理と認識が違うということか」と問われ、勝目議員は「当然一致している」と答弁。私は「決着していないのなら、今国会がやるべきは新事実を踏まえ裏金問題を徹底解明することが」と述べ、安倍派幹部らの証人喚問などあらゆる手を尽くすべきだと主張しました。

勝目議員は「総理の答弁に則り適切に対応していく」などと具体策を示さない答弁に終始。私は「新たな真相解明の努力はしないということできわめて重大だ」と批判しました。

私は、「政治資金パーティー券の購入」「政党支部への献金」という企業・団体献金の二つの抜け道を塞ぐことがけじめだと強調。自民党が不祥事を起こすたびに、巨額の政治資金が政治腐敗・癒着に結びつきやすいためとして、国会が企業・団体献金を制限する立法措置を積み重ねてきた経緯に言及。今こそ、企業・団体献金の全面禁止を、重ねて強調しました。

*****

今日の理事会では、自民党が自民・維新提出の衆院議員定数削減法案を、現在審議中の企業・団体献金の規制に関する法案と並行して審議するよう提案しました。野党側は認めませんでした。

定数削減法案を巡っては、昨日8日の議院運営委員会理事会で、自民党が政治改革特別委員会への付託を求めましたが、野党は認めていません。

私は、政治改革特理事会で、法案の付託すら決まっていない状況だとして「理事会で協議の対象とすること自体がおかしい」と批判。定数の問題は選挙制度と一体であり「選挙制度協議会で議論すべきことであり、すでに協議会で自民・維新案の内容について議論が始まっている。協議会が優先だ」と主張しました。

立憲民主党も定数削減法案はまだ付託されていないとして審議入りを拒み、審議中の企業・団体献金に関する法案を優先することが原則だと述べました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る

裏金問題決着してない/塩川氏、企業・団体献金禁止訴え/衆院政治改革特委

「しんぶん赤旗」12月10日・2面より

「しんぶん赤旗」12月10日・2面より

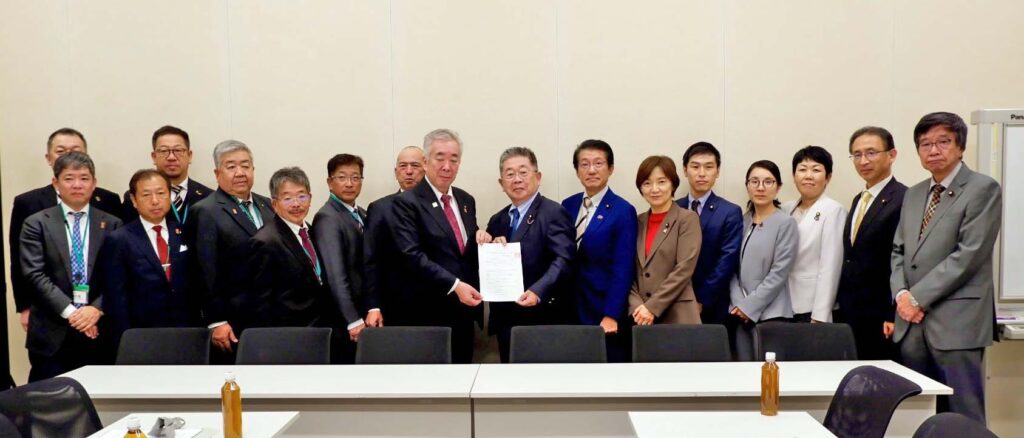

衆院政治改革特別委員会は9日、企業・団体献金を巡る与野党の法案について質疑を行いました。日本共産党の塩川鉄也議員は、議論の発端である自民党派閥の裏金問題は決着していないと追及。1990年代以降の「政治改革」でも温存されてきた企業・団体献金を、今こそ全面禁止にする時だと主張しました。

塩川氏は「自民党の裏金問題に国民の厳しい審判が下ったことを重く受け止め議論することが必要だ」と指摘。旧安倍派の松本淳一郎元事務局長の証言などで新事実が発覚していると強調し、「問題にけじめがついていると考えているのか」と自民党の認識をただしました。

同党の勝目康議員は「各議員が真摯(しんし)に説明責任を尽くしている」と強調。しかし、高市早苗首相は11月11日の衆院予算委員会で「決着済みとは決して思っていない」と答弁しています。塩川氏に「首相と認識が違うということか」と追及され、勝目氏は「当然一致している」と答弁。塩川氏は「決着していないのなら、今国会がやるべきは、新事実を踏まえ問題を徹底解明することだ」と述べ、安倍派幹部らの証人喚問などあらゆる手を尽くすべきだと主張しました。

勝目氏は「総理の答弁にのっとり適切に対応していく」などと具体策を示さない答弁に終始。塩川氏は「新たに真相解明の努力はしないということで極めて重大だ」と批判しました。

塩川氏は「政治資金パーティー券の購入」「政党支部への献金」という企業・団体献金の二つの抜け道をふさぐことがけじめだと強調。自民党が不祥事を起こすたび、国会が企業・団体献金を制限する立法措置を積み重ねてきた経緯にふれ、「今こそ企業・団体献金の全面禁止を」と重ねて求めました。

定数削減法案を与党が審議提案/野党側は認めず

「しんぶん赤旗」12月10日・2面より

自民党は9日の衆院政治改革特別委員会の理事会で、自民・日本維新の会両党が提出した衆院議員定数削減法案を、現在審議中の企業・団体献金の規制に関する法案と並行して審議するよう提案しました。野党側は認めませんでした。

定数削減法案を巡っては8日の議院運営委員会理事会で自民党が政治改革特委への付託を求めましたが、野党は認めていません。

日本共産党の塩川鉄也議員は政治改革特委理事会で、法案の付託すら決まっていない状況だとして「理事会で協議の対象とすること自体がおかしい」と批判。定数の問題は選挙制度と一体であり「選挙制度協議会で議論すべきであり、すでに協議会で自民・維新案の内容について議論が始まっている。協議会が優先だ」と主張しました。

立憲民主党も定数削減法案は同委に付託されていないとして審議入りを拒み、審議中の企業・団体献金に関する法案を優先することが原則だと述べました。