「しんぶん赤旗」12月26日・2面より

「しんぶん赤旗」12月26日・2面より

「そんなことよりも、定数の削減やりましょうよ」。高市早苗首相は党首討論(11月26日)で企業・団体献金の規制について問われ、こう言い放ちました。国政選挙で示された「政治とカネ」の問題に対する審判を無視し、「そんなこと」と幕引きしようとする姿勢が表れた発言です。首相が論点そらしに躍起になるなか、政権与党内には相次いで「政治とカネ」の問題が発覚しました。

首相が代表を務める自民党支部は2024年、政治資金規正法の上限を超す1千万円の寄付を企業から受けていました。小泉進次郎防衛相の党支部も同様に上限超えの企業献金が発覚。片山さつき財務・金融担当相は、職務権限をもつ金融業界に政治資金パーティー券を販売し、大臣規範に抵触する疑惑が本紙の報道で明らかになりました。

企業・団体献金禁止の主張を棚上げして政権入りした日本維新の会の幹部らには、本紙日曜版の特報で「公金還流」の疑惑が浮上しました。藤田文武共同代表は公設秘書が代表の企業に政治資金を支出。同じ構図の疑惑は同党本部や高木佳保里総務会長などにも広がっています。

また、維新議員がキャバクラなどに政治資金を支出していたことも相次いで発覚。上野賢一郎厚生労働相もスナックに政治資金を支出していました。さらに、林芳正総務相には「運動員買収」や「労務費領収書の偽造」など公職選挙法違反の疑惑まで浮上しました。

証拠を突きつけ

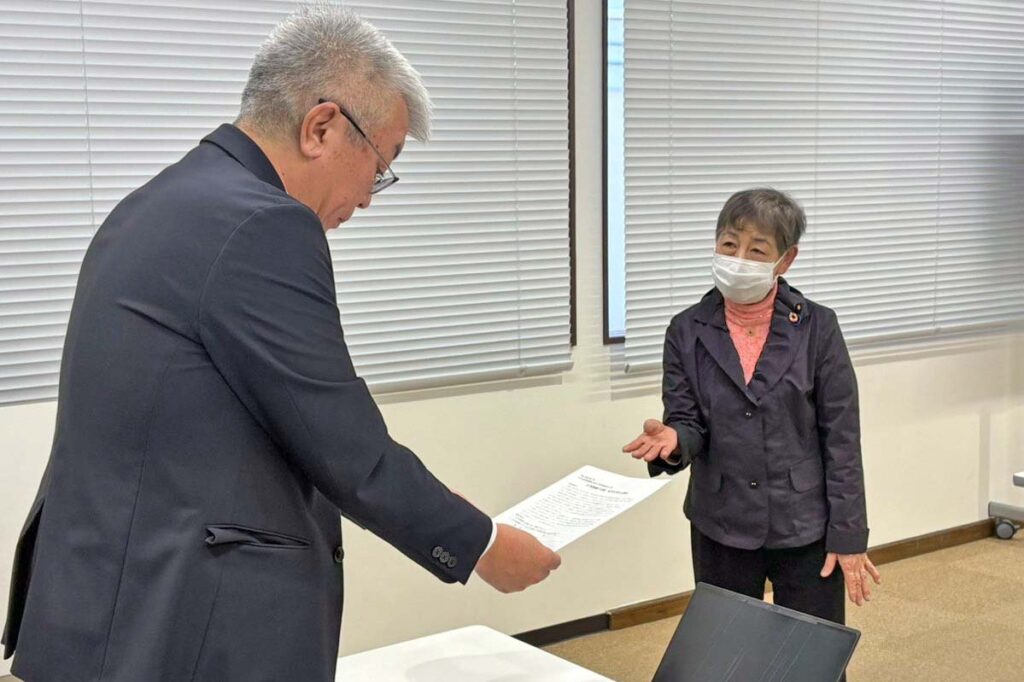

日本共産党は、こうした疑惑を厳しく追及。林総務相の疑惑をめぐっては辰巳孝太郎議員が衆院総務委員会(11月20日)で、当事者の証言や、労務費を受け取った地方議員が選挙運動している動画など、独自調査に基づく公選法違反の“証拠”を突きつけました。林総務相は「確認作業を進めている」などと繰り返すしかできず、その後、刑事告発される事態に。告発状には辰巳氏の調査結果が反映されました。

山添拓議員は参院予算委(12月15日)で、首相が代表を務める支部への上限超えの企業献金問題を追及。首相は党支部への企業献金は「高市早苗に対する献金ではない」と強弁しますが、自身のホームページでは自身の政策に共鳴する法人・団体に対し支部への寄付を呼びかけています。山添氏はこうした事実を示し、政治家個人への企業・団体献金は禁止されているのに、「政党支部への寄付」と「政治資金パーティー券の購入」が抜け道になっていると告発しました。

企業献金禁止を

企業・団体献金規制をめぐっては、衆院政治改革特別委員会で法案の審議が行われました。しかし、臨時国会に新たに提出された自民・維新の案や国民民主・公明の案はいずれも企業・団体献金を温存するものでした。

私は同委で、この間の国政選挙で自民党派閥の裏金問題に厳しい審判が下ったと指摘。裏金問題を「決着済みだと思っていない」という首相答弁や、この間明らかになった新事実も踏まえた事件の真相解明を求めました。企業献金を温存する各党案の問題点を指摘し、裏金の原資となったパーティー券購入を含む企業・団体献金の全面禁止こそ最優先課題だと主張しました。

法案はいずれも継続審議となり、結論は得られていません。企業・団体献金の9割以上が自民党に集中し、金権腐敗政治の温床になってきました。腐敗の根を絶つには、カネの力で政治をゆがめる企業・団体献金の全面禁止に踏み出すことこそ必要です。

ベネズエラ、台湾発言、統一協会との癒着、裏金はじめ「政治とカネ」の無反省など、予算委で追及される前のボロ隠し・党利党略・自己都合解散か。

ベネズエラ、台湾発言、統一協会との癒着、裏金はじめ「政治とカネ」の無反省など、予算委で追及される前のボロ隠し・党利党略・自己都合解散か。