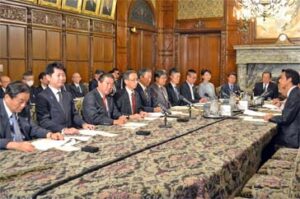

衆院本会議で、新たな常任委員長を選びました。

政府予算案を含む国政全般を審議する予算委員長に、立憲民主党の安住淳前国対委員長、選択的夫婦別姓制度に関する審議を担う法務委員長には立憲・西村智奈美元幹事長が就任しました。

総選挙前は、常任委員長ポスト17のうち与党が15を占めていましたが、総選挙で自民・公明の与党が過半数割れとなるもと「与党10、野党7」と野党側が大きく配分を増やしました。

また、今日の本会議では、7つの特別委員会の設置を可決しました。

日本共産党は、東日本大震災復興特別委員会と災害対策特別委員会を統合し「東日本震災復興・防災・災害対策特別委員会」とすることに反対しました。

私は、この間の各派協議会や議院運営委員会理事会で「復興特と災害特はそれぞれ重要な役割がある。東日本大震災の復興は途上であり、復興庁の設置期限も2021年から10年間延長された。統合は、行政監視や調査を行う上で、国会活動を後退させるものだ」と反対の意見を表明してきました。

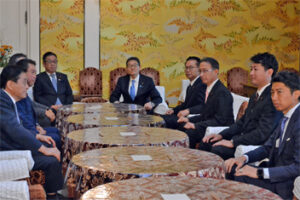

特別委員会の委員長は、本会議後に各特別委員会で選出されました。政治改革特別委員長には、立憲・渡部周氏が就くなど、7つのうち4つの委員長ポストを野党側が得ました。

憲法審査会長には、立憲・枝野幸男元代表が就きました。

日本共産党国会議員団の担当委員会が決まり、私は、引き続き、内閣委員会、議院運営委員会、政治改革特別委員会となりました。

予算委員長に立民・安住氏/衆院/新たな常任委員長選出

「しんぶん赤旗」11月14日・2面より

衆院は13日の本会議で、新たな常任委員長を選びました。政府予算案を含む国政全般を審議する予算委員長に立憲民主党の安住淳前国対委員長、選択的夫婦別姓制度にかんする審議を担う法務委員長には同党の西村智奈美元幹事長が就任しました。

選挙前は常任委員長ポスト17のうち与党が15を占めていましたが、総選挙で自民・公明の与党が過半数割れとなるもと、「与党10、野党7」と野党側が大きく配分を増やしました。

本会議では七つの特別委員会の設置を可決しました。日本共産党は、東日本大震災復興特委と災害対策特委を統合し「東日本大震災復興・防災・災害対策特別委員会」とすることに反対しました。

日本共産党の塩川鉄也国対委員長は同日の議院運営委員会理事会で「復興特と災害特はそれぞれ重要な役割がある。東日本大震災の復興は途上であり、復興庁の設置期限も2021年から10年延長された。統合は、行政監視や調査を行う上で国会活動を後退させるものだ」と反対の意見を表明しました。

特別委員長は本会議後に各特別委員会で選出されました。政治改革特別委員長に立民の渡辺周氏が就くなど七つのうち四つのポストを野党側が得ました。憲法審査会長には同党の枝野幸男元代表が就任しました。