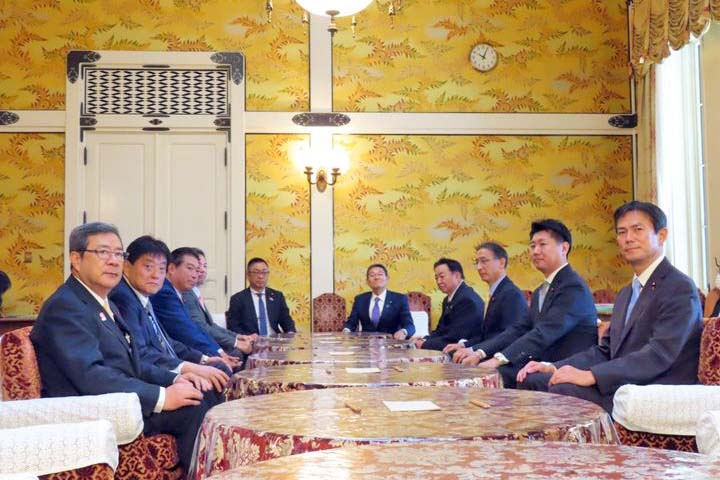

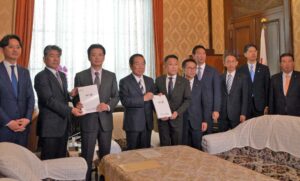

政治改革に関する与野党7党の協議会が、国会内でメディア公開で開催されました。

参加した私は「政治改革の根幹は、企業・団体献金の全面禁止だ」と強調しました。

私は、開かれた場での協議をやるというのであれば、国会の正規の場である特別委員会で協議を行うべきだと主張。議論を精査するにも、議事録を残すことが重要であり、特別委員会で各党が意見表明を行い、ていねいに議論することが必要だと強調しました。

各党が、政治改革について意見を述べた際、自民党だけが企業・団体献金の禁止に触れませんでした。

私は、選挙権のない企業が多額のカネで政治を動かし政策を歪めることは、国民の参政権の侵害だとして、「賄賂である企業・団体献金の全面禁止の実現が政治改革の根幹だ」と強調。

そもそも、自民党派閥の裏金の原資は、企業・団体のカネであり、パーティー券購入は形を変えた企業・団体献金だと指摘。

企業・団体によるパーティー券購入と政党支部を通じての献金という二つの抜け穴を塞ぐことが「政治改革を巡る議論の一番の課題だ」と主張しました。

さらに、私は、安倍派の裏金還流再開の経緯について、元会計責任者と派閥幹部の説明に食い違いが生じていること、石破派の裏金疑惑などをあげ、この臨時国会での証人喚問や政治倫理審査会などを通じ「全容解明が必要だ」と述べました。

【政治改革各党協議、企業・団体献金禁止が重大焦点】

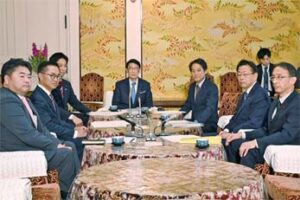

政治改革に関する各党協議会では、参加した7党の代表者が意見を表明。企業・団体献金禁止の実現が重大な焦点です。

自民党の裏金事件の原資となった政治資金パーティー収入は、形を変えた企業・団体献金です。腐敗の根を断つには、企業・団体献金禁止が一番に問われます。

自民党の渡海紀三朗・党政治改革本部長は、企業・団体献金の禁止に言及しませんでした。

自民党がまとめた改定案にも、企業・団体献金禁止はっ入っていません。総選挙での国民からの厳しい審判に応えるものとなっていません。

公明党の西田実仁・党政治改革本部長は、「企業・団体献金によって、政治が歪められることがあってはならない」と述べつつ、「肯定説もある」などと主張。

国民民主党の古川元久・党政治改革推進本部長は、企業・団体献金の是非は明言せず、「野党が言う企業・団体献金の禁止は、政治団体を除くとしており、抜け道になる」と述べました。

私は、古川氏の主張に対し、「企業・団体はもともと政治団体への寄附は禁止されている。政治団体かカネが流れる仕組みはない」と反論。「選挙権のない企業が多額のカネで政治を歪めるのは、国民の参政権を侵害するものだ。企業・団体献金の全面禁止こそ実現するのが政治改革の根幹だ」と主張しました。

立憲民主党の大串博志政治改革本部長は、古川氏の主張を引き合いに「企業・団体献金を廃止するという方向の中で議論をすべきだ」と発言。

日本維新の会の藤田文武幹事長は「議論のテーブルにのせる」と言うだけでした。

「政策活動費」を巡っては、各党がそろって「廃止」を主張。政治策活動費は政党から政治家個人に支出された後、政治家個人が使途を報告する仕組みとなっておらず、“つかみ金”となってきました。

自民・渡海氏は「政策活動費については、明快に廃止を決定した」と述べる一方、プライバシーの配慮など公表の仕方に工夫が必要な支出もあると主張。「全面的に公表するかどうかを、第三者機関がチェックする」として、非公開支出を温存する考えを示しました。

私は、政策活動費の廃止を主張するとともに「政治資金規正法にもあるように政治資金は公表し、国民の監視と批判の下に置くことこそ必要だ。第三者機関の設置は必要ない」と強調。例外を設けず、公表を徹底することこそ必要だと述ました。

協議会の会合は、全体をマスメディアに公開して行われました。

自民・渡海氏は、冒頭「開かれた場で、多様な意見を共有して理解を深めたい」と発言。

立憲・大串氏は「国民に見える場での意見交換は非常に有意義だ。各党が法案を提出してい委員会で議論すべきだ」と述べました。

私は、先の通常国会で自民・公明などが押し通した政治資金規正法改悪を指摘し「開かれた場で意見を共有するというのであれば、国会の正規の場、政治改革特別委員会で行うべきだ」と主張。「特別委において、国民の皆さんに開かれ議事録を残すことが重要だ。国民の声を踏まえた丁寧な議論を行っていく点でも、特別委員会でしっかりやるべきだ」と強調しました。

企業・団体献金 全面禁止が根幹/政治改革/各党協議会/塩川氏が主張

「しんぶん赤旗」11月27日・1面より

「しんぶん赤旗」11月27日・1面より

メディアに公開し開催

政治改革に関する各党協議会が国会内で26日、メディアに公開して開かれました。出席した日本共産党の塩川鉄也国対委員長は、政治改革の根幹は「企業・団体献金の全面禁止だ」と強調しました。(詳報3面)

塩川氏は、開かれた場での協議をやるというのであれば、国会の正規の場である特別委員会で協議を行うべきだと主張。議論を精査するにも議事録を残すことが重要であり、特別委員会で各党が意見表明を行い、丁寧に議論することが必要だと強調しました。

各党が政治改革に関して意見を述べた際、自民党だけが企業・団体献金の禁止に触れませんでした。

塩川氏は、選挙権のない企業が巨額のお金で政治を動かし政策をゆがめることは国民の選挙・参政権の侵害だとして、政治家への「賄賂となる企業・団体献金の全面禁止法の実現が政治改革の根幹だ」と強調しました。

そもそも自民党派閥の裏金の原資は企業・団体の金であり、パーティー券購入は形を変えた企業・団体献金だと指摘。企業・団体によるパーティー券購入と政党支部を通じての献金という二つの抜け穴をふさぐことが「政治改革を巡る議論の一番の課題だ」と強調しました。

さらに、旧安倍派の裏金還流再開の経緯を巡り、会計責任者と派閥幹部の説明に食い違いが生じていることや、石破派の裏金疑惑などを挙げ、今臨時国会での証人喚問や政倫審などを通じ「全容解明が必要だ」と主張しました。

企業・団体献金 「禁止」が重大焦点/政治改革・各党協議会/共産党「国民の参政権を侵害」

「しんぶん赤旗」11月27日・3面より

「しんぶん赤旗」11月27日・3面より

自民 言及せず 公明「肯定説ある」 国民 明言せず

26日に国会で開かれた政治改革に関する各党協議会では、参加した7党の代表者が意見を表明しました。企業・団体献金禁止の実現が重大な焦点です。

自民党の裏金事件の原資となった政治資金パーティー収入は、かたちを変えた企業・団体献金です。腐敗の根を断つには、企業・団体献金禁止が一番に問われます。

しかし自民党の渡海紀三朗政治改革本部長は、企業・団体献金の禁止に言及しませんでした。自民党がまとめた改定案からも企業・団体献金禁止が抜け落ちています。総選挙で示された国民の厳しい審判に応えるものになっていません。

公明党の西田実仁政治改革本部長は「企業・団体献金によって政治がゆがめられることがあってはならない」と述べつつ「肯定説もある」などと主張。国民民主党の古川元久政治改革推進本部長は企業・団体献金の是非は明言せず、一部野党の企業・団体献金禁止の案は政治団体を除くとしているとして「抜け道になる」と述べました。

日本共産党の塩川鉄也国対委員長は、古川氏の発言に関し「企業・団体はもともと政治団体への寄付は禁止されている。政治団体から金が流れる仕組みはない」と主張。「選挙権のない企業が多額のお金で政治をゆがめるのは、国民の参政権を侵害するものだ。企業・団体献金の全面禁止こそ実現するのが政治改革の根幹だ」と強調しました。

立憲民主党の大串博志政治改革推進本部長は古川氏の主張を引き合いに「企業・団体献金を廃止するという方向の中で議論すべきだ」と発言。日本維新の会の藤田文武幹事長は、企業・団体献金の禁止を主張しつつ、「議論のテーブルにのせる」とするだけでした。れいわは企業・団体献金の禁止を主張しました。

政策活動費廃止

「政策活動費」をめぐっては各党がそろって「廃止」を主張。政策活動費は政党から政治家個人に支出された後、議員が使途を報告する制度がなく“つかみ金”となってきました。

自民・渡海氏は「政策活動費については明快に廃止を決定した」と述べる一方、プライバシーの配慮など公表の仕方に工夫がいる支出もあると主張。「全面的に公表するかどうかを第三者機関がチェックする」として非公開支出を温存する考えを示しました。

塩川氏は、政策活動費の廃止を主張するとともに「政治資金規正法にもあるように政治資金は公表し、国民の監視と批判の下に置くことこそ必要だ。第三者機関の設置は必要ない」と強調。例外をもうけず、公表を徹底することこそ必要だと述べました。

特別委で議事録残せ 塩川氏

協議会の会合は、全体をマスメディアに公開して実施されました。

自民・渡海氏は冒頭、「開かれた場で、多様な意見を共有して理解を深めたい」と発言。立民・大串氏は「国民に見える場での意見交換は非常に有意義だ」「各党が法案を提出し、国会の場で議論を」と述べました。

塩川氏は、先の通常国会で自民・公明などが押し通した政治資金規正法改悪が問題の出発点だとして「開かれた場で意見を共有するというのであれば政治改革特別委員会で行うべきだ」と主張。「特別委で国民のみなさんに開かれた形で、議事録を残すことが重要だ。国民の声も踏まえた丁寧な議論を行っていく点でも、特別委でしっかりやるべきだ」と訴えました。