私は、地方の低賃金構造を固定化し、地域間格差を拡大させる地域手当は廃止せよと追及しました。

私は、地方の低賃金構造を固定化し、地域間格差を拡大させる地域手当は廃止せよと追及しました。

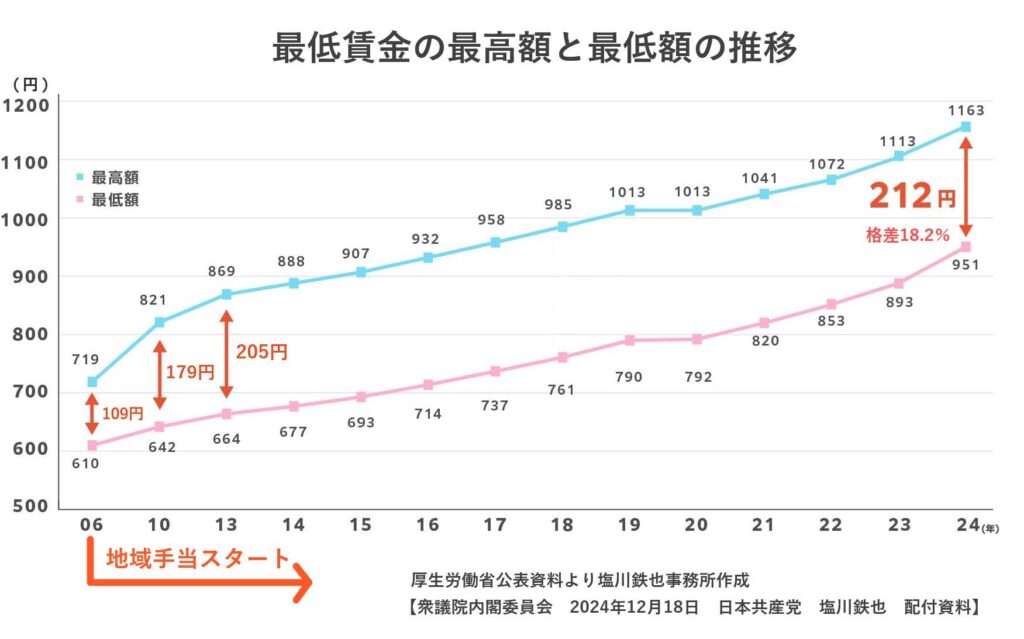

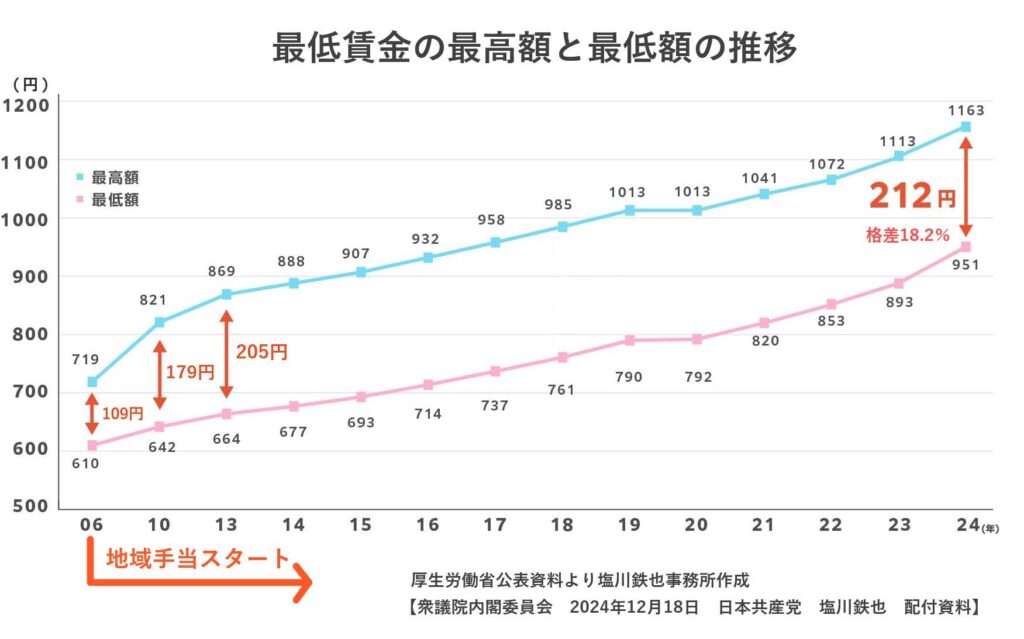

私は、国家公務員の給与は地方公務員や独立行政法人、医療、教育、保育その他民間など幅広い分野に影響を与え、人事院も国会で少なくともその範囲を約570万と認めていることを指摘。国家公務員の地域手当が導入された06年から、最低賃金の最高額と最低額の差が109円から200円以上に大きく拡大していった推移を示し、「地域手当の導入が地域間格差を拡大させたのではないか」と質問。平将明国家公務員制度担当大臣は、「実際にはいろいろな要因がある」としつつ「地域手当が開始した時期を見ればそうした定量的な分析もできるだろう」と否定しませんでした。

私は、地域手当の級地区分を原則都道府県にする「大くくり化」に対し、埼玉県や奈良県など6県が合同で、国に対し、東京都や大阪府などの大都市との格差が一層大きくなり保育士の確保が困難になるとして、保育士給与の格差改善を求める要請を行っていることを示し、「こうした声にどうこたえるのか」と追及。こども家庭庁は「2025年度の実施にこだわらず、時間をかけて丁寧に議論していく」と答えました。

私は、地域手当の級地区分を原則都道府県にする「大くくり化」に対し、埼玉県や奈良県など6県が合同で、国に対し、東京都や大阪府などの大都市との格差が一層大きくなり保育士の確保が困難になるとして、保育士給与の格差改善を求める要請を行っていることを示し、「こうした声にどうこたえるのか」と追及。こども家庭庁は「2025年度の実施にこだわらず、時間をかけて丁寧に議論していく」と答えました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る

地域手当が格差拡大/国家公務員給与で塩川氏/衆院内閣委

「しんぶん赤旗」12月22日・4面より

「しんぶん赤旗」12月22日・4面より

日本共産党の塩川鉄也議員は18日の衆院内閣委員会で、地方の低賃金構造を固定化し、地域間格差を拡大させる国家公務員の地域手当は廃止せよと追及しました。

塩川氏は、国家公務員の給与は地方公務員や独立行政法人、医療、教育、保育やその他民間など幅広い分野に影響を与え、人事院も影響範囲は少なくとも約570万人に及ぶと国会で認めていると指摘。国家公務員の地域手当が導入された2006年から、最低賃金の最高額と最低額の差が109円から200円以上に大きく拡大した推移を示し「地域手当の導入が地域間格差を拡大させたのではないか」とただしました。

平将明国家公務員制度担当相は「実際にはいろいろな要因がある」としつつ「地域手当が開始した時期を見ればそうした定量的な分析もできるだろう」と認めました。

塩川氏は、地域手当の級地区分を市町村単位から原則都道府県単位にする「大くくり化」に対し、埼玉、奈良など6県が合同で国に行った要請を紹介。東京都や大阪府などの大都市との格差が一層大きくなり保育士の確保が困難になるとして、保育士給与の格差改善を求めているとして「こうした声にどう応えるのか」と追及しました。

こども家庭庁の竹林悟史審議官は「2025年度の実施にこだわらず時間をかけて丁寧に議論していく」と答えました。

「議事録」

第216回臨時国会 令和6年12月18日(水曜日)内閣委員会 第4号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

今日は、この内閣委員会の所掌を所管する七大臣においでいただきました。いわゆる政治と金の問題についての政治姿勢についてお尋ねをいたします。

まず、国務大臣、副大臣及び大臣政務規範、いわゆる大臣規範についてお尋ねをいたします。

この大臣規範は、二〇〇一年に閣議決定したもので、組閣のたびに政務三役で確認をされてきているものであります。第二次石破内閣も確認をしております。

この大臣規範には、「パーティーの開催自粛」とありますけれども、どういう内容か、なぜこのような規範を決めたのか、この点について林官房長官からお答えを求めます。

○林国務大臣 この大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国務大臣等が自ら律すべき規範として定められたものでありまして、その中で、「政治資金の調達を目的とするパーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する。」と規定をしておるところでございます。

○塩川委員 今お答えいただきましたように、国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するという点、また、そういう上で、大規模パーティーについては自粛をするとなっているわけであります。ポイントは、国民の疑惑を招かないようにということであります。

政治資金規正法では、政治資金パーティーの中でも収入が一千万円以上のものを特定パーティーとし、その名称、開催年月日、開催場所、対価に係る収入の金額、対価の支払いをした者の数を記載することとなっております。

総務省にお尋ねをいたします。

この七人の大臣の方のパーティー収入がどうなっているか、直近の二〇二三年において、この七大臣につきまして、国会議員関係政治団体の政治資金パーティー収入の合計金額は幾らか、そのうち特定パーティーは何回開かれ、幾らだったのか、このことについて説明してください。

○笠置政府参考人 通告がございましたので、林官房長官、城内大臣、三原大臣、坂井大臣、赤澤大臣、平大臣及び伊東内閣府特命担当大臣の国会議員関係政治団体の令和五年分収支報告書を確認をいたしたところでございます。

まず、林官房長官でございますが、パーティー収入総額は一億四百十三万二千円、特定パーティーとして報告があったものは五件。

城内大臣につきましては、パーティー収入総額は五千五百四十六万三十円、特定パーティーとして報告があったものは三件。

三原大臣につきましては、パーティー収入総額は二千六百十三万円、特定パーティーとして報告があったものは一件。

坂井大臣につきましては、パーティー収入総額は二千四百五十万円、特定パーティーとして報告があったものは一件。

赤澤大臣につきましては、パーティー収入総額は二千百四十九万九千百七十五円、特定パーティーとして報告があったものは二件。

平大臣につきましては、パーティー収入総額は一千百十四万円、特定パーティーとして報告があったものは、なし。

伊東内閣府特命担当大臣につきましては、パーティー収入総額は一千四百二十三万五千円、特定パーティーとして報告があったものは一件との記載がそれぞれされているということでございます。

○塩川委員 それぞれ大きな金額があり、特定パーティーを何回も行っているということもそこから見て取れるところであります。

この収支報告書の数字で、分かれば教えてほしいのは、赤澤大臣なんですけれども、この赤沢りょうせい後援会のところで、いわゆる機関紙誌の発行その他の事業による収入、つまり政治資金パーティーのところですけれども、令和五年の八月十二日付の赤沢りょうせい君を励ます会の金額が八百六十一万九千九百四十五円になっているんですが、これが特定パーティーの欄にも記載されていまして、そちらには八百五十五万九千九百四十五円と、六万円ですが差があるんですけれども、これは何なんでしょうか。

○赤澤国務大臣 そこの点について御通告いただいていませんでしたので、私自身も今伺って、ちょっと不思議に思いますので、確認をしてお答えするようにしたいと思います。

○塩川委員 ちょっと記載が間違っているのではないのかと。(赤澤国務大臣「何か私もそんな気がしないでもないです、まあちょっと調べます」と呼ぶ)その点確認をしていただいて。

何よりも、こういった収支報告書そのものが、公開をすることによって、政治活動を国民の不断の監視と批判の下に置くという立場ですので、正確性が何より求められているという点について、是非確認をいただき、その内容について御連絡いただけないでしょうか。当委員会でも報告する機会があればしたいと思っております。

それで、その上でお尋ねしたいのが、まさに一千万円以上の特定パーティー、大規模なパーティーを複数回行っている方もいらっしゃいます。そういう点でいいますと、この座っている順番でと思いますが、七人の方に順番に、今後、大臣規範にのっとって大規模なパーティーの開催を自粛をするということを確約いただけますか。

○三原国務大臣 私の政治資金パーティーの開催につきましては、大臣規範等の趣旨を踏まえて適切に判断させていただきます。

○赤澤国務大臣 私も、三原大臣と同様で、私の政治資金パーティーの開催については、大臣等規範の趣旨も踏まえて適切に判断させていただきたいと思います。

○坂井国務大臣 私の政治資金パーティーの開催につきましては、大臣等規範の趣旨も踏まえて適切に判断をしてまいります。

○平国務大臣 私は大規模なパーティーを開いたことがありませんが、来年私は二十周年になるので大きなパーティーをと思いましたが、当然、大臣在任中は規範にのっとり行動をしたいと思います。

○城内国務大臣 私の政治資金パーティーの開催につきましては、大臣等規範の趣旨もしっかりと踏まえて今後適切に判断していく考えであります。

○伊東国務大臣 私の政治資金パーティーの開催につきましては、大臣等規範の趣旨も踏まえまして適切に判断をしてまいりたいと考えております。

○林国務大臣 私の政治資金パーティーの開催につきましては、大臣等規範の趣旨も踏まえて適切に判断してまいります。

○塩川委員 適切に判断ということですけれども、それが、特定パーティーのような大規模、一千万円以上のパーティーを本当にやらなかったのかというのは、皆さんの大臣の任期の最後のときにでも、質疑の機会があれば、是非とも改めて確認、ただしたいと思っております。

その上で、林官房長官なんですけれども、非常に金額が大きい。そもそも、パーティーでの収入が一億四百十三万二千円、特定パーティーは五回ということですけれども、昨年、二〇二三年におきましては、林官房長官は大臣の任にありました。二〇二三年の九月十三日までが外務大臣であり、十二月十四日以降は官房長官の任に就いております。このような、大臣の任に当たった時期、その間に三回、一月と四月と七月ですけれども、一千万円を超える特定パーティーを開いております。

大規模なパーティー開催は自粛するという大臣規範に反しているのではありませんか。

○林国務大臣 大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、自ら律すべき規範として定められたものでございます。

この大臣等規範に書いております、「政治資金の調達を目的とするパーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なもの」に当たるか否かにつきましては、大臣等規範の趣旨を踏まえて各国務大臣等が適切に判断すべきものと考えております。

私が開催したもの、これは大臣就任前から続けてきた勉強会等でございまして、国民の疑念を招くようなものではなく、大臣等規範に抵触するものではない、そういうふうに考えております。

○塩川委員 そうはいっても、やはりポイントは、国民の疑惑を招くことがないようにするということであります。大臣の任に当たるときに一千万円を超えるようなパーティーを三回も繰り返している、こういうことについては国民の疑惑を招くのではありませんか。

○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、大臣就任前から、したがって、大臣等の、政府におらないときも同じように続けてきた勉強会等でございますので、国民の疑念を招くようなものではない、大臣等規範に抵触するものでない、そういうふうに考えております。

○塩川委員 一千万円を超えるようなパーティー収入、その大半が企業、団体が購入するものというのは、例えば、稲田朋美議員が、予定をしていたパーティーを中止にして購入者に返金をした、その返金額を見ると、企業、団体の割合が八割だったというのが端的に示されていることだと思います。

特定の企業や団体からの多額のパーティー券購入というのが国民から疑惑を招くことになる、こういうことはこの間の裏金問題でも問われているところであって、そういう点でも、一千万円を超えるような大規模なパーティーについては、これは自粛をするというのは、大臣が行うべき最低限の責務ではないのかということを申し上げておきます。

改めて、官房長官、いかがですか。

○林国務大臣 御指摘はしっかり受け止めたいと思いますが、私の考えは先ほど申し上げたとおりでございます。

大臣等規範においては、自粛すべきパーティーについては特に定められた基準はなく、同規範の趣旨を踏まえて各国務大臣等が適切に判断すべきもの、そういうふうに考えております。

○塩川委員 まさに国民の声を受け止めて行うべきものであるといった点でも、国民の疑惑を招くような大規模なパーティーは自粛をするというのが最低限の責務だということを重ねて申し上げておきます。

もう一問皆さんにお尋ねするのが、パーティー開催に限らず、国民に疑惑を持たれないように、特に、所管する業界団体などから政治献金を受け取らない、所管する業界団体などからは政治献金を受け取らないということは確約できるでしょうか。

○三原国務大臣 政治献金については、これまでも関係法令等にのっとり適切に対応してきたところであり、今後とも引き続き適切に対応してまいります。

○赤澤国務大臣 御指摘の大臣等規範、これは、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国務大臣等が自ら律すべき規範として定められているものでありまして、こういうものも踏まえて、いずれにせよ、政治資金パーティーや政治献金については、これまでも関係法令等にのっとり適切に対応してきたところでございまして、今後とも引き続き適切に対応してまいりたいと思います。

○坂井国務大臣 これまでも関係法令等にのっとって、政治献金につきましては、適切に対応してまいりましたが、今後とも引き続き適切に対応してまいります。

○平国務大臣 政治献金につきましては、これまでも関係法令にのっとり適切に対応してきたところでありますので、今後とも引き続き適切に対応してまいります。

○城内国務大臣 私につきましては、政治献金につきましては、急遽、ちょっと時間が短かったんですが、チェックをいたしました。その結果、関係法令等にのっとり適切に対応してきたということが確認できました。今後とも引き続き適切に対応していく考えであります。

以上です。

○伊東国務大臣 政治資金パーティーや政治献金につきましては、これまでも関係法令にのっとり適切に対応してきたところであり、今後とも引き続きしっかりと適切に対応してまいります。

○林国務大臣 政治献金につきましては、これまでも関係法令等にのっとって適切に対応してきたところでございまして、今後とも引き続き適切に対応してまいります。

○塩川委員 関係法令に基づきという話が続きましたが、城内大臣のように改めてチェックされたという点は大事な点だと思いますけれども、それが実際どうかということは改めて検証が必要だと思いますし、関係法令に違反しているかどうかではなくて、やはり国民の目から、疑惑を招かないようにするということが大臣として一番求められていることであって、その立場でどう取り組んでいくのか、今後が問われるところでありますので、是非、通常国会の最後ぐらいにでも改めて御質問する機会があればと思っております。

政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、収支の公開を義務づけ、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としております。

こういった民主政治の健全な発達を軽んじるようなことが決してあってはならないということを申し上げ、また、個別の案件については別な機会でお尋ねをしたいと思います。

それでは、この後の質問に関わる平大臣以外の方はここで御退席いただいて結構です。

○大岡委員長 では、平大臣以外の方は御退席いただいて結構です。

○塩川委員 それでは、平大臣に、この前の内閣委員会でお尋ねをしました、地域手当に係る賃金の地域間格差の問題についてお尋ねをいたします。

石破内閣が十一月に閣議決定した総合経済対策では、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正を図るとしております。

そこで、国家公務員の地域手当の問題であります。

国家公務員の給与が地域に与える影響は大変大きなものがあります。

私が二〇二二年に人勧が影響を及ぼす労働者数を質問した際に、人事院は、地方公務員や独立行政法人など約三百七十万人、社会福祉関係四十三万人、教育関係の幼稚園や認定こども園約二十三万人、民間病院百三十六万人、合計約五百七十万という数字を出しました。ほかにも、私立学校や保育士などにも影響を与えるものです。研究者の試算では、人事院勧告は約九百万人の賃金に影響を与えると言われております。民間企業の中にも、それぞれの地方の公務員給与を参考にしているところも当然あります。

平大臣にお尋ねしますが、このように、賃金、給与に対して人勧の影響力は極めて大きいのではないのか、この点についてお尋ねします。

○平国務大臣 お答え申し上げます。

地域手当導入を機に、最低賃金の地域間格差が拡大しているのではないかというお尋ねだと思います。

地域手当は、各地域における民間賃金水準をその地域に勤務する国家公務員の給与へ的確に反映させる趣旨のものであり、本年の人事院勧告で示された地域手当の見直しは、その趣旨を踏まえたものであると認識をしています。

一方で、地域別最低賃金は、所管外ではありますが、地域における労働者の生計費や賃金、通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定められなければならないものとされており、地域手当とはその趣旨、目的や、決定方法を異にするものであると認識をしています。

○塩川委員 人勧が民間も含めて多くの労働者に影響を及ぼすものとなる、その点についての認識はいかがでしょうか。

○平国務大臣 人事院は、その専門性と、あと、様々な地域経済の状況、民間企業の動向などを踏まえた上で勧告を出していますので、ほかの賃金決定においてはそれなりの影響があるだろうとは思います。

○塩川委員 影響を及ぼすということであります。

それで、資料を配付いたしました。これは最低賃金の最高額と最低額の推移でありますけれども、最高額は当然東京ですけれども、低い方は、各地方それぞれ、その都度別な県だったりしているところであります。

二〇〇六年のときに百九円だった差が、二〇一〇年には百七十九円、二〇一三年に二百五円と、ぐっと開いてきております。この二〇〇六年に地域手当がスタートをしているということで、地域手当の導入が地域間格差を拡大させたんじゃないのかと。先ほどもちょっとお答えいただきましたけれども、改めて、このグラフなども見ていただいて、いかがですか。

○平国務大臣 このグラフを拝見する限り、開いているということと、地域手当が開始した時期と、起点にして見れば、こういった定量的な分析ができるんだろうと思いますけれども、実際の相関関係というか、まあ、相関関係じゃないですね、実際いろいろな要因がありますので、一概にそれが原因ということも言い切れないと思います。

○塩川委員 ただ、やはり、地方と、この最低と最高の差が開いているという問題について、それはなぜなんだということについてきちんと分析する必要がありますし、冒頭言いましたように、総合経済対策では地域間格差の是正を図ると言っているわけですから、そういった地域間格差を拡大をする要因としてこのような地域手当があるのではないのか、こういうことも念頭に、しっかりとした調査分析を行うことは必要だと思いませんか。

○平国務大臣 一方で、地域経済を活性化させて地域賃金、地域での賃金を上げていくというのは極めて重要で、所管ではありませんが、地方創生二・〇でもそういう取組が行われていくんだろうと思います。

さらに、人事院勧告も、今まで賃金が上がらなかった世界から、インフレ経済にもなりつつあり、三年連続で大幅な賃上げが民間で実施されていることを考えれば、独立機関でありますので余り踏み込んだ発言はできませんが、私は、そういった諸事情も考えて、地域手当のみならず、フォワードルッキングで分析をし、勧告をしていく必要が出てくるかもしれない、そういう問題認識は持っております。

○塩川委員 こういった地域手当が地域間格差を、拡大を固定化をしてきたのではないのか、こういった観点での分析は必要だと。是非、人事院にも声をかけてもらってということを含めて、対応を求めたいと思います。

このグラフの最後のところにある二〇二四年でも、最高と最低の差が二百十二円というのが、格差としては一八・二%ということで、この点で地域手当の二〇%と符合しているというのは偶然ではないのではないのか、こういったことも指摘をしたいと思いますし、公務員の地域手当が民間の賃金も押し下げる、そういう役割も果たしていた、こういったことについてもしっかりと見ておくことが必要ではないかということです。

そもそも、地域手当の導入というのが、公務員の人件費削減を目的に行われてきたという経緯があります。俸給表水準を平均四・八%程度引き下げて、都市部には手当を上乗せするというもので、地方で働く国家公務員や地方公務員に重いコストカットを押しつけてきたものであります。

松本剛明前総務大臣は、今年九月の記者会見で、地域手当というのは、当時、コストカット最優先みたいな感じの時期につくられた仕組みだと思っておりますと述べております。平大臣も同様の認識でしょうか。

○平国務大臣 人事院勧告は、公務員の労働基本権が制約されている関係から、代償措置として行われている、そういった中で、国家公務員の適正な処遇の確保と同時に国民の理解を得る妥当な手法だということで定着をしているものであります。

地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に公務員の給与が高いのではないか等の議論があった中で、各地における民間賃金水準をその地域に勤務する国家公務員の給与へ的確に反映させるために導入をされたものと認識をしています。

○塩川委員 地域間格差をそういう形で公務員について固定化をしたということが、結果として民間にも反映をした、それが地域間格差を拡大する悪循環につながっているんじゃないのか、こういったことも含めてしっかりと見ておくことが必要であろうと思っております。

そういう点でも、コストカットというのが背景にあったというのはやはり真摯に受け止めて、今、本当に賃上げを行わなければならないときに、こういった総人件費抑制方針そのものを転換することが必要だということを申し上げておきます。

このような地方では、地域手当に引っ張られて自治体職員の賃金も民間の賃金も低く抑え込まれた、その結果、都市部への人材流出が加速し、公務員や保育などの人材確保が難しくなっている、こういった点についても、真摯にその問題を受け止めて、対応が求められていると思います。

その上で、保育士の問題を先日に続いてお尋ねをいたします。

この間、私の地元の埼玉県だけではなくて、千葉県、神奈川県、奈良県、和歌山県、佐賀県が、六県合同で国に対し、保育士給与の地域格差改善を求める要望書を出しております。週明けにもまた出されるということも聞いております。地域手当の支給率に基づいて公定価格に差を設ける仕組みを廃止していただきたいというのがこのような地方の声であります。

こども家庭庁にお尋ねをいたします。

地域手当の支給率に基づいて公定価格に差を設ける仕組みは廃止してほしいという声にどう応えるのか。

○竹林政府参考人 お答え申し上げます。

保育につきましては、市町村に実施義務が課されており、民間施設においても公立施設と同水準の保育が提供できるように、その公定価格の地域区分につきましては、公務員の地域手当における地域区分に準拠することを基本としながら、ほかの社会保障分野の制度との整合性を踏まえて改正をしてきているところでございます。

本年八月に示された令和六年の人事院勧告の内容をそのまま仮に当てはめた場合には、都道府県単位に広域化することで、県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる、そういう面もある一方で、先生御指摘のとおり、県外の隣接する市町村との差が現行よりも拡大することとなる、こういったことについて御懸念の声を私たちのところにもたくさんいただいているところでございます。

こうしたことも踏まえつつ、自治体を始めとする関係者の意見を伺い、ほかの社会保障分野の動向なども注視をしながら、引き続き丁寧に議論を進めていきたい、検討していきたいというふうに考えております。

○塩川委員 これまでの答弁の中で、実施の時期も含めて引き続き丁寧に議論を進めていくということですけれども、この実施の時期というのは、何か定めるものはあるんですか。

○竹林政府参考人 お答え申し上げます。

公務員の人件費の制度と、保育の制度あるいは介護保険などほかの社会保障分野もございますけれども、完全に同じ制度ではありませんので、実施時期についても完全に一致させなきゃいけないというものではなくて、過去もそういう、公務員の人事院勧告が出てから必要な補正措置などを行って、関係者の合意を取りつつ実施に移してきたところでございます。

今回につきましても、様々な御懸念が寄せられているところでございますので、令和七年度の実施にこだわらず、時間をかけてじっくり丁寧に検討してまいりたいというふうに考えております。

○塩川委員 自治体から出されている、地域手当の支給率に基づいて公定価格に差を設ける仕組みを廃止していただきたいというのを正面から受け止めた改善策を求めて、質問を終わります。