高市首相は「(裏金の)説明責任を尽くしてきた」と真相解明を棚上げ。

企業・団体献金規制もやる気なし。

軍事費GDP比2%(11兆円)の2年前倒しのため、補正予算で1兆円超積み上げを表明。

最低賃金全国平均1500円を2020年代にという石破政権の方針については「成長戦略で検討」と先送りか。

高市首相は「(裏金の)説明責任を尽くしてきた」と真相解明を棚上げ。

企業・団体献金規制もやる気なし。

軍事費GDP比2%(11兆円)の2年前倒しのため、補正予算で1兆円超積み上げを表明。

最低賃金全国平均1500円を2020年代にという石破政権の方針については「成長戦略で検討」と先送りか。

参院選の審判である裏金解明や企業・団体献金禁止など「政治とカネ」について言及なし。国民が求めた消費税減税にも全く触れていない。

「物価上昇を上回る賃上げ」と言いながら、最賃大幅引き上げもなく、中小企業への賃上げ直接支援もなく、ケア労働者への抜本的賃上げ策もない。

食料自給率の向上や高い大学学費軽減にも触れず、気候危機打開も核兵器廃絶もなく、ジェンダー平等の施策もない。民意に逆行する政権だ。

やろうとしていることは、自民・維新連立合意を踏まえた、OTC類似薬の保険外しや病床削減などの社会保障改悪の推進であり、原発の新増設であり、大軍拡だ。

何よりも、安保3文書で「GDP比2%水準」とした軍事費を2年前倒しで、今年度中に達成しようとしていることは重大だ。辺野古新基地建設の強行など米軍・自衛隊基地の強化を進める。そして「改憲」をめざす。軍事的緊張をあおる戦争する国づくりにストップをかけ、「対話と包摂」で戦争の心配のない東アジアをつくる道をひらいていきたい。

日本共産党は、高市自・維政権とそれに手を貸す勢力による悪政に対して、正面から対決する国民的な共同を大きく広げていく。多様な民意を切り捨て、政府監視機能を後退させる議員定数削減を断固阻止する広範な共同に取り組んでいく。排外主義に反対する幅広い人々との連帯を広げ、危険な潮流を包囲する取組をすすめたい。

高市首相の所信表明演説を24日に、代表質問を11月4・5日(参は5・6日)に行うことに。

政府提出法案は、国家公務員の給与法、ストーカー規制法、保護司法、気象業務法など。

裏金問題や消費税減税が問われる。

大軍拡や社会保障改悪、労働時間規制緩和、定数削減などを徹底追及。

「自・維の衆院定数削減は断固反対。多様な民意を削り、政府監視機能を後退させる。普通選挙100年の歴史で最も定数が少ない。世界でも最も少ない。裏金、企業・団体献金禁止棚上げのために持ち出した。断じて認められない」と批判。

「自・維の衆院定数削減は断固反対。多様な民意を削り、政府監視機能を後退させる。普通選挙100年の歴史で最も定数が少ない。世界でも最も少ない。裏金、企業・団体献金禁止棚上げのために持ち出した。断じて認められない」と批判。

悪政推進の突破口としての定数削減だ。

定数削減に合理性なし/与野党国対会談で共産党主張

与野党の国対委員長は22日、国会内で会談しました。自民党と日本維新の会の与党が合意した衆院定数の1割削減について、野党側は「2党だけで決めることは許されない」と指摘。立憲民主党などは、衆院の選挙制度協議会などでの議論を求めました。

日本共産党の塩川鉄也国対委員長は「議員定数の削減は、民意を切り捨て、国会の行政監視機能を弱める」と指摘しました。衆院定数は普通選挙制度が始まって以降最も少ない水準で、国際的にも少ないとして「これ以上削減する合理的理由はどこにもなく、断固反対だ」と主張。選挙制度協議会で定数削減を前提に議論を進めることも「認められない」と述べました。

塩川氏は、政治とカネの問題をすり替えて定数削減が持ち出されたとして「裏金問題の追及、企業・団体献金の全面禁止こそ必要だ」と求めました。

立民や国民民主党は定数削減に賛成だとし、国民民主は協議会での精力的な議論を主張。れいわ新選組や参政党は削減に反対の立場を示し、公明党、衆院会派「有志の会」などは協議会での議論を求めました。

自民・維新の与党は、定数削減は両党間の合意だとし、維新の遠藤敬国対委員長は「むちゃだということも分かる。自民・維新の中の調整もふまえ着地点を見いだしたい」と述べました。

また塩川氏は「維新の遠藤氏は首相補佐官に起用された。官邸メンバーが国会運営に関わる国対委員長会談に出てくることは認められない。立法府と行政府は緊張感ある対応が求められ、国会の行政監視機能の発揮を考えても問題だ」と指摘しました。

野党はガソリン暫定税率廃止法案の10月中の成立や、予算委員会の基本的質疑の十分な審議を要求。与党は持ち帰り、引き続き協議することとなりました。

◇

参院の野党国対委員長会談も同日、国会内で開かれました。日本共産党の仁比聡平参院国対委員長は、国会議員定数削減について「議論の俎上(そじょう)にのせるべきではない」と強調。また「ガソリンの暫定税率廃止法案の財源や消費税減税・廃止などの議論が必要だ」と主張しました。

「しんぶん赤旗」10月22日・2面より

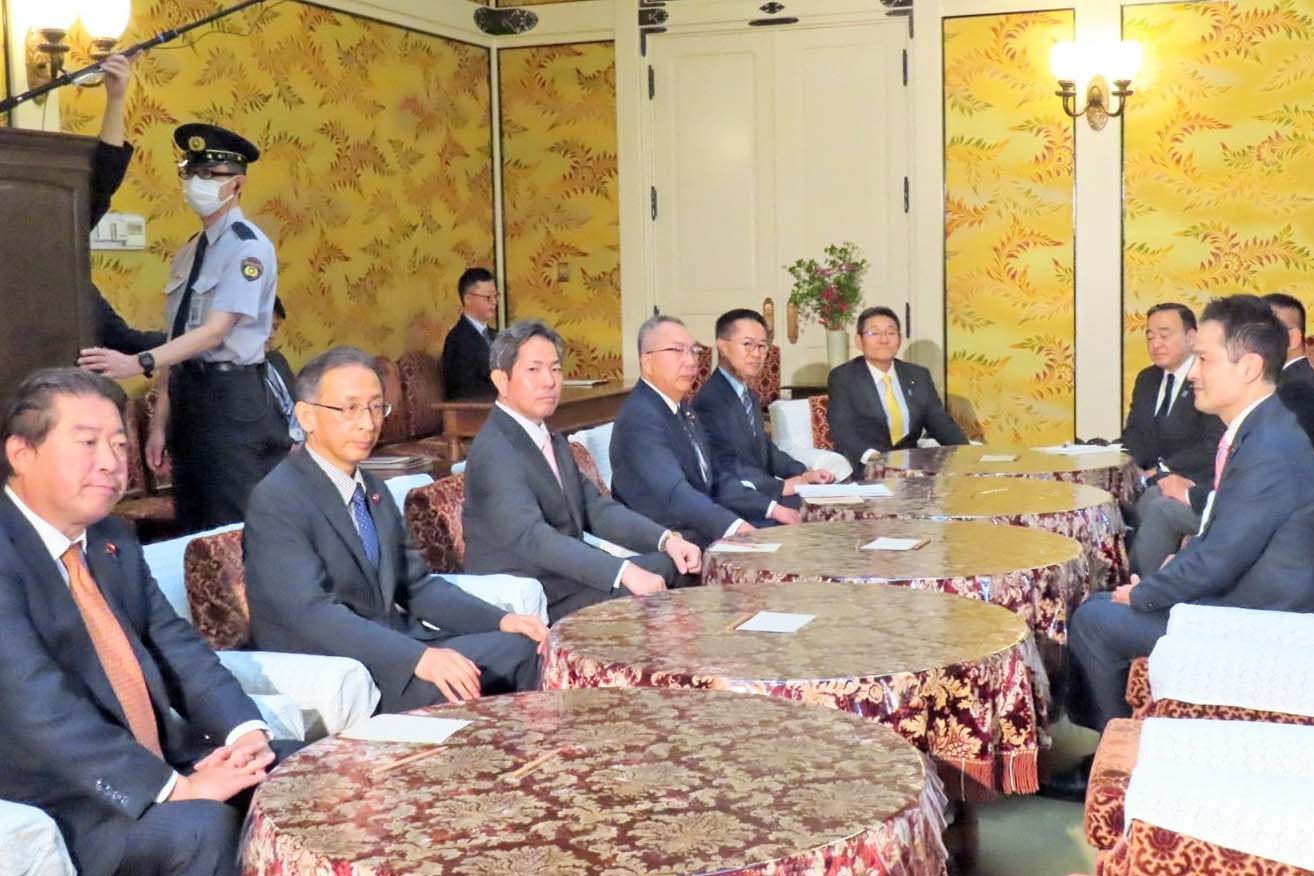

高市早苗新首相は、衆参両院本会議での首相指名後、日本共産党の衆参控室をそれぞれ訪れ、就任のあいさつをしました。

田村智子委員長、小池晃書記局長、山添拓政策委員長、私、赤嶺政賢国会議員団総会長らが応対しました。

自維連立の危険な策動に正面から対決し、緊急の課題である議員定数削減を断固阻止する広範な共同を呼びかけ。

社民党と「沖縄の風」との大軍拡、改憲、戦争する国づくりに立ち向かう共同の重要性を強調。

時流に流されない日本共産党の真価を発揮しようと訴え!

戦後最悪の危険 自維政権と正面対決/国会開会/共産党が議員団総会/田村委員長呼び掛け

臨時国会が21日に召集され、自民党の高市早苗総裁が衆参両院の本会議での首相指名選挙で、第104代首相に選出されました。女性の首相就任は初めてです。即日組閣を行い、自民と日本維新の会による連立政権を発足させました。日本共産党の田村智子委員長は同日の党国会議員団総会で、戦後の歴史の中でも最悪の政権となる危険があると指摘。「高市自民・維新政権に対し、断固として対決し、危険な暴走政治を阻止するために全力を尽くそう」と呼び掛けました。

議員団総会で田村氏は、与党を衆参両院で過半数割れに追い込んだ国民の審判を踏まえれば、この臨時国会でまずやるべきは消費税減税であり、裏金問題の徹底追及と企業・団体献金の全面禁止も直ちに進めるべきだと主張。自民と維新の連立合意書はこうした政策を棚上げする一方で、▽憲法9条改悪▽医療費4兆円削減など社会保障改悪▽大軍拡の前倒し▽「スパイ防止法」制定―など、「自民党政治をさらに悪くする悪政のオンパレードだ」と批判しました。

新政権が衆院議員の比例定数1割削減法案の今国会提出をめざし、維新の吉村洋文代表が「その入り口を突破しない限り、社会保障やその他さまざまな改革はできない」と発言していることに対し、田村氏は「悪政推進のために、まず議員定数削減で反対意見を切り捨てるという表明だ」と指摘。自維連立政権はまさに悪政推進の“反動ブロック”であり「戦後の自民党政権の歴史の中でも、国民にとって最悪の政権となる危険をもつ」と警鐘を鳴らしました。

議員定数削減について、田村氏は▽民意を切り捨てる▽政府監視機能を弱める▽国際的にみても少ない国会議員がさらに少なくなる―と問題点をあげ、「政権与党が数の力で悪政推進の突破口として強行するのは許されない」と語り、「今国会の緊急課題として、議員定数削減反対の一点で、国会内外での広範な共同を呼び掛ける」と表明しました。

田村氏は「“反動ブロック”の危険に正面から対決する“新しい国民的・民主的共同”を広げることがいよいよ大切だ」と強調。この間、幅広い団体や個人と懇談し、政治の極右的動きや排外主義の潮流に強い危惧が示され、消費税減税や賃上げ、選択的夫婦別姓はじめジェンダー平等推進などの要求が国民の中に高まっていることを実感したと述べ、国民の切実な要求を実現するために論戦を繰り広げ、それを力にさらに国民の中に共同を広げようと訴えました。

田村氏は、この間「沖縄の風」、社民党と会談し、大軍拡や改憲などの反動的動きに立ち向かい共同することを確認したと報告。「アメリカいいなり」ではなく、憲法と平和を断固として守る共同を国会の中でもつくることは要の力となるとして、市民の中にも広げ、大きな流れにしていくことを呼び掛けました。

現在の情勢について田村氏は「大局的に見れば、この反動政権が国民との矛盾をあらゆる面でいっそう深め、自民党政治そのものを終わりへと導く政権になる可能性があるし、またそうしていかなければならない」と強調。時流に流されず、自民党政治をもとから改革する立場を貫き、国民の要求実現の先頭に立ち、国民とともに新しい政治を目指す立場で大奮闘してこそ政治を前に動かし希望ある新しい政治をつくることができると強調しました。

埼大生が直接、学費の負担の重さを訴え。

30人以下学級の実現、八潮道路陥没事故を受けた下水道管路の維持・更新への支援、地域公共交通の維持・確保、保育士不足の解消、医療介護の危機打開など切実な要求の実現を迫りました。

30人以下学級の実現、八潮道路陥没事故を受けた下水道管路の維持・更新への支援、地域公共交通の維持・確保、保育士不足の解消、医療介護の危機打開など切実な要求の実現を迫りました。

国立大交付金増額を/党埼玉県委など/国に26年度予算要望

日本共産党埼玉県委員会と同国会議員団埼玉事務所、同埼玉県議団は17日、国に2026年度予算要望書を提出し、各省庁と懇談しました。伊藤岳前参院議員や綾部澄子・県福委員長、城下のり子県議団長、地方議員らが参加。塩川欽也衆院議員、岩渕友参院議員が同席しました。

文部科学省とは、埼玉大学の学費値上げ問題で懇談、参加者は、学費が私立大学よりも安く、施設が充実している地方国公立大学だからこそ通っている学生か多くいるとして「学費値上げによって、これから受験する高校生らの進路が狭められてしまう」と訴え、国立大学への運営費交付金の増額を求めました。

文科省の担当者は「運営費交付金は増額を要求している。何としても予算獲得に努めたい」と回答。塩川氏は「国立大学の法人化に伴い、運営費交付金を約1600億円削ってきたことが問われる。予算の要求水準も実態に合っていないのでは」と指摘しました。

国土交通省との懇談では、八潮市の道路陥没事故について、同市の池谷正市議が「120万人が下水道使用自粛を求められ、一度の事故でこれだけの事態になった。自治体や県、住民の下水道科金だけで対応できるレベルではない」と、国の支援を要望。国交省の担当者は「八潮のような事故を二度と繰り返してはならないという思いで取り組む」と述べました。

首相指名選挙は臨時国会召集日の21日に行うことを確認。

会期は12月17日までの58日間で与野党合意。

私は「参院選の審判を踏まえた国会論戦が必要。自民党の裏金問題の全容解明、企業・団体献金の禁止を。物価高騰対策では、多くの党が公約に掲げた消費税減税の実現を」と求めました。

首相指名選挙は21日/大筋合意

「しんぶん赤旗」10月18日・2面より

与野党各党は衆院議院運営委員会理事会で17日、首相指名選挙を臨時国会召集日の21日に行うことで大筋合意しました。臨時国会の会期は12月17日までの58日間とすることで各党が合意しました。

日本共産党の塩川鉄也衆院議員は「参院選から3カ月がたつなか参院選の審判をふまえた国会にすることが求められる」と指摘。「自民党の裏金問題の全容を解明し、裏金の根源にある政治資金パーティー券を含む企業・団体献金禁止の議論が必要だ。物価高騰をふまえた暮らし応援では、なにより多くの党が掲げた消費税減税を実現する議論が求められる」と主張しました。

林官房長官は野党からの臨時国会召集要求と首相指名選挙を理由に21日の臨時国会召集を伝達。

私は「臨時国会では物価高騰対策をはじめとした対策をただちに行え」と要求。

自民党は「物価高対策が必要。会期は12月のしかるべき時期まで」とした。

首相指名選挙日程や会期は引き続き協議。

臨時国会21日に召集/自民が首相指名選挙を提案

「しんぶん赤旗」10月16日・2面より

林芳正官房長官は15日、衆参両院の議院運営委員会理事会に出席し、臨時国会を21日に召集すると伝えました。林氏は、召集の理由として野党から臨時国会の召集要求が提出されていることを挙げ、自民党としては新しい総裁を選んだもとで内閣総辞職し、首相指名選挙を行いたいと述べました。

日本共産党の塩川鉄也衆院議員は、「野党は憲法53条に基づき臨時国会の召集を要求してきた。物価高騰対策をはじめとした国民生活のための対策をただちにとる国会にすべきだ」と求めました。

自民党は首相指名選挙を21日に実施したいと提案。会期については、物価高対策が必要だとして、12月のしかるべき時期まで必要だとの考えを示しました。

首相指名選挙の日程や会期については引き続き協議することとなりました。

自民党新執行部の発足を受け、早期の臨時国会召集を求めていくことで一致。

自民党新執行部の発足を受け、早期の臨時国会召集を求めていくことで一致。

首相指名選挙のあり方について協議していくことを確認。

私は「自公政権の継続を許さないというのが参院選の民意。その立場で臨むべき」と主張。

また「裏金、統一協会問題の解明が求められる」と発言。

臨時国会召集 直ちに/野党が一致/自民に要求へ

野党7党・会派の国対委員長は7日、国会内で会談し、自民党新執行部の発足を受け、これ以上の政治空白は許されないとして臨時国会を直ちに召集するよう求めていくことで一致しました。

立憲民主党の笠浩史国対委員長は、衆参両院で与党が少数となり自民党の政権が否定されている状況の下で、首相指名にむけて共同の協力した対応ができるのか野党間で協議していくことを提案。各党が持ち帰りました。

日本共産党の塩川鉄也国対委員長は「自公政権の継続を許さないというのが、参院選で示された民意であり、そういう立場で臨む必要がある」と主張。また、裏金議員や統一協会と関係があった議員が自民党役員や閣僚候補として取り沙汰されているとして、「裏金や統一協会の問題についてもきちんと明らかにすることが求められる」と述べました。さらに、「消費税減税を実現する国会に」と求めました。

会談には立民、共産のほか日本維新の会、国民民主党、有志・改革の会、参政党、日本保守党の各党・会派が出席しました。

関東地方の主な米軍・自衛隊施設に関する2026年度概算要求の内容が明らかになりました。

いくつかのポイントを記すと

1)入間基地の施設整備費は185億円。輸送機(C-2が2機)や電波情報収集機(RC-2が1機)の増加に伴う受け入れ施設整備などを予定。

2)百里基地では、相手からの攻撃に備えた戦闘機格納庫の強化30億円やスタンド・オフ・ミサイル搭載のF-2能力向上機用シミュレーター受入施設の整備に係る設計1億円等、施設整備費91億円を計上。

3)朝霞駐屯地の施設整備費は168億円。そのうち武器・需品・輸送の3学校を一元化する「後方支援学校」新設に係る施設整備に51億円を計上。

4)吉井分屯地(吉井弾薬庫)では「火薬庫をより安定的に運用するため周辺用地を取得」することを計画。

5)宇都宮駐屯地にある海外派遣先遣部隊である「中央即応連隊」は、来年度末には自衛隊の特殊部隊である「特殊作戦群」と一体になって「特殊作戦団」として発足。「特殊作戦能力を強化する」としている。

詳細は以下の通りです。

| 1.米軍施設(横田飛行場、所沢通信施設、大和田通信所、厚木海軍飛行場) | ||

| 横田飛行場提供施設整備 | 歳出ベース58億4000万円 | 契約ベース57億100万円 |

| 消防署、倉庫(燃料タンクやポンプ等の給油機器)、整備用格納庫(C130・C1等)、ユーティリティ(給水・給電・給汽)の老朽更新 | ||

| 厚木海軍飛行場提供施設整備 | 歳出ベース14億4100万円 | 契約ベース4億1900万円 |

| 雨水排水施設、車両工場改築 | ||

| 所沢通信施設及び大和田通信所に関係する経費は要求していない | ||

| 2.陸自駐屯地(朝霞・大宮・相馬原・新町・吉井・宇都宮・北宇都宮・勝田・土浦・霞ヶ浦・古河・朝日・習志野・木更津)及び空自基地(百里・熊谷・立川・横田・府中・入間)における「施設整備費」 | |

| 朝霞駐屯地 | 約168億円 |

|

後方支援学校(仮称)関連施設新設の工事51億円。隊舎等建替95億円。隊庁舎新設(老朽更新)に係る調査・設計

(クリックでPDFファイルが開きます)

|

|

| 大宮駐屯地 | 約7億円 |

| 庁舎の整備等。大宮化学学校における特定物質(毒ガス)分析施設の新設工事約4億円。 | |

| 相馬原駐屯地 | 約10億円 |

|

部隊運用に必要な通信器材保管庫新設に必要な調査・設計。TACAN(飛行中の航空機に地上局からの方位と距離の情報を提供する装置)局舎の調査・設計。既存施設の空調整備等。

陸上自衛隊相馬原駐屯地に関する令和8年度概算要求(施設整備) (クリックでPDFファイルが開きます) |

|

| 新町駐屯地 | 約8億円 |

| 庁舎建替経費等 | |

| 吉井分屯地 | 約0.5億円 |

|

分屯地に隣接する土地の取得にかかる経費(火薬庫をより安定的に運用するため)。通信網整備工事に係る経費(光ケーブル埋設2期工事)

(クリックでPDFファイルが開きます) |

|

| 宇都宮駐屯地 | 約4億円 |

|

既存施設の改修等

陸上自衛隊宇都宮駐屯地に関する令和8年度概算要求(部隊改編) (クリックでPDFファイルが開きます) |

|

| 北宇都宮駐屯地 | 約9億円 |

| UH60ヘリ格納庫の建替工事 | |

| 勝田駐屯地 | 約1億円 |

| 既存施設の更新(調査)等 | |

| 土浦駐屯地 | 約21億円 |

|

武器学校の総合実習場の調査・設計20億円

(クリックでPDFファイルが開きます) |

|

| 霞ヶ浦駐屯地 | * |

| 通信網の整備。光ケーブル埋設 | |

| 古河駐屯地 | 約10億円 |

| 隊庁舎の建替等 | |

| 朝日分屯地 | 計上なし |

| 習志野駐屯地 | 約27億円 |

|

既存施設の更新等

陸上自衛隊習志野駐屯地に関する令和8年度概算要求(部隊改編) (クリックでPDFファイルが開きます) |

|

| 木更津駐屯地 | * |

| 管制塔の整備 | |

| 百里基地 | 約91億円 |

|

地上計器着陸装置(ILS)受入施設の整備に関する設計等1億円。F-2能力向上機用シミュレーター受入施設の整備に係る設計等1億円。アラート格納庫のえん体化30億円。隊庁舎の整備55億円。 航空自衛隊百里基地に関する令和8年度概算要求の主要事業について (クリックでPDFファイルが開きます) |

|

| 熊谷基地 | 約73億円 |

| 隊舎の整備等。隊舎建替62億円 | |

| 横田基地 | 約7億円 |

|

管路の整備等 航空自衛隊横田基地に関する令和8年度概算要求の主要事業について (クリックでPDFファイルが開きます) |

|

| 府中基地 | 約50億円 |

|

宇宙作戦集団の新編に伴う庁舎・隊舎の整備等47億円 航空自衛隊府中基地に関する令和8年度概算要求の主要事業について (クリックでPDFファイルが開きます) |

|

| 入間基地 | 約185億円 |

|

隊庁舎建替3棟132億円。輸送機(C-2)受入施設の整備に係る工事等6億円。電波情報収集機(RC-2)の受入施設の整備に係る設計等。 航空自衛隊入間基地に関する令和8年度概算要求の主要事業について (クリックでPDFファイルが開きます) |

|

※金額欄の(*)は、防衛省が「予定価格が類推されることから提示不可」としたものを指す。

| 3.陸上総隊隷下の部隊(司令部および司令部付隊、第一空挺団、第一ヘリ団、中央即応連隊、特殊作戦群、中央特殊武器防護隊、対特殊武器衛生隊、国際活動教育隊、中央情報隊、システム通信団、水陸機動団、電子作戦隊)及びその他の主な部隊に係る予算(装備品等) | |

| 陸上総隊司令部及び司令部付隊(朝霞) | 計上なし |

| 第一空挺団(習志野) | 約30億円 |

| 空挺傘等 | |

| 第一ヘリ団(木更津) | 約1億円 |

| 航空機用整備需品等 | |

| 中央即応連隊(宇都宮) | 約1.2億円 |

| トラック10両更新等 | |

| 特殊作戦群(習志野) | 約3.3億円 |

| 「内容は公表できない」 | |

| 中央特殊武器防護隊(大宮) | 約0.0億円 |

| 防護衣等 | |

| 対特殊武器衛生隊(三宿) | 約0.3億円 |

| 生物剤対処用機材 | |

| 国際活動教育隊(駒門) | 約0.2億円 |

| 高機動車数両更新 | |

| 中央情報隊(朝霞) | 約0.2億円 |

| トラック数両充足等 | |

| システム通信団(市ヶ谷) | 約0.0億円 |

| 需品等 | |

| 水陸機動団(相浦) | 約34億円 |

| 水際地雷原処理装置等 | |

| 電子作戦隊(朝霞) | 約60億円 |

| 対空電子戦装置等 | |

| 情報作戦隊(朝霞) | 約0.4億円 |

| 備品類 | |

| 大井通信所(ふじみ野市) | 約52億3000万円 |

| 保全警備システム等の整備6800万円。施設の整備(車両整備場、隊庁舎局舎整備)51億6200万円。 | |

| 防衛医科大学校(所沢) | 約1314億円 |

| 医薬備品の整備等約47億円、患者に要する医療費約63億円、インフラ等整備費(施設整備)約1111億円(新病棟建設、学生宿舎建替)、学校の機能を維持する経費(維持管理費)約92億円。防衛医学研究センター備品費1億円(爆傷研究のためのブラストチューブ等)。外傷・熱傷・事態対処医療センター備品費約2億円(診療機材整備) | |

| 航空医学安全研究隊(入間) | 約4億円 |

| 教育訓練経費 | |

| 航空機動衛生隊(小牧) | 約0.4億円 |

| 訓練機材等 | |

| 警戒航空団第二飛行群(電子飛行測定隊及び電子作戦隊)(入間) | 約570億円 |

| 電波情報収集機(RC-2)4機目の取得等 | |

| 陸自化学学校(大宮) | 308万円 |

| 訓練用模擬剤140万円、NBC偵察車の試薬39万円 | |