全国最低水準の医師数(46位)や看護師数(43位)など、暮らしを支える施策はあまりにもお粗末なのに、霞ヶ浦導水事業や常陸那珂港のような無駄な大型開発を推進する県政の転換を!

全国最低水準の医師数(46位)や看護師数(43位)など、暮らしを支える施策はあまりにもお粗末なのに、霞ヶ浦導水事業や常陸那珂港のような無駄な大型開発を推進する県政の転換を!

東海第二原発は今すぐ廃炉に!

|

|

|

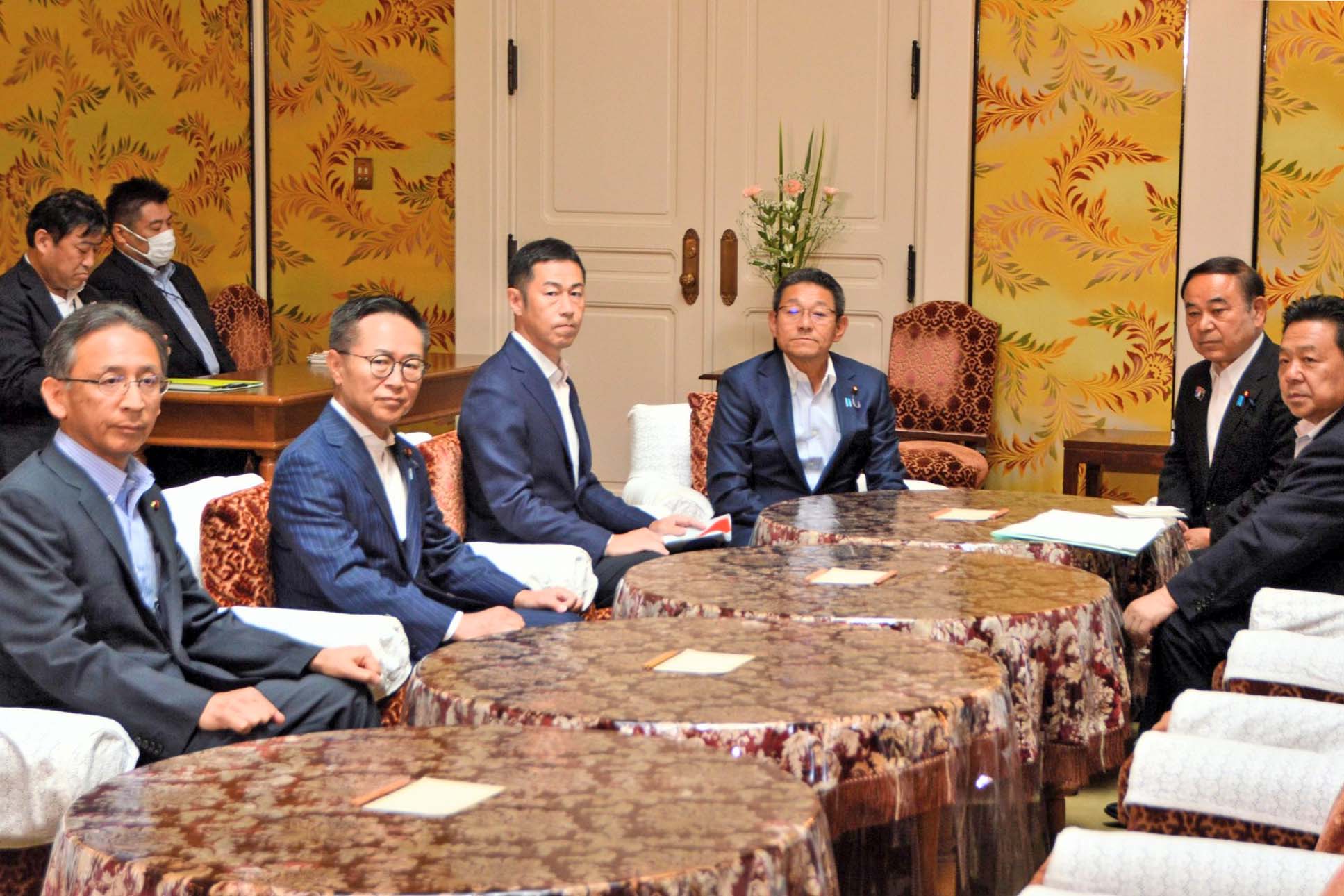

暮らし守る茨城県へ/塩川氏が田中知事予定候補・山中県議予定候補応援/つくば

茨城県つくば市で17日、9月7日投開票の茨城県知事選(8月21日告示)に挑戦する「いのち輝くいばらきの会」の田中しげひろ氏と、つくば市区(定数1)の県議補選(8月29日告示)で議席奪還をめざす日本共産党の山中たい子氏が街頭演説を行いました。共産党国会対策委員長の塩川鉄也衆院議員が応援に駆けつけました。

塩川氏は、全国の医療機関の6割が赤字経営となっている問題や医療過疎が深刻な茨城の状況にふれ「地域医療を存続するために、政府に5000億円の財政支援を求めている」と紹介しました。自民・公明・維新・国民などは4兆円の医療費削減を推進していることに対して「医療改悪にきっぱり反対するのは日本共産党」と強調。「今こそ、暮らしや平和、人権や民主主義を守るために政治を前に進めていく時。みなさんの暮らしを守る願いは田中しげひろさんと山中たい子さんにお寄せください」と呼びかけました。

田中氏は、戦後80年を迎え、大軍拡を進める政府を批判。県内の百里基地(小美玉市)機能強化についても「戦争する国づくりに反対。県内から平和を守るためにがんばりたい」と訴えました。

山中氏は、もうかる県政にまい進する大井川和彦知事を自民・公明が支えている国いいなりの自民党県政を批判。「議会のチェック役として、県民の願い実現に全力を尽くす」と強調しました。

元公明党副委員長の二見伸明氏や緑の党の披田信一郎氏、共産党の江尻加那県議など約250人が応援に駆けつけました。